C’ÉTAIT LE DÉBUT de l’été et la commande est tombée sur mes brouillons de faire-part1 : comment jouer le théâtre de Piemme ? C’est à moi que vous posez la question ? Non, demande aux acteurs ! Des acteurs : François Beukelaers, Janine Godinas, Pietro Pizzuti, Jean-François Politzer, Stéphanie Sphyras et Alexandre von Sivers2. Pourquoi ceux-là ? Parce que.

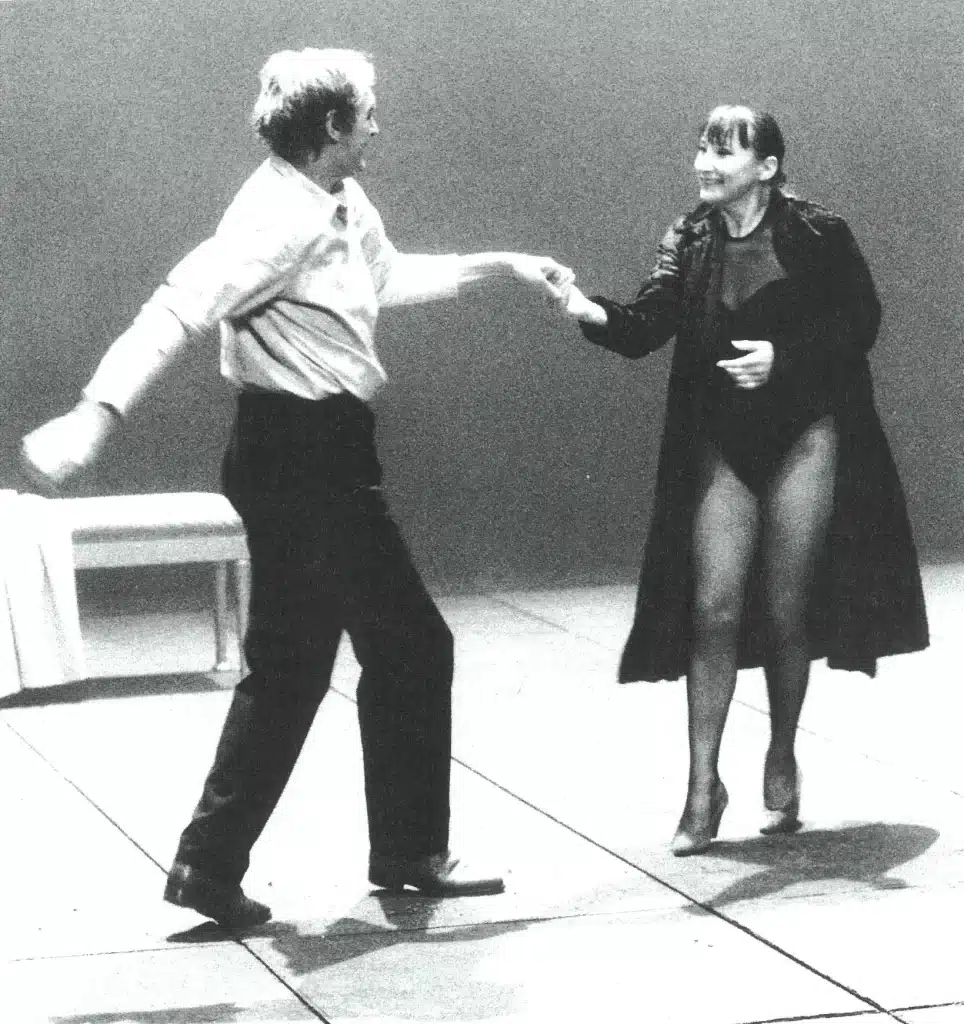

Parce que François Beukelaers est le premier à avoir pris le risque de porter à la scène le texte inconnu d’un auteur, à l’époque encore plus inconnu que son texte. Il est aussi le seul à l’avoir joué en néerlandais et en français. Parce que Janine Godinas, qui a beaucoup travaillé avec le dramaturge, est l’actrice à avoir joué le plus de ses rôles féminins. Parce que Jean-François Politzer est le plus dramaturge et Stéphanie Sphyras la plus française et la plus jeune. Parce qu’Alexandre von Sivers et Pietro Pizzuti, un duo qui en veut et dont on redemande, sont les seuls a avoir joué Toréadors plus de 150 fois !3

Parce que.

Aux morceaux choisis, tirés des entretiens avec les acteurs, s’ajoutent des morceaux choisis avec l’auteur qui plane sur ce texte, parce que… Parce que j’aimais qu’il en soit ainsi. Le tout offre un propos hétérogène, aérien, coupé/collé, monté, vrai et faux. Oserais-je dire à l’image de son théâtre ? Non. Mon texte s’est jeté « à l’assaut des nuages » pendant que les siens, les pieds dans le réel, réfléchissent le monde (dans tous les sens du terme).

Bille n° 1

Tout est question de style et d’absence de ménagement, qu’on se le dise.

(Linda Lewkowicz)

Alors, comment jouer le théâtre de Piemme ? En mettant toutes les billes dans le même sac.

« Je porte une cravate, le port de la cravate est un acte de civilité. J’ai aussi une épingle de cravate, la vérité est que j’aurais profondément honte de me présenter à vous sous des dehors négligés, (au public) Vous, visiblement, ce n’est pas le cas. Vous portez n’importe quoi. Vous êtes habillés n’importe comment. Savez-vous encore ce qu’est une étoffe ? La ligne d’une chaussure ? Excusez-moi si je vous choque, mais je n’ai aucune raison de vous ménager.4 »

Le premier costume

Parce que ses premières approches étaient théoriques, Jean-Marie Piemme s’est taillé une solide réputation d’intellectuel du théâtre5. En Belgique, le professeur6 a imposé (et même créé) la fonction de « dramaturge », au sens allemand du terme. Vu du plateau, c’est-à-dire du point de vue des acteurs, le dramaturge est celui qui interroge la représentation. Assis à l’ombre du metteur en scène, s’il ne prend pas la responsabilité de la création, de questions réfléchies en réponses singulières, de balises historiques en points d’appui pour le jeu, il recadre et renforce l’œuvre et sa représentation. Tout ça pour dire que le côtoiement quotidien avec la chose théâtrale lui a permis de comprendre, à travers le travail répété de l’acteur, les nécessités liées à l’écriture et l’énonciation du texte. Tout ça pour dire que pendant que l’acteur demandait quelques conseils au dramaturge, le dramaturge, littéralement, phagocytait son corps, sa voix, son rythme, sa magie, son intelligence et toutes ses possibilités d’exhibition physique et mentale. Voilà aussi ce qu’il faut lire entre les lignes de ses textes.

Bille n° 2

Un bon acteur, et a fortiori un bon metteur en scène, est avant tout un bon lecteur et re-lecteur. Quelqu’un qui peut lire les signaux qui parsèment le texte.

(Jean-François Politzer)

La dédicace

Et l’une des conséquences de cette longue intimité, c’est le plaisir que prend l’auteur à saluer l’un ou l’autre talent par le chemin de la dédicace. Janine Godinas, par exemple.

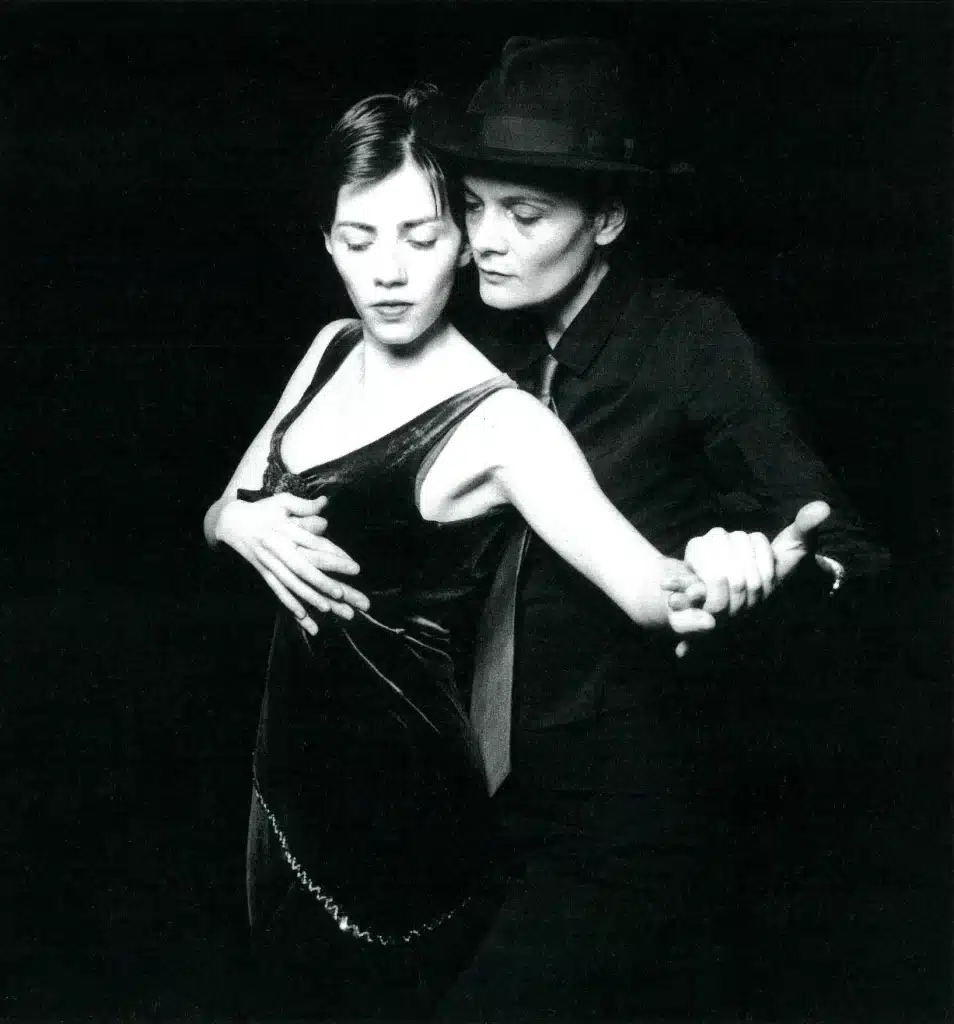

Janine Godinas : Oui, SCANDALEUSES était écrite pour moi. Mais sapristi, j’ai bien cru que j’en prenais plein la poire. Anna n’est pas un personnage sympathique, cette actrice, souvent ivre et provocante, est narcissique à un point… Faut vraiment se la farcir ! Pour pouvoir la jouer, il m’a fallu évacuer toute pensée et me mettre à l’aimer. Si l’auteur donne à voir ces images-là de cette femme-là, alors il faut les donner à voir et à entendre. Et cela n’a rien à voir avec moi.

Scandaleuses

Pièce pour quatre femmes et un homme. Désir incarné par une actrice, saisi dans sa dimension contradictoire d’asservissement et de liberté, dans sa grâce et dans sa misère.

Bille n° 3

Plus tôt on se débarrasse de l’identification liée à la dédicace, plus vite on commence le vrai travail.

(Linda Lewkowtcz)

Coup de fil à Piemme, 30 juillet 2002

L. L.: C’est vrai ?

J.-M. P.: Qu’est-ce qui est vrai ? Tu ne peux pas être plus claire ?

L. L.: Chaque texte que tu as écris pour un acteur n’a rien à voir avec sa vie réelle ?

J.-M. P.: L’acteur et le rôle ne tiennent l’un à l’autre que par la capacité du premier à transmettre le second. A partir de leur expérience du jeu, je fais un pari sur leur imaginaire, sur la possibilité de voir l’autre en eux nourrir l’imaginaire du texte.

Pietro Pizzuti : Toréadors a été écrit pour nous.

Alexandre von Sivers : Oui, mais encore une fois, sans tenir compte de notre psychologie ou de notre « être profond ».

Pietro Pizzuti : Non bien entendu, Piemme a travaillé sur les oppositions entre un type qui vient du Nord (Russe blanc) et un autre qui vient du Sud (Italien).

Cela commence par là.

Toréadors

Six scènes. A travers la rencontre de deux personnages dont l’un abuse l’autre qui l’a aidé, la pièce brasse, ramasse et jette quelques paradoxes provocateurs. Là où on lave le linge sale, deux personnes lavent le leur et celui du monde. Une histoire où la roublardise tient lieu de boussole, où la dialectique le dispute à l’humour.

Coup de fil du 30 juillet 2002, suite

L. L.: Mais pourtant…

J.-M. P.: Pourtant quoi ? Tu ne peux pas être plus claire ?

L. L.: Pourtant, Pietro est un fonceur, quitte à foncer dans le mur et Alexandre est plus paradoxal, réflexif.

J.-M. P.: Oui, il y a de cela dans les personnages.

Retourner sa veste

« Durant l’été 1986, j’ai mis une feuille dans ma machine à écrire et j’ai tapé une dizaine de pages, sans savoir ce que cela allait donner. De fil en aiguille, je me suis aperçu que j’avais écrit ma première pièce de théâtre7, Neige en décembre. » En 1986, Jean-Marie Piemme a donc retourné sa veste de « dramaturge allemand » pour étrenner celle de « dramaturge grec » : auteur de pièces de théâtre. En seize ans, plus de trente-deux titres (j’ai compté moi-même cet été) ont suivi le premier. Trente-deux, sans compter que l’œuvre de Piemme est une infinie variation sur des thèmes qui reviennent. Un texte enchaîne et contient le suivant. On parle de versions, de volets, de suite, de réécriture… Pour l’heure, personne ne connaît l’œuvre dans son entièreté, pas même l’auteur (je le lui ai demandé moi-même cet été). « D’une certaine façon, cette expérience de réécriture correspond assez fidèlement à mon idée de l’écriture comme système infini de variations, un peu à la façon dont un comédien varie son jeu d’une représentation à l’autre8. » On n’y échappe pas, tout part de l’acteur et tout y revient. Pour l’avoir, durant des années, côtoyé, regardé et conseillé, l’acteur est donc devenu « la » préoccupation de l’écriture dans sa forme, son style, son souffle, son énoncé… D’ailleurs, il n’y a pas un entretien ou un texte théorique où l’auteur parle de son œuvre sans revenir, systématiquement, à ceux qui ont pour mission de faire sonner et résonner ses mots.

Bille n° 4

Le théâtre de Piemme a plus besoin de l’humilité de l’acteur que de l’intelligence des metteurs en scène.

(Jean-François Politzer)

François Beukelaersm9 : Quand j’ai lu Neige en DÉCEMBRE, j’étais amoureux dès les premiers mots. Et en 1987, c’était quelque chose de tout à fait nouveau, quelqu’un qui donne à une actrice l’occasion de dire : « Il faut camper ici la femme du professeur… ». Ce glissement de l’acteur au personnage, pour un acteur, est un vrai cadeau. Cette matière-là, j’avais envie de la travailler.

« Il faut camper ici la femme du professeur, un rôle particulièrement difficile tant le secret habite le personnage. On ne sait pas grand-chose d’elle. On l’a toujours vue avec lui, c’est tout. Elle n’est pas née, elle n’a pas eu d’enfance, n’a grandi nulle part. Elle surgit un jour de mai, déjà aux aguets…»

(Neige en décembre)

Jean-François Politzer : Chez Brecht l’acteur montre qu’il est acteur, chez Piemme il le dit. Mais à partir du moment où l’actrice dit qu’elle est actrice, elle doit l’être. Elle doit avoir un jeu à ce point convaincant qu’on en oublie quelle est actrice… C’est assez paradoxal, non ?

Neige en décembre

Sur un fond de guerre civile, les visages du renoncement et de la trahison. Pour constater cette faillite de mai 68, faillite d’un genre d’intellectuel européen, Piemme avait en tête le philosophe marxiste Louis Althusser : intellectuel remarquable et assassin de sa femme.

Bille n° 5

Quand un théâtre a des pattes, c’est pour que l’acteur campe et ancre sa parole dans le sol des réalités… du plateau !

(Linda Lewkawicz)

Il est passé par ici, il repassera par là

« Je ne pouvais plus accomplir ma fonction de dramaturge. Les modalités de l’écriture dramaturgique me paraissaient incompatibles avec l’écriture dramatique10. » Ainsi, Piemme abandonne ses fonctions de l’ombre et porte, à bout de doigts, toute sa lumière sur l’écriture de fiction. De l’été 87 à l’été 2002, de Neige EN DÉCEMBRE à PASSION SELON MARGUERITE (version non définitive. Titre provisoire)11, l’eau a coulé sous le pont de la dramaturgie entraînant avec elle toutes certitudes concernant la représentation. Inutile, à mon sens, de chercher un « style Piemme », il y en aurait autant que de pièces. « Je tire beaucoup de profit à travailler simultanément sur plusieurs pièces… Ce que je n’arrive pas à résoudre dans une pièce se résout parfois dans l’autre sans que je l’aie expressément cherché12. » En plus prosaïque, on peut dire que son théâtre protéiforme a des « pattes » … et s’il a des pattes, c’est aussi parce qu’il a du muscle13.

Stéphanie Sphyras : Flaubert disait : « J’aime les œuvres où l’on voit le muscle à travers le linge et qui marchent pieds nus. » Jean-Marie Piemme, c’est un peu ça, il est difficile d’en parler, on est toujours à côté.

Passion selon marguerite

Au début de la pièce, Marguerite est enceinte, elle se prépare aux douleurs de l’enfantement. Dissimulés dans l’entrebâillement de la porte, un peu gênés de n’avoir rien fait quand on avait besoin d’eux, ses amants d’autrefois : Faust et Mephisto.

Bille n° 6

Pour passer en douceur d’un registre de jeu à un autre, des exercices d’assouplissement sont requis.

(Linda Lewkowicz)

Coup de fil à Piemme, 10 juillet 2002

L. L.: Alors, Flaubert ?

J.-M. P.: Quoi Flaubert ?

L. L.: Que penses-tu de ce lien inattendu ?

J.-M. P.: C’est physique, concret et ça me plaît bien. Et s’il a du muscle, il a du ressort…

Jean-François Politzer : Je viens de lire Boxe14… Mais quelle mobilité dans l’écriture ! Et quelle souplesse cela demandera aux acteurs pour passer d’un registre à un autre. Ici, se pose la question du dédoublement des boxeurs et du dé-triplement des Olgas, les femmes. Il y a de longues tirades, du multimédia… Piemme est aussi un spectateur, il sait que les écrans de télé sont souvent employés, il a déjà vu des spectacles avec des comédiennes qui portent la même perruque, tout cela n’est pas nouveau… Il faut donc s’interroger sur le sens de sa proposition.

Boxe

Raconte la dégringolade d’un boxeur déchu, après s’être pris pour Cassius Clay en personne. Au plan formel, deux acteurs supposés représenter le même personnage se partagent le texte du boxeur, et trois actrices, celui de sa femme Qlga. C’est une polyphonie qui ouvre sur des possibilités chorales.

Tourner sept fois sa langue, etc.

De pièce en pièce, malgré l’impossibilité de pousser son théâtre dans de petites cases rassurantes, on lui trouve quelques thèmes ou motifs récurents : l’effondrement des utopies, la trahison, les rapports de force, les jeux de pouvoir, la vulgarité d’une époque et de ses hommes politiques, la faiblesse du sentiment, la bêtise, le rejet des moutards, la lâcheté devant son propre désir, la question de l’identité… Et, de pièce en pièce, ce que l’on repère immédiatement, c’est une façon de tourner sa langue qui finit par imposer une façon de jouer. Je dirais que les personnages parlent « comme dans les livres », mais ici avec des phrases et des discours qui dépassent singulièrement leur condition sociale. Phrases lapidaires, faites de dictons (évidemment) inventés, phrases parfois sentencieuses (tout le monde ne partage pas cet avis) pour dire une pensée complexe qui ne s’appréhende pas du premier coup.

Bille n° 7

Chaque jour, il faut questionner les fondations de la veille et en construire d’autres plus fines, plus justes. Il faut, se rendre disponible à ce qui se passe, là, dans l’instant, se laisser traverser par l’écriture et jouer avec. Progressivement, il se construit une structure permettant de faire vivre le texte. Elle est fragile, il faut sans cesse la réinventer.

(Stéphanie Sphyras)

« Vive le langage, vive l’usage un peu complexe de la langue, vive la richesse et la diversité du vocabulaire, vive les syntaxes sophistiquées. Ça ne parle pas à tout le monde ? Tant pis. Je le regrette. Je regrette plus encore l’analphabétisme ambiant qui nous a déjà dévoré la moitié du crâne15. »

Janine Godinas : La structuration de sa pensée le rend parfois peu accessible à un public habitué à une culture facile. Mais je suis persuadé que le spectateur s’enrichit parce que Piemme ne raconte pas une histoire qui se termine bien. Il réunit des éléments qui font que la réflexion se pose et puis, ça se termine en point de suspension.

Bille n° 8

On ne peut pas aller dans l’atelier costumes et créer son personnage. Ça c’est impossible avec Piemme. Il faut d’abord entrer dans le texte. Une fois le texte en bouche, une fois que l’on sait où l’on va, alors seulement, il est temps de produire quelque chose.

(Janine Godinas)

Coup de fil à Piemme, 16 août 2002

L. L.: Je ne suis pas certaine qu’avec une langue aussi complexe, on puisse parler à tout le monde ?

J.-M.. P.: Et cependant, j’écris pour tous et je regrette que les conditions sociales empêchent une grande partie de la population de se savoir destinataire de mon théâtre.

Jean-François Politzer : Un texte important ne se donne jamais à la première lecture ou écoute. Souvent, les metteurs en scène de Piemme oscillent entre un versant froidement intellectuel ou un versant « jeté ». Soit ils proposent de ralentir le débit, pour bien faire entendre le texte et en faire un théâtre des oreilles, ou alors ils font dans la formalisation plus ou moins « énergisée ». Quelque chose n’a pas été entendu ou seulement de manière fragmentaire.

Stéphanie Sphyras : Il y a des moments où le texte de Piemme résonne avec force et évidence, il coule, musical, drôle, sensuel, et d’autres où il se rétrécit pour ne devenir qu’une laborieuse anecdote. Une écriture riche, complexe et poétique qui nous dit de vivre l’instant présent, d’ouvrir les yeux et de regarder le monde. Elle me dit de ne pas tout vouloir saisir, expliquer, définir. Elle m’incite à laisser aux choses leur part de mystère. Elle me parle de la multiplicité de l’être. Elle développe mon regard critique, m’apprend l’audace, m’incite à jouir de l’instant présent.

Pietro Pizzuti : Si je peux me permettre, Toréadors avance par association d’idées et chaque idée est développée dans l’argumentation, non ?

Alexandre von Sivers : C’est de la conversation à bâtons rompus, de l’analyse par libres associations…

Pietro Pizzuti : C’est le plaisir de la tchatche et celui de refaire et de commenter le monde qui les tient en scène, de scène en scène, jusqu’à la fin.

Alexandre von Sivers : Oui, mais cela s’appuie toujours sur du concret, du jouable.

Ni plus ni moins amer…

Linda Lewkowicz : Je trouve son théâtre toujours très amer…

Pietro Pizzuti : Oh mais alors, amère, comme quelqu’un qui en est. Quelqu’un qui regarde la société.

François Beukelaers : Piemme est préoccupé par le monde dans lequel nous vivons. Il essaie de comprendre le comment et le pourquoi nous en sommes arrivés là.

Alexandre von Sivers : Et puis, il y a peut-être des raisons…

Pietro Pizzuti : Ah oui, ah oui et comment.

Linda Lewkowicz : Mais la pensée est si sombre…

Alexandre von Sivers : Est-ce la pensée qui l’est ou la situation ?

Pietro Pizzuti : C’est ça, Piemme ne fait qu’analyser ce qu’il voit.

Linda Lewkowicz : Bon, je dois me tromper.

Bille n° 9

Quel que soit le sentiment que vous inspire cette écriture, quel que soit l’état dans lequel cela vous met, il ne faut pas le jouer.

(Linda Lewkowicz)

Coup de fil du 31 juin 2002

« Alors pour le coup, cette femme est assez bête, je veux dire vraiment très bête. Et mon travail de comédienne a été d’y mettre de l’intelligence. » (Janine Godinas)

« Un texte de Jean-Marie Piemme nécessite de la patience et du travail. Il faut questionner chaque mot, réveiller son imaginaire, afin de construire des points de rencontre avec l’écriture. » (Siéphanie Sphyras)

Pietro Pizzuti : Ce ne sont pas des personnages à psychologie déterminée et j’ajouterais qu’on sent que c’est sorti de la tête d’un auteur. C’est comme. si c’était le même personnage qui parlait. Alexandre von Sivers : Je dirais plutôt que ce sont les différentes facettes d’une même réflexion.

« Ce n’est pas à travers la logique que l’on rend les choses accessibles. On les rend accessibles par le jeu. » (François Beukelaers)