« Ce jardin vous plaît ? Veillez à ne pas le détruire car il est à vous »

Malcolm Lowry, AU-DESSOUS DU VOLCAN.

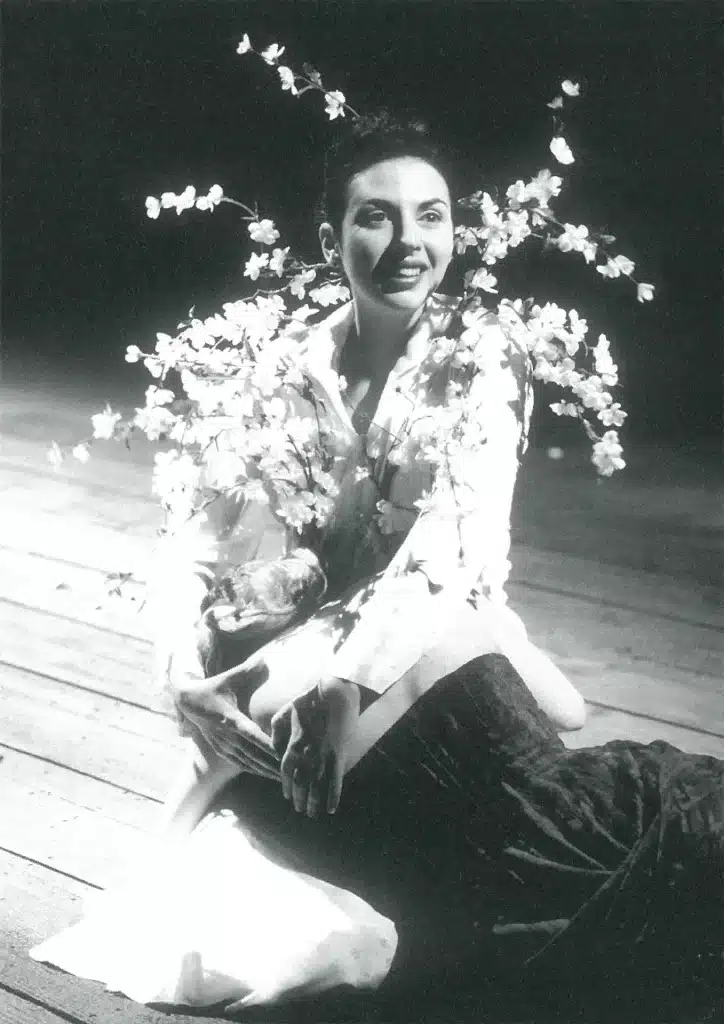

LA CERISAIE, œuvre ultime de Tchekhov avec laquelle le vingtième siècle commence, est une parabole de la crise. Mais cette crise, on peut la déplacer dans le domaine du théâtre. Elle débute presqu’à la même époque, lorsque le théâtre de loisir, théâtre qui drainait les foules et en même temps séduisait les aristocrates, a été remplacé progressivement par le théâtre d’art. La mutation s’est produite sous la pression de l’émergence de cet extraordinaire loisir inconnu auparavant que fut le cinéma et qui a obligé le théâtre à abandonner une partie de son terrain de jadis, le loisir, pour se constituer en art à part entière. Cela va entraîner la perte de son ancien statut majoritaire car il subit, sous la pression du cinéma dont la diffusion est énorme, le même changement que la cerisaie menacée par l’avènement du train qui l’ouvre à la démocratisation des vacances estivales. Le train et le cinéma — facteurs de la civilisation moderne qui placent le verger aussi bien que le théâtre sous Le signe de la crise.

Gaev, au terme de l’acte premier, reconnaît la gravité de la situation et il propose plusieurs remèdes faute de pouvoir en trouver un seul, véritablement efficace. Fort de l’expérience médicale de Tchekhov, le frère reconnaît que par sa stratégie il ne peut qu’atténuer la crise, mais pas en sortir. Lopakhine, au contraire, avance obstinément un seul argument, convaincu qu’il n’y a pas d’autre hypothèse : abattre la cerisaie pour sauver économiquement les maîtres. Face au danger, voici la réponse.

Une parabole intéresse parce qu’elle permet de s’appuyer sur le premier niveau, concret, du récit pour accéder à un autre niveau, proche de l’expérience du lecteur où du public. Elle rappelle aujourd’hui la situation du théâtre ou du livre face à l’expansion des technologies modernes. Cent ans après le début de la crise du théâtre, nous vivons actuellement en pleine crise du livre et les défenseurs de l’Internet parlent avec l’assurance des nouveaux Lopakhine. De même que le théâtre fut mis en cause, le livre subit aujourd’hui une pression similaire : ces deux supports de la culture, la scène et la page, semblent être tout aussi voués à la disparition que le splendide verger tchekhovien. La perte de leur ancienne centralité se justifie par des arguments qui reprennent terme par terme le discours de Lopakhine. Le procès instruit au verger nous apparaît comme le prototype du procès engagé aujourd’hui au théâtre ou au livre.

Limitons-nous au domaine du théâtre dans sa relation au verger. Cette assimilation, en rien arbitraire, confirme la dimension parabolique de l’œuvre, à la fois enracinée dans une expérience concrète et ouverte à une lecture actuelle. Il est intéressant de relever aussi bien les arguments de l’accusation que ceux de la défense à partir de l’œuvre, de même que de l’expérience du siècle qui s’achève. À partir du débat autour du verger nous pouvons reconstituer le débat autour du théâtre.

Le procès : les arguments de l’accusation

Quels sont les principaux arguments invoqués pour justifier la radicalité de Lopakhine ?

La faiblesse économique

Firs évoque une recette oubliée pour le traitement des cerises, ce qui désormais rend le verger entièrement improductif. Il n’a plus pour lui que la beauté décorative qui ne peut guère intervenir comme argument dans une logique fondée sur l’efficacité capitaliste. Et le théâtre n’est-il pas l’objet des mêmes réserves ? N’est-il pas mis en cause pour son faible pouvoir économique ? N’a‑t-il pas perdu lui aussi « la recette » du loisir qui drainait jadis un public aujourd’hui séduit par d’autres pratiques ? N’a‑t-il pas cessé, comme la cerisaie, d’être source de bénéfices en se révélant critiquable sur le plan des bénéfices financiers ?

L’accélération des rythmes

Le train rend la cerisaie accessible et la distance qui la sépare de la ville se franchit autrement plus vite que par le passé. Nous entrons dans ce que l’on appelle aujourd’hui « le circuit court », à savoir le circuit qui permet au désir de s’accomplir avec une rapidité inconnue auparavant. Le verger intéresse les estivants parce qu’il est devenu facile d’accès. Lopakhine, le premier, a compris cette mutation et il l’invoque lorsqu’il envisage la destruction de la cerisaie au profit du lotissement présenté comme « démocratique ».

Le théâtre, lui aussi, fut soumis au même changement en raison de cette accélération dont le cinéma et ensuite la télévision ont bénéficié : l’un comme l’autre peuvent être diffusés avec une facilité qui ne sera jamais la sienne. Le théâtre reste étranger à la vitesse et sauvegarde les vertus de la lenteur. Le cinéma et surtout la télévision instaurent le « circuit court » aux dépens du « circuit long » auquel le théâtre continue à être encore affilié car inapte à pénétrer le monde avec la précipitation de ses compétiteurs. Il ressemble à la cerisaie d’avant l’arrivée du chemin de fer, espace-îlot qui exige de l’effort pour y accéder.

La démocratisation

Le cerisaie, selon le programme de Lopakhine, cessera d’être un domaine réservé pour s’ouvrir aux estivants : elle entre dans le domaine du pluriel. Au cercle restreint des maîtres et de leurs proches succédera le cercle élargi des nouveaux riches épris des plaisirs de la campagne. Les données numériques de l’occupation du terrain changent radicalement.

Sur le plan du nombre, le théâtre aussi, même lors de ses plus retentissants succès, n’est qu’une misère par rapport au volume des spectateurs touchés par les nouveaux médias. Il ne dispose pas des ressources indispensables à un égal élargissement du public, il ne peut pas participer à cette compétition, il reste voué aux données d’un public « familial », comme le verger qui suscite les convoitises des « nouveaux maîtres ». Et, inapte à accueillir les masses, il ne peut susciter que des mises en cause apparentées à celles formulées par Lopakhine. Il tient du « cercle restreint » qui le rattache aux minorités. C’est pourquoi le théâtre nous apparaît aujourd’hui comme une cerisaie assiégée.

Le procès : les arguments de la défense