JE N’AI PAS VU PRINCE DE HOMBOURG ni PEER GYNT, mais, de loin, je suivais ce travail et, avec des amis, on commentait ces spectacles dont l’écho parvenait jusqu’au-delà du rideau de fer. Un jeune collègue, Nikolaus Wolcz, fit une réflexion alors : « Pourquoi utiliser plusieurs acteurs pour jouer Peer quand l’œuvre est déjà tellement brisée ? » Interrogation « dramaturgique » que la justesse rend mémorable aujourd’hui encore. Oui, par rapport à Stein je suis comme quelqu’un qui, en écrivant sur Tchékhov, ignorait PLATONOV et IVANOV. Si du jeune Stein je connais la légende, du Stein adulte j’en ai fait l’expérience concrète : ses chefs‑d’œuvre je les ai vus, ses textes, je les ai lus ou parfois même suscités, édités. Je reconnais qu’il y a un Stein jeune, mais ici je ne parlerai que de l’autre, celui dont je suis familier. Cette fracture laissera sa trace sur ces lignes, j’en suis certain, mais était-ce un motif pour ne pas les écrire ? Peut-être. Je n’ai pas de réponse. J’écris en réclamant le droit à l’incomplétude.

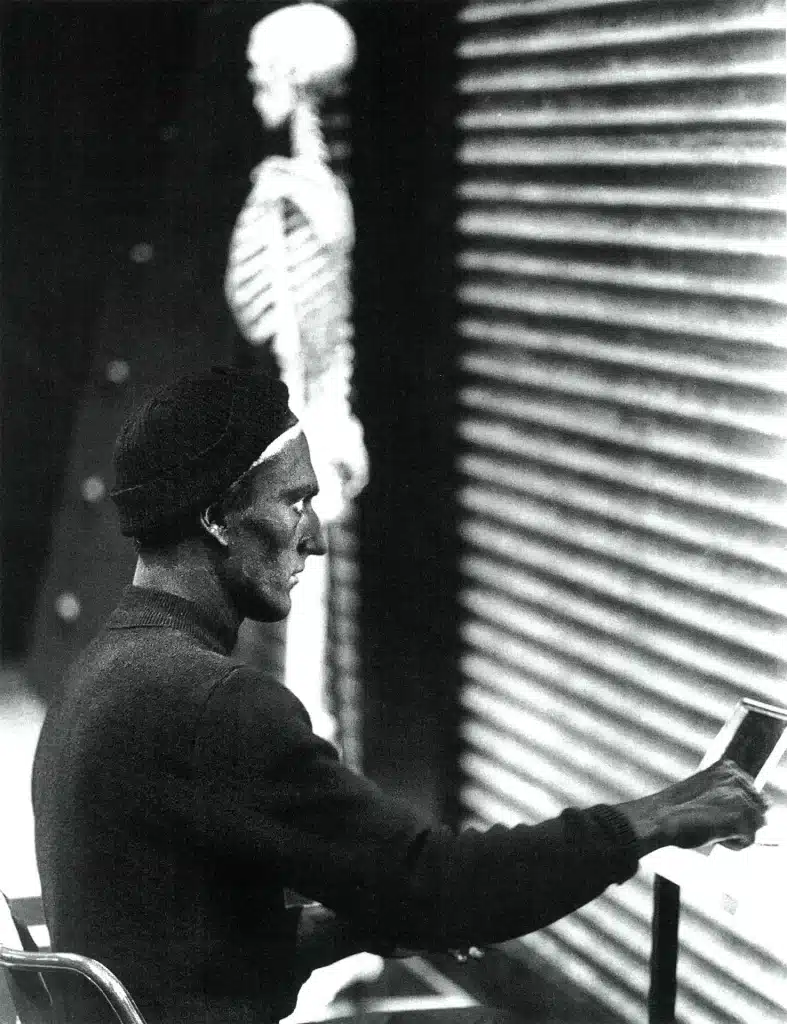

Le théâtre d’anatomie

Un jour, à Bologne, Stein m’entraîna vers les locaux de l’université et il me guida vers ce qui restera à tout jamais associé à lui : la découverte du premier théâtre d’anatomie. Appellation qui désigne ces salles où les étudiants disposés sur des gradins assistaient en spectateurs à des leçons de dissection dispensées par des professeurs qui, pareils à des protagonistes du plateau, agissaient autour de la table centrale. « Pour savoir ce qu’est la vie, on doit savoir d’abord de quoi elle est faite », dis-je banalement. « Oui », répondit Stein, « je pense que cela est vrai pour les textes. Si on les monte on doit d’abord les disséquer jusqu’au bout ». Et ainsi le théâtre d’anatomie resta pour moi le modèle mental de l’approche chère à Stein. Cela se confirma quelques années plus tard quand, assez tôt le matin, je reçus un appel téléphonique d’une de ses assistantes pour m’interroger sur une réplique qui lui restait énigmatique, réplique qui, je me rappelle, concernait des « colonnes » dans LES NÈGRES. Un expert formula une hypothèse de réponse, mais il fut surtout surpris par la perspicacité de la question. « Il me faut tout déchiffrer, j’ai une forte tendance au déchiffrement. » Stein dissèque tout et s’arrête devant chaque interrogation, convaincu que l’acteur ne peut jamais jouer correctement ce dont le sens concret lui échappe. C’est pourquoi dans les répétitions, raconte son assistant Mark Blezinger, il donne aux acteurs, de manière presque continue, énormément d’informations, en rapprochant lui-même cette technique de celle des « coach » des joueurs de tennis. « Comment peut-on aller au fond d’un texte si l’on ne connaît pas son corps d’origine ? », se demande-t-il. Le metteur en scène est d’abord un professeur d’anatomie.

Le texte fondateur

À l’heure où le texte était soumis à des agressions, des ablations et des montages, à la fin des années 70, le Stein dont je parle a engagé le grand travail de réévaluation du texte comme principale « colonne » du théâtre occidental. Il l’assimile à sa nature car, par-delà « les textes », Stein croit dans la vertu du « texte » comme support indéfectible de la scène européenne. Le théâtre, c’est sa conviction, ne peut que s’égarer, se perdre dès qu’il conteste cette autorité première. Le texte lui apparaît comme une expression des origines car, dit-il, « le théâtre est un rituel auquel on a rajouté des mots », et les dissocier comporte le risque d’anéantir l’unité initiale. L’unité du théâtre légué par les Grecs. « Notre théâtre », car Stein se refuse à toute séduction asiatique : il est occidental. Le texte est le rocher fondateur où tout le théâtre s’enracine, et le sien plus particulièrement.

La conviction de Stein se distingue par sa cohérence car, sans ambages, il se refuse à penser non seulement la nature, mais même l’évolution du théâtre en dehors de l’infinie déclinaison des textes. « Ce sont eux qui ont créé le théâtre », affirme-t-il, et, à travers eux, se dégage « l’architecture historique » de l’ensemble de cette activité qui remonte à Athènes. Stein lit le cours du théâtre surtout à partir de ses traces écrites, et ne reconnaît-il pas que « le travail sur L’ORESTIE lui a permis de comprendre ce qu’est vraiment le théâtre européen » ? Et la rencontre de Shakespeare ne révèle-t-elle pas « le fondement de toute invention dramaturgique » ? L’humus de l’écrit nourrit son action, l’anime et l’entretient : « Le renouveau de la tragédie passe par les retrouvailles avec les textes ». Il n’y a pas d’aveu plus explicite.

Conséquence de cette vision : « La première règle sera toujours le texte », admet Stein. Texte auquel il faut s’affronter dans son intégralité, dans sa complexité. Bien le servir exige cette dévotion qui interdit toute amputation, tout volontarisme, bref toute soumission à un projet qui lui soit extérieur. Dans la consigne citée, il faut reconnaître le vœu du grand metteur en scène français, Jacques Copeau, proche de Kôrtner, le maître de Stein : « Il faut maîtriser le texte et non pas l’apprivoiser ». Le combat est celui-là, le combat avec le texte dans son ensemble, dans sa complexité contradictoire. « Plus un texte est ancien et complexe, plus il existe des spécialistes dont on recueille les opinions, et plus les opinions des spécialistes sont diverses, plus s’accroît mon respect du texte ». Mais une précision est nécessaire : Stein se réclame de l’écrit du théâtre avec toute sa spécificité et se montre obstinément réfractaire à toute excursion dans des domaines littéraires voisins. Il n’a jamais adapté des romans, travaillé sur des matériaux littéraires non théâtraux, au nom de la conviction qui est la sienne : l’homme de la scène a besoin du texte de théâtre et des ouvertures que seulement celui-ci ménage. Elles sont indispensables au metteur en scène. C’est pourquoi Stein entend se consacrer aux textes pensés pour la scène. Ils constituent « la voie de développement de notre art ». Son orgueil consiste à ne pas déroger à cette « via Appia du théâtre ».

La cohabitation des contraires

Stein a modifié la relation aux textes anciens dans la mesure où, tel un vrai amoureux, il les a assumé dans leur intégralité. C’est leur corps tout entier qui l’attire et il exècre toute opération de lifting : il s’agit de procéder à un face-à-face où le metteur en scène est appelé à « ne pas s’écarter de l’auteur » afin de « faire résonner le texte dans toutes ses contradictions ». Le « professeur d’anatomie » s’interdit toute intervention dans le texte car, après la dissection, il souhaite ressusciter, en termes aristotéliciens, non pas un hybride mais le corps organique qui sauvegarde « l’unité enfouie du corps artistique ». Corps ranimé, et non pas corps mutilé.

Cet être orgueilleux qu’est Stein fait son devoir de la soumission au texte dont la richesse contradictoire lui permet de travailler sur deux durées conjointes. Tout auteur classique est d’aujourd’hui et d’hier, actuel et daté. Sacrifier l’une de ces dimensions ne peut que porter préjudice à son identité. La perspective steinienne sera à jamais double : insoumise à la surenchère sur « la contemporanéité » et rebelle à l’archéologie. S’il ne s’agit pas de tout sacrifier au nom de cette « contemporanéité » tant réclamée, il n’est pas question pour autant de procéder à des exercices de muséographie. Pour Stein, « Non, Shakespeare n’est pas notre contemporain. D’un autre côté, il l’est, certainement, comme le sont Mantegna, Masaccio, le Titien, par exemple. Mon but consiste à insister sur cette contradiction intime… » Si les classiques sont encore nôtres, c’est dans la mesure où ils renvoient à ce temps partagé, impur et complexe, qui est le propre de toute culture vivante.

Il ne cherche pas à faire apparaître une « actualité », à camoufler une distance, à occulter ce qui se dérobe au proche et au familier. Ce que Stein entend respecter concerne l’expérience des autres, des gens d’hier qui ont le droit de ne pas être réduits aux expériences actuelles : il déteste être « une truffe spécialement sensible à l’air du temps », car « nous gens de théâtre, nous ne sommes là que pour refléter les atrophies et les infirmités des temps où nous vivons. Pas dans un texte qui nous arrive d’une autre époque ». Stein exige l’accord au texte dans toutes ses contradictions et qui, ainsi, « se permet de refléter soudain notre existence humaine ».

Sauvegarder les contraires ! Il ne faut pas succomber dans l’immédiat et le périssable, on ne doit pas brocarder ce qui dure au nom d’un présent imminent, fiévreux et envahissant. Dans ces propos, on entend les relents d’un pédagogue néoclassique. « Il faut {…] que les jeunes soient confrontés à nouveau avec la grandeur, même discutable, des textes, au lieu de les jouer au niveau le plus bas, en s’attachant à chaque mode d’aujourd’hui, à chaque phrase politique qui change tous les lundis ». Pour Stein, cela participe d’un esprit de résistance et en ce sens, il se dresse comme l’équivalent de « l’ennemi du peuple », ce personnage ibsénien qu’il devra rencontrer un jour.

Si Stein adulte procède à l’autodafé du jeune Stein quand il affirme, à propos de PEER GYNT par exemple, que « ce n’est pas du tout la pièce d’Ibsen qui a été représentée », il invite, en esprit grec, à « se baigner dans le texte ». Ses adversaires sont ceux qui « se substituent à l’œuvre ou à l’auteur », de même que ceux qui déforment le texte pour répondre à leurs attentes, bref les gens de théâtre qui n’assument pas leur statut d’« interprète qui doit servir ». C’est pourquoi il invite à « écouter » le texte à partir de son « corps » entier. Toute réduction lui apparaît comme triviale, et il s’y refuse, toute adaptation comme grossière, et il la rejette. Pareil à Gaston Baty, il pourrait dire : « Sire, le texte », car il se complaît dans cette servitude. C’est pour lui une preuve de noblesse. Accepter l’autorité de l’auteur en tant qu’« interprète » : c’est la leçon d’éthique de Stein. L’ancien bonapartiste des débuts de la Schaubühne s’est converti et désormais, face au texte-roi, il affirme sa profession de foi. « Nous autres gens de théâtre avons l’habitude de servir les textes écrits par les écrivains ». Et la preuve de l’amour c’est de reconnaître qu’il est habité par « le rêve d’un texte total, sans aucun refus ». Stein finit dans une véritable mystique de l’écrit. Il y a presque du religieux dans ce dévouement. Le texte légitime le théâtre. Il faut suivre cette voie.

Récemment un psychanalyste célèbre, J.-B. Pontalis, se faisait comme Stein le défenseur de l’idée selon laquelle « il est souhaitable que toute activité aille dans le sens qui est le sien. Et ainsi elle va s’accomplir plus que par des croisements et des dérives dans d’autres directions ». Stein, lui aussi, en reconnaissant la suprématie du texte, a refusé tout mélange ou hybridation des formes. En ce sens-là, une fois encore, il refuse de s’adapter au temps présent. Il défend un modèle pur.

Un répertoire bien balisé

Stein, au moins du temps de la Schaubühne, n’agit pas seul. Cela l’ennuie et suscite en lui des poussées de somnolence. Il aime penser à plusieurs, l’ensemble l’attire, car, dit-il, « ça me plaît d’être critique et d’être critiqué ». Quand cet exercice se pratique à double sens, il ne peut être que bénéfique pour une communauté théâtrale. Et pas seulement. Il fonde la démocratie interne de tout groupe.

Stein n’a jamais cessé de reconnaître la portée des grands dramaturges de la Schaubühne, Dieter Sturm ou Botho Strauss. Leur rôle fut indéniable pour ce qui constitua une des préoccupations centrales de l’équipe : le choix d’un répertoire. Chez eux, il n’y avait jamais d’option gratuite, toute œuvre étant retenue après une réflexion collective (il faut bien le préciser, la troupe des comédiens n’intervenait pas directement.) La décision était prise après examen des données d’une époque, des perspectives politiques ou des exigences artistiques propres à un moment donné. On ne peut pas dissocier le travail de Stein sur les textes de cette construction réfléchie d’un répertoire. Et le rôle des dramaturges fut essentiel. Aussi bien dans le choix provocateur du PRINCE DE HOMBOURG ou dans l’audace de revisiter, grâce à LA CAGNOTTE, un auteur dénigré, Labiche, sans parler des enjeux idéologiques de LA TRAGÉDIE OPTIMISTE, œuvre de célébration officielle à l’Est, mais tout à fait explosive sur la scène d’un prestigieux théâtre de Berlin-Ouest. Il y a eu des logiques savantes, des stratégies raffinées, des prises de risques surprenantes grâce auxquelles la Schaubühne parvint à dresser la carte extraordinairement complexe de son répertoire. Il fut une de ses principales conquêtes.

Stein rappelle que ce ne fut pas seule la commande formulée par des exigences extérieures qui a infléchi les options de répertoire : « on a su faire place aussi au désir ». Il y eut désir des rôles comme celui de Bruno Ganz pour le PRINCE DE HOMBOURG, désir des pièces peu fréquentées comme celui de Grüber pour SUR LA GRAND-ROUTE de Tchékhov, aussi bien qu’analyse des potentialités artistiques de l’ensemble comme lorsqu’on opta pour LES ESTIVANTS. Ce fut à la suite d’une réflexion de groupe qui a fini par conclure qu’avant de s’attaquer à Tchékhov, il fallait d’abord s’aguerrir en travaillant sur Gorki. À cela s’ajouta souvent le désir de Stein lui-même de favoriser la rencontre de certains de ses acteurs avec des textes où ils pouvaient devenir des « coproducteurs, des coécrivains ». Pour cela, précise Stein, « il faut qu’il y ait un certain accord et un respect partagé pour le matériel de base ». L’unité d’un ensemble se scelle aussi par la justesse d’un répertoire.

On peut repérer une véritable organisation architecturale du répertoire de la Schaubühne. Trois grands blocs se dessinent : les Grecs à partir d’ANTIKENPROJEKT suivi des BACCHANTES et de L’ORESTIE ; Shakespeare, grâce à SHAKESPEARE MEMORY, COMME IL VOUS PLAIRA et HAMLET ; et enfin Tchékhov, avec TROIS SŒURS, SUR LA GRANDE-ROUTE et LA CERISAIE. La récurrence de ces retours ont fini par dresser les trois colonnes du répertoire de la troupe qui relie ainsi dans un temple synthétique ce que l’on pourrait appeler l’ordre dorique de la tragédie, l’ordre corinthien de Shakespeare et l’ordre ionique de Tchékhov.

À côté des classiques, la Schaubühne s’est ouverte aussi à l’écriture contemporaine et, n’oublions pas, Peter Handke ou Botho Strauss bénéficièrent d’une place de choix. Les nouveaux auteurs, admettait alors Stein, sont « la seule garantie pour le théâtre de pouvoir continuer ». Et d’ailleurs, lorsque par un curieux hasard lui parvint par la poste le texte de ZUCCO de Koltès quelques semaines après la mort de l’auteur, ne décidera-t-il pas de le monter ? Dernière mise en scène avant la séparation de la Schaubühne. À l’heure de la rupture, choix symbolique pour un héros solitaire de la part du metteur en scène qui s’en va.