QUI SE SOUVIENT encore du roman À L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU ? Le roman d’une guerre, le roman de plusieurs générations. Aujourd’hui, en le paraphrasant, la question peut être retournée :

à l’Est, quoi de nouveau ?

1989. le monde attendait le renouveau. Les artistes l’espéraient et nous, spectateurs, nous comptions sur des horizons à découvrir, des œuvres à explorer, des événements à vivre. Aujourd’hui, dix ans plus tard, autant le dire, si le sommeil de la raison engendre des monstres, le rêve de la liberté, à l’Est, a engendré des déceptions. Rapporté à la démesure de l’attente, le théâtre ne l’a pas confirmée et, implicitement, il invite à reconsidérer le discours sur le rapport de l’artiste au pouvoir. Le positionnement dichotomique et antinomique tant répudié sous le règne de l’ancien régime se découvre, a posteriori, certaines vertus. Mais peut-on entretenir de pareilles nostalgies, cultiver de tels regrets, bref oublier la souffrance au nom des bénéfices que l’art et le théâtre en particulier ont pu en tirer ? Non, coûte que coûte.

La glaciation conservatrice

Kundera n’a pas cessé de combattre le vocable « pays de l’Est » en invoquant la réalité de l’Europe d’avant-guerre, où les pays de cette zone se distinguaient par des degrés d’évolution politique, culturelle ou sociale qui leur permettaient d’affirmer une identité irréductible. Europe diversifiée et contrastée. L’Europe centrale et l’Europe orientale, clamait l’écrivain, ne pouvaient être réunies qu’arbitrairement sous une commune appellation. Certains n’y ont vu que de l’orgueil, car prêts à admettre ce à quoi s’est employé le pouvoir soviétique durant presque un demi-siècle : effacer les différences, les aplanir, pour qu’un modèle unique s’impose avec une même organisation, une même perspective, une même autorité.

Aujourd’hui, avec surprise, nous découvrons que la plaque de glace qui avait recouvert « l’Est », n’a pas annulé les différences et que, malgré tout, elles ont subsisté. Résistance tacite à l’égard du système. Elles ressuscitent et le théâtre enregistre et respecte même les écarts creusés dans cette partie de l’Europe avant le communisme qui se proposait de les supprimer. Son échec se confirme une fois encore : le gel n’a pas tué, mais, bien au contraire, a conservé, sous la chape de glace, l’ancien paysage dont Kundera n’a pas cessé d’évoquer la variété initiale. Maintenant il se redécouvre et le théâtre épouse son relief : ils sont plus solidaires que l’on aurait pu se l’imaginer.

Une observation mérite d’être avancée : le communisme lui-même, surtout après 1968, n’a pas fonctionné indistinctement car ici l’église a servi de contre-pouvoir, là-bas une contestation s’est organisée ou des troubles ont vu le jour. Le pouvoir n’est pas resté indifférent et il s’est accommodé plus ou moins de la spécificité de ces contextes distincts. C’est pourquoi il y a eu aussi des écarts dans l’exercice de la dictature. Elle n’a pas sévi uniformément. Les pays qui avaient connu un développement supérieur ont subi une pression moindre, comme si l’avance dont ils bénéficiaient leur avait permis de mieux résister.

Ce n’est pas en Europe centrale, mais bien dans l’Europe orientale que la dictature a atteint son apogée. Les différences préliminaires à l’arrivée du pouvoir communiste expliquent pourquoi certains pays ont connu un type de terreur auquel d’autres ont échappé : la stratégie de Moscou fut de s’adapter tout de même aux préalables spécifiques de ses satellites. Il n’y a pas eu distribution « démocratique » de l’oppression et cela a suscité des retombées aussi bien à l’époque qu’aujourd’hui où nous pouvons remarquer qu’il y a un rapport direct entre le degré de la dictature infligé à une culture et sa capacité de renaissance. Les pays moins touchés guérissent plus vite et les blessures s’atténuent à un autre rythme qu’ailleurs, où la dévastation a laissé profondément son empreinte. Parce qu’il n’a pas anéanti la diversité de l’Europe, le communisme, après sa chute, la restitue comme telle : les différences dans Le désastre se retrouvent dans les différences du renouveau. Le destin historique des nations poursuit son chemin.

La tentation du retour

Dans un premier temps, la tentation du retour a habité la plupart des gens de théâtre voués à l’exil. Il y eut des retours, fort nombreux, mais, en général, de courte durée, rarement définitifs. Pourquoi donc ? Parce que, dès l’origine, la plupart des départs — à ce sujet nulle majorité ne se dégage — répondait au double vœu d’échapper à la censure d’un pouvoir totalitaire et d’intégrer la civilisation de l’Ouest. Quand les dictatures sont tombées, pour ceux qui ont réussi cette intégration, elle a tempéré le désir du retour qui aurait entraîné son sacrifice.

Par ailleurs, subsistait un certain doute quant aux changements véritables des structures politiques, quant au dépassement du lourd héritage dont le communisme a marqué les mentalités et les comportements, et, pourquoi le nier, une méfiance à l’égard des conditions économiques. Toutes ces raisons réunies expliquent pourquoi l’on a préféré plutôt l’escapade éclair ou les séjours brefs pour des projets concrets. Sans renier leurs origines, mais sans sacrifier non plus les acquis de leur appartenance à la culture de l’exil, les artistes et les intellectuels partis ont opté pour le « temps partiel » et la navette, symptôme de l’écartèlement qui fut le leur « après la chute ». Loin d’être improductive, cette incertitude se trouve à l’origine des actions les plus décisives car ainsi les émigrés ont réussi à sauvegarder l’impureté d’un de l’écartèlement qui fut le leur « après la chute ».

Loin d’être improductive, cette incertitude se trouve à l’origine des actions les plus décisives car ainsi les émigrés ont réussi à sauvegarder l’impureté d’un « entre-deux » aux dépens du choix unique.

À la relativité de ces retours indécis, et pourtant les plus efficaces, ont répondu parfois, ici ou là, des retours violemment médiatisés. Pour saluer certaines célébrités, furent adoptées les stratégies de l’ancien « culte de la personnalité », tant pratiquées par le pouvoir honni et, à la surprise générale, les grands « revenants » se sont accommodés de cette gestion de leur propre image.

Sevrés, à l’Ouest, des honneurs démesurés dont l’Est avait l’habitude, ils y ont succombé lors du retour dans le pays et fini par produire des phénomènes de rejet : les intellectuels qui avaient subi sur place la rigueur du régime assimilaient ces abusifs actes d’allégeance à un déni de leur résistance. C’est pourquoi, après l’excès des premiers engouements, la dignité de l’accueil a retrouvé ses droits.

Il y eut pourtant quelques retours définitifs de la part des artistes qui ne signaient pas ainsi leurs aveux d’échec, comme cyniquement on le laissait entendre, mais revenaient pour accomplir au pays des projets mûris à l’étranger. Faire chez soi ce que l’on n’a pas réussi à réaliser ailleurs — la lucidité de cette motivation témoigne du désir profond de combler un manque longtemps entretenu. Armés de leur expérience, ces artistes mènent un combat sans relâche au nom des déceptions aujourd’hui, en partie, surmontées.

On est revenu aussi pour mourir. Et pour les vieux exilés ce ne fut pas la moindre raison.

L’épreuve du désordre

Il faut l’admettre, à partir de 1989, si la chute du Mur désenclave le système, elle déstabilise et désorganise aussi. Les habitués de l’immobilité des structures, de l’autorité des hiérarchies, de la sécurité des troupes assistent à leur ébranlement, même si ce n’est pas encore à leur suppression. Libéré, le théâtre entend s’inspirer d’autres modèles d’organisation, mettre en cause l’ancienne articulation autour des pôles forts, sans toujours réaliser que pareilles mutations entraînent des risques inconnus auparavant, au niveau de la production comme de l’exploitation. Cela aura pour conséquence l’établissement d’un rapport incertain entre l’appétit de liberté fraîchement éveillé et Les structures théâtrales héritées de l’ancien monde. Un malentendu s’installe et un mécontentement s’exprime. Comme la vieille machine se décompose sans qu’une nouvelle parvienne à s’imposer, la plupart des pays vont faire de la loi du théâtre un mirage trompeur. Chacun l’attend, la réclame, la souhaite.

Mais quand on veut de moins en moins d’État, comment pourrait-il apporter la réponse ? Pour finir, partout, va fonctionner le principe de l’adaptation entre les vieilles structures « de pierre », comme on les qualifiait, et les solutions récentes, aussi fragiles que dynamiques. Flottante, la vie théâtrale perd ses références, se brouille et surtout se dépolarise. Et cette situation-là ébranle des artistes habitués à un réseau rigide, strictement maîtrisé, qui faisait justement de toute solution « alternative » un adversaire à combattre ou à interdire. Sur fond de liberté, le monde du théâtre se voit confronté à l’épreuve du désordre. Mais c’est seulement de ce chaos, que certains qualifient de jungle, qu’un ordre différent pourra naître. Il ne sera pas donné, mais acquis comme prix des contradictions auxquelles institutions et artistes se seront confrontés.

L’extraordinaire choc de 1989 a produit d’autres désordres, plus profonds encore. Ils concernent les hiérarchies des artistes qui, brutalement, se voient corrigées : le paysage théâtral s’organise désormais selon la vérité des œuvres et non pas en rapport avec le statut des leaders. Un autre ordre s’écroule et ouvre ainsi des perspectives inédites tout en laissant présager des conflits violents. Instabilité artistique, suite d’une perturbation historique. Il y a dix ans quel sentiment de libération a produit cet ébranlement généralisé ! Aujourd’hui l’épreuve du désordre à perdu sa pertinence d’alors et, comme lors de toute Restauration, la nostalgie du faux ordre ancien, si étonnant que cela puisse paraître, fait retour chez certains.

Par chance, de l’étranger, des regards insoumis se sont immiscés dans la vie théâtrale et, sans admettre l’échelle des valeurs reconstituées, ils ont sélectionné librement pour des manifestations de prestige. Certains voient dans cela une source de trouble supplémentaire comme si, de l’extérieur, l’on dérangeait l’ordre instauré par les critères de l’intérieur. Du dehors, les visiteurs, ignorant le prestige des artistes canonisés, formulent leurs appréciations et sélectionnent sans aucun égard pour les hiérarchies locales. « Cela engendre de la confusion » me dit une amie. Mais, réponse à retardement, ne s’oppose-t-on pas ainsi à la mise en place des anciens équilibres figés ? Il faut défendre le dynamisme de cette autonomie qui n’exclut personne, mais permet la confrontation entre jugements formulés à partir des expériences et contextes théâtraux distincts. Elle interdit la reconstitution des paysages clos sur eux-mêmes.

La mutation des critères

« Là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve », de la justesse de cette phrase d’Hôlderlin, mais appliquée au champ concret de la politique culturelle, la plupart des gens de théâtre se sont souvenus de la justesse tout au long de la décennie passée. L’absence de censure et de confrontation explicite a souvent dérouté et renvoyé les artistes à eux-mêmes autant qu’aux exigences du marché. Il y a une relation indiscutable entre le pouvoir qui contrôle et le théâtre qui se rebelle. Celui-ci se nourrit de la force de l’adversaire avec tout ce que cela implique, il va de soi, comme risque et prestige du combat. Le conflit, aujourd’hui, c’est un fait reconnu, a servi. Et en même temps il a posé sa marque sur la manière de faire du théâtre dans les pays de la surveillance généralisée.

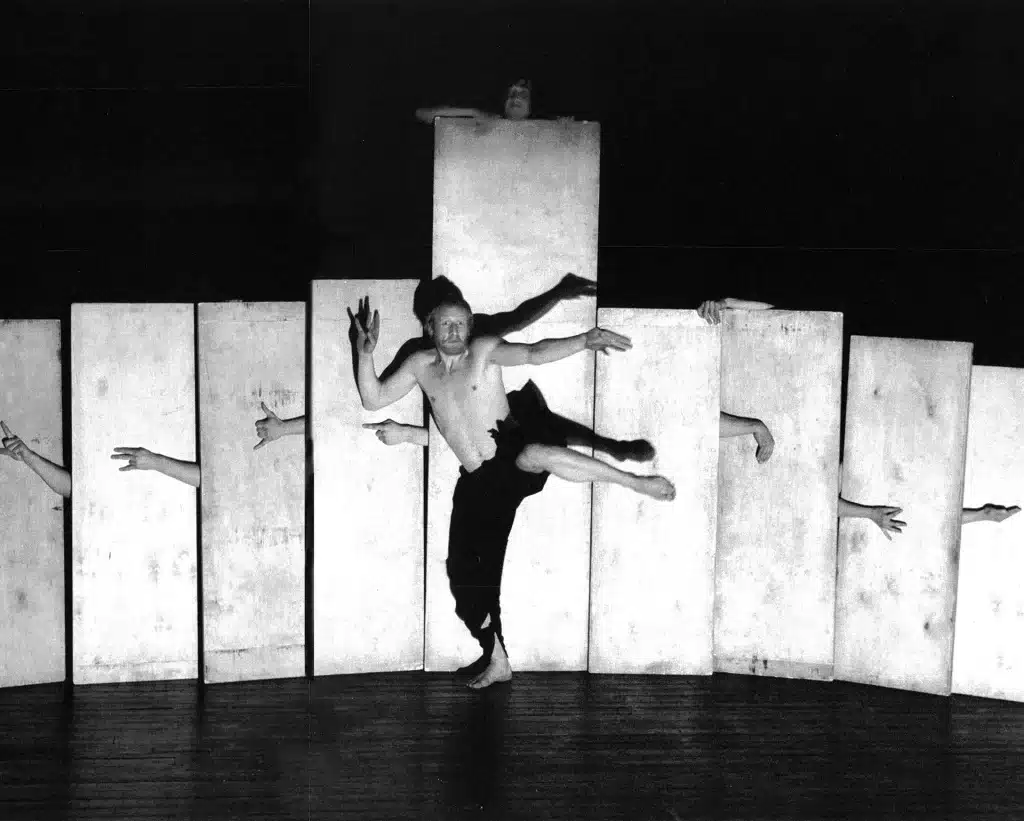

Une nuit, lors d’une promenade, confronté à l’entredeux de ma condition, venu de Roumanie et rattaché à la France, je me résignais à conclure qu’entre l’Est et l’Ouest le dialogue était impossible. Le théâtre, me disais-je, répond à des attentes si différentes et se soumet à des critères si contrastés qu’il ne pourra jamais satisfaire les uns et les autres. À l’exception des génies, Kantor, Grotowski, les seuls à même de surmonter pareilles incompatibilités. Et, à l’heure de la résignation, dans l’obscurité d’un minuit parisien, j’ai admis la séparation. L’histoire l’avait imposée : le théâtre devait répondre à des exigences distinctes. À l’Est, dans cette nuit claire, j’ai compris qu’il ne pouvait pas se dérober aux impératifs de la nécessité — servir à une résistance — tandis qu’à l’Ouest, il n’intéressait que dans la mesure où le rapport au réel s’accompagnait d’une avancée esthétique. Ce fut la seule fois où, face à mon écartèlement, j’ai accepté la logique du rideau de fer. Séparés, il est normal que les théâtres ne répondent pas aux mêmes impératifs, me disais-je. Défaite d’une lucidité assumée.