L’HISTOIRE DE MON RAPPORT à l’écriture contemporaine et aux auteurs dramatiques contemporains a été complexe, à la fois rejet et appropriation. Je suis né au théâtre dans un moment de profonde rupture : rupture de sens, rupture de croyances, rupture de conventions. Guerre du Viêt-nam, mai 68, guerre froide et équilibre de la terreur (c’était l’équilibre des forces capables de détruire atomiquement le monde qui maintenait la paix et non plus la bonne volonté des hommes); rupture des conventions, renversement des tabous, profond bouleversement de l’ordre établi. La certitude alors était générale que le discours établi nous mentait et que la plage était sous les pavés. Le sociologue américain Marshall Mac Luhan écrivait alors « the massage is the message » (le sens vient du frottement) et encore « the medium is the media » (le média utilisé pour transmettre le message impose plus sa propre forme qu’il ne transmet le message lui-même). La télévision ne raconte pas le monde, elle ne raconte qu’elle-même, en formatant notre regard, nos attitudes et notre perception du monde. Et Lacan de rajouter : « nous ne nous exprimons pas à travers la langue, c’est la langue qui s’exprime à travers nous ». Une autre écoute du monde et une autre écriture se mettaient en place.

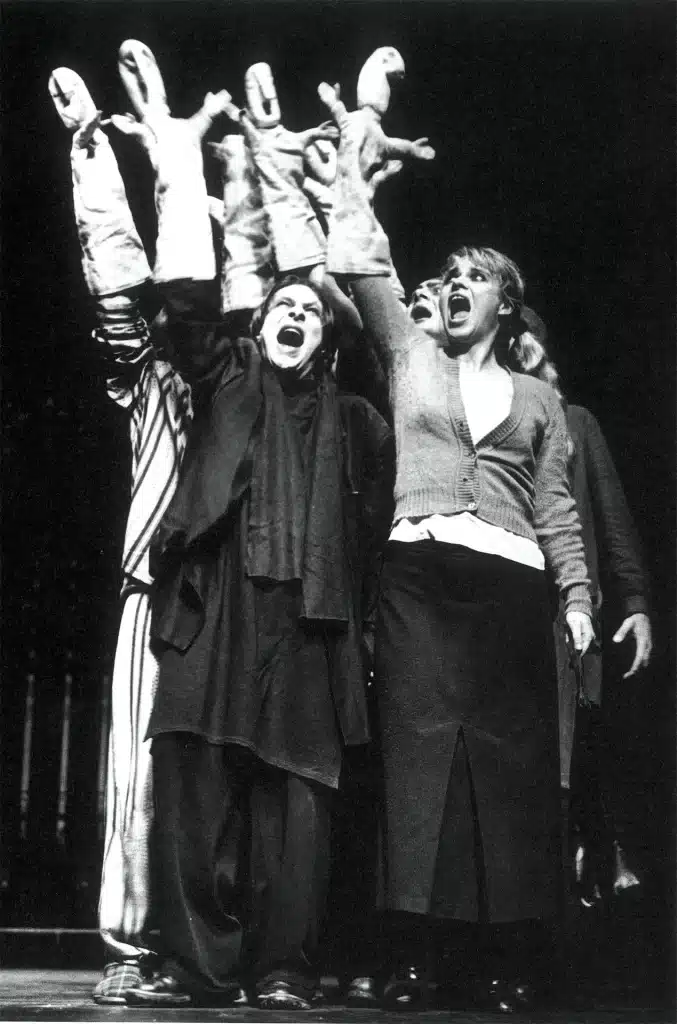

Mes premiers pas en marionnettes m’ont conduit à un théâtre d’images, un théâtre en refus du texte, du discours et même de la parole proférée. Nous avions constitué, à quelques uns, une compagnie dramatique qui consacrait son travail uniquement à la marionnette (à bas le théâtre classique !). Nos créations étaient collectives (à bas l’ordre établi et les patrons!). Le sens était donné par l’image et, plus encore peut-être, par des bandes sonores faites de bruits et de sons du monde, recomposés sur un mode hyperréaliste inspiré des disques des Pink Floyd (à bas le théâtre de l’analyse littéraire pratiquée au lycée !). Nos spectacles ressemblaient à de grands poèmes visuels où le spectateur était convié à retrouver lui-même un sens et une narration (à bas la pensée unique!). Et en même temps ils ne ressemblaient à rien de connu qui aurait pu les rattacher au théâtre d’acteurs, du moins du point de vue de la critique théâtrale (à bas tout!), spectacles plus de dénonciation du monde que d’énonciation ou de construction.

C’était l’époque qui a révélé le Bread and Puppet, où l’on a « découvert » en Occident le bunraku, cet art de la marionnette où des ombres humaines donnent vie à un être théâtral parfait, animé de mouvements soutenus par un chant prosodique exotiquement incompréhensible. À cette époque, également, j’ai été bouleversé par la représentation des Troyennes que donnait la Marna de New-York. Ce collectif théâtral, avec les moyens gestuels d’un théâtre pauvre, proférait le texte à la fois en Grec ancien et en Wolof, langue d’Afrique noire. Autant dire que le texte agissait, comme dans le Bunraku, par les émotions sonores, rythmiques et mélodiques qu’il provoquait. Je suis issu de ce théâtre qui s’exprime plus par les matériaux visuels et sonores de sa composition que par ses contenus narratifs.

Le monde a évolué. Moi aussi. Peu à peu la marionnette m’a ramené d’un « hors la page » lyrique, jusqu’au cœur même du théâtre. Les animateurs, muets, d’images synchronisées à des architectures sonores lyriques, ont fait place, dans mon théâtre, à des interprètes articulateurs-manipulateurs de textes et de matières. Le texte m’est devenu indispensable, puis les auteurs dramatiques, que j’ai choisi d’accompagner dans leurs multiples propositions pour apprivoiser le monde. Un monde fait de fractures de la pensée et de matières à pensée issues de ces fractures de terrain ; un monde clastique.

Avec cinquante ans de retard sur les plasticiens, le théâtre découvre l’art de la matière du monde (éclatement de la scène classique, envahissement de lieux multiples, corps dans tous leurs états, explosions scénographiques, travail sur la pâte textuelle — comme au couteau en peinture) plus que sur le lissé de formes psychologiques. À l’instar de la peinture, dans les années 20 et 30, et après avoir vécu son cubisme avec Beckett et Ionesco, les auteurs dramatiques nous proposent aujourd’hui des matériaux textuels qui procèdent par grands blocs découpés dans le réel, comme Minyana (qui travaille parfois comme ces peintres qui arrachent de vraies affiches pour les encoller sur une toile et leur conférer des ajouts), ou encore par superpositions, écrasements, collages, enchevêtrements, projections de taches, à‑plats, détourages, encollages de matériaux. Ces actes me font penser à certaines pièces (pièces ?) de Novarina, Lemahieu, Kermann, Cagnard, Müller, d’autres encore.

Aujourd’hui le monde tente de se dire autrement à travers d’autres voix. La conquête spatiale a fini de fracasser le sens de notre histoire sur terre. La droite, la gauche, le dessus, le dessous n’ont plus le même sens en apesanteur. De quel côté va le monde ? C’est ici et maintenant, en soi, chacun sur sa terre, sa racine, dans sa tribu que chacun tente de retrouver le sens. À quoi bon les personnages de la comédie humaine dirait-on ? Les sept personnages en quête d’auteur laissent la place dans l’écriture à cent, deux cents, trois cents personnages pour la même pièce ou à un personnage unique peuplé de multiples voix. Dans le monde, la dislocation et la recomposition sont de rigueur. De grands blocs disparaissent (le bloc soviétique) d’autres voient le jour (l’Europe). Les affrontements locaux s’exacerbent et en masquent d’autres, riches contre pauvres, Nord contre Sud. Période de recomposition du monde dont l’art multiplie l’écho à travers de multiples formes. Je parle, en apparence, du monde et je ne parle pourtant que de mon théâtre ; de notre théâtre, suis-je tenté de dire, car je ne me sens pas isolé dans mon dessin du monde. Mon théâtre est un théâtre de la fracture, du bégaiement, du grotesque. C’est un théâtre qui essaie d’appréhender le monde par la forme poétique ; une forme disjointe, parcellaire, incomplète. Le sens y apparaît par superpositions, augmentations, stratifications, compilations, écrasements.

Le premier que j’aie voulu réellement convaincre de la marionnette a été Samuel Beckett. Peut-être parce que mieux et plus définitivement que d’autres il avait disloqué une construction causaliste du texte dramatique et une représentation naturaliste. Il a proposé des pièces pour bouche seule, pour une écoute radiophonique, des pièces sans paroles, ou pour personnages immobiles rendus à un statut d’effigie, simple présence de corps immobiles. Des pièces rédigées en didascalies, sans texte. Des textes-monologues, aussi, pour une voix unique peuplée de multiples voix. Je découvrais des textes qui parlaient de l’être ici et maintenant ! Non pas qui décrivaient la vie ou les raisons des actes des personnages, mais qui me faisaient entendre la langue, ma langue, la matière même de ma vie, de notre monde, de l’état de notre civilisation : brisure, brutalité, distance, longues échappées poétiques puis retour ; lent « ressassage ». Une expression par la matière de la langue plutôt que par son contenu. La douleur plutôt que son commentaire.

D’autres auteurs ont suivi dont ce long compagnonnage avec Daniel Lemahieu dont la langue me noue la gorge. J’entends qu’il y a là, dans cette langue, quelque chose à explorer, une aventure, un sens à faire naître d’une langue encore inconnue. Il ne s’agit pas de ressasser une « n » ième version d’un texte rabâché d’où il faudrait faire sortir un lait nouveau mais d’essayer d’entendre un son nouveau, une langue étrangère. Je ne suis qu’un traducteur de langues étrangères.