Philippe Rodriguez-Jorda : Pour vous, qu’y a‑t-il au tout début d’une envie de mise en scène ?

Sylvie Bâillon : L’idée, l’impulsion qui préside toujours, c’est de rendre compte du choc que j’ai eu. C’est ce choc-là qui me guide. Ce n’est pas ce que je pourrais dire avec un texte. C’est juste rendre compte que « ça » m’a causé, et comment je peux en rendre compte. C’est une émotion… Je crois que ne sais pas agir autrement. J’ai trouvé que La SCIE PATRIOTIQUE de Nicole Caligaris racontait précisément l’état dans lequel j’étais. Moi je suis incapable de mots. Incapable, vraiment. Ça, il faut l’admettre. C’est pour cela que quand je mets en scène, j’ai l’impression d’écrire.

À l’époque, j’étais dans un cri. C’est paradoxal parce que c’est un texte très long… Comment le développer sur un temps ? Tu as la première émotion, et puis après tu as le travail. Après, on se donne des justifications pour que cela soit présentable.

P. R.-J. : Est-ce que le travail sert à retrouver la première émotion ou bien à l’entretenir ? Est-ce qu’elle est toujours là ?

S. B. : Elle est toujours là. Enfin, sur ce travail particulier, cela a toujours été là.

P. R.-J. : Ça sert à la cultiver en fait, à la développer…

S. B. : Oui. Parce que les metteurs en scène sont des interprètes et on ne se contente que de cela.

P. R.-J. : C’est-à-dire ?

S. B. : S’il y avait un sens par texte, quelqu’un en ferait la mise en scène et puis voilà tout. Ce sont toujours des interprétations que l’on construit parce qu’il y a plusieurs sens dans un texte de toute façon. Et puis cela dépend aussi de la position philosophique que tu as dans la vie. Il y a des moments où tu vas interpréter un texte de telle façon et puis à d’autres moments de telle autre. Sinon, un metteur en scène ne pourrait pas faire plusieurs mises en scène du même texte, comme l’a fait Antoine Vitez. C’est lié au temps.

Je crois de plus en plus que nous sommes des travailleurs du temps. Tisser les différents temps de chaque personne qui intervient sur la construction d’un spectacle est une des choses qui me préoccupe le plus. Le temps de l’auteur, du comédien, le temps du scénographe, du musicien, du constructeur… Ils ne sont jamais les mêmes.

Et le théâtre, c’est aussi donner un rendez-vous précis, c’est du temps avec un grand T. Tout cela se voit : un spectacle que l’on a répété trois semaines, ce n’est pas la même chose qu’un spectacle que l’on a répété trois mois. Après, il y a des choses qui se tissent, qui sont dans le spectacle, et que l’on n’énonce pas forcément, qui font partie de l’écriture. Comme, de plus en plus, on ne nous permet pas de répéter longtemps, on a de plus en plus de spectacles qui reposent sur un savoir-faire et qui ne reposent pas sur ces tissages subtils du temps que l’on passe ensemble. D’une recherche spirituelle.

C’est pour ça que pour moi le théâtre est un acte politique. Parce que l’on se bat contre ce qui nous contraint le plus, c’est-à-dire la course contre la montre. Alors que le théâtre est aux antipodes de cela.

P. R.-J. : Et si l’auteur était un interprète lui aussi, il le serait de quoi ?

S. B. : Il donne une représentation possible du monde. Donc une interprétation. J’ai appris en travaillant que nous nous construisons tous des représentations du monde et que c’est grâce à la confrontation de ces mondes que les échanges sont possibles. Il n’y a pas de réalité. Dès que l’on se met à parler, on organise, on est dans la représentation. Après, ce qui nous différencie de nos prédécesseurs, c’est que les gens arrivaient plus ou moins à se mettre d’accord sur une représentation commune du monde. Maintenant non. On défend chacun la sienne… Ce qui peut amener au ghetto, à des confrontations dures. Mais ça peut amener à l’inverse, à la tolérance.

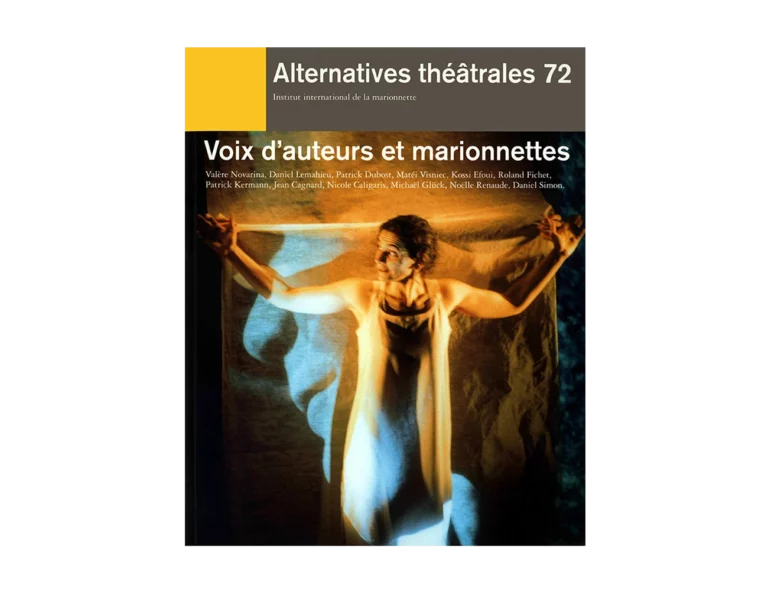

La compagnie Ches Panses Vertes est dirigée depuis 1989 par Sylvie Baillon. Elle pratique un théâtre de textes, d’images, d’acteurs et de figures.