ALTERNATIVES THÉÂTRALES : Après le grand espoir, est-ce la déception ?

Anatoli Smelianski : À vrai dire, il y a dix ans, nous avions en Russie un grand espoir. Pour la première fois de notre vie, nous étions libres. Nous voulions croire à nos rêves, nous faisions confiance à l’avenir. Il serait approprié d’appeler cette période « le temps de l’euphorie ». Aujourd’hui, nous cuvons notre cuite. C’est la gueule de bois, qui est d’autant plus forte — vous le savez bien — quand nous avons bu de bon matin.

Actuellement, en Russie, rien ne se passe. La génération qui est à la tête des théâtres est celle des années 60 et 70. Les jeunes sont encore très loin des institutions. Ils se manifestent pourtant, c’est indéniable, mais leur travail n’a encore rien apporté de décisif. C’est un peu la situation que décrit Beckett dans EN ATTENDANT GODOT :on l’attend, mais il ne vient jamais.

A. T.: Il y a dix ans nous attendions Godot, mais nous croyions qu’il viendrait. Aujourd’hui, l’attendons-nous encore ?

A. S.: La liberté n’est pas toujours une question de liberté de parole. Car lorsque nous pouvons parler, il s’avère que nous n’avons rien à dire. Le problème de la liberté est celui de la liberté intérieure : il faut pouvoir créer sa propre vision dans un monde où on nous laisse totalement libres. non seulement libres d’une façon positive, mais aussi libres d’une façon négative. Être libres, c’est aussi être seul. Telle est l’expérience qu’éprouvent les Russes en ce moment. Et c’est d’autant plus difficile au théâtre, que c’est un art social.

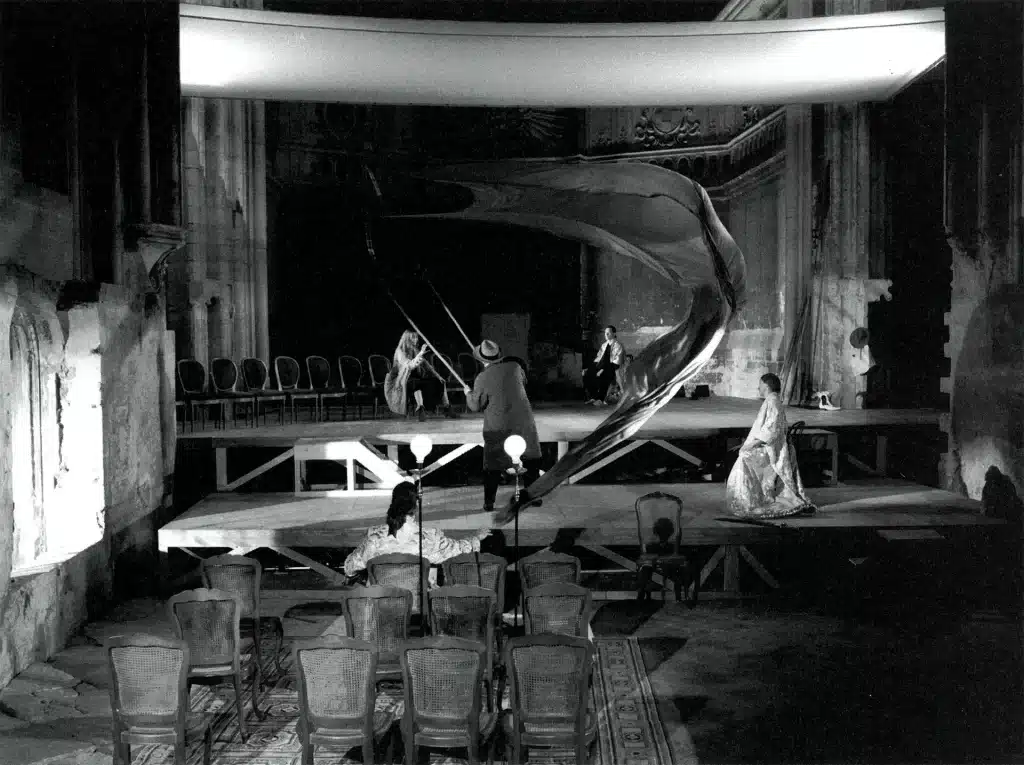

Ces dix dernières années, les meilleurs spectacles russes ont eu lieu dans un espace inhabituel. Non plus sur des grandes scènes, qui sont devenues des abris, mais dans des couloirs, sur des balcons, dans des lieux ouverts sur l’extérieur — près des portes et des ouvertures. même dans des greniers ou dans des caves : partout, mais pas sur scène. La scène, le lieu traditionnel de rencontre entre le théâtre et le public, n’inspire plus les artistes. Il s’agit aujourd’hui de travailler dans de petits espaces pour un petit nombre de spectateurs ; cela tient de l’exploration.

Le vrai théâtre, le grand théâtre n’existe pas en ce moment. Car quand on joue devant vingt-cinq ou huit cents personnes, il ne se passe pas du tout la même chose. Devant un public nombreux, il se dégage une tout autre énergie. Le théâtre russe est actuellement en phase de recherche, il est en quête de son nouveau grand théâtre.

Ces dix dernières années ont été en Russie celles d’une grande désillusion, et pas seulement dans le théâtre. Le résultat des dernières élections en est la preuve. C’est si étrange. Après dix ans de liberté de parole, de liberté généralisée qui s’est accompagnée de cette explosion de joie incroyable, aujourd’hui on se résigne : « Nous en avons assez de liberté, ça suffit. » Quatre-vingts pour-cent de la population a pensé cela en mai dernier.

A. T.: L’individualisme venu de l’Occident a‑t-il abîmé l’union qui liaient les gens de théâtre ?

A. S.: Oui, en un sens la communauté théâtrale telle qu’elle était n’existe plus. Elle existait parce qu’elle s’opposait à l’oppression, à la censure, à tous les contrôles. Comme il n’y a plus d’ennemi déclaré, elle n’a plus lieu d’être. Et certains regrettent — cela peut sembler paradoxal — le bon vieux temps de la censure, des accusations, de l’angoisse. Mais une nouvelle communauté essaye de se constituer, en définissant la nouvelle tâche qui est celle du théâtre aujourd’hui. Le théâtre n’a plus de « super-objectif », il n’a plus la mission d’apprendre aux masses le bonheur. On comprend que de nombreux metteurs en scène soient perdus, malheureux, même. Il y quelques rares exceptions, des gens comme Lev Dodine, par exemple, qui continuent à faire un théâtre animé par le sentiment d’avoir une mission à accomplir. Dodine incarne le modèle classique du théâtre russe qui met l’accent sur la vie des gens et sur les sujets sociaux, à la différence de Vassiliev. Vassiliev est à mon sens une âme lyrique qui met en lumière quelque chose de l’ordre de l’intime. Cette tendance se retrouve chez un grand nombre de metteurs en scène contemporains. Mais seulement tous n’ont pas la capacité, comme Vassiliev, de transfigurer leur égocentrisme pour atteindre l’universel.

A. T.: Dans certains pays d’Europe de l’Est, la jeune génération a développé quelque chose d’un peu étrange, une sorte de théâtre sacré, religieux et titualisé. En Russie avez-vous constaté vous-même ce phénomène ?

A. S.: Non, il n’y a pas de théâtre sacré ou religieux. Ce que fait Vassiliev, ou certains de ses élèves, relève du théâtre expérimental. En appelant son lieu, le Théâtre ouvert, Vassiliev s’inscrit en opposition contre Dodine et son Théâtre vertical, un théâtre qu’il considère fermé, parce qu’il unit le Ying et le Vang et qu’ils s’étouffent l’un l’autre. Mais je considère que faire jouer, comme cela se passe dans son dernier spectacle, cinquante acteurs dans une toute petit pièce, est tout aussi suffoquant. Pour lui, c’est un théâtre ouvert…

A. T.: Le théâtre entretient-il toujours une relation avec la vie normale ? Ou bien a‑t-il définitivement abandonné cette tâche au cinéma et à la télévision ?

A. S.: Seul le théâtre commercial entretient une relation avec la vie normale. Le théâtre commercial connaît une pleine prospérité en ce moment en Russie. Il est fait par une poignée d’acteurs célèbres qui transportent tout le décor dans trois valises. Et ils font beaucoup d’argent. C’est comme une compensation après presqu’un siècle de théâtre didactique obligatoire. Voilà une autre opposition : Vassiliev et le théâtre commercial.

Pour pouvoir travailler sur un grand projet, les metteurs en scène reconnus sont aujourd’hui obligés de partir récolter de l’argent en travaillant trois ou quatre mois à l’étranger. C’est très russe ça : adopter une attitude commerciale pour servir l’Art théâtral.

Propos recueillis par Georges Banu.