ALTERNATIVES THÉÂTRALES : Quelle a été votre première rencontre avec l’Est avant la chute du Mur ?

Torsten Mass : Pour répondre à cette question, il faut plonger un peu dans l’histoire allemande et notamment dans l’histoire du festival de Berlin qui célèbre cette années son cinquantième anniversaire. Au début l’histoire du festival est liée à celle de la guerre froide. Puis à la fin des années 60, avec l’arrivée au pouvoir du chancelier Willy Brandt, le Festival de Berlin a pris une nouvelle orientation : il devait incarner l’Ost Politik qui préconisait le changement par le rapprochement (Wandlung durch Annäherung). C’est à ce moment là que nous avons changé de statut pour devenir une société à responsabilité limitée (SARL). Nous dépendions auparavant du Sénat de Berlin, ce qui faisait que, souvent, les lettres envoyées à nos partenaires à l’Est n’étaient même pas ouvertes par leur destinataire. De 1968 à 1989, date de la chute du Mur, l’objectif du Festival de Berlin était de jouer le rôle de plaque tournante entre l’Est et l’Ouest. Nous choisissions chaque année une thématique très précise : le futurisme russe, par exemple. Nous avons fait beaucoup de voyages, qui nous ont permis de dessiner le portrait de la Géorgie, de Moscou, de Budapest ou de Prague et d’instaurer des échanges durables et fructueux avec tous ces pays. En novembre 1989, le monde change brusquement. Et certains hauts fonctionnaires du Ministère des finances ont cru que le Festival de Berlin était désormais inutile. Heureusement tous n’étaient pas de cet avis. Ce n’est pas parce que le mur tombait, que l’Est se trouvait tout d’un coup intégré ! Notre but était désormais de préserver l’identité culturelle de nos voisins de l’Est, d’empêcher qu’elle ne sombre aussi rapidement qu’avait sombré leur identité économique. Nous avons poursuivi notre travail, sans nous décourager, alors que les salles n’étaient plus qu’à moitié pleines. L’intérêt des habitants de Berlin ou celui des visiteurs pour l’Est a baissé tout d’un coup, d’une façon quasi inconsciente, parce qu’il était désormais facile et sans entrave d’aller dans ces pays : il suffisait de prendre sa voiture ! Pendant presque dix ans nous avons tâché de renouer les liens entre l’Est et l’Ouest, des liens qui étaient en train de s’effilocher. Il fallait agir avec patience et précaution. Aujourd’hui, dix ans après, l’unification devient une réalité. Berlin est aujourd’hui capitale, le nouveau centre européen d’une Europe considérablement plus vaste que celle qu’elle était il y a vingt ans. Nous voudrions être comme un échangeur qui relie Paris à Moscou, Moscou à Vilnius, Vilnius à Varsovie.

Parallèlement à ce travail, nous avons dû faire face au passage de relais entre générations. Les vieux directeurs que sont Stein, Peymann, ont passé leur vie à essayer de changer le monde et en ont oublié de transmettre leur savoir. Leurs assistants sont restés dans leur ombre. La génération des metteurs en scène qui ont aujourd’hui la quarantaine est en somme assez peu représentée. Il y a Marthaller et Castorf, mais c’est à peu près tout. On passe directement à la jeune génération défendue par Ostermeier ou Sasha Walz.

Nous avons voulu montrer quels étaient les tenants de cette jeune génération à l’Est dans l’édition 1999 du Festival de Berlin qui s’appelait « Next generation East » qui répondait à celle de 1998 où l’on avait vu des spectacles de jeunes Anglais, Irlandais et Américains. Je me suis plongé dans la thématique « Next generation East » en même temps que tous les partenaires de THEOREM et nous avons pu produire trois créations présentées au festival en septembre 1999.

A. T.: Comment vous apparaît le paysage théâtral de l’Est ?

T. M.: J’y vois deux tendances incarnées d’un côté par Oskaras Korsunovas, de l’autre Grzegorz Jarzyna. Grzegorz Jarzyna, jeune metteur en scène polonais, est profondément enraciné dans la tradition raffinée des textes du dix-neuvième siècle et du début du vingtième. Il monte Thomas Mann, ou Aleksander Fredo, alors qu’Oskaras Korsunovas réagit au quotidien : il interroge la situation sociale et politique ; il monte Koltès, Ravenhill ou Sarah Kane. Mais c’est P. S. DOSSIER O. K. que nous avons invité à Berlin. P.S., ce sont les initiales de Sigitas Parulskis, dramaturge lituanien, et O. K., celle d’Oskaras Korsunovas. Ils ont écrit la pièce ensemble. C’est un spectacle essentiel pour la Lituanie, car il montre la situation qui est la leur, en retravaillant le mythe d’Œdipe. Les jeunes tuent leur père, se libèrent du passé. C’est une très belle pièce qui travaille férocement les problèmes actuels de leur pays.

A. T.: Quelles ont été les conséquences de la chute du Mur sur la vie artistique ? Peut-on parler d’un éveil de la créativité ou au contraire d’une crise ?

T. M.: Disons, en simplifiant volontairement, que la créativité était bien plus grande avant. On connaît la formule : « La censure améliore le style. » Quand un artiste doit suggérer son message à travers les lignes, il lui faut travailler avec une grande subtilité, mettre en œuvre une plus grande inventivité. On a souvent entendu dire dans les premiers temps : « Les théâtres de l’Est ont pris une mauvaise direction. Ils essayent de copier l’Ouest ». Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’ils ont monté du théâtre de boulevard, par exemple. Mais ils n’avaient pas la formation qui les rendait capables de bien le faire. Alors les spectateurs sont venus une fois, ils se sont ennuyés et ne sont plus revenus. La crise était double. Les artistes ne savaient plus quoi offrir aux spectateurs, et l’économie de marché a entraîné l’augmentation du prix des places. Les spectateurs avaient le choix : aller au théâtre, ou bien économiser pour partir en Italie. Ils ont bien évidemment choisi la seconde solution. Les salles se sont vidées en ex-Allemagne de l’Est. Oskaras Korsunovas a tout de suite compris que le théâtre devait contribuer à définir l’identité du pays, en retravaillant son passé avec un regard et des outils contemporains, sans copier ce qui se faisait ailleurs, mais en adaptant les mythes universels.

A. T.: L’ouverture du marché a‑t-elle eu des conséquences néfastes sur le travail des artistes qui se sont mis à faire parfois, dit-on, des spectacles bons pour l’export ?

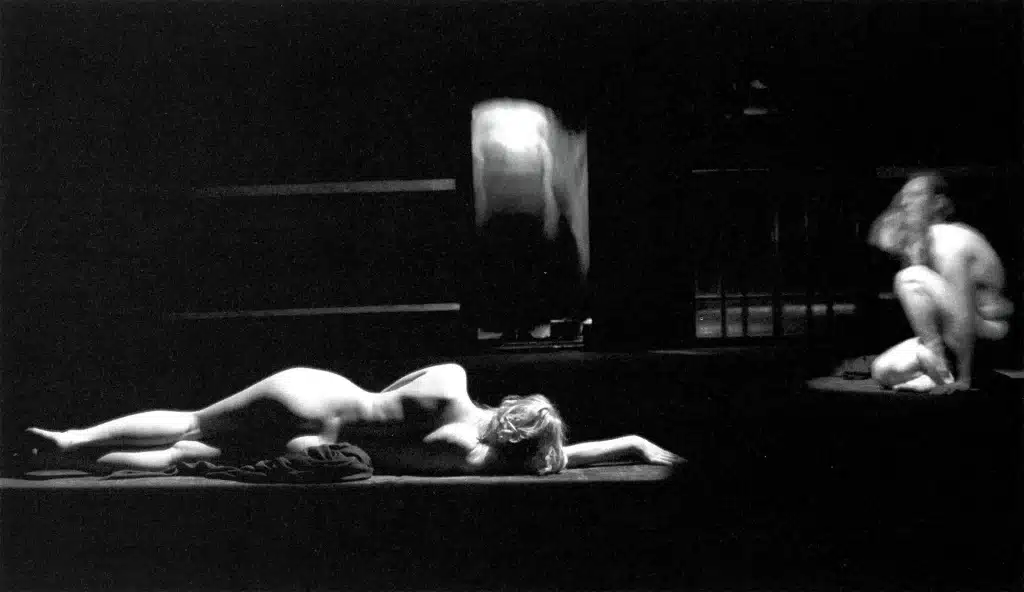

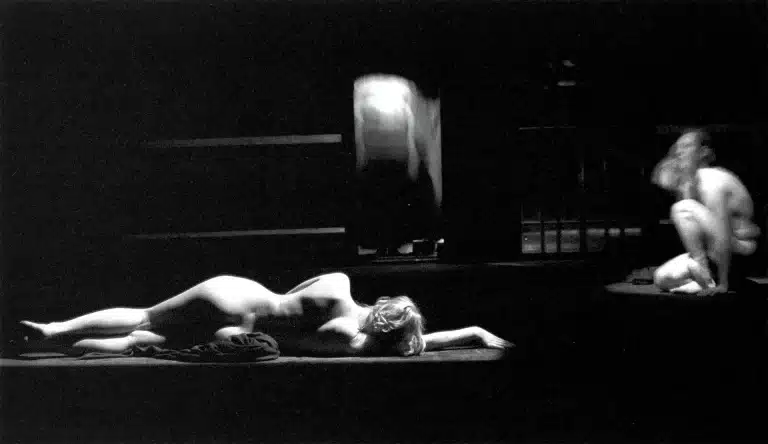

T. M.: De tels spectacles ne sont pas durables. Ils ont peut-être un certain succès lors de la création, mais ils s’épuisent vite. Les travaux qui comptent comme ceux de Lev Dodine ou de Vlad Mugur, sont profondément enracinés dans leur pays, créent une relation profonde entre les acteurs et les spectateurs et, en plus, apportent un univers artistique exceptionnel.

A. T.: Qu’est-ce qui vous déplaît dans Le théâtre des pays de l’Est ?

T. M.: Quand le spectacle est trop énigmatique et fonctionne alors comme un huis-clos où seuls les comédiens et le metteur en scène s’y retrouvent. Le théâtre doit accomplir une illumination. Il se fait pour le public et pas pour des initiés.

A. T.: Pouvez-vous percevoir des différences nationales, où seule se fait voir l’individualité des grands créateurs, indépendamment de leur pays d’origine ?

T. M.: Il y a évidemment des différences nationales essentielles. En Lituanie, par exemple, le communisme est venu s’appliquer plutôt superfciellement, c’était aussi un pays beaucoup plus riche culturellement parlant que les pays Balkan, par exemple, où faire du théâtre reste terriblement difficile.

A. T.: Dix ans après la chute du Mur, peut-on parler de déception ?

À part Dodine, y a‑t-il eu d’autres grandes révélations ?

T. M.: Nos hommes politiques ont commis une grande faute en libéralisant tout si vite. On se souvient de la phrase d’Helmut Kohl : « Dans quelques mois, on pourra voir partout des paysages florissants » … Naïveté ou perversité ? Si on avait dit dès le début que la constitution de la grande Europe prendrait du temps, le temps d’une génération pour le moins, personne n’aurait été déçu. On aurait au contraire davantage pris la mesure du gigantesque enrichissement culturel qui résulte de la chute du soviétisme.

Propos recueillis par Georges Banu et retranscrits par Julie Birmant.