Avertissement :

JE NE RACONTERAI ICI que l’itinéraire d’un seul metteur en scène. Marc Liebens, celui qui découvrit ce lieu et y installa le théâtre.

Prologue avec Müller :

1978. Marc Liebens monte Hamlet-Machine1. C’est une création mondiale, c’est aussi, pour l’Ensemble Théâtral Mobile, une expérience fondamentale et fondatrice. Ce texte répond à toutes nos questions « postbrechtiennes » sur la représentation et son insolite, le personnage et le sujet, la fable et l’intrigue, l’histoire et le mythe. Ce texte met tout cela en pièce(s) — dans les deux sens de l’expression — avec une précision de chirurgien et une jubilation d’écriture qui nous sidèrent et nous fascinent. Michel Dezoteux nous accueille dans son « Théâtre élémentaire », un entrepôt à Anderlecht, et là, Claude Lemaire nous invente un magnifique décor : sol de neige et cyclo de ciel, avec des télévisions incrustées et sur une longue bande blanche, plage ou page, Hamlet et Ophélie, interprètes et personnages s’inscrivent ou s’écrivent : jambages ou idéogrammes.

Rue de la Caserne :

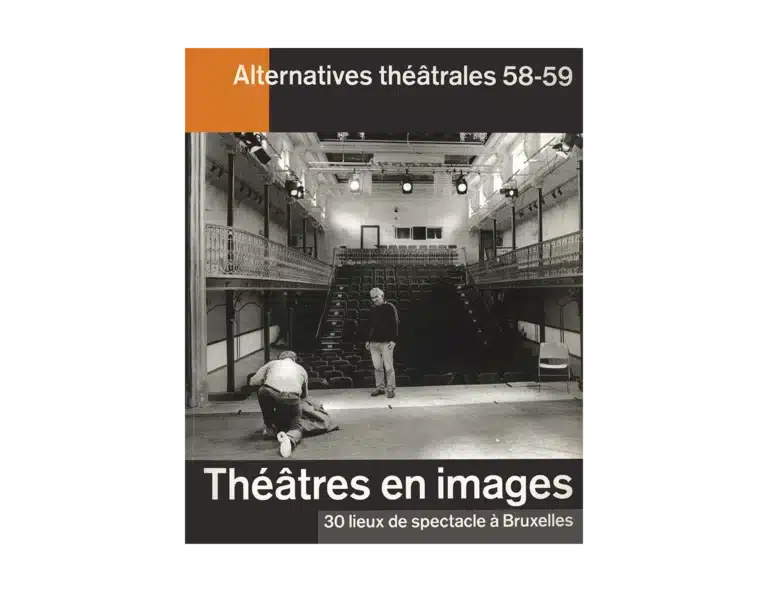

1980. Soit deux ans après, hasard ou nécessité (?), Marc Liebens cherche un théâtre. Non. Un lieu, un endroit, un local. L’entrepôt de Dezoteux ferait-il persistance rétinienne ? Nous visitons un bâtiment magnifique qui appartenait à un ancien marchand de vin. Cinq cent mètres carrés au sol. Au sous-sol : un labyrinthe de caves voûtées avec leurs alcôves où se lisent encore les noms des grands crus qu’elles abritaient ; au rez-dechaussée, le plafond à voussures repose sur une forêt d’élégantes colonnes en fonte ; plus haut, un double étage de magasins en forme de mezzanine a conservé ses grilles en fer forgé et ses balustrades, les colonnes, moins nombreuses, font clairières sous le balcon. Le tout dégage un charme fou. Notre parcours se parsème de « oh » et de « ah », assortis de toutes les onomatopées convenues de l’éblouissement mais la promenade se solde par un soupir : « C’est magnifique mais impossible ; le théâtre est un espace vide, il y a trop de colonnes. Dommage. »

Quelques jours après, cependant, nous signons un bail avec l’adorable propriétaire héritière du marchand de vin. « Impossible et magnifique », c’est français, il suffit de penser : « Après tout, pourquoi pas ? » Un metteur en scène cherche un lieu pour le théâtre et trouve un entrepôt de vin. La grâce de Dionysos est sur nous ! Nous la respecterons : nous ne détruirons pas l’entrepôt pour en faire un théâtre, c’est-à-dire une salle insignifiante à force d’être dans l’évidence toujours la même et une scène capable d’accueillir des décors. Non. H.M. (HamletMachine ou Heiner Müller ou les deux) nous a appris la mise en pièce(s) — dans les deux sens du terme— d’un certain nombre d’ingrédients du théâtre, nous continuerons cette investigation, et finalement, il s’avérera qu’à chaque fois, ce sera mis en pièce, mis en scène, au même titre que l’acteur, sera, pour chaque production, le spectateur. Au fur et à mesure des spectacles, nous inventerons à chaque fois un rapport salle-scène différent ; à l’intérieur de l’entrepôt, nous installerons des théâtres successifs, amovibles, donc… mobiles.

Ce ne fut pas une volonté délibérée au départ, mais outre que nous n’avions pas les moyens de « faire » de cet entrepôt un théâtre, nous ne le voulions pas. Marc Liebens avait sans doute choisi ce lieu parce qu’il était impossible, il entendait bien le faire fonctionner pratiquement tel quel, jouer de son charme, et utiliser sa configuration.

C’est avec Les BONS OFFICES de Pierre Mertens2 que nous l’inaugurons. L’adaptation casse le côté épique du roman qu’elle resserre dans une grande remémoration ; l’action, c’est l’anamnèse. Le théâtre ne nous montrera pas le monde où s’agite Paul Sanchotte, mais Paul Sanchotte en train de le parler, le monde où il s’agite. Le théâtre ne sera pas image objective, mais discours subjectif. Paul Sanchotte est seul, dans le désert, il va probablement mourir (c’est la fin du roman), il ne lui reste que la parole et la réminiscence. En imagination, il convoque les trois femmes qui ont compté pour lui et confrontent avec les siennes leurs conceptions du monde et de l’histoire. Dans le programme, j’avais écrit : « Il a perdu l’Histoire, restent les femmes ». De parler, il se reconstruit.

Le théâtre ne pouvait pas représenter le monde, ni raconter l’Histoire, car dans Les BONS OFFICES, le monde comme l’Histoire sont pour Sanchotte les objets du désir, inatteignables et « inatteints », si je puis dire ; ce n’est que de parler qu’il en rejoindra une image et encore, une image de lui-même, je crois. Que représenter, donc ? Comment désigner ce vide, cette absence ? La scène est un endroit fait pour montrer, nous, nous voulons montrer qu’on montre, il ne faut pas de scène.

Par ailleurs, ce plaisir que nous avions eu lors de notre première visite, Marc Liebens voulait que le spectateur le partage, il n’était pas question, évidement, de dénaturer ce lieu, de le pendrillonner, de cacher cette architecture.

Je me souviens, pendant que je planchais pour terminer l’adaptation, Marc Liebens et ses comédiens, avec un premier jet du texte se promenaient à tous les étages, attendant sans doute — ou essayant de provoquer — la grâce de Dionysos, celle qui dit : « Là, ce sera bien ».

Un jour, ils montent tout en haut, au dernier étage de la mezzanine, au niveau du balcon et l’idée me vient : que ces balustrades restent des balustrades, que ce balcon devienne aire de jeu : on mettra un plancher un peu endessous du niveau de leur sol, les acteurs seront comme dans un grand trou (mais le théâtre, à l’origine, n’est-il pas un gigantesque trou creusé dans la roche d’Épidaure ou de Ségeste ?) et comme des figures ou des mannequins, les acteurs on les montrera, mais au travers d’une vitrine. Les spectateurs, comme des badauds installés, seront assis en face de cette vitrine, sur des gradins dont le premier rang sera proche, proche presqu’à toucher le plexi lequel fera barrière, barrage, barre de la représentation, infran¬chissable et protectrice ; comme s’il y avait une salle comme s’il y avait une scène, comme si, même, il y avait une rampe.

Construction d’un plancher donc, ou plutôt d’un sol, que l’on recouvre d’une moquette sable et d’une grande cage en plexiglas. La transparence est assurée, la vision aussi, reste l’audition : on leur mettra des micros HF et les diffuseurs, dans ce qui deviendra « la salle » pour la circonstance, seront placés très proches des spectateurs. Inutile de porter la voix : pour les acteurs, le jeu sera chuchotement sans cris. En outre, d’être ainsi relayée par une machine, et de ne pas venir du corps des gens qui est quand même son lieu naturel, la parole était mise en scène. Montrer qu’on montre, manifester qu’on parle…

Plus tard, des spectateurs parlèrent de l’invention de Morel, car dans cet espace éclairé au néon, (au néant ?), les personnages n’avaient pas d’ombre, ils étaient comme des morts qui reviennent et revivent et revivent, qui hanteraient non pas l’Histoire mais son double, non le monde mais son fantôme, son double encore… le théâtre peut-être ? Belle idée !

Autre spectacle, autre théâtre. Transformer la scène en vitrine, c’est encore conserver la salle… la salle, c’est ainsi que l’on nomme le salon dans certaines régions de France, le lieu de la réception, le lieu de la convivialité, le lieu de l’échange. Oui de Thomas Bernhard3 s’est monté dans un salon. Pas un décor de salon mis en scène, pas une représentation de salon, non un salon, un vrai salon, très grand, un peu trop grand peut-être pour être vraiment vrai, mais un salon quand même.

Sous le plancher des Bons OFFICES, au premier étage donc du bâtiment, là où les colonnes faisaient clairière, sur tout le périmètre, Marc Liebens a fait disposer un rang de sièges : des canapés et des fauteuils. Une soixan¬taine de personnes pouvait s’y installer à l’aise, très confortablement, comme on est confortable chez soi. Derrière les fauteuils, à hauteur des dossiers, des chandeliers sur pied, avec des bougies.

Le public attendait dans le foyer attenant ; au moment de commencer, nous l’invitions à se rendre dans ce qu’il faut quand même appeler la salle de spectacle, un rideau (!) de velours noir (!) se soulevait, et les gens passaient de l’autre côté, comme de l’autre côté du miroir… enfin presque ! N’empêche, c’est sans doute ainsi que la plupart des gens le ressentait si l’on en juge par une question récurrente : « Où se met-on ? » C’est ce qu’ils demandaient souvent à celui ou à celle qui servait à la fois d’hôte et d’ouvreuse.

De fait, dans l’éclairage et tels qu’ils étaient disposés, les canapés faisaient accessoires de théâtre bien plus que sièges pour spectateurs. Comme si on entrait dans le lieu secret de l’acteur, certaines personnes déjà baissaient la voix, d’autres ou les mêmes marchaient sur la pointe des pieds. Il fallait le temps de comprendre que ces fauteuils n’étaient pas là pour être regardés mais pour être investis, que l’acteur en ce lieu n’avait qu’une seule place réservée, au même titre que les spectateurs devenus partenaires, choeur muet ou destinataire nécessaire (comme toujours au théâtre) et mis en scène comme tels.

D’autant plus mis en scène que, au cours de son long monologue, le comédien — le narrateur, comme nous l’avions appelé puisque son action était sa parole — allumait tour à tour chaque bougie de chaque chandelier, produisant luimême l’éclairage des fauteuils et des canapés, donc, des spectateurs installés ; entrant dans la lumière, chacun devenait partenaire pour l’acteur, comme un chœur qui ne serait là que pour écouter — mettre en scène l’écoute au théâtre ! — et devenait aussi personnage/figurant pour ceux qui étaient assis en face… Les spectateurs repre¬naient en quelque sorte ou plutôt en abyme, la position de la Persane dont il était question dans le texte et grâce à l’écoute de qui, le personnage de Bernhard nous disait avoir pu survivre à sa dépression.

Au centre, un très beau billard finissait par entrer lui aussi dans la lumière, surmonté d’un grand lustre à bougies comme un lustre d’opéra ; mais l’acteur était là pour jouer à parler, pas au billard ! L’accessoire de théâtre était aussi accessoire au théâtre !