Au sol : comme un tapis blanc, virginal, immaculé, parfaitement uni et lisse.

La page blanche de Mallarmé peut-être, comme inquiétant horizon d’attente de l’artiste – danseuse, chorégraphe, performeuse, Ayelen Parolin en personne – qui se tient en lisière de cette aire, le long des murs courbes de l’abside de la Chapelle des Brigittines.

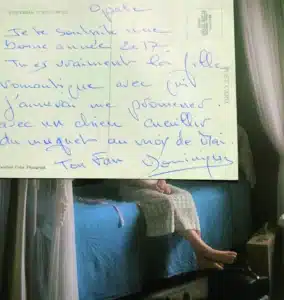

Page blanche

Et puis la voilà qui, transgressive, investit cette page. Chacun de ses mouvements laisse au sol une trace graphique. On pourrait croire un instant que l’artiste s’est équipée de réservoirs d’encre noire, d’encre de Chine, dissimulés dans les jambes et les manches de son costume, et que les extrémités de son corps, pieds et mains, telle une plume ou la pointe d’un stylo, se sont donné pour mission de dessiner au sol une estampe abstraite ou d’écrire un message dans l’idiolecte d’idéogrammes inconnus. On pense aussi au travail de gravure de la plume sur les sillons noir sur blanc de la carte à gratter, ces cousins plus légers de la gouge et du linoléum.

On découvrira plus tard que le seul mouvement, voire le seul effleurement du sol sont à l’origine de cette action graphique performative. Car c’est un nappage de poudre de craie blanche épandue sur le tapis de caoutchouc noir du plateau qui provoque cette illusion d’esquisse ou d’écriture. Et selon un principe de dérèglement chaotique qu’affectionne particulièrement la chorégraphe dans l’évolution dramaturgique de ses spectacles, la belle page blanche ne cessera de se dégrader au fil de la performance, nous offrant au final une image de souillure et de dévastation où traces noires et blanches s’indistingueront dans une grisaille de plus en plus confuse.

Corps grotesque

Ce qu’il y a aussi d’étrange dans ce stylet vivant, aux mouvements en apparence automatiques et incontrôlés, c’est son extravagant costume, cet accoutrement lui-même tout blanc, tout en rembourrage de fausses hanches, faux cul, faux ventre, faux seins, aux formes féminines plus que généreuses, hymne à l’excroissance et à l’embonpoint, à l’instar de ces divinités archaïques tutélaires, exaltant d’un même mouvement la fertilité, la fécondité, l’abondance de la nature et la maternité, telle l’Artémis – dite aussi Vénus – d’Ephèse et ses multiples déclinaisons antiques.

Comme la danseuse avait eu l’idée de compléter ce costume par une grossière perruque de laine noire qui pouvait évoquer la tignasse crépue d’une Africaine, de jeunes esprits chagrins, obsédés par les questions de racisme et de sexisme, furent parfois prompts, en écho à l’affaire des Suppliantes de La Sorbonne, à voir dans les formes féminines amplifiées du rembourrage une référence à la Vénus hottentote et dans la perruque de carnaval, une nouvelle expression du « black face »… J’avais préféré quant à moi déceler dans la grâce du mouvement et dans l’inquiétante étrangeté de ce corps bouffon, bossu, ventru, au visage enfariné, une allusion lointaine aux Pulcinellas aériens et grotesques de Tiepolo. Marie Baudet, dans La Libre Belgique du 28 février 2019 m’emboitait le pas en y lisant quant à elle une possible citation du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero et de ses modèles XXL. On pourrait aussi penser, la couleur en moins, à Niki de Saint Phalle et à ses « nanas », autres amazones joyeuses de la rondeur et de la maternité.

Déglingue

Le troisième étonnement provient, comme ç’avait été déjà le cas avec le spectacle Hérétiques, de la présence à jardin d’un piano droit des plus simple, dompté, dressé, malmené, rudoyé mais aussi tutoyé, caressé, bichonné par l’inimitable Léa Petra dont l’androgyne ambiguïté, toute en tendresse et brutalité, dialogue harmonieusement avec le tracé saccadé, syncopé de notre Vénus primitive en son délirant sabbat. Ce qui nous trouble plus encore, c’est la dialectique à l’œuvre entre les sons tantôt improbables ou inouïs, tantôt très mélodiques rendus par l’instrument, et les gestes et mouvements parfois intempestifs du corps de la danseuse. Éternelle énigme de l’œuf et de la poule. Qui est à l’origine du processus créatif ? Les sonorités musicales, qui stimuleraient le corps et le mouvement ?

Ou les impulsions gestuelles et dansées, qui commanderaient à « l’accompagnatrice » ? Les deux, mon colonel. Voilà pourquoi je parle de dialectique : une tension, une double écoute, un double jeu de stimuli et de réponses président aux principes de cette création. C’est ensemble que la danseuse et la pianiste vont nous entraîner dans leur folie dévastatrice. Tandis qu’Ayelen, telle un crustacé qui mue, se délestera de sa perruque et de sa carapace de mousse et de tissu pour se livrer à nous, quasi effeuillée, en simple bikini, comme les gymnastes romaines des mosaïques de Piazza Armerina, sa partenaire Lea se livrera à une entreprise de déglingage du piano, extrayant et balançant avec un bel humour pince sans rire les planches et autres bouts de bois flottants dépassant de l’instrument. L’image finale nous proposera une ultime tension, comme apaisée, entre les deux pôles de la représentation : la danseuse, au sol, sur le dos, au pied du piano, arc-boutant ses jambes en diagonale contre les montants de l’instrument, soulignant ainsi l’énergie que trouve le mouvement, même lorsqu’il paraît immobile, à opposer les forces de la verticalité – le piano droit, le dos cambré de la pianiste… – et de l’horizontalité : le dos de la danseuse étendu sur le plateau dévasté, souillé, maculé de poudre de craie.

Créé à la Chapelle des Brigittines, Bruxelles du 26 février au 2 mars 2019