Il s’agit ici de scénographie et plus précisément d’expériences scéniques au Théâtre National de Strasbourg. Pour mémoire : Baal, Un week-end à Yaïck, Kafka — Théâtre complet, et maintenant, Ils allaient obscurs sous la nuit solitaire.

On peut se demander d’abord quel sens il peut y avoir à parler de scénographie (ou plus simplement, de décors) à propos de spectacles qui ont, entre autres, complètement brouillé les cloisonnements traditionnels du théâtre, ces métiers bien précis et distincts qui nous permettaient de dire à la sortie du théâtre : « La mise en scène était très rigoureuse, le jeu des acteurs moyen, les décors très beaux, le texte drôle, le premier acte moins bien que le deuxième », etc.,etc.

Ces catégories n’ont plus tellement de sens en parlant de nos spectacles ou, du moins, ne représentent pas le meilleur moyen de les aborder. Ce décloisonnement n’est pas une volonté a priori ; c’est tout simplement une des conséquences d’un certain type de travail, un travail qui ne cherche pas à donner à voir comme c’est généralement le cas au théâtre.

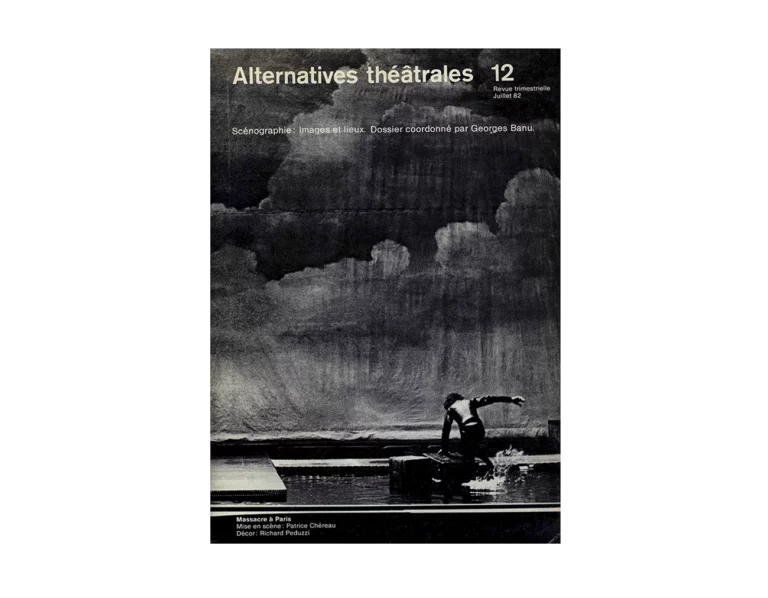

Dans ce cas, que fait le décorateur, celui qui doit, justement, donnerà voir, celui qui doit créer cette image, à la fois transparente et opaque, qu’est un décor ? La réponse se trouve en partant d’un lieu qui ne soit pas un plateau de théâtre. Un lieu,tel que je l’entends, est un endroit limité dans l’espace, traversé par !‘Histoire, et ayant le poids et la matérialité des choses qui ont une fonction bien précise dans l’activité humaine. Un lieu est incapable de mentir : il a toujours un nom et il est toujours témoin de son histoire. Un lieu n’est pas une image et il ne se laisse pas transformer en images • bien au contraire, il se dressera toujours en opposition à elles. Un lieu est une chose· et, si l’on accepte l’immense différence qu’il y a entre les images et les choses, on peut aisément comprendre que le travail d’un décorateur dans un lieu est de faire des choses et non des images. Faire des choses dans quel but ? Très simplement dit, dans le but de créer un monstre, non pas au sens banal et moralisateur du mot, mais un monstre au sens d’un être qui vit et qui souffre de et par la coexistence prodigieuse et voulue d’éléments apparemment étrangers entre eux.

Le lieu fournit dans cette équation un certain nombre d’éléments qui lui sont propres et qui ne sont nullement étrangers entre eux. Les composants du spectacle, c’est-à-dire, le récit, la situation, la mise en scène, les comédiens, les décors, le public et le rapport d’intelligence qu’ils ont entre eux, c’est-à-dire, la dramaturgie, fournissent les autres éléments qui vont entrer, le temps du spectacle, en coexistence avec le lieu. Contrairement à Frankenstein, ce mélange ne vivra pas grâce à une décharge électrique venue d’une compréhension scientifique quelconque. Notre monstre vivra si tous ces éléments réunis établissent entre eux des rapports de dépendance mutuels, contradic toires et évidents. Comment et selon quelles recettes ces rapports s’établissent-ils ? Là, la question déborde si largement le sujet limité desdécorsque je ne peux y répondre. Je peux, par contre, donner un exemple, qui par sa simplicité {et ses limites), est facile à analyser.