Alternative théâtrale : Avant de parler de ton récent spectacle MONNAIE DE SINGES, peut-être pourrais-tu revenir sur ton parcours.

Comment as-tu découvert le masque ?

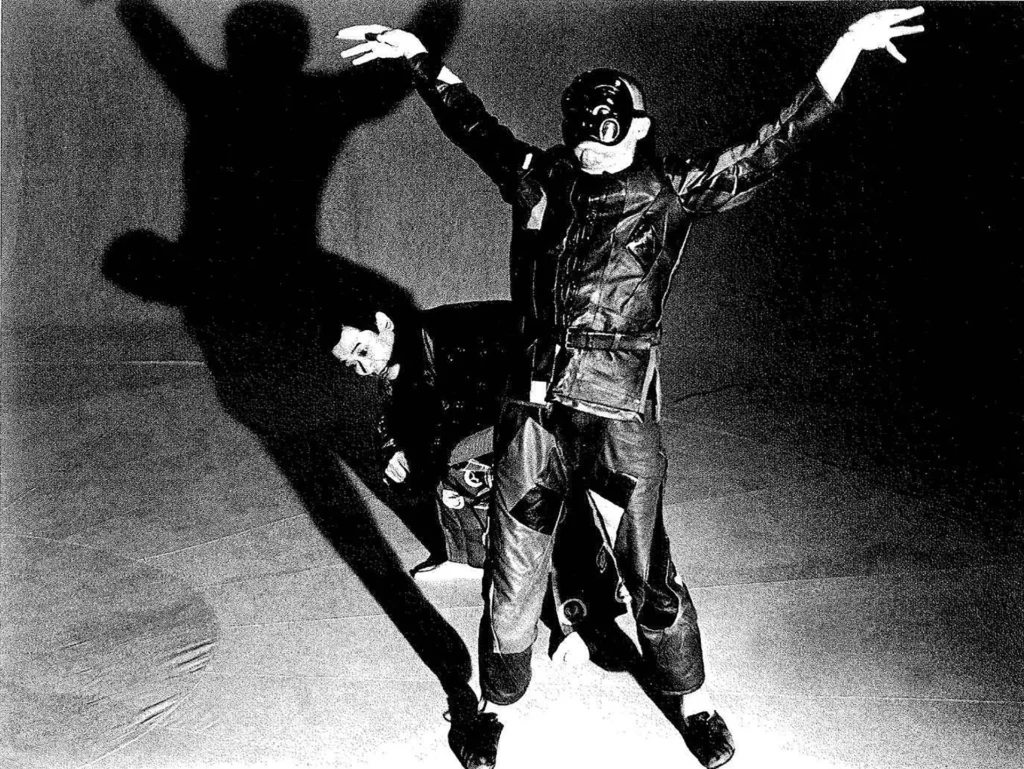

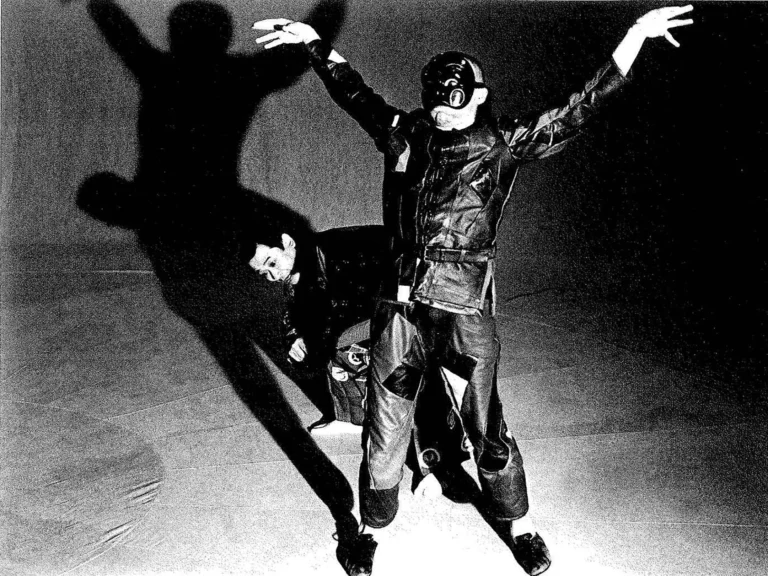

Didier Galas : Mon parcours est simple : j’ai commencé à faire du théâtre au Conservatoire de Marseille dans la classe qui se donnait au théâtre de la Criée. J’ai ensuite fait le Conservatoire de Paris. En somme, la filière classique où l’enseignement est fondé surtout sur la vénération du texte et où le travail du corps est souvent négligé. À mon époque en tout cas, l’enseignement du Conserva- toire donnait la priorité à la manière de phraser un texte. Le corps, on n’en parlait pas ou très peu. J’ai pourtant eu la chance d’y rencontrer Mario Gonzales qui donnait des cours de jeu masqué. Dans le cours de Mario Gonzales, bien au contraire, j’ai découvert un outil formidable, capable d’insuffler au jeu de l’acteur une époustouflante liberté. Quand je mets un masque, je deviens ce masque. Dès que je mets le masque d’Arlequin, je deviens Arlequin. Le masque a la vertu d’affirmer cette évidence : celui qui est sur scène, du moment qu’il est sur scène, devient quelqu’un d’autre, un monstre. Le masque dépsychologise, mais aussi il donne une dimension cérémonielle au théâtre. Travailler le masque permet de creuser cette simplicité et d’augmenter la force qu’elle dégage.

A. T. : N’est-ce pas un moyen pour l’acteur de se protéger, de ne pas s’exposer ?

D. G. : C’est vrai que l’anonymat que l’on préserve, derrière le masque, est agréable ; il fût même parfois salutaire pour certains acteurs italiens de la fin du seizième siècle. Mais je crois que c’est surtout la relation qu’il crée entre le spectateur, l’acteur et le personnage qui est importante. C’est parce qu’il faut que le spectateur croit au personnage afin que le théâtre opère que l’acteur doit y croire lui aussi. Ça ramène à cette dimension enfantine de la convention consentie et aussi à celle – toute aussi enfantine – du déguisement qui transforme, qui nous fait d’un coup être quelqu’un d’autre.