DANS SES PERFORMANCES des années 1979 – 1982 1, Jan Fabre se lance dans la transmutation des « petites énergies gaspillées 2 » : il brûle les billets de banque qu’il collecte parmi les spectateurs lors de « Money performance » (Anvers, 1979); dans ILAD OF THE BIC-ART (Amsterdam, 1980, « Ilad » anagramme de Dali), il accroche au mur de la galerie De Appel des reproductions d’œuvres des grands maîtres de la peinture avant d’écrire « TH(A)INK » avec des stylos Bic sur des feuilles blanches ; lors de la performance / conférence SEA-SALT OF THE fiELDS (Milwaukee, 1980) en hommage au « marchand du sel » Marcel Duchamp, il trace le mot « ART » sur les cristaux dispersés d’un sac de sel posé au centre de son territoire pour en répandre ensuite sur les spectateurs.

En élaborant une forme extrêmement précise qui s’appuie sur une économie de moyens étonnante et une manipulation de l’espace rigoureuse, Fabre assume le microcosme de son univers comme allégorie du macrocosme. Dans le sillage de l’art conceptuel, il s’interroge sur le statut de l’artiste, la valeur d’une œuvre d’art, l’originalité et la pérennité de l’acte créatif. Ses outils de « fabrication » constituent une typologie restreinte destinée à servir de fil conducteur pour son univers plastique et scénique. Ce sont des ustensiles de son laboratoire : des ciseaux, du papier, de l’encre – dans leur quasi totalité, des produits industriels, non-organiques, pauvres.

À mi-chemin entre les ready-mades de Marcel Duchamp, « objets manufacturés promus à la dignité d’objets d’art par le choix de l’artiste » (André Breton), et les objets-symboles de Joseph Beuys qui donnent forme à sa théorie pour une sculpture sociale, Fabre choisit de radicaliser son concept d’art en tant que processus subversif du littéral. La vraie « mer de sel » qu’il dessine sur le sol dans SEA-SALT OF THE fiELDS est emblématique de cette direction. Fabre insiste sur une sorte de « nominalisme pictural » qui se brouille en même temps par la ritualité de ses gestes. Tel un « étrange familier », revient dans notre quotidien l’homo faber, cette vieille rêverie de la pensée occidentale pour un homme capable de toucher au sacré à travers la conquête de la matière.

Parallèlement, Fabre établit un passage entre le visuel et le verbal, entre le visible et le lisible. Dans ce même processus quasi-artisanal, il étend le champ du dessin à celui de l’écriture. Il esquisse des mots sur le sol, un miroir, des feuilles blanches. Il écrit avec de la mousse à raser, avec un stylo Bic, avec des billets de banque en jouant sur toutes les relations possibles entre le son, le sens et l’écriture. Les mots-objets qui signent les premières performances de Fabre restent fidèles à la « vérité plastique au même titre qu’un trait » évoquée par Duchamp. On retrouve les énoncés des conceptualistes revendiquant la restructuration des mécanismes de la production et de la perception d’une œuvre d’art à travers la redistribution de l’information. C’est un appel immédiat à la communication qui reste pourtant plus du côté du mystique que du rationnel.

Dans tous les cas, on habite le territoire de cette « inquiétante familiarité » que Fabre met en place dès le début de son parcours artistique. L’altérité, comme le précise Michel de Certeau, se cache en deçà des limites, à l’intérieur des frontières 3. La transmutation s’opère dans l’ambiguïté du concret, et c’est dans la transgression de ce réalisme absolu qu’on aboutit au refus de la représentation. L’action surgit comme le résultat d’une nécessité intérieure, d’une immédiateté qui cherche à être communiquée dans l’urgence. En écho aux alchimistes optant pour « la Vie complexe et dramatique de la matière » afin de transcender l’objet et maîtriser l’éternité 4, Fabre s’invite ainsi dans la longue histoire du spiritualisme dans l’art du XXe siècle qui substitue à la sacralisation du quotidien l’expérience alchimique en dehors de tout système religieux.

Par le principe des analogies, les matériaux des installations conceptuelles de Fabre préservent leur ambiguïté en stimulant des actions détournées. Le sol se transforme en plan de travail. On rencontre ici les origines de l’œuvre sculpturale de Fabre qui oscille entre l’irréversibilité de la gravité et l’ivresse du vol. Les performances / installations de la fin des années 1970, uniques dans la plupart des cas, se préparent principalement sur un sol qu’il salit et nettoie soigneusement afin de pouvoir le resalir. Ce processus révèle la quasi-obsession de Fabre d’abolir toute trace d’action afin de légitimer un incessant recommencement – une pratique clé pour ses visions scéniques.

À l’horizontalité du sol, Fabre oppose la verticalité de son corps. Axe principal de toute orientation spatiale, il est utilisé comme « objet » vivant et ouvert à toute transgression. Dans SEA-SALT OF THE fiELDS, Fabre fait du sac de sel un socle et de lui-même une œuvre d’art ; dans THE READY ( MAKE) OF THE PERFORMANCE MONEY (Anvers, 1980), il apparaît en oiseau recouvert de billets de banque, tandis que dans ILAD OF THE BIC-ART il pose nu contre le mur de la galerie parmi les reproductions des chefs‑d’œuvres qu’il a accrochés. Fabre construit un espace plus topologique que topique d’après la différence établie par Michel de Certeau, autrement dit un espace nomade fait de mouvements qui ne s’articulent pas autour des données du lieu, mais autour des affinités entre les gestes et les matériaux.

La pierre angulaire de toutes ses performances est la dimension du temps. Un temps discipliné grâce à un travail minutieux sur le rythme, parfois découpé par des sessions numérotées (AFTER ART, Milwaukee, 1980), parfois piégé dans des jeux de hasard duchampiens (ART AS GAMBLE, GAMBLE AS AN ART, New York, 1981).

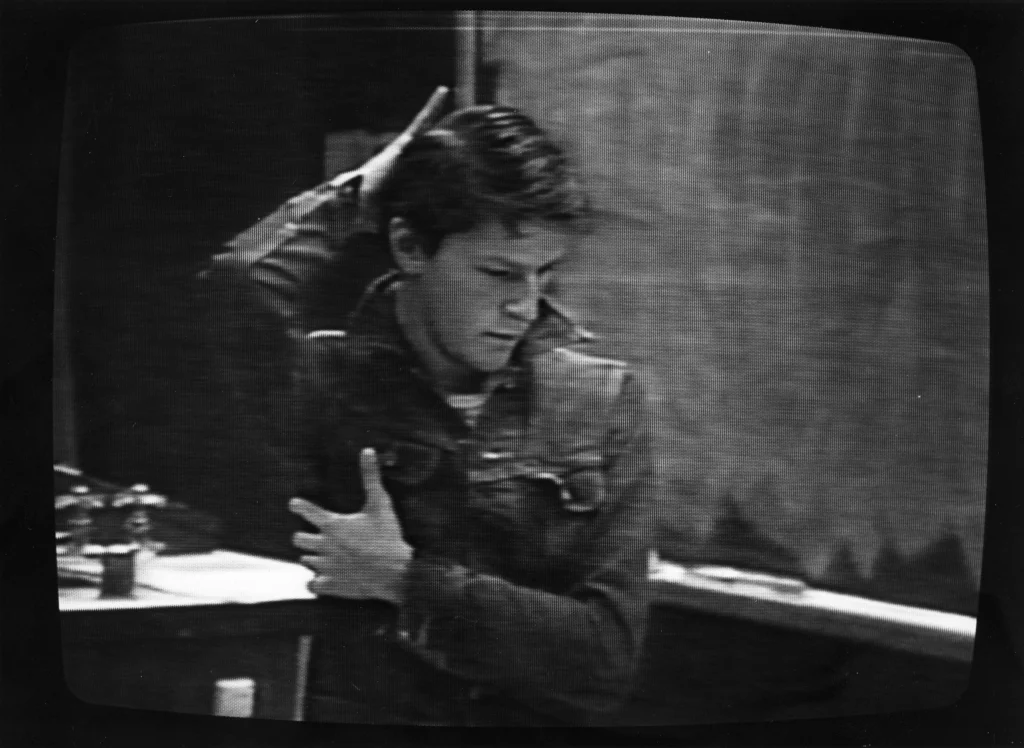

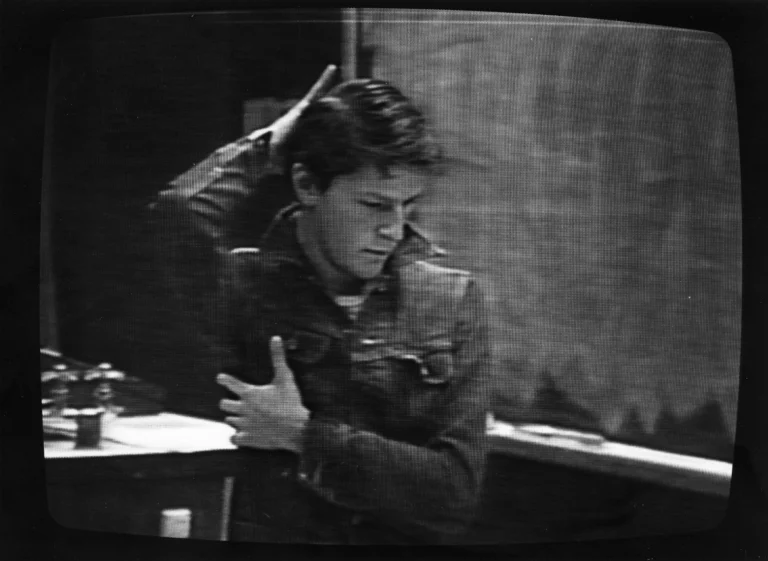

Un temps profane de l’«ici et maintenant », qui obéit à la régularité des horloges, superposé à un temps de l’«ailleurs », surgi d’un rituel oublié, un temps dense et inquiétant qui trouble les apparences. Le BIC-ART ROOM (Leyde, 1981) est une œuvre emblématique de ce redoublement du temps. Pendant 72 heures, l’artiste s’enferme dans un espace clos et neutre, qui garde des choses leur aspect fantasmatique, un espace de « sensibilité blanche » (à l’instar d’Yves Klein), que Fabre s’approprie en en faisant son laboratoire. Tel un corps-machine, il dessine sur tout : les murs, le lit, les vêtements, le sol, lui-même. Le corps et l’espace deviennent alors la « partition du temps» ; « une sorte d’enregistrement physique et mental du temps 5 ». Un temps redoublé, dans et hors du temps réel. On fait ainsi l’expérience d’un autre type de processus créatif littéral : l’artiste devient œuvre.

La chambre blanche de BIC-ART résonne du silence audible de L’HEURE BLEUE dans laquelle Fabre se plonge quelques années plus tard, quand il voile des surfaces à l’encre de stylos Bic. En dépit d’une présence restreinte du langage comme dans ILADOF THE BIC-ART pendant laquelle il jette le mot « arts » (« médecin » en néerlandais) aux spectateurs, le corpus des premières performances de Jan Fabre est modelé par du silence.

Dans le même processus de dédoublement de l’espace et du temps, Fabre introduit dans AFTER ART la dimension spectrale à travers son emblème par excellence, le miroir. Bien que censé confronter le sujet à sa propre image, le miroir réfléchit le fantastique autant que le réel puisqu’il génère des doubles altérés.

Fabre radicalise cet « espace autre » du miroir que Michel Foucault prend comme modèle spatial de l’hétérotopie. Par un geste rituel devant le miroir, il modèle son visage avec de la mousse à raser pour s’approprier l’alter ego de Marcel Duchamp dans la ROULETTE DE MONTE CARLO – quand celui-ci crut éliminer le hasard et forcer « la roulette à devenir un jeu d’échecs ». La figure méphistophélique duchampienne va hanter les performances de Jan Fabre jusqu’à sa rencontre récente avec Marina Abramovic au Palais de Tokyo. Nous frôlons ce texte apocryphe que Marcel Duchamp signe en 1934 du nom de Rose Sélavy, son alter ego féminin 6 : « Le miroir les regarde. Ils se recueillent. Soigneusement, comme s’ils nouaient leur cravate, ils composent leurs traits. Insolents, sérieux et conscients de leur apparence, ils se retournent pour affronter le monde ».

- Pendant cette période, Fabre réalise une vingtaine de performances. Ce corpus est précédé par les neuf actions des années 1976 – 1978. (Voir Curtis L. Carter, « Beyond performance ; re Jan Fabre » dans JAN FABRE. TEXTS ON HIS THEATREWORK, éd. Sigrid Bousset, Brussels, Kaaitheater, 1993, p. 13 – 26) ↩︎

- Marcel Duchamp, « Transformateur…» dans DUCHAMP DU SIGNE, Paris, Flammarion, 1994, p. 272 ; première publication dans André Breton, ANTHOLOGIE DE L’HUMOUR NOIR, Paris, Sagittaire, 1940, p. 225. ↩︎

- L’INVENTION DU QUOTIDIEN, 1, ARTS DEFAIRE, Paris, Gallimard,1990, p. 188 – 189. ↩︎

- Mircea Eliade, FORGERONS ETALCHIMISTES, Paris, Flammarion, 1977,p.128. ↩︎

- Jan Fabre, propos recueillis par l’auteur, Anvers, 18 mars 2005. ↩︎

- Voir « Les hommes au miroir » dans DU CHAMP DU SIGNE, op.cit., p. 270 – 271. ↩︎