Alternatives Théâtrales : Dans vos spectacles, vous utilisez à la fois des marionnettes et des comédiens. Comment et pourquoi avez-vous choisi de recourir à la marionnette ?

Ézéchiel Garcia-Romeu : J’ai commencé par la marionnette et je l’ai toujours utilisée. Pour moi, c’est une nature, comme on est gros ou maigre, petit, blond… Je ne me suis jamais trop posé la question. J’aimais ça avant tout et j’avais envie de le pratiquer en tant qu’art.

Je trouve que c’est aussi un moyen d’expression dramatique qui peut être compris par un public très large, en dehors du langage écrit. C’est pour moi un médiateur pour aller vers ce que je veux exprimer de plus profond. Je le fais naturellement avec la marionnette.

A. T. : Vous considérez-vous comme un marionnettiste ?

É. G.-R. : Je n’aime pas le terme marionnette parce qu’il y a une connotation derrière ce mot. On considère ce genre comme l’enfant pauvre du théâtre. Je ne me sens pas non plus appartenir à une catégorie, ni de marionnettiste, ni de metteur en scène. J’espère en tout cas en faisant mon travail le faire le mieux possible et quand je le fais, je pense au théâtre avec un grand T.

Je ne pense pas à la marionnette. Elle vient naturellement, elle est nécessaire pour que je me sente bien dans mes spectacles.

A. T. : Qu’est-ce que les marionnettes apportent précisément à vos spectacles ? Qu’est-ce qu’elles expriment de plus que les comédiens ?

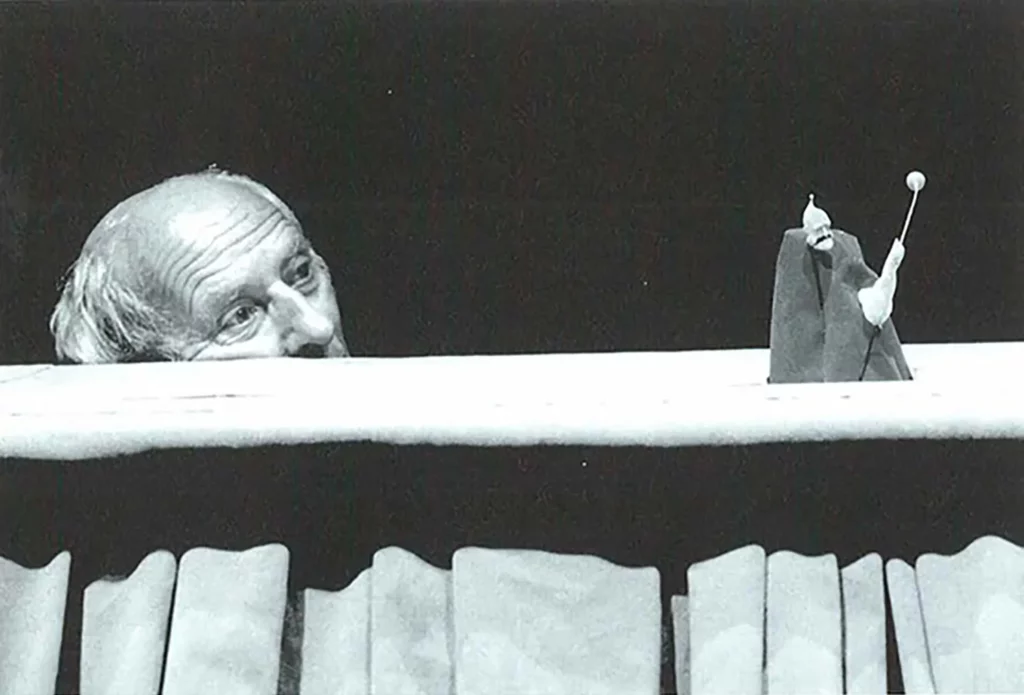

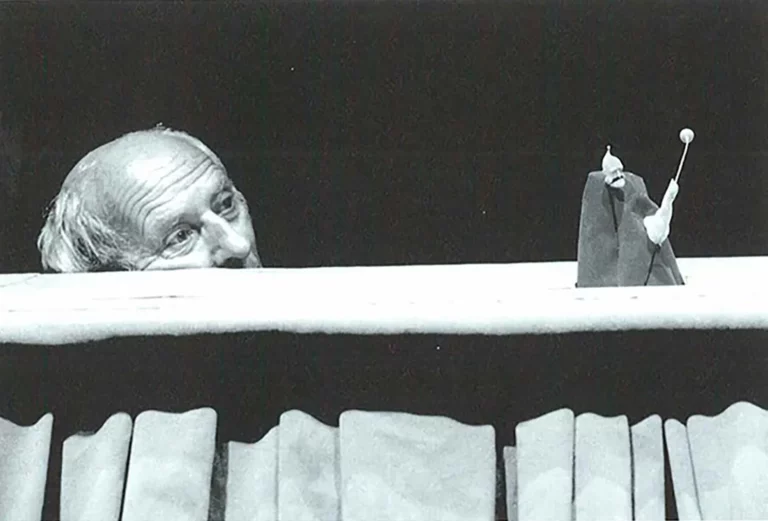

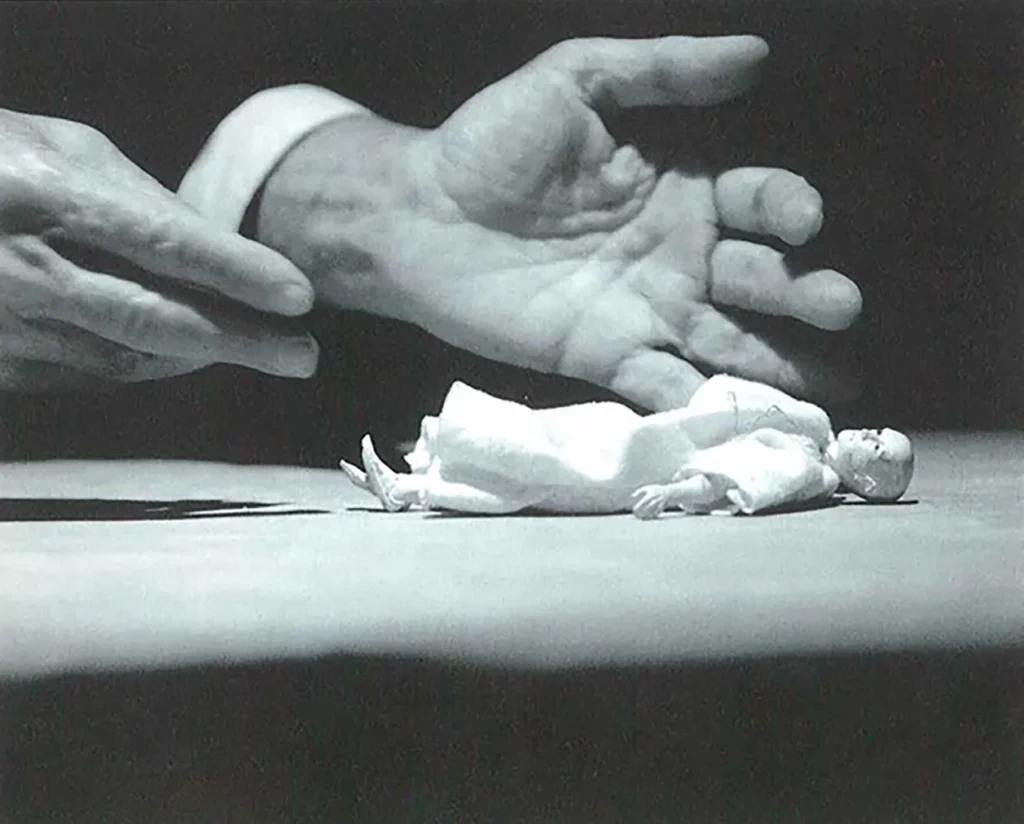

É. G.-R. : Les marionnettes sont des objets. Je les fabrique de façon à ce qu’elles puissent avoir une multitude de significations. Ces significations sont directes ; elles sont dépouillées de toute affectation, de tout trouble mental, psychologique qu’un acteur a, et qui sont des barrières pour l’interprétation. La marionnette est centrée en elle-même, comme l’explique Kleist. C’est un objet d’une perfection absolue parce qu’il n’est pas habité du tout. Rien ne peut le troubler. Cette perfection de présence – ou d’absence – totale est un outil dramatique extraordinaire parce qu’on peut justement l’investir complètement, le dramatiser. C’est une matière très malléable.

A. T. : Comment l’acteur s’intègre-t- il dans ce travail avec les marionnettes ?

É. G.-R. : Ce sont deux mondes qui se concurrencent et comme les enfants, les marionnettes ont une capacité d’attraction très forte, que les acteurs ont difficilement. Très peu d’acteurs l’atteignent. Aussi le travail de conciliation est-il très difficile mais c’est justement cela qui est intéressant : comment l’acteur peut-il devenir, par sa propre démarche, par sa propre prise de conscience « sa propre marionnette », comme le disait Vitez, c’est-à-dire un être qui va atteindre sa perfection, son équilibre, sa tranquillité, sa neutralité absolue et à partir de cet axe, va pouvoir être l’interprète, devenir l’instrument, l’objet ou la chose à travers laquelle vont passer et habiter tous les sens.

A. T. : Pensez-vous que cette ouverture va contribuer à ce que la marionnette soit perçue différemment et qu’elle aura une influence sur son avenir ?

É. G.-R. : Je ne pense pas. Ça pourrait ouvrir des perspectives si la marionnette était parfaitement bien utilisée. Mais comme il n’y pas de tradition de marionnette en France – ou plutôt qu’elle s’est perdue, comme tous les arts populaires – on ne peut pas en créer une. À l’époque où on vit, c’est très difficile de créer des traditions. Nous vivons dans un monde mouvant, rapide, qui fonctionne beaucoup dans la précipitation, voire dans le chaos, et le théâtre est aujourd’hui davantage soumis à un phénomène de mode : on a des apparitions de tendances. Ces tendances peuvent avoir une durée de vie de dix, quinze ans. Ça peut être la durée de vie de la carrière d’un metteur en scène, mais c’est très court.

Donc ce n’est pas parce qu’en ce moment il y a un engouement pour la marionnette qu’on va tout d’un coup institutionnaliser la chose. D’ailleurs si on l’institutionnalise, ce ne sera plus cet objet de création, de liberté dans lequel l’artiste peut se retrouver dans une conversation intérieure. Ce qui est institutionnel a une mission, des projections d’avenir, est donc soumis au rendement plus qu’à la surprise, et devient re-création plus que création. Ce n’est pas forcément souhaitable.

Propos recueillis par Marie-Pierre Demarty.