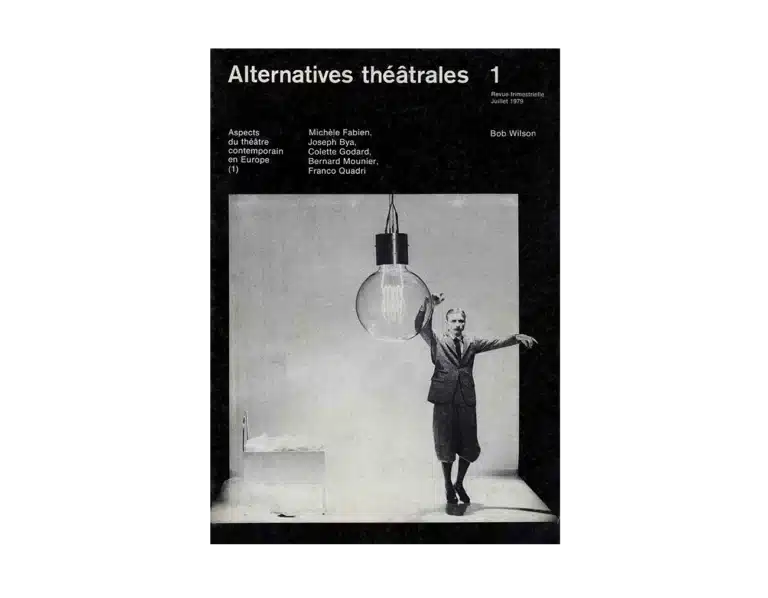

L’hiver dernier, Peter Stein a invité Bob Wilson dans son théâtre, la Schaubühne de Berlin. Le spectacle Death, destruction and Detroit est sorti le 12 février, avec pratiquement deux mois de retard, après des conflits de personnes et d’organisation, un gros dépassement de budget. Quarante acteurs en scène, vingt décors à transformation : une synthèse de l’art wilsonien, réalisée avec des moyens prodigieux, qui devait être présentée à Hambourg pour le Théâtre des Nations, à Paris pour le festival d’Automne, mais c’est trop coûteux. A Berlin même « Le Wilson » ne participe pas aux Rencontres, n’est plus au répertoire de la Schaubühne. On dit qu’il sera recréé à New York. Il faudra traverser l’océan, Bob Wilson est une superstar internationale.

La machinerie du silence

L’histoire commence en 1971 au festival de Nancy. Cela s’appelle le Regard du sourd et provoque un choc dont les vibrations atteignent jusqu’à ceux qui n’y assistent pas. Les autres, les spectateurs présents disent avec Aragon : « Je n’ai jamais rien vu de plus beau en ce monde ». Ce n’est pas une figure de style, ni une fioriture mondaine. Quelque chose de définitif est arrivé, qui change la manière de faire du théâtre, de le regarder, de le ressentir.

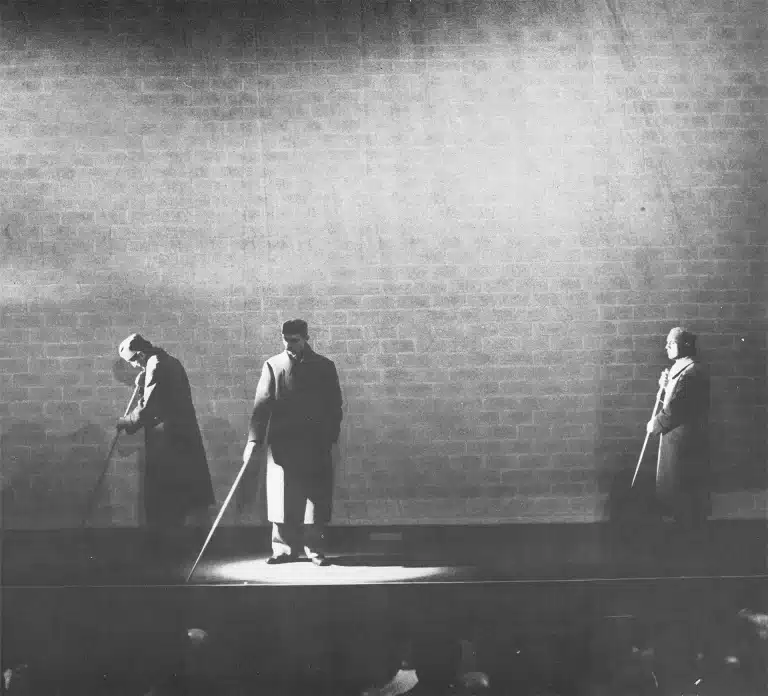

La machinerie toute simple de la scène — poulies, cintres, rails, toiles, pendrillons.. — met en marche un monde de silence somnambulique, peuplé de souvenirs parcellaires que rassemble la mémoire désorganisée d’un architecte de l’impossible. Les spectacles de Wilson ne se racontent pas, ils se décrivent et délivrent des délires subjectifs. On se raccroche à ce qu’on sait pour aller ailleurs, on cite Lewis Carroll et Edgar Poe illustrés par Tanguy, Max Ernst, Salvador Dali, on en appelle aux surréalistes, Aragon écrit aux mânes de Breton, et pourquoi pas puisque sur scène, la vie s’effrange dans la mort. On pense à Jerôme Bosch, aux lubies du Facteur Cheval, aux visions du Douanier Rousseau. Les peintres parlent de peinture, les musiciens des soupirs du silence et tout le monde parle de soi. La culture se fond à la subculture, les tableaux de maîtres sont traversés par les animaux en faux de Walt Disney, par les animaux en vrai d’une ferme hollywoodienne sur fond de pyramide et de forêts peintes sur toile. Des fantômes en dentelle blanche et canotiers évoquent la réserve d’un grand magasin 1900, mythologie d’un Américain illuminé par l’univers recomposé d’Andy Warhol. Le silence et quelques gouttes de piano venues d’on ne sait quel passé hypnotisent le temps. La rampe, quelques projecteurs, un peu de fumée fabriquent une clarté crépusculaire instable aux variations infinitésimales. La lenteur des gestes étire la durée jusqu’à l’épuisement du plaisir. Une femme noire en austère robe noire, au pur visage d’éphèbe impassible lève un poignard qui, un siècle plus tard, pénètre la chair de deux enfants. Des silhouettes se déplacent sans paraître bouger. Un homme court à vitesse régulière. Les mêmes mouvements, les mêmes parcours sont tant de fois répétés au même rythme qu’on a l’impression de voir un même moment indéfiniment repris en boucle et à chaque fois légèrement décalé.

Le spectacle dure sept heures et demi. Il est joué à Paris en quatre heures environ. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Peu importe, la comptabilité des minutes n’a plus de sens. Bob Wilson est le maître du temps.

Le temps d’avant

En 1971, il a 27 ans. Jusqu’à 17 ans, il est muet. Il peint et fonde une troupe de théâtre pour enfants. Il commence des études d’architecture et rencontre une danseuse qui rééduque des handicapés en leur enseignant à reconnaître leurs corps avec des mouvements de leur petite enfance. Elle prouve à Bob Wilson que son infirmité a une origine psychique. Trois mois plus tard, il parle. Il dit : « Notre corps est notre grande ressource. Nous devons l’exercer à recueillir les informations les plus diverses ». Et à les exprimer. Son théâtre nie le discours construit, communique par la concentration, par des gestes qui ne sont pas le vocabulaire codé des Orientaux. Du jamais vu. Bob Wilson ouvre à Soho, le ghetto chic des artistes, un atelier. Ce n’est pas par snobisme, tout simplement la municipalité loue pour rien les lofts desaffectés. Des gens de tout âge, de toute couleur, de toute forme s’y réunissent. Dans cette ville qui intègre à son quotidien la violence et la peur, la porte sans serrure reste ouverte. Parmi ces groupes désorientés, Bob Wilson trouve ses comédiens, il n’aime pas les professionnels, il a besoin de gens capables d’adhérer sans distance à son univers. Un jour, il voit dans la rue, un policier frapper un enfant noir, coupable d’avoir brisé à coups de pierres les fenêtres d’une église. Le jeune délinquant est un sourd-muet que Wilson, après neuf mois, parvient à faire sortir de prison. Il le prend en charge, apprend qu’il a perdu la parole pour avoir vu une femme noire poignarder deux enfants. Autour de ce garçon et de son histoire, autour de son histoire avec ce garçon, il réalise le Regard du sourd, présenté, avant Nancy pendant trois jours à la Brooklyn Academy of music, et qui tourne autour de trois heures. Toute l’intelligenzia est venue : « Hors des écoles, des modes, de la littérature, le spectacle ne ressemble à aucun autre, sauf peut-être aux deux qui l’ont précédé, The king of Spain en 1969, Life and times of Sigmund Freud en 1970 ». Mais ceux-là qui les a vus ? Pour nous, c’est le Regard du sourd et dans la lancée Prologue à l’Espace Cardin qui ont mis à la portée des yeux les paysages de l’inconscient.

La mécanique de la gloire

L’intelligenzia internationale prend la relève et s’approprie l’homme venu d’ailleurs, dont les songes se poursuivent là-bas, dans son loft bien propre, sans atteindre le « grand public ». La marginalité, là-bas, n’est pas un vain mot. La danseuse Lucinda Childs le dit : « Quand on s’éloigne des normes, on n’est pas acceptés dans les circuits commerciaux. On est refoulés dans les galeries, les musées, les chapelles désaffectées. On travaille pour soi, entre soi ». Les marginaux sont donc totalement dépendants des fondations et de leurs bourses, d’où l’intérêt des voyages en Europe, des enthousiasmes de la jet-avant-garde. Les directeurs de festival, toujours en quête de renouveau prestigieux ouvrent leurs oreilles et leurs escarcelles. Ils programment non pas tel ou tel spectacle, mais Bob Wilson. Ainsi nait une superstar.

1972 est son année. En juin on le trouve à Royaumont, dirigeant un stage pour quelques uns de ces comédiens toujours à la recherche de leur moi et de leur gourou. En prime, une dizaine d’invités ont droit à un spectacle. Avec trois bougies par terre et un vieux disque, Bob Wilson noie le ridicule de la situation sous un voile de beauté.

Chiraz l’invite. Cette fois son théâtre sera une montagne désertique, grège et ravinée, qui domine les tombeaux des sept Soufis. Pendant sept jours et sept nuits, les spectateurs épuisés suivent une « symphonie théâtrale qui va de la terre jusqu’au ciel, qui embrasse poétiquement le monde, qui est tissé par la vie quotidienne de soixante dix neuf personnes de toute nationalité. Entreprise démesurée qui fait de l’expression théâtrale la substance même de la vie… Théâtre, danse, musique, peinture, le genre est indéfinissable sinon par la poésie. Art de communication qui refuse catégoriquement les moyens « normaux » de la connaissance discursive. À quoi servirait d’élucider chacun des gestes, chacune des histoires, fût-ce avec la psychanalyse, qui réduirait cet art à son substrat ? Il suffit que chacun se nourrisse de ces symboles, de ces archétypes, de cette vie mystérieuse où l’on réapprend la lenteur, la méditation, la « voyance » de l’essentiel à travers le transitoire ».

Bob Wilson volatilise la notion de spectacle. Son théâtre, c’est la montagne et le ciel qui flamboient et se calcinent dans la ronde de la terre-autour du soleil. Bob Wilson se met au rythme du monde minéral, se sert d’une nature chargée de légendes millénaires comme des poulies, des cintres, des toiles, des projecteurs. Toute cette vieille machinerie chargée d’histoire qu’il retrouve à l’Opéra Comique pour le festival d’Automne en une journée entière et unique, vingt quatre heures sans interruption, devant le public le plus frelaté qui soit, et aussi le gratin des metteurs en scène — dont Peter Stein, ébloui — accouru pour connaître et affirmer sa connaissance de l’univers wilsonien, toujours celui du Regard du sourd. Pourquoi le changer puisqu’il est le sien, et qu’il est authentique. Le spectacle a un titre : Ouverture. A New York, cela dure trois jours et se passe chez lui, avec sa grand mère. A Paris, pour apaiser la mauvaise conscience des privilégiés sélectionnés pour les vingt quatre heures, on demande à Bob Wilson de faire quelque chose au musée Galliera. Il y met du sable, des feuilles mortes, des lions empaillés. Tous les marginaux de la capitale s’y retrouvent dans l’attente de problématiques « events ». On se chuchote des horaires à l’oreille. Ecume de la gloire.