J’AI DÉJÀ eu l’occasion de raconter ma rencontre avec Jean-François Peyret. Je m’adressais alors à des mathématiciens, aux lecteurs de la Gazette des mathématiciens, une gazette en effet, celle de la Société mathématique de France. Pour cet article, je pense à faire l’inverse, bien sûr, mais je ne suis que mathématicienne et ne peux donc faire opérer une symétrie parfaite. Je vais me répéter, inévitablement. À défaut de répéter ? Je songe à me donner une légitimité, face aux lecteurs non mathématiciens, mais, si j’ai beaucoup fréquenté les théâtres autrefois, ma présence en ces lieux est devenue exceptionnelle. « Théâtre et science », pour moi, c’était LA VIE DE GALILÉE, avec une image de Georges Wilson, les pieds dans sa cuvette… Quant à l’item « théâtre et mathématiques », qui mettrait en scène tel mathématicien indien de légende dans une pièce que l’on viendrait présenter, représenter dans tel institut de mathématiques, j’ai plutôt tendance à m’en « détourner avec effroi et horreur ».

Avec tout ça, eh bien, le nom de Jean-François ne me disait pas grand chose lorsqu’il s’est présenté au téléphone, et l’idée d’une « pièce sur Kovalevskaya » ne m’enchantait pas outre mesure. C’est peut-être l’idée de Chaillot, où il m’a proposé de le retrouver, qui m’a décidée (un de mes premiers et plus vivaces souvenirs théâtraux, après les matinées classiques de la Comédie française, c’est LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI, à Chaillot, vers 1969, j’avais quinze ans), ou alors la mention d’Avignon (le mistral sur l’HÖLDERLIN de Peter Weiss, quelques années plus tard…).

Travailler.

Abrégeons. Toujours est-il que j’ai assisté, un peu, au travail de Jean-François, à sa façon de travailler. Peut-être, ici, dois-je d’abord expliquer comment travaillent les mathématiciens, comment je travaille.

À la suite d’une lecture, d’une discussion avec tel ou telle collègue, j’ai une idée et commence à réfléchir à une question, je vais à la bibliothèque (physiquement ou virtuellement), je lis tout ce que je peux trouver sur le sujet, je parle avec des collègues, je fais des essais, des calculs, j’assiste à des séminaires, je trouve de nouvelles idées, je décide d’écrire un article, je rédige, ce que je voulais démontrer est faux, je jette la démonstration, le fait que ce soit faux m’ouvre de nouvelles pistes, c’est intéressant, je démontre autre chose, j’écris l’article, je présente le résultat dans des séminaires, j’envoie l’article à un journal…

Et comment je comprends que Jean-François travaille.

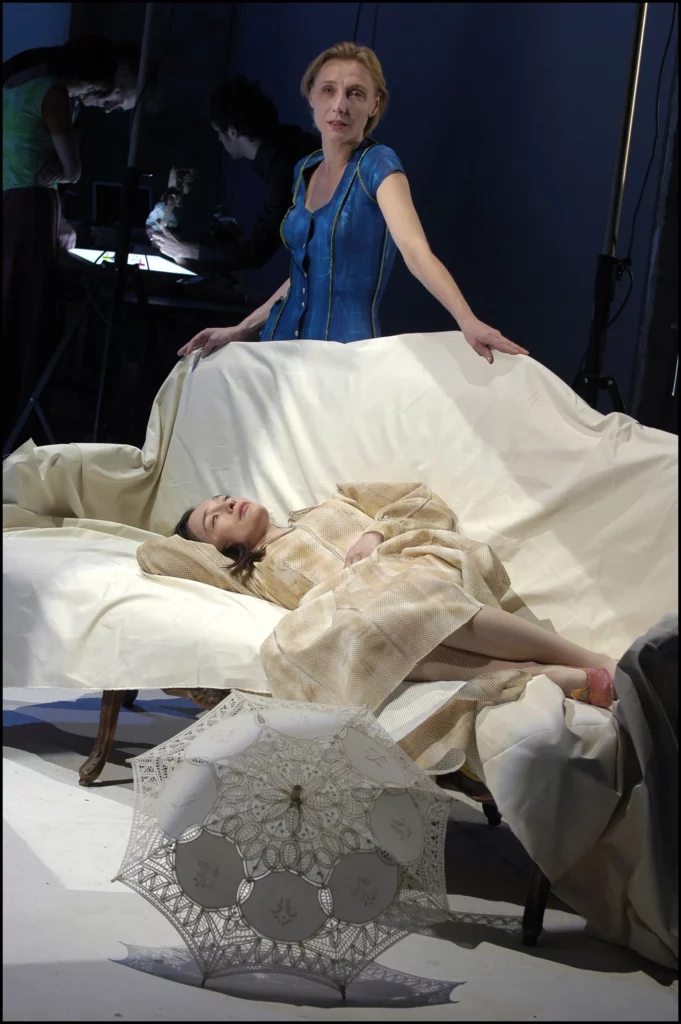

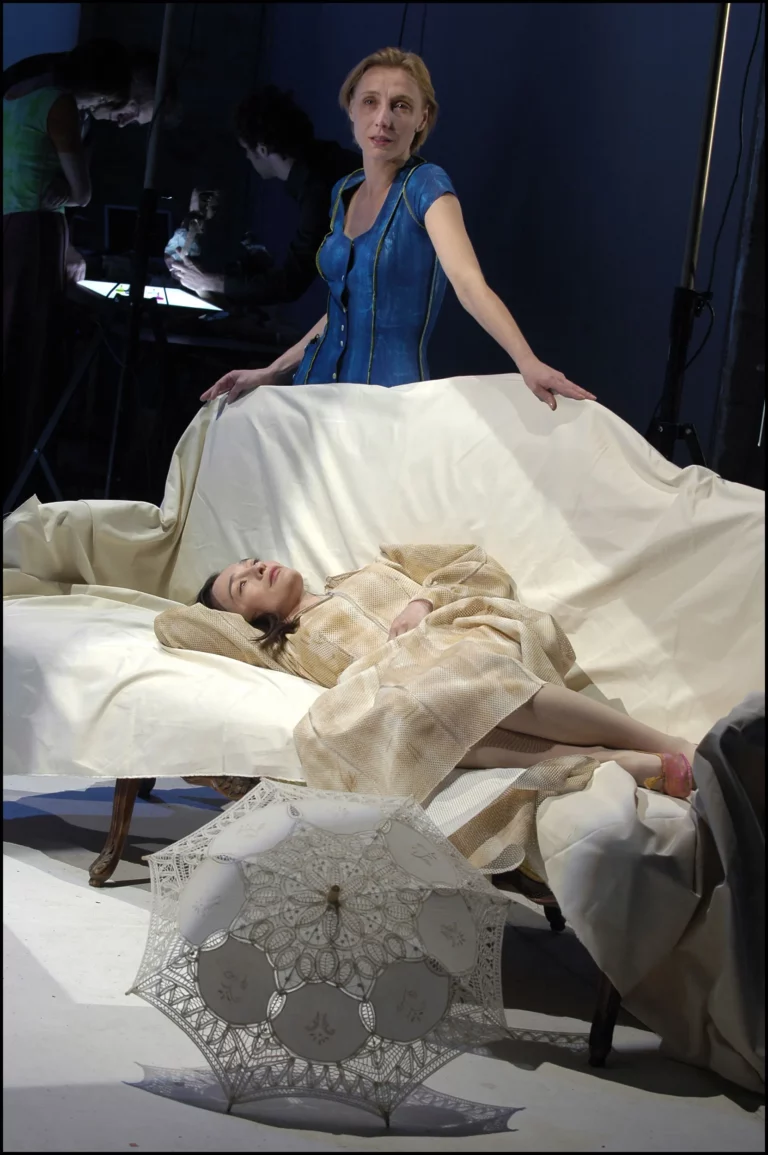

Jean-François Peyret tombe par hasard 1 sur un roman qui lui donne l’idée de s’intéresser à Kovalevskaya, mathématicienne et auteur du roman en question, nihiliste, épouse du traducteur de Darwin en russe. Il commence à s’informer sur cette dame, lit tout ce qu’il peut trouver à son sujet, décide de monter un spectacle, fait, avec des comédiens et autres professionnels, des essais, écrit une partition, improvisations, répétitions, trouve d’autres idées, essaie d’autres partitions, jette tout, tout ça n’a plus grand chose à voir avec les idées de départ, mais c’est un spectacle, présenté à Avignon, puis à Chaillot.

Une même démarche, donc.

Mais cela, je ne le savais pas, et je me demandais presque laquelle des trois actrices jouait le rôle de Sophie lorsqu’à la suite de Jean-François j’entrai dans la salle où il (et toute l’équipe) travaillait. Ambiance très exotique, les dissemblances entre nos façons de travailler sautaient aux yeux bien plus vite que les ressemblances. Et pourtant…Travail « à la table », le laboratoire de Jean-François.

Je suis revenue, quelques semaines plus tard, à la Chartreuse. Le spectacle n’avait plus grand chose à voir avec cette après-midi à Chaillot, pourtant tout était là, il serait fort inélégant de dire ruminé, digéré, alors je ne le dis pas. Tout était là… ainsi que le reste, une sorte de perfection formelle.