Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ?

Louis Aragon

La rencontre du désir, peut-être est-ce la plus immatérielle qui soit. Car ce n’est pas celle d’un corps, si chargé de sensualité qu’il puisse être. C’est, pour la nommer au plus près, celle d’un mouvement dans le corps, d’un pas de danse qui se risque, s’efface, d’une apparition presque aussitôt disparue – d’un trouble, dit-on. Un trouble dans l’organisation du réel, le passage d’une ombre ou d’une lumière dans un paysage. Y avait-il même là un paysage ? Nous le croyions, et n’en revenons pas : une autre dimension s’est ouverte sous nos pieds, où nous acceptons de tomber.

Spectre de chair, peut-être. Spectre, c’est-à-dire glissement entre deux mondes, fêlure prête à devenir béance, surgissement d’un possible qu’il faudra conquérir. Ainsi s’invente l’avenir, en même temps que se recompose le présent. Mais restons aux préliminaires : à l’émergence du désir.

De cet espace frôlé, de ces corps qui s’attirent avant de se reconnaître, de ces gestes incertains, si souvent maladroits, comment la scène peut-elle se risquer à parler ? Que peut-elle en montrer ? Suffit-il que la peau soit nue, que la main s’en approche, que le regard bascule, pour que le théâtre dise quelque chose du désir ? Entre l’expérience de la relation érotique, dans les creux et les plis de nos vies, et sa représentation publique sur les planches, quel échange, quelle circulation, quelle mise en jeu de l’une par l’autre sommes-nous en droit d’espérer ?

Quelques préliminaires

Une première remarque, en guise de préliminaire. Du corps désirant, de ses élans, de ses poursuites, des contrariétés ou des accidents qu’il rencontre, la scène comique a longtemps fait son miel. La représentation des appétits sexuels prête à sourire ou à rire : les statues animées égyptiennes que décrit Hérodote, l’œuvre d’Aristophane, les farces, la Commediadell’arte, les pièces pour Karagöz vues par Nerval en donnent suffisamment d’exemples. Il y a – c’est une banalité de le rappeler – une théâtralité du phallus, sur laquelle tout un versant de l’histoire du théâtre s’est construit. Celle-ci peut même se trouver de nouveau convoquée, de loin en loin, sur les scènes contemporaines : ainsi du duo dansé de la ratte lubrique et du mauvais garçon, dans MÉTAMORPHOSES d’Ilka Schönbein (1994), lorsque la marionnettiste, coiffée d’une casquette et portant un inquiétant masque d’homme-rongeur, faisait tournoyer dans sa main une énorme queue rose de tissu rembourré, l’appendice caudal de la ratte et l’organe sexuel de son séducteur se superposant dans cet unique accessoire.

Mais ces traitements, directs et spectaculaires, maintiennent en quelque sorte le désir à distance : ils le citent, le commentent, jouent de l’exposition publique de comportements privés, sans que les specta- teurs se projettent véritablement dans les situations, ni qu’ils se reconnaissent dans les comportements ainsi désignés. Figurées sous le masque d’une déformation burlesque ou grotesque, les manifestations théâtrales de l’attirance sexuelle restent encloses dans les limites de la scène, n’offrant guère plus en partage au public qu’un désordre joyeux, une bousculade des pudibonderies.

Aussi le principal obstacle au déploiement du trouble érotique, face à la représentation théâtrale, réside-t-il dans sa réduction comique. Maintenu dans une extériorité, le désir se donne à voir, à comprendre, il participe à la circulation du sens mais non à celle des émotions. Plus que pour toute autre composante de la vie psychique, la forme qu’il revêt sur la scène est donc étroitement dépendante du registre employé, et la dynamique du rire, si elle facilite l’acceptation de la représentation publique des comportements sexuels, construit aussi l’étanchéité de l’espace imaginaire à l’intérieur duquel ceux-ci se trouvent convoqués.

Mais l’expression scénique du désir passe encore par un second procédé de filtrage : celui de sa non-réciprocité. Si l’amour partagé se dit, nourrissant l’histoire du théâtre de toute la palette des scènes de séduction, des dialogues brûlants, des quiproquos, des brouilles et des réconci- liations entre amants, le désir réciproque ne se donne qu’exceptionnellement à représenter. Parce qu’il montre les visages et les corps de moins près, parce qu’il joue avec moins de précision du cadrage, avec moins de souplesse et de rapidité du montage, le théâtre s’engage plus rarement, plus difficilement que ne le fait le cinéma, sur le terrain du désir mutuellement accepté : comment donner à voir, avec les moyens du plateau, une passion érotique aussi brûlante que celle qui habite les deux amants dans L’ÂGE D’OR de Luis Buñuel ? Quel équivalent trouver pour leurs mains qu’ils dévorent, pour les sièges qu’ils renversent dans l’urgence de l’étreinte, et plus encore pour le regard de Lya Lys suçant voluptueusement l’orteil de marbre d’une statue ?

Le partage habituel des comportements sexuels de l’homme et de la femme joue ici, bien entendu, un rôle déterminant : quoiqu’il ne comporte aucune image de nudité, L’ÂGE D’OR resta interdit jusqu’en 1981. Aussi, tel qu’il se donne à voir au théâtre, le désir est-il surtout affaire de personnages masculins, et qui ne font pour ainsi dire jamais l’expérience d’un désir comparable à leur endroit. Exception faite des spectacles dits « érotiques », de l’Ancien Régime jusqu’à aujourd’hui, la scène, miroir en cela de la société qu’elle convoque, exclut généralement le désir féminin de la sphère du représentable. La femme y provoque le désir – quitte, comme Loulou, à mourir sous le couteau de Jack l’éventreur –, elle ne montre pas directement qu’elle l’éprouve.

Mais sans doute, aussi, la représentation du désir partagé, par les puissants mécanismes émotionnels qu’elle met en branle, exige-t-elle une très grande maîtrise des moyens théâtraux. Il faut toute la légèreté des marionnettes à gaine napolitaines, les guarattelle, pour que Pulcinella et Teresina dansent en se cognant mutuellement la tête, la poitrine, le ventre et les fesses dans leur joie d’avoir triomphé des gêneurs, puis se promettent de fêter cela au lit. Et les célèbres entremê- lements de corps d’acteurs et de spectateurs, lors du « Rite des rapports universels » dans PARADISE NOW, s’achevaient par la séparation du groupe des interprètes en couples de bourreaux et de victimes, les premiers pointant un revolver imaginaire sur la tempe des seconds, signe que la violence est encore de ce monde.

Les chemins du désir

La décision prise par Christine Letailleur de monter à la suite quatre œuvres dans lesquelles le désir d’hommes et de femmes se dit sans aucun détour, avec toute sa puissance de dérangement, constitue donc un geste singulier, non tant dans le choix des textes – Vassiliev, au même moment, mettait en scène THÉRÈSE PHILOSOPHE (2007) –, que dans l’effet d’insistance qui en résulte et dans l’étrange chemin qu’ils dessinent : du moins connu (PASTEUR EPHRAÏM MAGNUS1) au plus connu (HIROSHIMA MON AMOUR2), en passant par deux classiques de la littérature érotique (LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR3, LA VÉNUS À LA FOURRURE4) ; des plus crus et des plus violents aux plus mélancoliques ; mais aussi de la pulsion sexuelle comme quête d’absolu, dans l’indifférence à l’égard de ses instruments comme de ses partenaires ( Jahnn, Sade), jusqu’à la représentation d’un désir étroitement noué à la relation amoureuse (Sacher-Masoch, Duras).

Tout laisse donc à penser que Christine Letailleur, partie de textes qui affirment l’altérité radicale de la pulsion, jusque dans le meurtre, la torture ou l’automutilation (la prostituée découpée en morceaux ; Johanna s’enfonçant un fer rougi au feu dans le ventre ; la mère d’Eugénie atrocement suppliciée), s’est progres- sivement engagée dans l’exploration des chemins que prend cette violence pulsionnelle, cette puissance d’égarement, dans les formes les mieux élaborées et les plus électives du désir, celles qui naissent dans l’offrande réciproque de soi-même à un(e) autre, devenu unique en son genre : contrat d’absolue soumission dans LA VÉNUS À LA FOURRURE, épanouissement sensuel dans HIROSHIMA MON AMOUR. Toutefois, cette progression en cache à son tour une autre, sous-jacente, qui correspond plus étroitement au projet, ouvertement affirmé par la metteuse en scène, d’explorer le versant féminin du désir. De la première à la dernière de ces réalisations, en effet, nous assistons à l’émancipation progressive de la femme comme sujet désirant. Alors que Johanna, la fille du pasteur, se trouve comme aspirée par la quête d’absolu de ses deux frères, la jeune Eugénie se livre avec empressement aux enseignements théoriques et pratiques de ses « instituteurs immoraux» ; mais c’est pour l’essentiel encore le désir des hommes qui mène ici le jeu, le rôle de Mme de Saint-Ange consistant plutôt en celui d’une ordonnatrice des plaisirs qui distille savamment la réalisation des fantasmes. Si la jouissance est également partagée, les deux femmes puisant leur satisfaction dans les préliminaires imposés aux hommes avant de leur ouvrir l’accès aux orifices les plus intimes de leur corps, le plan d’ensemble de LA PHILOSOPHIE… reste entièrement orienté par l’obsession du Chevalier et de Dolmancé pour la sodomie, horizon ultime de leurs désirs.

Dans LA VÉNUS À LA FOURRURE5, au contraire, le désir féminin finit par l’emporter sur la demande masculine, puisque Wanda, qui n’a accepté que par amour de se plier aux fantaisies érotiques de Séverin, prend peu à peu conscience des forces qui se découvrent ainsi en elle : Wanda, pour elle-même : C’était déjà en moi. Peut-être que cela n’aurait jamais vu la lumière, mais tu as éveillé et développé cette chose en moi ; et, maintenant que c’est devenu un instinct puissant, maintenant je ne peux plus retourner en arrière.6

Enfin, HIROSHIMA MON AMOUR met en scène une rencontre amoureuse dont l’histoire nous est entièrement inconnue : nous ignorons si l’initiative de leur liaison vient de l’actrice française, venue tourner « un film sur la paix », ou bien de l’architecte japonais qui fait aussi « un peu de politique ». Cependant, l’insistance avec laquelle l’actrice affirme son point de vue, dès les premiers instants, en disant combien elle a « tout vu à Hiroshima », de même que les souvenirs de sa liaison avec un soldat allemand dans Nevers occupé, dessinent le portrait d’une femme libre, consciente de ses désirs et assumant ses choix. Celle qui a pu rester toute une nuit, dans la rue, couchée sur le cadavre de son amant tué par la Résistance, et que traversent si peu de remords de vivre dans un double adultère ce nouvel amour, semble n’avoir besoin d’aucun initiateur pour son épanouissement – ni, surtout, ne mêler d’aucune forme résiduelle de culpabilité chrétienne (au contraire de Johanna dans PASTEUR…, persuadée de porter un démon dans ses seins et son ventre) le plaisir qu’elle sait prendre et donner.

La chorégraphie des corps

Si les choix scénographiques pour ces quatre réalisations relèvent d’esthétiques différentes (dépouillement pour PASTEUR… et LA VÉNUS…, jeux de rideaux écarlates pour LA PHILOSOPHIE…, tremblement noir, gris et blanc d’images projetées dans HIROSHIMA…), plusieurs traits communs les rassemblent, jouant tout à la fois de reprises et de renversements. En tout premier lieu, une économie particulière de l’espace-temps théâtral, faite de ralentissements, de longs déplacements, de gestes suspendus, de parcours géométrisés. Le plateau se traverse en lignes obliques, parallèles ou plus rarement perpendiculaires (pour l’entrée de la mère d’Eugénie, par exemple), les relations de couples, initiées dans un éloignement maximal, se construisent par très lents rapprochements, soit dans le parallélisme, soit dans l’encerclement : Séverin tournant autour du corps étendu de Wanda, Wanda faisant de même autour de Séverin quelques temps plus tard. Parfois, ce mouvement semble défier les lois de la pesanteur : ainsi lorsque au début de la représentation l’ami de Séverin, rêvant qu’il dialogue avec Vénus, voit son corps seul éclairé s’élever dans l’obscurité du plateau, au fur et à mesure qu’il fait l’éloge de sa beauté, avant que la déesse se détourne en se moquant de lui, lui offrant son dos nu à contempler.

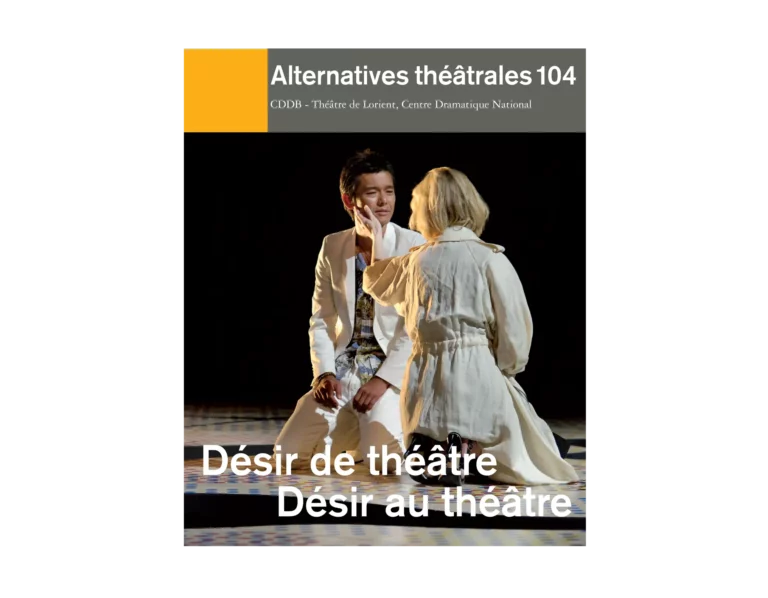

Cet usage appuyé de la distance, de la géométrie et de la lenteur, combiné à une diction elle-même ralentie, sur-articulée, confère une dimension cérémonielle à la représentation théâtrale. Que le désir se construise dans une distillation de l’instant, qu’il se déploie en rituels d’approches, de feintes et de passes, comme dans une tauromachie douce, une chorégraphie de caresses parfaitement dessinées, c’est ce que cet arrière-plan, sur lequel bien d’autres figures viennent s’enlever, nous rappelle en premier lieu.

La danse des corps se prolonge dans d’autres mouvements ralentis : descente d’un lustre de cristal dans LA VÉNUS…, projections dans HIROSHIMA…

Des contrastes lumineux creusent le relief des visages, comme chez Georges de La Tour, rideaux et obscurité persistante jouent des battements du vu et du non-vu, dans une pulsation nocturne et sensuelle que travaillent encore les différences d’espaces acoustiques et l’irruption de la musique : orgue d’église pour PASTEUR…, MARCHE TURQUE pour LA PHILOSOPHIE…, par exemple.

Deux changements de registres font contraste avec cet arrière-plan presque monumental dans sa ritualisation : pour Sade, le choix d’un rythme rapide et sautillant, ne laissant pour ainsi dire jamais les corps en repos ; pour Duras, celui d’un espace rapproché, un lit dressé à la verticale, sur lequel les corps dénudés des amants s’enchevêtrent. Pour autant, les éléments employés par Christine Letailleur restent les mêmes : une diction très précise, née presque d’un effort à dire, comme si parler était toujours un acte de décision, plein d’une violence contenue ; le traitement sonore des voix, variant les indices de réverbération ; un clair-obscur fortement contrasté, détachant les acteurs et les rares objets sur un fond noir ; une grande attention aux matières (tissus, fourrure), à la coupe des vêtements, au drapé des rideaux et à la peau, magnifiée par la lumière. Proximité des corps ou rapidité du jeu produisent donc comme l’envers de la monumentalisation, tout en ménageant des plages où celle-ci se trouve conservée, et sans que le vocabulaire scénique soit réellement modifié.

L’allègement des gestes

Une assez forte théâtralisation, surtout, accompagne la mise en scène des jeux érotiques, jusque dans les moments les plus risqués : dessin rigoureux des postures et des déplacements, gestes amples, corps largement ouverts, projection des voix. Si les seins, les fesses ou la verge peuvent s’offrir aux regards, si les actions sont clairement données à voir et à entendre, la représentation du plaisir, de ses stratagèmes et de ses égarements se trouve néanmoins allégée par différents procédés qui signifient les actes plutôt que de les reproduire.

Ce peut-être, simplement, le maintien d’un écart infime entre la paume de la main et ce qu’elle caresse : distance suffisante pour que les spectateurs voient que les parties les plus intimes ne sont pas réellement touchées, mais insuffisante pour qu’ils ne soient pas troublés par l’image de cet effleurement.

Sans doute est-ce LA PHILOSOPHIE…, par le caractère obsessionnel et répétitif des actions sexuelles qu’elle appelle, par la crudité toute technique du langage dont elle use, qui a poussé le plus loin la metteuse en scène, aidée de ses comédiens (Stanislas Nordey, Valérie Lang, Charline Grand, Bruno Pesenti notamment), dans l’invention d’un traitement scénique capable de donner à voir la recherche du plaisir tout en maintenant le détour de l’imaginaire : courses effrénées des acteurs, commentaires de deux valets manipulant les rideaux d’une scène transformée en une immense alcôve, masques de chat et fessées en rythme nouent irrésistiblement l’un à l’autre l’humour et l’émotion érotique, entre réminiscences du CASANOVA fellinien et citations mozartiennes.

L’imaginaire de la marionnette contribue aussi à cet allègement. Pendrillon vertical aux dimensions d’un castelet, rideau à mi-hauteur ne laissant voir que le haut des corps, sauts et cabrioles derrière ce même rideau, courses-poursuites autour du pendrillon, larges chemises blanches, omniprésence du rythme… toute la légèreté et la folie du spectacle de Pulcinella semblent s’être emparées de la mise en scène. Non sans danger, d’ailleurs : emporté par le rire qui l’a secoué pendant une grande partie de la représentation, le public, certains soirs, éprouve quelque difficulté à réaliser par quelles atroces souffrances Eugénie entend châtier sa mère.

Empêcher le surgissement d’un comique trop uniforme n’est pas seulement nécessaire pour préserver la puissance déstabilisatrice de l’émotion érotique, mais aussi pour éviter que le projet, affirmé par la metteuse en scène, d’une réhabilitation de l’œuvre de Sade ne se fasse sur un malentendu.

D’autres procédés, enfin, jouent des traditions de convention consciente propres à la mise en scène contemporaine. Soit par la métonymie : les coups de fouet donnés à Séverin sont suggérés par la brusque torsion du corps de l’acteur et ses violents sanglots. Soit par la métaphore : sa demande à Wanda de le piétiner et de lui enfoncer la pointe de sa chaussure dans la poitrine et le ventre se réalise par la descente du lustre de cristal allumé jusqu’au niveau du sol. Dans HIROSHIMA…, la mise en mouvement de l’espace, par le lent déplacement des images sur les parois du décor, par les décrochages acoustiques ou par les bascules de l’ombre et de la lumière, construit un univers feuilleté, comme en apesanteur, où les strates de Nevers et d’Hiroshima se superposent, s’interpénètrent, se glissent les unes entre les autres. Sur le plateau de cette scène psychique, le bruit de pas marchant sur le gravier ou celui d’une rafale de mitraillette s’imposent de manière hallucinatoire, faisant remonter le passé à la surface du présent.

Et c’est là, bien sûr, que la représentation théâtrale du désir atteint sa plus grande force, dont témoigne la profondeur du silence parmi les rangées du public : lorsque la pulsion érotique, nouée au don amoureux, absorbe toutes les puissances de l’imaginaire et du souvenir pour faire naître le trouble et nourrir l’émotion.

- Hans Henny Jahnn, Pasteur Ephraïm MAGNUS, mise en scène Christine Letailleur, création le 8 novembre 2005 au Théâtre National de Bretagne, Rennes. ↩︎

- Marguerite Duras, HIROSHIMA MON AMOUR, mise en scène Christine Letailleur, création le 24 septembre 2009 au Théâtre Vidy, Lausanne. ↩︎

- Marquis de Sade, LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR, adaptation et mise en scène Christine Letailleur création

le 23 janvier 2007 au TNB, Rennes. ↩︎ - LA VÉNUS À LA FOURRURE, d’après Sacher-Masoch, adaptation et mise en scène Christine Letailleur, création le 11 novembre 2008 au TNB, Rennes. ↩︎

- La Vénus À LA FOURRURE, d’après Sacher-Masoch, adaptation et mise en scène Christine Letailleur, création le 11 novembre 2008 au TNB, Rennes. ↩︎

- Christine Letailleur, La Vénus à la fourrure, texte de l’adaptation, p. 24. ↩︎