« Désirer, issu du latin desiderare, littéralement : cesser de contempler l’étoile, l’astre »1

« LES MORALISTES qui disent aux hommes : réprimez vos passions, et maîtrisez vos désirs, si vous voulez être heureux, ne connaissent pas le chemin du bonheur. » « Mais supposons pour un moment que les passions fassent plus de malheureux que d’heureux, je dis qu’elles seraient encore à désirer, parce que c’est la condition sans laquelle on ne peut avoir de grands plaisirs. » Madame du Châtelet, dans son DISCOURS SUR LE BONHEUR2 écrit au XVIIIe siècle, préconisait la modération, l’indépendance et la santé pour jouir pleinement des belles choses de la vie, notamment du savoir. Mais il en était une encore plus chère à ses yeux : « On voit bien que je veux parler de l’amour. Cette passion est peut-être la seule qui puisse nous faire désirer de vivre…». Ironie du sort, quand elle fut enfin remise d’une passion avec Voltaire qui lui avait brûlé les ailes, et peu de temps après avoir terminé ces pages, Mme du Châtelet en connut une autre encore plus dévastatrice, pour un jeune officier, qui causa sa mort…

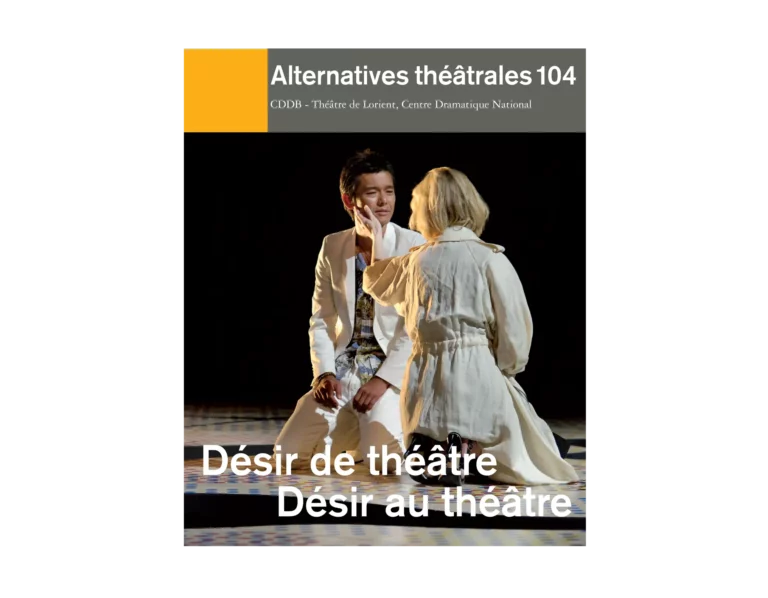

De tout temps, la notion de désir a occupé l’esprit des philosophes, et depuis le XXe siècle, celui des psychanalystes. Pour le théâtre, le sujet est béni. Trop vaste, nous avons choisi de présenter quelques fragments de ces discours désireux : quelques représentations des formes du désir sans foi ni loi3, sur les scènes contemporaines. Sans trop de tabous, comme des femmes et des hommes de « mauvaise moralité »4, nous nous sommes demandés : le désir au théâtre, comment ça se parle (se chante, se crie) ? Comment ça se joue et se met en scène aujourd’hui ?

Au cours des siècles et des sexes, les mots ont varié pour en parler ; les scénographies et les mises en scène aussi. De l’érotisme soft à la pornographie, de l’effleurement aux « Amours chiennes », l’éventail est large.

Si la psychanalyse nous apprend que l’objet du désir importe peu, L’ÉVENTAIL de Goldoni montre à quel point cet objet fait longtemps tourner la tête des amants, avant d’être rendu à sa simple nature de chose.

Ce qui compte, sans doute, ce n’est pas l’objet du désir mais sa cause, la raison du manque : « Je ne suis pas là pour donner du plaisir mais pour combler l’abîme du désir », explique le dealer de LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON de Bernard-Marie Koltès. Éric Vigner a mis en scène ce sublime combat du désir et exploré d’autres territoires de l’intime, depuis LA MAISON D’OS de Roland Dubillard, jusqu’à SEXTETT de Rémi De Vos, en passant par Duras, Racine ou Genet.

Le cinéaste Christophe Honoré a mis en scène au théâtre ANGELO TYRAN DE PADOUE, de Victor Hugo, en orchestrant la libido à quatre temps du mari, de la femme, de l’amant et de la putain, et leurs tyrannies du désir.

Le metteur en scène Guy Cassiers s’est cette foispenché sur le désir de vieillards japonais pour des jeunes filles sous narcotique, en adaptant pour l’opéra LES BELLES ENDORMIES de Kawabata.

C’est également aux phrases musicales du désir que la compagnie Sentimental Bourreau s’est attachée, en créant un TRISTAN ET… inspiré du TRISTAN ET ISEULT de Wagner, et de l’idée que le regard amoureux est fécondateur. Et l’amour, la plus profonde des révolutions politiques.

Quand des metteur(e)s en scène convient le désir sur leur plateau, Éros et Thanatos rôdent dans les parages : Christine Letailleur5 et Gisèle Vienne ont monté LA VÉNUS À LA FOURRURE de Sacher-Masoch, l’une avec des acteurs de chair et d’os, l’autre avec des mannequins. Madeleine Louarn a adapté un texte Dada où la société déraille et les pulsions s’expriment avec une liberté inouïe. Transgressions, sado-masochisme, plaisir fétichiste, érotisme et désir de mort. Sade et Bataille ne sont jamais loin. Ces aventuriers angoissés de l’érotisme, explorateurs des confins du désir6, habitent violemment certains théâtres : les créations de Jean-Michel Rabeux sont frappées du sceau de l’impulsion et de la férocité ; Marc Liebens joue avec l’inceste et le cannibalisme amoureux… Bestialité et sublime.

Vital, le désir de sexe n’est ni propre ni pur. Le désir du pouvoir et le pouvoir du désir ne le sont pas plus. C’est de son absence dont Arthur Nauzyciel témoigne à propos de sa mise en scène de JULES CÉSAR de Shakespeare.

Les pulsions n’appartiennent pas au seul monde des adultes. Fabrice Melquiot et Emmanuel Demarcy-Mota s’expriment sur le désir du jeune public, loin des clichés de l’innocence. Claude Régy, en montant le long poème de Fernando Pessoa intitulé ODE MARITIME, a convoqué une multiplicité de désirs : de meurtre, de sensualité, de désespoir et d’enfance aussi. À l’image, sans doute, de l’auteur portugais et de son désir d’écrire au nom de tous ses autres moi, de ses hétéronymes.

Dans son spectacle/ performance BECOMING A MAN, Scott Turner Schofield revendique son « désir d’être un autre » en présentant les étapes de sa transformation de femme en homme.

Enfin, Wajdi Mouawad nous transmet son furieux et joyeux désir de peindre : comme une invitation à prendre des bains de rouge et de bleu…

La liste des désirs et de ses traductions scéniques n’est bien sûr pas close. Il appartient aux lecteurs de la compléter par leurs propres souvenirs, comme il appartient aux spectateurs de compenser une attente souvent insatisfaite. Dans son analyse consacrée aux désirs du spectateur, Yannic Mancel nous incite à entretenir nos désirs de spectacle, en complétant L’ŒUVRE OUVERTE (Umberto Eco) : « L’ouverture est la condition même de la jouissance esthétique ».

- Dictionnaire culturel en langue française, Le Robert, Volume 1, p. 2324. ↩︎

- Madame du Châtelet, DISCOURS SUR LE BONHEUR, Préface d’Elisabeth Badinter, Rivages Poche / Petite Bibliothèque, 1997. ↩︎

- Jean-François de Sauverzac, LE DÉSIR SANS FOI NI LOI, Lecture de Lacan, Aubier Psychanalyse, 2000. ↩︎

- C’est-à-dire en doutant de la moralité des autres, d’après la Française dans HIROSHIMA MON AMOUR de Duras. ↩︎

- Voir l’article Du désir, on ne s’approche qu’en dansant

Quatre mises en scène de Christine Letailleur de Didier Plassard, en ligne sur le site d’Alternatives théâtrales. ↩︎ - Jean-François de Sauverzac, LE DÉSIR SANS FOI NI LOI, Lecture de Lacan, Aubier Psychanalyse, 2000, p. 21. ↩︎