BERNARD DEBROUX : Commençons cet entretien qui a pour objet le désir au théâtre par un regard sur ta mise en scène de JULES CÉSAR de Shakespeare. Pourrait-on dire qu’elle est articulée autour de ces trois dimensions : désir, pouvoir, mort ?

Arthur Nauzyciel : Les personnages de JULES CÉSAR ont perdu le sens de leur quête, ils ont perdu le sens de leur existence, et d’un seul coup, l’idée de tuer César réactive quelque chose du désir. Ce n’est pas un désir de pouvoir qui les meut. J’ai pensé à KAGEMUSHA de Kurosawa… Les personnages sont comme des samouraïs qui ont perdu le sens de leur quête. À un moment quelqu’un dit à l’autre que ce serait bien de tuer quelqu’un, César, et quelque chose va cheminer en Brutus, qui va le réanimer et le pousser jusqu’à ce meurtre. Il y a du désir qui apparaît quand on caresse l’idée de la mort.

Je ne pense pas que dans la pièce, il s’agisse d’un meurtre politique. Il s’agit de tuer pour se sentir vivant. Ils ont tellement perdu le sens de leur existence qu’ils considèrent la vie et la mort d’un même œil. Dans le meurtre de César, on se reconnecte à quelque chose du vivant, on retrouve des sensations.

JULES CÉSAR met en réalité en scène trois personnages : ce n’est pas César qui est mis en scène. César, c’est une marque, c’est un logo. Les trois hommes, ce sont Cassius, puis Brutus, puis Marc Antoine qui sont chacun à leur tour responsables d’un acte, dans tous les sens du terme et qui sont trois hommes qui sans aller à dire qu’ils sont de grands dépressifs sont quand même des gens qui ne savent plus très bien pourquoi ils sont vivants. Beaucoup de répliques dans la pièce en témoignent : « On sait qu’on doit mourir, ce qui compte c’est ce qu’on fait du temps passé avant », « Est-ce que vous pouvez savoir qui vous êtes ? Non, parce qu’on a besoin d’autre chose pour se connaître ». Il y a un appel à autre chose. Brutus à Cassius : « Où voulez-vous m’entraîner Cassius pour me faire voir en moi ce que je ne sais pas de moi ? » On sent que le deal qui est passé entre ces deux hommes au début est métaphysique, il n’est pas politique.

Christophe Triau : Tu t’es inspiré, pour cette mise en scène, des années soixante et des années Kennedy1, tu y fais référence. Ces années sont souvent considérées comme pleines d’espoir pour la politique, en opposition à aujourd’hui, qui serait caractérisé par une perte de foi dans la politique…

A. N.: J’ai toujours besoin d’inscrire mes créations dans le contexte où je travaille. Que le processus de création devienne le sujet même. Là, je créais durant une année d’élection présidentielle aux États-Unis, JULES CÉSAR, pièce politique dans un théâtre qui a été éminemment artistique avant de devenir maintenant un théâtre plus commercial, dans une ville soi-disant démocrate mais en réalité profondément conservatrice, et qui était le berceau du premier président catholique élu aux États-Unis.

Les années soixante ont aussi été des années de désir aux États-Unis. On était dans un moment de bouleversements, porté par les mouvements utopistes américains et l’explosion artistique qui en a découlé. En opposition à la guerre froide, à la peur de l’étranger, ces mouvements proposent un monde utopique de grande liberté, intellectuelle, physique, artistique. On sort des murs pour aller jouer dans la rue, on développe la performance, on s’inscrit dans une façon très libre de repenser l’art. Et cela, dans un pays qui a une histoire courte, qui n’est pas dans la contrainte de l’académisme, de la tradition comme on peut l’être dans l’histoire de l’art en Europe.

La question de la pulsion, du désir a été très centrale dans l’art américain. JULES CÉSAR n’est pas un spectacle sur l’histoire de l’art mais on y raconte quelque chose du contexte historique de ces années-là dans sa liberté mais aussi dans son rapport à la consommation. On cite Warhol, Rauschenberg, TheAntFarm(ce groupe d’architectes qui, dans les années soixante, avait enterré des Cadillac dans le désert du Texas). On s’est inspiré de ce travail pour le décor. Dans le dernier acte qui est dominé par la couleur rouge, pour les batailles, il y avait une Cadillac noire de 64 suspendue en l’air, comme en plongée, comme une image arrêtée, comme la Lincoln de l’assassinat de Kennedy.

Cette image modifiait fortement la perspective visuelle, on ne savait plus très bien où était l’envers et l’endroit.

Ça me semblait important d’évoquer tout ça dans ce qui allait être le dernier spectacle relevant d’un théâtre d’art créé dans ce théâtre. L’American Repertory Theater(A.R.T) a été construit en 1964 et est né de la volonté d’artistes et d’intellectuels issus de Yale et qui, en lien avec Harvard, voulaient inventer un théâtre contemporain, affranchi de la tradition Shakespearienne, de Broadway et de la comédie musicale. C’est très rare aux États-Unis, qu’un théâtre s’affirme comme un théâtre d’art… L’A.R.Ta été le lieu où se sont trouvés en résidence des artistes comme Bob Wilson, David Mamet, Krystian Lupa. Peter Sellars y a été élève. Quand je suis arrivé, le directeur artistique, Robert Woodruff venait d’être renvoyé, sous prétexte d’une programmation trop élitiste. Depuis JULES CÉSAR, une nouvelle directrice artistique a été nommée qui présente HAIR à Broadway et a transformé une des deux salles de l’A.R.T en Night Club où se joue une adaptation disco du SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ… L’engagement de l’équipe technique sur JULES CÉSAR a été très fort, comme si les techniciens sentaient que c’était la dernière fois qu’ils allaient être sollicités de cette manière.

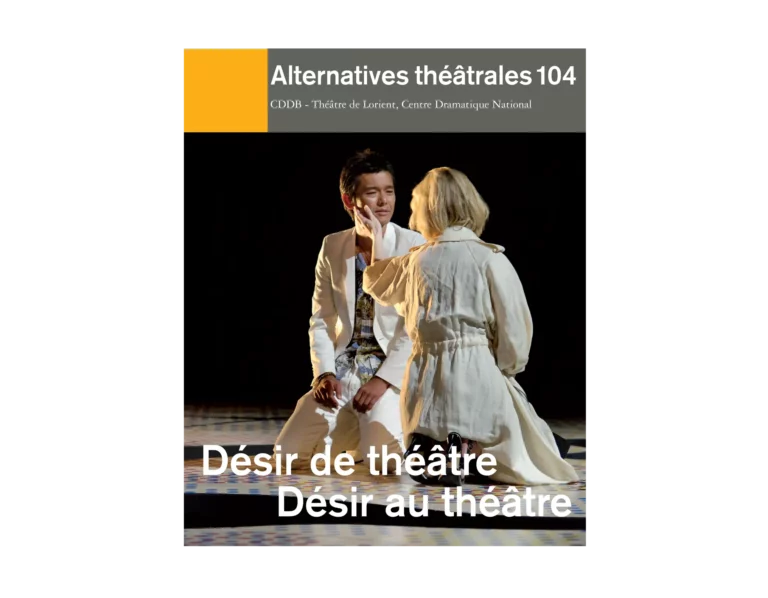

Thomas Derrah et Neil Patrick Stewart, Gardiner Comfort, Daniel Le, Daniel Pettrow, Tim Mc Donough, Mark L. Montgomery dans JULES CÉSAR de William Shakespeare, mise en scène Arthur Nauzyciel, American Repertory Theatre, Boston (MA, USA).

Photo Frédéric Nauczyciel pour le Centre Dramatique National Orléans Loiret.

Si ce spectacle a pour objet la mort du désir, il s’est fait avec énormément de désir… Pour tous, acteurs, artistes et techniciens, c’était vraiment un engagement sur un travail d’exigence artistique.

C’est la raison pour laquelle sans doute il y a quelque chose de mélancolique dans le spectacle, on parle d’un monde qui est fini, de la vanité des choses… Ce meurtre n’aura servi à rien. Quid d’un monde où l’on pouvait avoir la foi dans l’art, la force de la parole, la communauté ? Finalement, à la fin, c’est un autre César qui est nommé, on rentre dans une histoire de l’Occident qui nous ramène directement aux grands crimes du XXe siècle. On a été débordé par l’image, on est dans une ère de l’apparence, du storytelling.

Cette mélancolie du spectacle, c’est à la fois celle des héros qui ont perdu le sens de leur quête, qui n’ont pas compris que le monde avait changé. Ce qui les construisait, qui les tenait est en train de s’écrouler. JULES CÉSAR est une pièce qui avait été écrite pour inaugurer un théâtre – Le Globe, le théâtre de Shakespeare – ce n’est pas anodin de choisir cette pièce. C’est évidemment un manifeste politique mais c’est surtout un manifeste artistique, basé sur la force du mot, de la parole, comme dans ORDET mais à un autre endroit. La parole est l’outil qui permet de construire ou de détruire. C’est le mot qui crée l’imaginaire, qui crée la rêverie, qui crée la réalité dans laquelle on existe.

B. D.: Il y a eu un travail important sur l’univers sonore qui ravit les oreilles du spectateur. Ce rythme de la langue qui semble très moderne, cet accompagnement de jazz en direct ; mais en même temps ce n’est pas iconoclaste, on reste dans une certaine tradition.

A. N.: Oui, on reste dans la tradition. Je pense que JULES CÉSAR a été l’apogée – à l’époque de sa création – de ce que les gens attendaient du théâtre, quelque chose qui avait à voir avec la rhétorique et la beauté de la langue. C’est un moment qui est à la fois le plus sévère du règne de la reine Élisabeth et en même temps un moment, si on parle d’art et de poésie, où l’on exalte le plaisir de l’oreille. C’est un peu plus tard que Shakespeare va passer à un théâtre d’action. Dans JULES CÉSAR, il n’y a pas d’action jusqu’à l’acte III où on tue César.

Et dans l’acte V, il y a les batailles. Pour le reste, tout n’existe que dans les discours et dans les paroles qu’on rapporte. Ce sont des gens qui sont dans la considération métaphysique de ce qui les hante ou dans le rêve, ou dans le fait de raconter leurs rêves ou de les interpréter. On ne fait donc que rapporter des propos extérieurs ou on ne fait qu’interpréter des propos rapportés. Puis, à un moment, il y a le meurtre qui est exactement au milieu de la pièce.

La pièce est écrite en vers et je voulais respecter cette forme d’écriture. Aux États-Unis, les acteurs n’ont pas l’habitude de respecter les vers, ils font des enjambements pour rendre le théâtre plus « efficace ». Pour le public comme pour les acteurs, ça a été un travail particulier. Nous avons travaillé le vers de manière extrêmement précise, serrant au plus près la construction de la pièce pour ne pas être dans une sorte d’interprétation a priori. Nous voulions « faire entendre comment c’est écrit ».

Ce travail sur le vers donne une « tenue ». J’ai donc fait ce travail sur le son en même temps que le travail sur le sens. À ce moment, aux États-Unis, je ne pensais pas à des spectateurs français. Mais en retravaillant ici en France, je disais aux acteurs que même si le public français ne comprenait pas leur langue, cet anglais du XVIe siècle, il est important de révéler la musicalité de cette langue. C’est important de pouvoir entendre Shakespeare en anglais. Cette élégance, cette puissance, cette tenue de la langue sont nécessaires pour qu’on atteigne une certaine hauteur, une certaine conscience des enjeux, puisqu’on se trouve en face d’une histoire qui est de l’ordre de la tragédie, d’une mémoire collective de l’humanité. Le rapport à la langue crée non pas une distance, mais donne ce sentiment que les personnages sont des témoins, plus que des héros.