J’AI DÉCOUVERT Patrick Bonté il y a longtemps déjà, un peu par hasard, en lisant certains de ses textes critiques. Des professions de foi dont, aussitôt, l’authenticité et un certain ton décapant retinrent mon attention. Je n’ai découvert ses spectacles que plus tard.

Et, entre ces deux moments, je connus l’homme. J’aimerais dire que nous ne nous sommes plus quittés. Et ajouter que cela se passait, généralement, au retour de chacune de ses tournées.

Alors nous nous rencontrions à déjeuner. De quoi parlions-nous ? De nos lectures, de nos projets, de l’état du pays où nous vivions, et surtout de celui des pays qu’il venait de visiter avec un de ses spectacles.

Plus tard, je retrouverai sur scène comme de secrets vestiges de ses voyages. Il glanait, au loin, de quoi alimenter ses visions ultérieures.

Le mot « tournée », guère évocateur d’ordinaire, prit pour moi un autre sens, un relief différent. J’étais frappé de sa capacité de capter des impressions vives et parfois paradoxales des territoires traversés. Ce serait peu dire qu’il a fait le tour du monde. Mais, aux antipodes du globe-trotter, tel le porteur d’un message qui était reçu, ici et là, de façon parfois surprenante et comme si, en échange, on « lui rendait la monnaie de sa pièce » (!) en lui révélant quelques mots de passe sur le pays visité. Ou le système qui le régissait.

Car c’est bien d’un système qu’il s’agissait pour lui en amont de tout pittoresque — de décoder surtout. Il suffit de lire ses manifestes esthétiques, pour mesurer à quel point notre homme a la tête politique. Comme il est dépourvu d’innocence.

Me risquerais-je même à suggérer qu’à force de s’en prendre à tous les totalitarismes — en ce compris celui d’un certain néo-libéralisme médiocratique, il n’est pas toujours loin, alors, de jeter le bébé avec l’eau du bain ?

C’est qu’il ne s’en prend pas, seulement, à la triviale anecdote d’une certaine société marchande, à tous les navrants consumérismes, à la pitoyable vergogne de tous les jeux de pouvoir mais à la pure et simple dictature du soi-disant « réel » ou au navrant psychologisme qui permet commodément d’en dessiner les contours, pour mieux l’encourager, mais surtout aux malices et aux stratégies de tous les totalitarismes inapparents et … sans totalité aucune.

Tout charisme lui devient alors suspect et pas seulement les vulgaires jeux de séduction. Surtout il récuse toute métaphysique, ce qui n’est pas sans risque ni inconvénient éventuel.

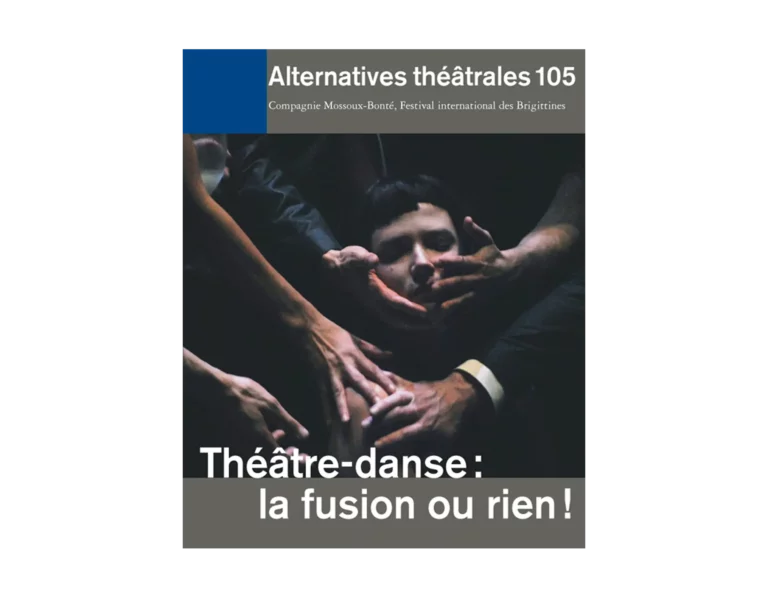

Photo Henri Pribik.

Et même, à mon avis, toute mythologie. Ce n’est pas un art visionnaire mais anthropomorphique. On attend tout sauf Godot. Cherche-t-on à nous fasciner ? Rien n’est moins sûr. Mais plutôt on nous prend à partie.

Un art entend donc naître en empruntant à deux autres dont on dénonce les actuelles

« insuffisances », et au nom d’une frustration — on s’autorise ce qu’on suggère que les autres refusent, ou ont avili au rang du cliché.

Au sempiternel bavardage, on substitue un hiératique no comment.

On s’avance nu, mais non sans ruse et en débordant d’ironie. Pas de scaphandre pour le plongeur. Ni d’orchidées pour Miss Blandish. Omnipotence du fantasme. Et pourtant on ne prétend pas mettre « l’imagination au pouvoir ». On brocarde tout pouvoir, même celui-là. C’est que même le travail fantasmatique ne rend pas (absolument) libre !

Foin de l’idéologie du corps souffrant ou jouisseur. On n’ira pas l’exalter ni le meurtrir. Mais on le donne à voir sans cesse dépassé par ce qu’il abrite et ce qui le hante — (pas de place pour des gestes de bois, comme la langue du même nom).

On en ressort ni convaincu ni envoûté. Embarqués, seulement. Renvoyé — implacablement — à soi-même. C’est bien en vain qu’on chercherait, malgré soi, ici des références : Dieu merci(!), on ne les trouverait pas ou on se tromperait à tout coup sur elles.

On peut certes nous inviter à « rebondir » sur ces propositions découpées comme des bas-reliefs dans la statuaire du spectacle. Autant nous demander aussi bien de nous immerger, de nous couler dans cette démarche. À quoi bon ? Cela n’appelle ni empathie ni connivence. Elle impose, exige la distance critique. Repoussé au magasin des accessoires l’ornemental divertissement. On convoque les interprètes plutôt que de s’éprendre d’eux. On respecte la complexitédes choses sans avoir à subir son avalanche en suffoquant.

On l’a souligné à satiété : il s’agit d’une école de trouble. On ne nous révèle l’inquiétant que pour rassurer notre intelligence. On se retrouve un peu dans la posture du myope chez l’ophtalmologue lorsque celui-ci invite celui-là à déchiffrer les lettres sur un tableau apparemment dépourvu de signification textuelle.

Quelques remarques, encore.

Je crois que Patrick et Nicole, par bonheur, pensent qu’il n’y a rien d’indicible : cette solution de commodité dont usent et abusent de prophétiques fainéants. Ce qui se donne à voir sur le plateau apparaît infiniment moins prémédité que les modes d’emploi — aussi subtils soient-ils — qui sont distribués à l’entrée du théâtre. (Ici on croirait parfois, presque, à l’installation de quelque machine de guerre contre les conformismes. Il y a bien une guerre mais pas de Grosse Bertha. On va se battre à mains nues.)

En fait, on ne nous prévient de rien. On peut lever l’ancre (… et l’encre!). Le voyage commence.