UN NOUVEAU théâtre peut-il naître s’il n’existe pas de nouveaux acteurs ? L’Académie d’art dramatique de Rome avait tenté de répondre à cette question. Créée en 1936 par Silvio d’Amico, cette Académie cherchait à former un acteur et un metteur en scène ouvert et curieux, capable de donner de l’épaisseur, de la vérité et de la profondeur aux personnages à interpréter en même temps qu’une étique et une moralité au travail théâtral. Cette question a été reprise ensuite par les théâtres publics (Stabili) lors de leur fondation mais les réponses apportées ont souvent varié au cours du temps.

Depuis sa naissance en mai 1947, le Piccolo Teatro de Milan a indéniablement donné un important coup d’accélérateur au renouveau de la scène italienne non seulement parce qu’il s’est affirmé comme un véritable théâtre voué à la mise en scène, mais aussi parce que parmi les points fondamentaux de la « charte » idéale des devoirs d’un théâtre public se trouvait l’exigence d’avoir une école liée au théâtre, véritable vivier de jeunes talents à insérer régulièrement dans les productions de l’établissement, nouvelles forces artistiques susceptibles de nourrir son projet novateur.

La première école du Piccolo Teatro est née en 1951 : Giorgio Strehler y enseignait l’interprétation ; un maître d’à peine trente ans. Cette école qui a eu une vie mouvementée avant de devenir plus tard tout à fait autonome, pouvait compter sur une structure stable et sur une salle de théâtre. Suite aux engagements toujours plus accaparants de Strehler comme metteur en scène et comme codirecteur du Piccolo, l’école fut donnée en gestion dans les années soixante à la Commune de Milan, en ne conservant son ancienne raison sociale que dans son appellation (Civica Scuola d’Arte Drammatica). Elle est devenue aujourd’hui l’«École d’Art Dramatique Paolo Grassi », ouverte aux nouveaux langages scéniques.

Avec la naissance du Piccolo Teatro Studio (1987) et du nouvel emplacement (aujourd’hui Teatro Strehler), Giorgio Strehler a donc jugé nécessaire de réinvestir l’école liée structurellement au théâtre qu’il dirigeait, empreinte de sa vision du travail de l’acteur. Une école où il lui soit possible de transmettre ses idées, sa vision, son savoir théâtral. Un lieu protégé où il pourrait se confronter et redéfinir ce qui est l’essence même de son théâtre – l’art de l’acteur – au contact direct de la scène.

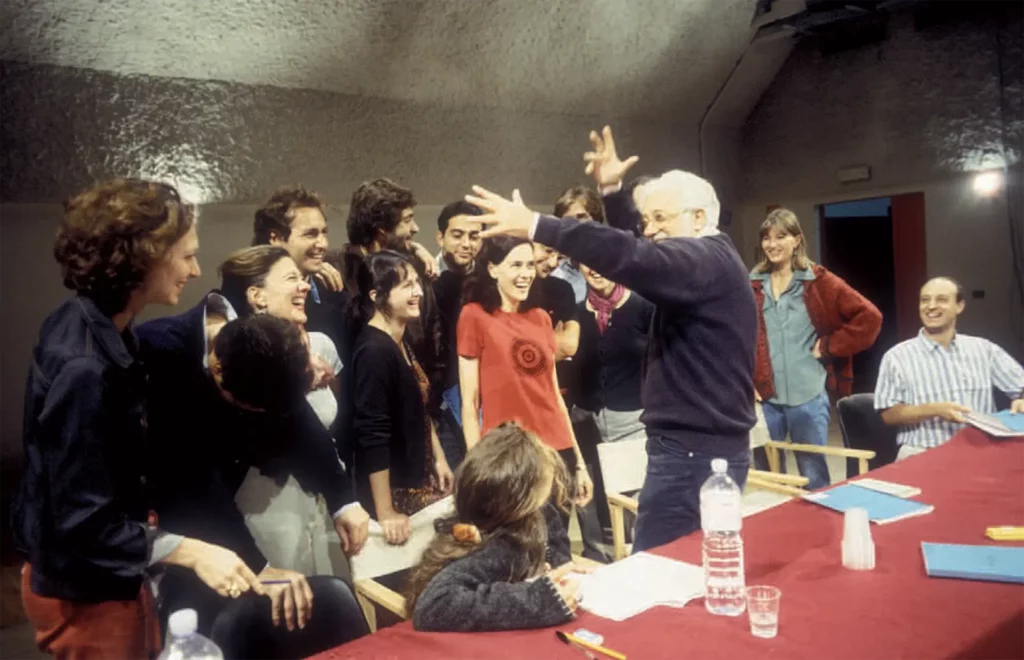

Strehler imagine donc l’école comme un workshop permanent où l’apprentissage se mêlerait au travail théâtral professionnel, permettant aux élèves de participer à l’occasion aux spectacles à l’affiche du Piccolo, ou prenant part en tout cas à la vie quotidienne du théâtre dans une osmose harmonieuse. Strehler monte alors FAUST I et II de Goethe. Il développe dans ce spectacle une vision toute personnelle, à la recherche d’un langage commun, d’une « écriture publique ». C’est le moment où il reprend les rennes de sa qualité de Maître, de chercheur de nouvelles formes, au-dedans et au-dehors du spectacle. C’est pour lui à la fois un voyage à l’intérieur et à l’extérieur du théâtre, prenant pour compagnons de route de jeunes acteurs, dans une esthétique si particulière où l’illusion du théâtre rejoint le monde concret du spectateur, où l’acteur est au cœur de la relation entre la vie hors du théâtre et la réalité de la scène.

Dans le projet quotidien de l’école, Strehler place l’acteur au centre, mais plutôt que de le plier à ses désirs, il tente d’en faire son partenaire de travail. Sans perdre de vue qu’il est absolument nécessaire d’assimiler profondément toutes les découvertes des techniques scéniques du jeu pour les actualiser, il s’agit de détacher les mots de la page, et de chercher leur incarnation sur la scène. Bien sûr, la formation de l’acteur va de pair avec la connaissance du métier, dans une quête qui vise à dépasser les schémas et les défauts, intellectuels et pratiques, que l’interprète contemporain a reçus en héritage d’un théâtre vidé de sens. La recherche de Strehler sur l’interprétation semble portée par la conscience que l’acteur doit être capable de ne plus se réfugier dans la « déclamation » d’un mot qui joue sur l’abstraction conventionnelle propre à la langue italienne qui, en même temps et de manière rigide, l’éloigne du « vivant ». La dialectique qui en découle permet d’authentiques situations dramatiques, la construction de personnages pris dans leur vérité humaine, démontant la vraisemblance du discours scénique au moyen de ce qui pourrait sembler une utopie didactique mais qui est plutôt une version géniale, toute italienne, du jeu épique brechtien. « Une école de responsabilité morale », ainsi la définissait-il, où le théâtre n’a pas honte d’être pauvre, de mettre à nu ses petits secrets en dehors des simples feux de la rampe. Il affichait ainsi sa dette envers ses maîtres Copeau, Jouvet mais aussi Stanislavski et bien sûr Brecht, dans la perspective de former un nouvel acteur pour un théâtre qui soit, à la fois, éthique, citoyen, et, au sens large, politique. La recherche de Strehler était portée par l’ambition de faire du théâtre au-delà de la scène, de donner une dimension plus large et plus humaine à l’acte théâtral, pour peut-être en dépasser les limites. Son apparente virtuosité et son éclectisme renvoyaient à une démarche humaine et politique profonde.

L'ENTRÉE de l’École-Studio se trouve à quelques pas seulement du Théâtre d’Art de Moscou (MHAT). C’est l’une des trois grandes…