YANNIC MANCEL : Je me souviens avoir lu dans la presse, au moment de votre nomination à la tête de ce Centre Dramatique aujourd’hui rebaptisé Théâtre du Nord, que l’État vous avait choisi pour vous y investir d’une mission de formation professionnelle en art dramatique qui, à l’époque, faisait cruellement défaut au nord d’une ligne Rennes-Paris-Strasbourg.

Stuart B. Seide : Plus exactement, accompagnant ma nomination à la tête du Centre Dramatique, il était stipulé que j’étais chargé de réfléchir sur l’état de la pédagogie dans la région, ce qui m’a un peu surpris parce qu’il n’en avait jamais été question dans les entretiens préalables, même si je sentais bien que mes dix années d’expérience d’enseignement au Conservatoire National, précédées de quatre années à l’ENSATT, ex-École de la Rue Blanche, et de quelques stages dirigés à l’École de la Comédie de Saint-Étienne ou à celle du TNS, intéressaient mes interlocuteurs. Dans un premier temps j’ai donc observé, rencontré des gens et dressé un état des lieux, comme pour un audit. J’ai pu alors constater que la classe professionnelle du Conservatoire de Lille était fermée depuis une dizaine d’années, et que la Comédie de Béthune avait un vague projet, encore très imprécis, dans lequel j’aurais peut-être pu, à titre personnel, trouver ma place. Mais ce n’est qu’au bout d’un an ou un an et demi d’exploration, de consultation et de réflexion, qu’il m’est apparu évident que la solution aux besoins exprimés par les autorités politiques comme par les forces vives de l’activité théâtrale dans cette région Nord Pas-de-Calais, était la création d’une école ®attachée au Centre Dramatique. Au printemps 1999, j’ai donc remis aux partenaires politiques et financiers un pré-projet qui était déjà la première esquisse de ce que deviendrait dans la réalité l’EPSAD, notre École Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique. Et pourtant l’École n’ouvrirait ses portes à une première promotion qu’en septembre 2003 : il aura donc fallu cinq ans de maturation et de construction pour que les différents partenaires politiques (État, Région et Ville de Lille) s’accordent sur la définition administrative, juridique et financière de cette nouvelle institution.

Y. M.: Qu’a donc représenté pour vous le fait de fonder une nouvelle école, par opposition à l’héritage d’une école déjà existante ?

S. B. S. : Je ne sais pas si j’aurais accepté la direction d’une école déjà existante. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est la pédagogie, c’est le rapport direct avec des jeunes gens, ce dialogue qui a pour objectif la construction de leur être théâtral.

Y. M.: Le modèle contenu dans votre pré-projet était un modèle que vous avait inspiré votre pratique dans d’autres écoles – je pense notamment à Strasbourg et à Saint-Étienne?…

S. B. S. : En effet, bien que ma pratique la plus ancrée dans l’expérience et la durée fût celle du Conservatoire, le modèle que nous avions en tête était bien celui de Strasbourg, avec des cours dits « techniques » et récurrents le matin, et des ateliers l’après-midi, d’une durée de quatre à six semaines, encadrés par des acteurs ou des metteurs en scène autour d’un auteur, d’une œuvre ou d’un thème, plutôt que trois ou quatre professeurs permanents qui, sur le modèle des conservatoires, dans une classe, font travailler des scènes. Mais ce que j’apprécie par-dessus tout, dans notre fonctionnement, c’est que nous ne recrutons que quinze élèves-acteurs pour une durée de trois ans, un petit groupe homogène que nous pouvons accompagner individuellement dans la durée, sans avoir à partager notre attention entre plusieurs promotions ou avec d’autres sections pédagogiques comme c’est le cas dans de plus grosses institutions pédagogiques. Cette dimension familiale, très humaine, me réjouit car elle renforce les liens que je peux entretenir avec chacun, et que chacun peut entretenir avec les enseignants, les artistes-intervenants et le personnel artistique, administratif ou technique du théâtre, toutes catégories confondues.

Y. M.: Quels sont précisément et concrètement le avantages offerts par une école associée à un théâtre ?

S. B. S. : Lorsqu’il y a une quarantaine d’années, je me suis formé au théâtre dans les universités américaines, en l’occurrence, à côté des cours d’art dramatique et d’interprétation, il nous fallait nous initier à tous les postes de la création et de l’artisanat théâtral. Nous disposions dans nos locaux de trois salles de spectacle et de répétition, et nous devions produire des présentations de spectacles dans leur entièreté, à rythmes réguliers, ce qui à cette époque de ma vie me paraissait une évidence. Lorsque je suis arrivé en France, je me suis évidemment intéressé à la formation, et donc au Conservatoire National et aux conservatoires de province, et j’ai été très étonné que, pour y entrer, on présentait des scènes, que pendant les trois années, on y travaillait des scènes, et que, pour en sortir, on présentait encore des scènes. On était donc évalué sur huit ou dix minutes. Mais pour ce qui concerne la construction d’un personnage pendant deux mois sur une durée de quatre ou cinq actes, le placement du corps et du visage dans un éclairage toujours changeant, le port et l’acceptation d’un costume, etc., apparemment rien n’était prévu. Sur ce point, je me sens très proche d’Antoine Vitez : certes, l’école de théâtre doit être un laboratoire protégé, dont l’ébullition fonctionne en vase clos, sans aucun objectif de rentabilité ni d’efficacité, un espace de recherche libre et improductif…, mais elle doit aussi, à intervalles réguliers, se confronter à des rendez-vous avec les contraintes et les réalités artisanales du « métier » et se colleter notamment avec l’intégralité d’une œuvre et sa présentation au public. Et puis une école de théâtre, en plus de sa grille pédagogique et de son planning de cours, se doit, me semble-t-il, de favoriser les rencontres fortuites, spontanées, informelles avec les acteurs et les actrices des spectacles programmés. Tout jeune élève-acteur qui le souhaite peut être engagé prioritairement comme ouvreur au Théâtre du Nord : il pourra ainsi assister en salle cinq fois, dix fois à la représentation de la même pièce et rencontrer plusieurs fois les acteurs ou le metteur en scène dans les espaces publics du théâtre, à quoi s’ajoutera pour lui la très grande richesse de programmation de la métropole lilloise. Autre point de cohérence entre le théâtre et son école : la plupart de nos intervenants sont des artistes en activité dont les spectacles, ceux dans lesquels ils jouent ou qu’ils mettent en scène, sont à un moment ou à un autre, et souvent de façon récurrente, programmés dans les saisons du Théâtre du Nord.

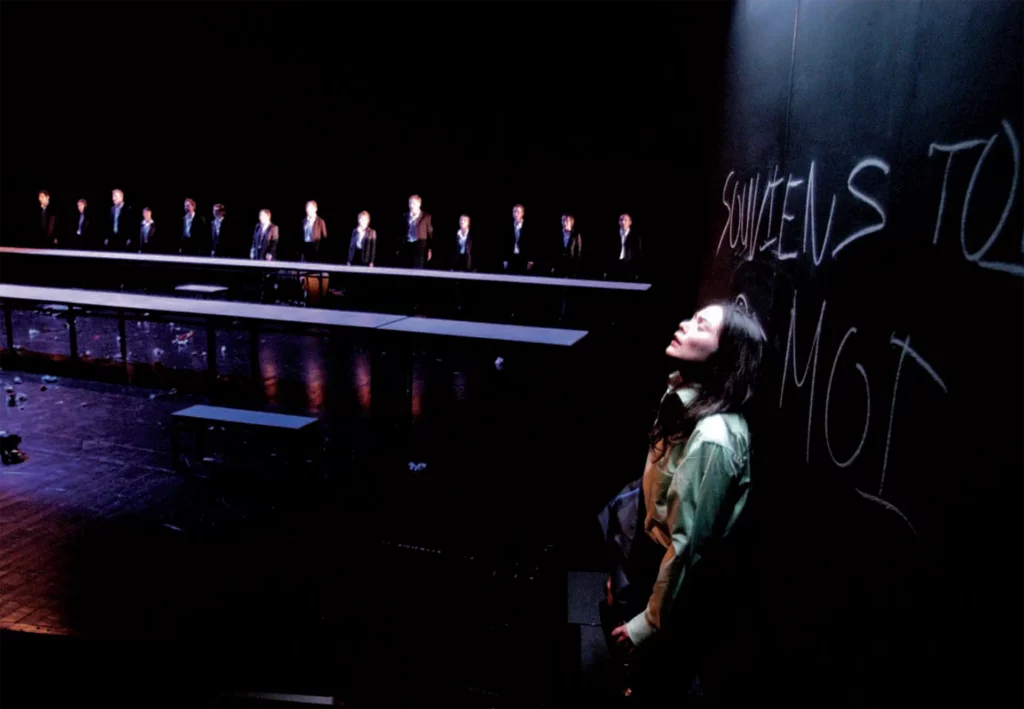

Photo Pidz.