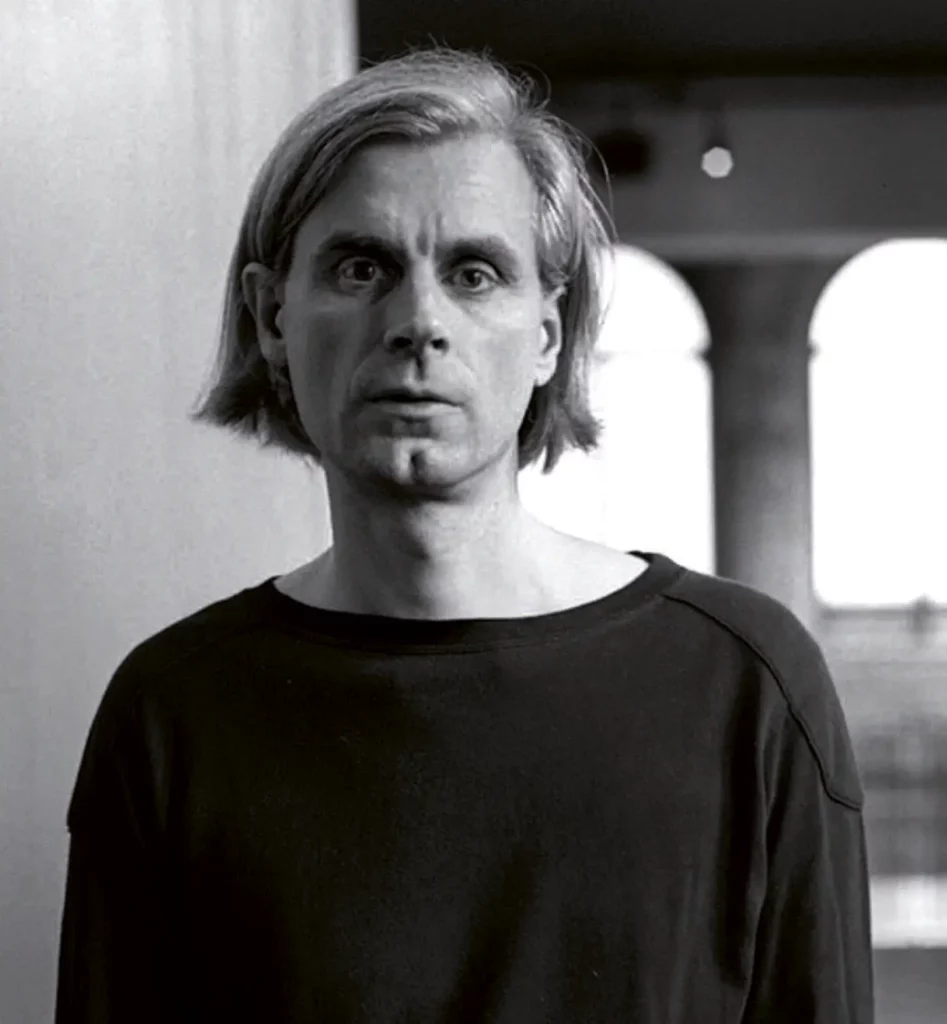

ALAIN PERROUX : Avant d’écrire votre premier texte destiné à un opéra, INTO THE LITTLE HILL (2006), quel lien aviez-vous avec l’univers musical et lyrique ?

Martin Crimp : Je suis un musicien amateur : je joue du piano depuis mon enfance. Mais l’opéra n’a jamais fait partie de mon environnement. J’ai commencé à m’y intéresser du moment où a commencé ma collaboration avec le compositeur George Benjamin. Auparavant, je n’avais jamais mis les pieds dans un opéra, ni même écouté de la musique d’opéra. La seule musique dramatique que je connaissais, c’étaient les passions de Jean-Sébastien Bach. Elles ont constitué un point de départ, et restent aujourd’hui mon principal point de référence. J’ai certes toujours écouté de la musique de chambre ou de la musique symphonique, mais Bach demeure mon compositeur favori. J’aime jouer sa musique.

A. P. : Comment avez-vous vécu l’expérience d’INTO THE LITTLE HILL ?

M. C. : Comme une expérience très heureuse. La première fois que j’ai entendu la musique de George, j’ai su que c’était « the real thing ». En termes de relation entre intellect et émotion, sa musique résonne fortement en moi. Et c’est pourquoi j’ai eu envie de travailler avec lui. Jusqu’alors, je n’étais guère plus versé dans l’univers de la musique contemporaine que dans celui de l’opéra.

A. P. : Pratiquement, comment travaillez-vous ensemble ?

M. C. : Lors de notre première collaboration, je lui ai donné des échantillons de textes afin de voir ce à quoi il réagissait le mieux. Puis nous avons défini ensemble une ébauche de structure à partir d’un matériau préexistant, le conte du joueur de flûte de Hamelin. Et enfin j’ai écrit le texte en entier, qu’il a mis en musique – nous n’avons que très peu changé ce texte en fonction de la composition. Pour WRITTEN ON SKIN, notre deuxième opéra créé au Festival d’Aix-en-Provence en juillet 2012, les choses se sont passées sensiblement de la même manière, si ce n’est que nous n’avons pas particulièrement discuté de la structure. J’ai donné à George différentes ébauches afin de choisir la direction dans laquelle il voulait me voir poursuivre. Une fois qu’il était déterminé, j’ai écrit la première partie, je la lui ai remise, elle lui a plu et j’ai donc continué. Parfois, au cours de la composition, il m’appelait pour me poser des questions ou m’adresser des demandes. Il traite mon texte avec un respect presque sacré (ce que ce texte ne mérite guère !) : par exemple en me demandant s’il peut couper tel ou tel mot. Parfois il me demande d’étoffer un passage, mais la plupart du temps il s’agit de coupes.

A. P. : Comment décidez-vous d’une structure dramaturgique ?

M. C. : En temps normal, j’invente mes propres histoires. Il n’y a que deux occasions où j’ai « théâtralisé » un sujet d’origine non-dramatique : précisément dans les deux opéras écrits avec George, INTO THE LITTLE HILL et WRITTEN ON SKIN. S’agissant d’INTO THE LITTLE HILL, la dramaturgie à laquelle j’ai abouti, soit la manière de « théâtraliser » cette matière, était en lien avec des contraintes que je connaissais dès le départ, notamment le fait qu’il n’y aurait que deux chanteurs à disposition. Comme j’avais décidé de reprendre l’histoire du joueur de flûte de Hamelin, qui compte de nombreux personnages, l’idée m’est venue d’un drame qui ne serait pas seulement représenté mais aussi « raconté » : dans leurs répliques, les personnages se décrivent en train de parler et d’agir. La seconde source d’inspiration, pour INTO THE LITTLE HILL, c’étaient les œuvres dont je me sens le plus proche dans le domaine de la narration musicale, comme je l’ai déjà souligné : les passions de Bach. C’est ainsi qu’ INTO THE LITTLE comprend des « choeurs » chantés par les deux solistes, qui se souviennent des passages dévolus à la « turba » (la « foule ») dans les passions. Quand nous en sommes arrivés au projet de WRITTEN ON SKIN, il me semblait naturel de développer le même modèle. J’ai donc gardé l’idée du choeur, ici composé d’anges qui commentent et mettent en place les scènes. Par ailleurs j’ai poursuivi le développement de la narration par les personnages eux-mêmes, mais en donnant à ceux-ci davantage d’autonomie.

A. P. : Est-ce une technique que vous pourriez utiliser dans une pièce de théâtre parlée ?

M. C. : Je ne suis pas sûr que je le souhaiterais. J’aurais peur que, dans une pièce de théâtre, cette technique apparaisse un peu empruntée, alors que, mises en musique, de telles répliques deviennent naturelles – sans que je puisse expliquer pourquoi.

A. P. : Le fait d’avoir expérimenté l’écriture d’un texte pour l’opéra a‑t-il changé votre manière d’écrire pour le théâtre parlé ?

M. C. : Cela oblige à examiner son propre style avec une grande lucidité. On réalise alors que l’on peut avoir, en tant qu’auteur de théâtre, certains maniérismes qui ne sont pas utiles à la musique, bien au contraire : ils font obstacle. Quand on écrit une pièce, on écrit aussi sa musique ; or quand on écrit pour un compositeur, on ne doit justement pas écrire la musique ! Il faut laisser quelque chose dehors, car vous savez que le compositeur prendra cela en charge. Vous devez notamment laisser de côté toute banalité, alors que l’on peut construire une pièce entière sur la banalité, comme le fait Tchekhov. C’est en tout cas une exigence qui provient de la musique de George Benjamin, laquelle met la barre à une hauteur différente – pour George, mettre en musique des mots comme « réfrigérateur » ou « béton » ne va pas de soi.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)