QUELLE FONCTION pourrait avoir la voix au théâtre si on ne la rendait plus esclave de la narration dramatique ? Quel champ de possibilités s’ouvrirait alors pour elle et pour ses auditeurs ?

Dans TESTAMENT du groupe She She Pop et CRAVE de Sarah Kane mis en scène par Thomas Ostermeier, la voix ne joue plus le rôle du dialogue entre les personnages dramatiques. She She Pop et Ostermeier s’interrogent sur le lien entre la voix et le corps, en exposant sa matérialité et sa musicalité et explorent les changements apparus dans la perception auditive par l’emploi de différentes technologies1.

She She Pop est un groupe de performeuses créé en 1998 à l’université de Gießen en Allemagne. Ses membres travaillent en collectif, loin de la structure hiérarchique qu’on trouve dans les théâtres subventionnés par l’État ou les villes. La démarche originale du groupe est de presque toujours inclure le public dans la conception du spectacle comme dans le cours de la représentation. De tendance féministe, le groupe était constitué au départ uniquement de femmes et s’est ouvert aux hommes par la suite. En 2011, la troupe She She Pop a été invitée à présenter TESTAMENT au festival Theatertreffen de Berlin, l’un des plus importants festivals du théâtre germanophone.

Le ROI LEAR : l’importance de peser ses mots

La première scène du ROI LEAR de Shakespeare sert de matériau de départ au spectacle TESTAMENT2 (2010); elle est exemplative du pouvoir de séduction que peut exercer une voix « flatteuse » et des effets qu’elle peut produire si on s’en montre dupe. Cette scène a été choisie par les membres du groupe She She Pop pour leur permettre d’aborder avec leurs véritables pères le conflit des générations représenté dans le ROI LEAR. Ils inscrivent leurs propres biographies dans le texte de Shakespeare, s’attaquant à des sujets intimes comme l’héritage ou le besoin croissant de soin et d’assistance nécessaire aux personnes âgées. En transposant à notre époque les conflits et problèmes du vieux Lear, ils dressent un tableau de la société moderne, de plus en plus vieillissante, où toute relation est soumise à un calcul économique.

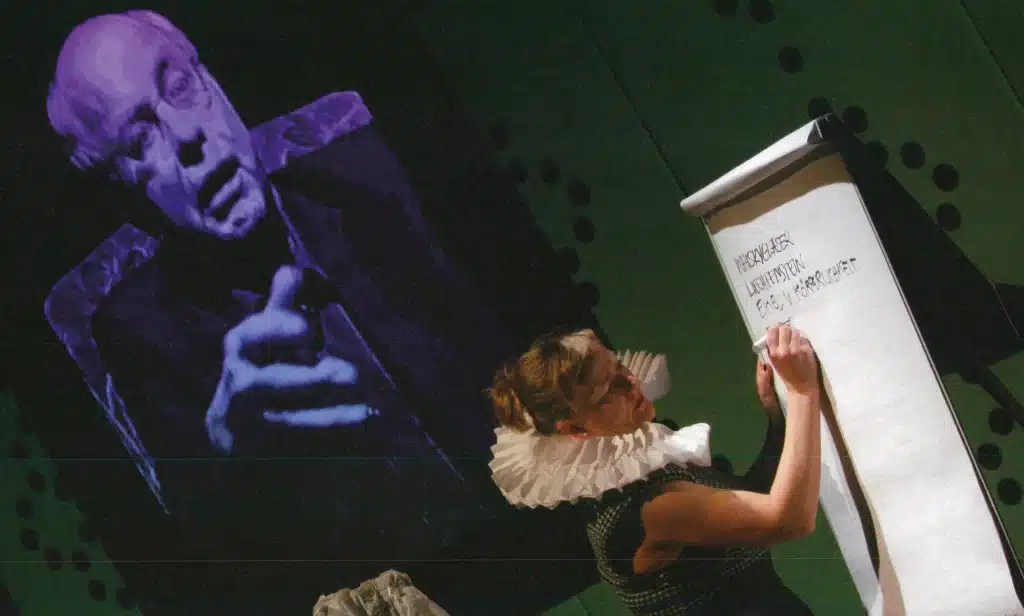

Comme dans la pièce de Shakespeare, le spectacle est divisé en cinq parties. Le texte shakespearien est projeté sur un mur et les scènes-clé entre le Roi Lear et ses filles sont lues à haute voix. Les répliques de Lear sont récitées par les trois pères et celles des trois soeurs par les membres de She She Pop. Ils les lisent lentement, sans émotion ni intonation. Cette neutralité de ton permet de ne pas se laisser emporter par l’orateur et son discours : les trois pères et les membres de She She Pop ne veulent pas jouer Lear et ses filles. Ils tentent à partir de cette forme d’interprétation de comparer leurs propres problèmes aux conflits vécus par les personnages de Shakespeare.

La voix : une biographie

La prononciation neutre rend toute sa force et son intelligibilité au texte de Shakespeare : comme il évite le ton pathétique, il permet de démasquer les tirades flatteuses et mensongères des deux filles aînées. L’absence d’intonation invite le public à se concentrer davantage sur la matérialité des voix, qui nous donnent des indications sur les biographies des performeurs3.

Les pères, qui ne sont pas acteurs de profession, ont besoin de micros pour pouvoir être compris. Les micros leur permettent de parler de façon « naturelle », assurent la compréhension de leurs voix âgées parfois « flottantes » et des accents qui révèlent leurs origines. À un moment du spectacle, l’un des pères demeure sans voix au milieu de l’interprétation d’une chanson. Cette absence de la voix, son caractère éphémère soulignent l’humanité du protagoniste comme les accents souabes et grecs celles de deux des trois pères.

Au cours du spectacle, on découvre leurs origines et les raisons pour lesquelles il est tellement important pour eux que les prochaines générations continuent à pratiquer les traditions de leurs pays natals. En revanche, les voix des membres de She She Pop ont été épurées de toutes traces de leurs accents d’origine et n’ont pas besoin de micro pour être compris par les spectateurs.

Par le vocabulaire utilisé, les voix fournissent aussi des informations sur le milieu social des pères. L’un des pères étant physicien, il essaie de traduire le désir de Lear d’échanger sa richesse contre l’amour de ses filles par une équation différentielle. Le second père, qui vient de Grèce, tente de trouver une explication au comportement de Lear dans les antiques tragédies grecques. Le troisième père, architecte, dessine le plan d’une chambre pouvant s’adapter à toutes sortes d’habitations et la déclare parfaite pour l’hébergement des personnes âgées qui dépendent de l’assistance de leurs familles.

La voix : un pont entre intimité et distanciation

Plusieurs fois pendant le spectacle, She She Pop et leurs pères mettent des casques et écoutent les enregistrements des premières répétitions du spectacle. Ces enregistrements ne sont pas perceptibles directement par le public. Cependant, She She Pop et leurs pères répètent la discussion qu’ils entendent à travers les écouteurs. Ils ne parlent pas tous en même temps, chacun répète ses propres mots. Et pourtant, on peut douter que ce qu’ils reconstruisent devant le public en temps réel soit identique à la discussion originale.

Comme ils doivent d’abord écouter l’enregistrement pour pouvoir le répéter, des pauses s’instaurent entre les différentes répliques. Ils font des efforts visibles pour répéter simultanément les discussions enregistrées. Ces efforts se ressentent aussi dans leurs voix. Concentrés sur la répétition de leurs propres paroles, et donc sur le contenu de ces paroles, ils négligent l’interprétation. Par conséquent, la mélodie des phrases n’est plus ni naturelle ni sincère. Cette distanciation ouvre une multitude d’interprétations. Le décalage temporaire n’indique pas seulement le laps de temps entre le moment où l’enregistrement a été fait et le moment de la représentation, mais aussi l’évolution de leurs jugements depuis le début du projet.

Les discussions tournent autour de la conception du projet : les pères se défendent avec véhémence, soulignant qu’ils ne partagent pas tout à fait le point de vue de Lear et qu’ils ne veulent pas être forcés à jouer un rôle dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Au lieu d’être les adversaires de leurs enfants, ils se considèrent plutôt comme leurs partenaires. On sent qu’ils éprouvent de la gêne à exprimer leurs problèmes personnels et intimes devant un public. Ils préfèrent le faire dans un espace privé. Heureusement, aucune de leurs inquiétudes n’est fondée : dans le spectacle, ils ne jouent pas les adversaires, et ne sont pas livrés au public grâce aux effets de distanciation produits par la forme choisie.