DE FORMATION théâtrale plutôt classique, Martine Wijckaert (1952) présente un parcours singulier dans son rapport à la scène, à ses images, aux mots et au texte. Metteure en scène de répertoire et auteure de ses propres spectacles et performances, elle passe des années 1990 aux années 2000 de quelques spectacles écrits de sa main et pour le plateau, quasi sans paroles, à une trilogie logorrhéique et explosive, où les mots occupent la représentation en problématisant l’espace, la lumière et le jeu à travers une relation assumée entre auteur et narrateur incarné par sa comédienne. Dans son écriture, deux phases très différentes doivent en effet être distinguées dans le traitement de la parole.

Wijckaert s’est confrontée très jeune au répertoire, dans la foulée immédiate de ses études de mise en scène (cinq projets de 1974 à 1980, à travers Ghelderode, Witkiewicz et Hugo Claus). Sa première expérience de l’écriture d’un spectacle plus personnel date de 1981, et résulte en quelque sorte d’un accident.LA PILULE VERTE, dont le succès fut retentissant, est comme on le sait le spectacle de l’histoire d’un spectacle qui ne peut avoir lieu 1 (faute de moyens financiers alors qu’elle préparait un projet basé sur GRÂCES et ÉPOUVANTAILS de Witkiewicz), et dans lequel les silences et les lieux sont aussi signifiants que les paroles – puisque la genèse de ce spectacle est également parallèle à la découverte d’un lieu fondamental dans son écriture et son parcours : la caserne Dailly, ex-bâtiments militaires labyrinthesques laissés en friche et dans lesquels elle parviendra finalement beaucoup plus tard à installer son propre théâtre, à force de « coups de gueule » et de conviction.

Wijckaert se dégage alors rapidement du media textuel stricto sensu pour évoluer dans une première période vers une écriture scénique très personnelle, dans des spectacles de plus en plus silencieux, dont la langue disparaît peu à peu. L’écriture scénique plurimodale est prédominante. Elle n’est en aucun cas illustrative d’un texte dramatique écrit au préalable, ni dirigée par lui, et elle se relie, ou plutôt est sous-tendue, par des paradigmes différents dans l’évolution d’un spectacle à l’autre, dont aucun n’est jamais directement lié aux mots. Le poids et la matérialisation scénique des mots aujourd’hui employés par Wijckaert dans les textes de ces derniers projets en date sont d’autant plus significatifs qu’ils sont rapportés à cette absence première.

Trois exemples marquants permettent de caractériser cette première période, usant successivement de trois de ces paradigmes non textuels pour développer le corps premier du spectacle : l’architecture et l’espace, la physique, la couleur et les lumières. C’est LA THÉORIE DU MOUCHOIR EN 1987, LES CHUTES DU NIAGARA en 1991, et en point d’orgue NATURE MORTE en 1995, dans lequel plus aucun mot n’est prononcé.

En arrière-plan de ce duo d’acteurs quasi muets figurant un couple en recherche de lui-même, l’écriture de LA THÉORIE DU MOUCHOIR (1987) est dictée par l’architecture des espaces, par les connexions imaginaires, les passages secrets, les soubassements, les au-delà de la scène (à côté, en dessous, et finalement au-dessus, dans un final magistral où s’envolent littéralement des cloches dans les cintres, le plafond s’écroulant pour appeler une quasi-cathédrale), métaphore tant de la recherche d’une communication entre deux êtres qui s’aiment, que d’une caserne, la fameuse, idéalisée dans ses espaces créatifs et les fantasmes de passages secrets qu’elle recèle. L’architecture et ses plans non révélés organisent l’écriture de la scène.

Avec LES CHUTES DU NIAGARA (1991), Wijckaert s’enfonce encore un peu dans une certaine forme d’ésotérisme à travers cette allégorie de l’amour et de la relation du couple cette fois presque impossible.

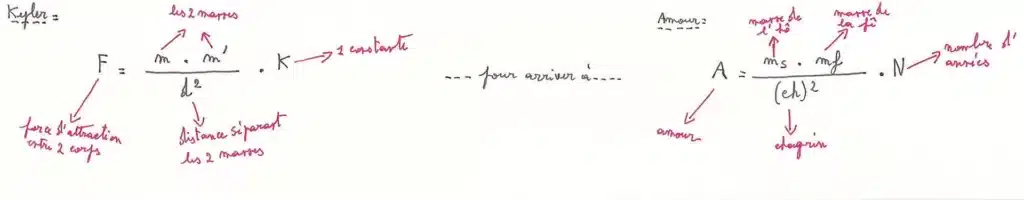

Comme le montrent abondamment les notes préparatoires et les recherches préalables au spectacle, l’écriture est ici dictée par « la physique des sentiments », motivant l’élaboration de formules complexes et de modèles pseudo-einsteiniens (Kepler et Prigogine sont eux aussi convoqués…) qui s’enchaînent les uns aux autres pour aboutir à cette formule finale qui résume à elle seule tout le projet du spectacle.

Enfin NATURE MORTE (1995) est hommage au peintre et à l’appréhension de la couleur. L’écriture provient de la rencontre de la lumière et d’un objet (l’épidiascope); elle n’est soumise qu’au seul paradigme de la couleur et de ses évolutions. La langue n’est en aucun cas proférée ni verbalisée, elle n’est que colorisée, dans le déroulé des jours et des nuits (sept et six) au chevet d’un homme seul et profondément silencieux 2, confronté à sa propre appréhension des couleurs successives qui l’entourent et tantôt magnifient tantôt déforment petits et grands détails de sa solitude.

Si la langue disparaît peu à peu de ces spectacles (peu ou pas de dialogues sur scène), leur écriture recourt pourtant au texte, détaillé, précis, verbalisant l’action dans un script et un déroulé narratif a priori. Non pas projet d’écriture dialoguée qui mobilisera la représentation, mais média textuel didascalique qui fixe l’intention globale et le déroulement du spectacle, narration précise et construite joignant le signifiant et le signifié de ce qu’elle projette sur scène. Le parcours créatif de Wijckaert est systématique dans cette période et sur ces pièces. Car ce texte donne alors lieu à une traduction en images sous la forme de story-boards détaillés, à l’encre noire ou à l’aquarelle, dont l’application à la scène fera l’objet d’une écriture de plateau en compagnie des comédiens. L’ensemble des archives non éditées de Martine Wijckaert, qu’il m’a été donné de consulter et de rationaliser, atteste de ce processus systématique et presque wilsonien 3 de traduction progressive : images mentales, mots et script, images papier, images scéniques. Processus certes toujours présent aujourd’hui, mais au service d’un texte premier comme on le verra.

Dans l’énonciation des intentions et dans le déroulé précis du script initial de ces spectacles, sa langue très personnelle est malgré tout envahissante et impétueuse. Elle est comparable déjà dans le lexique et la syntaxe à ce qui suivra ensuite.

De manière totalement impromptue, tel la langue d’un caméléon, se déploie du plafond une espèce de débile petit escalier en aluminium, style accès de mansarde. On remarque, rebondissante sur les marches de cet escalier, comme sur un toboggan, la chute panique et incontrôlée de deux guerriers médiévaux. […] Commence alors un étrange ballet : les deux guerriers entreprennent une palpation mutuelle, leurs carapaces respectives les condamnent à la lourdeur et à la gaucherie. Cette palpation réciproque fait songer à une parade antédiluvienne […] 4

Mais voici que la bête, comme sous le poids d’une couverture ou d’un rêve trop lourd, remue quelque peu, ensuite se redresse imperceptiblement, pour finir un peu pataudement sur ses quatre pattes, comme le ferait un poulain fraichement né. La rêveuse a poursuivi son ouvrage, avec suspecte concentration– il faut penser aux enfants qu’un intérêt anormalement porté ailleurs habite lorsqu’ils s’entrelivrent à des pratiques floues – et s’est paresseusement portée un peu plus en avant pour demeurer accroupie, le nez dans le tricot. Du bout de sa truffe, le daim flaire la rêveuse par l’arrière et elle poursuit son la beur, consentante par indifférence. Et la bête monte la femme par derrière. […] Et tandis que descend le ciel, la rêveuse s’assoit sur la chaise en posant son ouvrage sur la table et la bête « bipèdement humaine », de s’appuyer contre un coin de table, en se curant les sabots l’un contre l’autre le ciel finit par boucher complètement ce paysage où flotte un léger embarras réciproque 5.

Cette grande respiration cosmique est une musique, par-dessus tout souveraine. Et s’il est vrai que c’est un état d’harmonie de celle-ci que l’artiste tente en vain de fixer, il n’en demeure pas moins vrai qu’en chaque homme, cette musique est présente comme un idéal de bonheur que nous n’atteignons quasi jamais, trop préoccupés que nous sommes de le posséder plutôt que de s’en laisser traverser. Mon peintre est aussi et avant tout cet homme de tous les jours qui vit cette expérience un peu navrante au quotidien. Et dans le continuum respiratoire du son cosmique, il ne peut être qu’éphémère fulgurance, condamné à l’épisode, auquel succède immanquablement une période de chagrin où se mesure la perte de ce qui n’est plus 6.

La nature est vide et immobile, contenue dans un silence palpable.

Tangiblement, la lumière solaire s’épuise vers l’obscurité. Et c’est dans la presqu’obscurité qu’un son d’air se gonfle en une bouffée venteuse qui souligne et accompagne la fuite d’un nuage d’insectes, vibrant et s’évaporant avec le jour, par-dessus les épis.

Un zénith implacable succède intempestivement à ce noir fugitif. Et sous la chape duquel cuit le même paysage, bouillonnant en ce milieu du jour comme dans le creuset d’un haut fourneau. […] L’homme progresse dans ce paysage, en titubant de-ci de-là ; il semble perdu dans ce tissu broussailleux dont il ne découvre pas l’issue. Solitude et déréliction. Traversée incohérente du désert. On n’entend que le ruissellement végétal contre le corps de l’homme en mouvement. L’homme s’affaisse, impromptu, et disparaît sous le niveau du paysage opaque 7.

Par ailleurs, selon divers témoignages facilement crédibles pour qui la connaît, Wijckaert use et abuse aussi de la parole dans son travail de direction d’acteurs, racontant, projetant, glosant sans cesse l’expression de ce qui est vu, entendu, projeté sur scène. Le pouvoir créateur du Verbe n’a évidemment jamais cessé d’exister chez elle. Dans cette première période, les mots s’effacent cependant au profit d’une écriture scénique faite d’images et de tableaux, liée comme je l’ai proposé ci-dessus à des paradigmes non spécifiquement textuels. La parole ne lui apparaît pas comme un outil nécessaire à la représentation, car ce sont les moyens proprement théâtraux qu’elle privilégie.

Moyennant une première tentation et une première tentative avec LA GUENON CAPTIVE en 1993, le retour au texte sur scène va s’opérer de manière décisive et fulgurante avec CE QUI EST EN TRAIN DE SE DIRE en 2002, dont le titre à lui seul dénote le renversement. « Tout à coup, par hasard, a surgi la parole » 8, nous dit Wijckaert.

La description du monde pour moi reste une valeur essentielle ; l’interrogation, le chemin, et le regard restent des choses essentielles. Sauf que la parole est intervenue là dedans, au titre de quelque chose qui est un potentiel prophétique et incantatoire. La parole peut à la fois convoquer une réalité, qui n’existe pas mais qui la fait exister, et une prophétie ou une volonté de reraconter l’histoire, avec un grand H, mais qui passe toujours par l’histoire avec un petit h. 9

Q/ La parole est ré-intervenue comme un objet plastique, très matériel, dans vos dernières créations.

R/ Oui, comme un élément que j’accueillais très favorablement, avec beaucoup de sympathie et d’amitié ; mais comme étant une couleur supplémentaire sur ma palette. N’ayant moi-même jamais écrit au sens propre du terme des continuités dialoguées ou des structures théâtrales de construction plus classique, cet élément-là, matériel, concret, est pour moi un espèce de mouvement qui se met en marche. 10

CE QUI EST EN TRAIN DE SE DIRE (2002) est le premier opus de ce qui se présentera ensuite (avec TABLE DES MATIÈRES et LE TERRITOIRE) comme la trilogie intitulée TABLE DES MATIÈRES (un autre référentiel textuel s’il en est), où le retour à l’usage des mots va se manifester dans l’évacuation sans retenue d’un écosystème personnel, à travers une logorrhée permanente et quasi messianique. Il s’agit de traverser ou plutôt de transmettre (le mot est cher à Wijckaert, on y revient ci-dessous) le paysage et l’histoire de la construction d’un esprit confronté à ses traces familiales, et à la non reproduction de celles-ci. La musicalité de l’écriture et l’oralité ou l’oralisation de la pensée en flot continu organisent l’espace scénique dans des textes de composition autobiographique, où le « dire » est irrémédiablement compris et engagé dans « l’écrire ».

Un jour j’avais un stylo en main. Et de façon inconsciente, j’ai écrit les premiers mots : « je suis la petite ». Ceci sans savoir où j’allais. Puis, j’ai ajouté : « je suis la seconde ». C’était parti. Mais finalement, c’est le fait d’avoir écrit « je suis » qui a été primordial. Ensuite, j’ai pris une farde pour y glisser les feuillets, les titrant : « Ce qui est en train de s’écrire ». Comme il devenait impérieux d’énoncer ces phrases à voix haute, il a fallu passer le cap et intituler le manuscrit « Ce qui est en train de se dire ». 11

Cette priorité nouvelle donnée aux mots se reflète d’ailleurs dans le rapport progressif de Wijckaert à l’édition (d’une édition du texte après spectacle pour TABLE DES MATIÈRES, sorte de validation de l’écriture dictée par le passage oralisé de la scène, à la parution avant les débuts de la mise en scène pour TRILOGIE DE L’ENFER, son dernier texte) 12. La parole ayant préalablement été asséchée jusqu’à sa disparition radicale devant les images, elle se trouve libérée et déferlante à nouveau, redevenant dans un langage textuel fixe le paradigme dominateur du spectacle, jusque dans sa manifestation la plus radicale à son tour : la fixation du texte par l’édition, la posture de l’écrivain première.

La place prise par les mots est également thématisée par certains aspects spéculaires de l’écriture elle-même quant à la place du Verbe. Ainsi la narratrice qui s’interrompt dans LE TERRITOIRE :

[…] J’attends. J’attendrai donc. […] Mais ce que je veux dire aussi, c’est que dans cette attente désespérée, des mots seront perdus. Et il faudra mettre les bouchées doubles. (TERR 69)

C’est l’écriture en tant qu’outil qui est ainsi mise en relief dans le texte, en tant que produit d’une parole nécessaire et exorcisante. Ce théâtre qui avait un temps abandonné les mots re-théâtralise le Verbe.

[…] mais rien, toujours rien, pas un son, pas un trait, rien, seulement des mots. Des mots comme des crocs qui claquent et s’édentent derrière le gibier filant à tire‑d’aile contre l’azur et où, pendant tout ce temps, tu as laissé mariner la question pendante de cette tempête. (TM 49)

Cette écriture véhémente et apparemment immédiate suit le vecteur essentiel d’une posture d’énonciation scénique qui revêt ou se soumet à quatre caractéristiques : a) la thématisation autobiographique, b) une structure dialogique et polyphonique, c) la rudesse de la logorrhée, d) des éléments syntaxiques et lexicaux qui forgent une langue inimitable. Posture d’énonciation qui est à la fois celle de Martine Wijckaert elle-même (au cœur du thème de son écriture), et celle de sa ou ses narratrices et co-énonciatrices incarnées. Dans son rapport à l’oralité et à la matérialité de son énonciation, l’écriture de Wijckaert illustre de nombreuses caractéristiques détectées par Sandrine Le Pors 13 au sujet des voix théâtrales contemporaines : dialogisme de pièces monologuées, expérience logorrhéique et prophétique, ou encore primauté de l’énonciation (« la voix précède le texte »). Une écriture proprement rhapsodique au sens de Jean-Pierre Sarrazac, qui dit le moi et le joue, s’en joue vigoureusement. Profération du je et du jeu.

a) Cette écriture « énoncée » est d’abord, du point de vue de son auteur, la nécessité paradoxale de transmettre un thème biographique omniprésent : le refus de la transmission. La posture d’énonciation choisie, essentiellement monologuée, est le moyen d’expression d’une colère qui sous-tend cette exacerbation de la parole mise en scène. Qu’est-ce que cette transmission que refuse Wijckaert ?

Rentrer dans le mécanisme de la transmission générationnelle est de l’ordre de la transmission d’une escroquerie. Il est important qu’à certains moment certaines personnes opposent à cela des fractures extrêmement nettes et violentes en tranchant ce fil […]. Rompre avec le désir de perpétuer quelque chose qui soit l’expression tangible d’une matérialité par un signe quelconque : une maison, un terrain, un jardin, un patrimoine. Toutes formes brutales de la transmission, mais qui en sont les plus minables.

Là où l’organisation de la vie dans une forêt par exemple est beaucoup plus métaphysique. Elle ne laisse pas un patrimoine tangible, elle laisse la transition d’un mouvement perpétuel. C’est ce mouvement perpétuel qui m’intéresse. 14

[extraits CQUI 21 + 38 (ex A)]

Wijckaert offre une langue dont les composantes matérialisées et oralisées traduisent les préoccupations d’un auteur advenu à la scène dans l’écriture de son quasi testament social. Si le texte occupe presque violemment tout l’espace de la scène, il n’a pas toujours de continuité nécessairement organisée, ni n’est porteur d’un sens linéaire, autre que celui de traverser ou plutôt de transmettre le paysage et l’histoire de la construction d’un esprit qui se refuse au lignage, à la linéarité ascendante ou descendante d’une histoire familiale dite « classique » ou « conforme ». La thématisation biographique est à prendre en compte dans le soubassement sur lequel s’érigent les mots si forts qui surgiront, non dans leur littéralité ou leurs images saugrenues bien sûr (Wijckaert a de l’humour…), mais dans le fondement de cette colère et du refus de se voir imposer le schéma de la reproduction biologique et familiale, terrestre en somme.

[extraits TM 47 + 62 (ex B)]

Cette volonté d’énoncer la colère et le refus provoque donc énonciation et profération du moi. Ce moi mibiographique mi-incantatoire ou fictionnel s’incarne dans une narratrice scénique (ou plus rarement un narrateur) porteuse d’un monologue logorrhéique dont l’auteur implicite est revendiqué d’un point de vue autobiographique par l’auteure historique. L’espace mental de Wijckaert se donne à livre ouvert comme l’expression d’une nécessité. À travers la mise en œuvre de cette narratrice omniprésente et omnipotente, on distingue la mise en œuvre d’une auto-énonciation de l’auteure (sa propre « table des matières »), cependant toujours barrée de nombreux marqueurs fictionnels qui empêchent d’y voir une pure autobiographie.

L’art de l’acteur, c’est de rendre possible et regardable ce qui n’est ni possible ni regardable. Le « Je » est rarement regardable. Véronique [Dumont, comédienne narratrice attitrée dans les trois épisodes de TABLE DES MATIÈRES] est devenue mon plus bel ambassadeur. Je l’ai dirigée afin qu’elle me joue moi. […] Dans cette pièce, on est trois. Il y a le « je » peu regardable, enfoui. Il fait place au « je » qui a dégoté un ambassadeur et finalement, le « moi » qui n’est pas là. 15