BERNARD DEBROUX : On est frappé quand on regarde ton parcours de voir une cohérence, une ligne suivie qui fait apparaître que les créations s’imbriquent les unes dans les autres ; et cela, surtout à partir du moment où tu t’installes dans les espaces de ces casernes abandonnées qui vont devenir le lieu du théâtre de la Balsamine. On sait que pour toi le lieu a été déterminant, ce que tu appelles « la matière » pour aller d’un projet à l’autre. Mettre en scène pour toi, écrire, c’est raconter des histoires ; pour finir par raconter « ton » histoire. Cette démarche à la fois consciente, volontaire d’un côté mais sans doute aussi un peu inconsciente, comment la qualifier ? Cohérence n’est sans doute pas le bon mot…

Martine Wijckaert : Cette obsession.

B. D.: Oui, cette obsession. Quand quelque chose s’achève, ne pas lâcher parce qu’il y a la prise d’une matière qui est là pour continuer…

M. W.: Il faut se rendre compte que les démarches, les actes au moment où tu les poses sont difficilement formulables par toi, par la personne qui pose l’acte. Tu ne peux poser un regard sur ce que tu as fait au moment où tu l’as fait. Ce n’est possible qu’au moment et où tu as pris une certaine distance.

Cette remontée d’une histoire qui ne finit jamais, qui est finalement le parcours d’une combattante, si on peut appeler ça comme ça : je me positionne souvent dans cette démarche-là au sein d’une vie de travail, d’une existence de passion, de contemplation. Quand je me remémore des spectacles comme LA THÉORIE DU MOUCHOIR ou comme ROMÉO ET JULIETTE qui avait été monté dans la façade de la caserne avec Yvette, Mathias et Éric Sleichim au saxophone (c’était vraiment un travail très libre à partir de vingt-cinq vers), j’ai l’impression que c’est à ce moment, sans doute, que se libère le potentiel qu’a fait apparaître LA PILULE VERTE, à savoir qu’un travail au théâtre peut en prenant appui sur des textes, exprimer sa propre posture et sa propre situation. LA PILULE VERTE a été autant l’expression du spectacle qui n’a jamais eu lieu par rupture avec l’institution, que l’expression de ma propre situation du moment où je me suis retrouvée en squatteuse dans ce lieu gigantesque et forcée de se chauffer en brûlant du bois arraché au plancher. Et donc tout ça a trouvé sa facture, sa place et son esthétique dans un spectacle qui est en définitive un des premiers spectacles où apparait un phénomène d’autoportrait, un démarrage d’autoportrait de l’être au travail et de l’être en face du monde.

B. D.: C’est au fond ce qu’on appelle aujourd’hui l’écriture de plateau. En reparcourant l’histoire de ton travail, je me rends compte que tu as abordé cette démarche très tôt… Peut-être parce que LA PILULE VERTE en a été l’élément déclencheur pour des raisons à la fois externes au projet, mais tu y serais sans doute venue à un moment ou un autre…

M. W.: Mais oui j’avais fait ça très tôt !

B. D.: On retrouve alors par la suite plutôt des spectacles « d’écriture scénique » et puis d’écriture tout court, puisque tu vas te mettre à écrire tes propres textes. Et de temps en temps au milieu de tout cela, on voit tout d’un coup un texte de quelqu’un d’autre qui surgit et qui est monté tel quel. Pas beaucoup, mais il y en a.

M. W.: LA PILULE VERTE a été pour moi l’accident, parce que c’est un accident. Ce spectacle n’aurait jamais existé sans l’accident institutionnel. Après coup, je remercie l’accident institutionnel du fond du cœur. Cela a été pour moi le feu vert pour dire : « Tu peux librement développer une expression plus indépendante du schéma traditionnel qui voulait qu’un metteur en scène mette en scène des textes qu’il éprouve, ressent plus que d’autres et au sein desquels il peut trouver une expression singulière. » Tout à coup, licence était donnée de dire : « Cette narration, tu peux, sous certaines conditions de rigueur dramaturgique, en être l’initiatrice ». Et dès l’instant où ça a été posé, j’ai l’impression que tout à coup, c’est mon propre vécu qui a été jeté dans la mêlée et qui, en tant que tel, est devenu comme le terrain de l’expérience d’un vécu beaucoup plus large. L’acteur de l’écriture devient également le cobaye : tu deviens, toi, ta vie, ton travail, une espèce de terrain d’expérience et de mise à l’épreuve sous microscope de ce qui est la mise à l’épreuve de tout un chacun.

B. D.: Tu n’as pas peur, en traitant ce rapport au monde individuel et très personnel de ponctuer ce travail par de grandes œuvres musicales classiques. Tous ceux qui ont vu LA PILULE VERTE ne sont pas près d’oublier la danse des chevaliers du ROMÉO ET JULIETTE de Prokofiev. Ainsi aussi du REQUIEM qui ouvre LA THÉORIE DU MOUCHOIR et la musique de Mozart qui rythme la pièce. Ce sera encore le cas pour CE QUI EST EN TRAIN DE SE DIRE écrit sur un thème de la JOHANNES-PASSION de Johan Sebastian Bach ou LE TERRITOIRE et le NISI DOMINUS de Haendel. Comme si, en tout cas dans une série de spectacles, la musique était comme un contrepoint lyrique à ce rapport au monde si personnel.

M. W.: Oui je le revendique : romantique, épique, lyrique.

B. D.: C’est ça qui, peut-être, ouvre aussi à l’humanité ou au rapport plus global par rapport aux situations individuelles. Tes spectacles semblent baigner dans un univers qu’on a appelé un temps la belgitude. Acceptes-tu qu’on dise qu’on retrouve chez toi ce côté un peu belge, flamand…?

M. W.: On est quand même aussi façonné par l’histoire du ciel qui nous abrite, par toute l’histoire artistique profonde qui nous précède. Et je trouve formidable de pouvoir, sans même qu’on s’en rende compte, librement, être envahi par tout un passé iconographique qui n’arrête pas de bouger, d’être vivant, de se transformer et d’être comme un abécédaire mis à ta disposition, avec lequel tu peux jongler librement.

C’est comme quand tu te promènes dans un grand musée et que tu parcours les œuvres, tu en refais pour toi l’inventaire, et tu as l’impression de te promener dans ta maison. Je trouve cette émotion-là si puissante, elle charge toute démarche artistique. Il y a des artistes contemporains qui me bouleversent particulièrement parce que tout à coup, je me dis : « Voilà le fils ou la fille de toute cette tradition picturale-là », tu le vois, tu sens cet héritage.

B. D.: En prolongement de cette question de l’héritage, dont on est façonné et les sources d’inspiration qui nous précèdent, est-ce que le passage à l’écriture est venu, lui aussi, de ces accidents de l’histoire ? Ou était-ce une préoccupation ancienne qui a émergé petit à petit : « je prends la scène en charge, pourquoi ne prendrais-je pas l’écriture ? »

M. W.: C’est vraiment quelque chose qui est né d’un accident miraculeux. À partir du moment où Witkiewicz, qui déjà intrinsèquement en soi est une écriture de la liberté et de la connexion à l’infini, (je ne soupçonnais pas qu’un auteur puisse ouvrir tellement de portes), à partir du moment où, de manière accidentelle, j’insiste sur ce caractère accidentel – l’existence est faite d’une série d’accidents dont on fait quelque chose ou dont on ne fait rien – à partir du moment où cet accident pousse, ouvre cette porte, je pense qu’à ce moment-là, avec à la fois une certaine appréhension, une certaine peur, je me suis autorisée la licence qui consistait à dire : « Est-ce que tu ne pourrais pas t’aventurer à cesser d’asservir cette espèce de matière bizarre qu’il y a dans ta tête pour les incruster au petit bonheur la chance dans des éléments textuels préexistants ? Est-ce que cette espèce de nébuleuse avec des corps constitués qui circulent dans tous les sens qu’il y a dans ta tête, est-ce que tu ne peux pas en faire l’argument de départ ? » Et à ce moment-là, l’aventure de la dramaturgie commence.

Voilà pourquoi monter un texte ne m’intéressera plus jamais.

B. D.: Cette liberté née au départ de la matière et des contraintes d’un lieu a donné naissance à des écritures scéniques particulières. Et ensuite, à l’écriture proprement dite. Aujourd’hui, de nouvelles contraintes, notamment financières te poussent à développer un projet qui serait plus de l’ordre de la performance, dans une démarche où ce sont d’avantage les éléments visuels et plastiques qui sont au cœur de la création.

Il s’agit de LONELY VILLAGE.

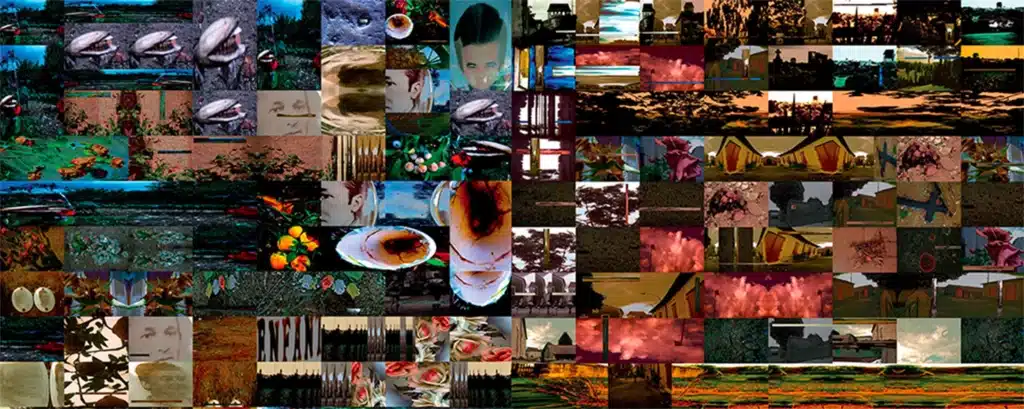

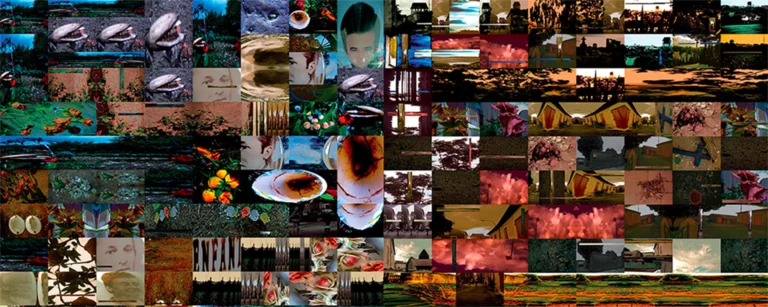

M. W.: LONELY VILLAGE, encore une fois, c’est un accident. C’est un pur accident. Il se fait que je vais tous les étés en retraite, si j’ose dire, dans une maison située dans un petit village abrité du tourisme dans le Lotet-Garonne. C’est un endroit que je connais bien où je me retire sous un amandier pour lire, pour dessiner, jardiner, faire de la bonne cuisine. Lors d’un de mes séjours, Valérie Jung me confie son appareil photographique pour que lors de ma promenade quotidienne je photographie pour elle une ruine que nous avions vue ensemble un jour. Moi qui ne fais jamais de photos, j’ai découvert un peu au hasard la fascination de prendre des images et je ne lui ai pas rendu son appareil durant le mois de notre séjour ! Sans que je sache consciemment ce que je faisais, ce village perdu au milieu de nulle part, que je connaissais du fond de ma poche, j’ai commencé, non pas véritablement à le photographier, mais à laisser venir à moi les images : je n’ai jamais été avec l’appareil vers un sujet, ce sont les sujets qui sont venus vers l’appareil… Bizarre, mystérieux ! En rentrant, je me rends compte que tous ces clichés sont des clichés où il n’y a aucun humain à part deux enfants que par hasard, j’ai photographiés, qui remontaient la rue principale du village en courant, qui m’ont dépassé, alors que j’étais cachée derrière une anfractuosité parce que j’essayais de repérer quelque chose de l’ordre du détail. J’ai donc ces deux enfants, ce qui est la seule trace humaine : deux enfants qui courent et qui regardent derrière eux. À côté de ça, j’ai des yeux d’oiseaux, du végétal, des morts. J’ai passé beaucoup de temps dans le cimetière, pas tellement à photographier des tombes, mais à m’approcher très près de ces visages qui sont photographiés ou délavés et qui ornent les tombes. Cet appareil qui était vraiment de bonne qualité te permettait d’aller jusque dans l’œil… En rentrant, je me suis dit : « c’est incroyable ! Il n’y a que ces gosses qui courent dans ce labyrinthe. » À côté de ça, il y a la présence d’une absence ou l’absence d’une présence ; l’absence d’une présence qui conduit à la présence d’une absence. Devant mon ordinateur, le seul programme que je connaisse vraiment bien, c’est le programme Word qui me sert à orchestrer l’alphabet des mots. Un traitement de texte par définition, ça sert à traiter du texte. C’est un outil remarquable pour qui travaille avec a,b,c,d, cet alphabet-là, qui construit des mots puis des phrases puis des textes entiers. Je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, j’ai boosté, j’ai violé ce programme en disant : « maintenant, tu ne vas plus travailler avec des a, des b, des c, des d, mais avec des images ».

Et j’ai commencé à retravailler chaque image, en étirant, en transformant, en saturant, en densifiant des teintes. Des gens sont passés en me disant : « Mais tu es complètement folle, tout le monde utilise Photoshop ». Mais ça ne m’intéressait pas. C’était un langage formaté. Je préfère glisser dans mon dictionnaire Word mes nouveaux et propres mots qu’il va accepter, qu’il va mettre dans son estomac. Et avec un simple traitement de texte, j’ai commencé à travailler ça, et il en est sorti comme la dramaturgie d’une solitude et du temps, soit le temps que j’ai passé à laisser venir des sujets vers moi sans aucun volontarisme. J’ai commencé à assembler cette matière et il en est sorti ce que j’ai appelé des tableaux : cinq tableaux qui gravitent autour de cinq règles bien différentes mais concomitantes. Comme je n’avais pas l’outil terminal pour finaliser les choses, j’ai fait des captures d’écran à certains moments pour me rendre compte de l’assemblage, pour avoir un ensemble parce que je n’avais pas dix écrans devant moi… Et il en est sorti comme ça cinq tableaux qui déclinent selon une certaine façon intuitive ce « lonely village » où des mêmes détails, mais à l’échelle microscopique, se retrouvent. Donc tu as cinq constellations, mais toujours autour de ce « lonely village » avec ces enfants qui n’arrêtent pas de courir et qui sont repris de manière différente, isolés, éclatés, à l’intérieur d’un tableau. Chaque tableau contient quatre-vingt images ; chaque image est composée elle-même de plusieurs images que j’ai transformées, que j’ai assemblées en une phrase. Il y a une longue phrase qui s’est écrite comme ça, qui se présente en cinq tableaux.

B. D.: Pourquoi dis-tu une longue phrase ?