Le plaisir de tromper

Bien qu’il soit arrivé à la mise en scène par la peinture, via la scénographie, on aurait tort d’étiqueter Gildas Bourdet comme peintre-scénographe et d’inscrire son travail dans un courant qui porterait aussi un Aillaud ou un Chambas. La conception du décor dont témoignent les derniers spectacles de la Salamandre (Attention au travail, Britannicus, Didascalies, Derniers détails, Le Saperleau) n’a rien à voir avec une réinterprétation du réel, pas plus qu’avec d’autres courants : onirisme, symbolisme, constructivisme. Les décors de Gildas Bourdet apparaissent comme relativement isolés : la forme de questionnement du réel qu’on y lit est actuellement assez rare. Fortement préoccupé par l’imitation, ses scénographies sont souvent renvoyées au naturalisme.

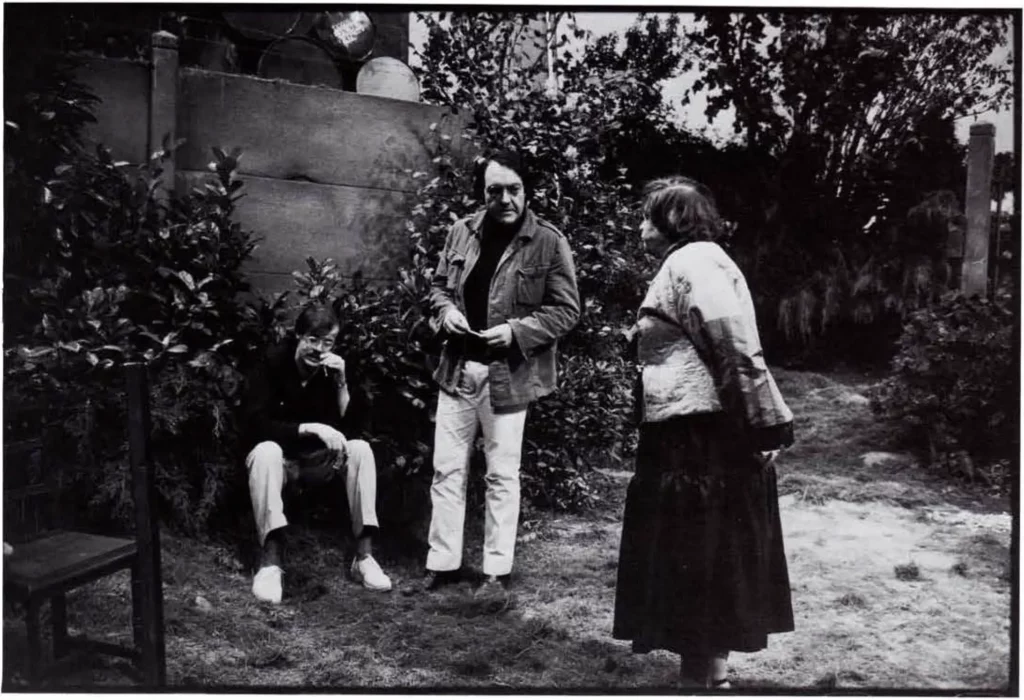

Ces décors nous montrent des lieux cohérents, des morceaux de réel grandeur nature, l’angle d’un salon de Versailles dans Britannicus, ( photo 2 ), le coin d’un jardin de banlieue dans Derniers détails ( photos 3, 4 ), un lieu public abandonné dans la première maquette du décor des Bas-fonds(3). Pourtant ce n’est pas si simple, il y a aussi. la boîte en verre du Saperleau( photo 5 ), la salle de répétition vide de Didascalies, lieux qui ne figurent rien, et n’offrent qu’une disposition particulière du rapport spectaculaire. Mais Gildas Bourdet, en omettant de signer précisément ces deux scénographies, laisse peut-être entendre que pour lui la véritable problématique du décor se situe du côté de la mimésis.

Recherche évidente de l’effet de réel : uneperspective un peu trichée, la mise en place d’une résonance sonore nous font croire qu’il existe un autre salon derrière le salon de Britannicus ; la bande son illusionniste de Derniers détails( oiseaux, voitures, avions) suggère l’encerclement par la banlieue. L’illusionnisme est renforcé par le choix des éclairages, particulièrement perfectionnés à la Salamandre, et inspirés des techniques de cinéma : le jour passe dans Britannicus, le temps varie dans Derniers détails. Plus encore c’est le travai·lsur lesmatières qui est chargé de tromper l’œil : un soin exceptionnel est apporté au rendu des matériaux et l’efficacité des décors est entièrement liée à la réussite de leur réalisation. En outre à l’idéal Ciné, la salle du théâtre de la Salamandre, la très grande proximité des spectateurs interdit les à‑peu-près dans la vraisemblance. Tout est mis en œuvre dans le décor de Derniers détails pour nous faire sentir physiquement l’oppression de la végétation : le raffinement du trompe-l’œil va jusqu’à mélanger le vrai et le faux, herbe synthétique et gazon vrai, arbres en plastique et tonnes de terre sur le plateau. Le décorateur des Bas-fonds se demande déjà lequel, du polyester ou du latex, sera le meilleur béton scénique ( sachant que le béton doit être âgé d’environ cinq ans et dégradé en conséquence). « Ce que j’ai aimé dans ces travaux-là (mais cela changera peut-être dans l’avenir) dit Gildas Bourdet, c’est le plaisir, l’étrange jouissance qu’il y a à jouer entre levrai et le faux. J’aimais bien que le décor déclenche une réaction qui tendait à faire grimper le spectateur sur le plateau pour voir si c’était vrai ou si c’était faux. J’ai observé très souvent le plaisir de la découverte du faux, c’est à dire l’espèce de satisfaction qu’il y avait à avoir été victime d’une supercherie et à le découvrir, ce qui me semble assez fié au théâtre. J’ai bien aimé la mise en place de cette supercherie-là. J’ai bien aimé voir les gens toucher les toiles qu’il y avait dans Britannicus pour répondre à la question qu’ils se posaient : mais est-ce possible qu’ils se soient fait prêter ces toiles par le musée du Louvre ? J’ai bien aimé les voir cogner sur les briques d’Attention au travail pour constater avec un ravissement total qu’elles étaient en plastique. Le théâtre devenait une boite de jouets avec lequel on pouvait, parcequ’on s’était doté d’un certain nombre de techniques, créer ce trouble là ; et on a joué avec ce trouble ».(4)

Gildas Bourdet n’a pas d’autre réponse à la question du naturalisme posée en termes idéologiques ou moraux («/a question vacheparexcellence »)que ce discours du plaisir ludique, d’autant plus qu’il n’accepte pas de se laisser enfermer sur le terrain du naturalisme. Il pointe avec raison que le décor d’Attention au travail(photo 1) n’a rien de globalement mimétique (ce lieu ne pourrait pas exister dans le réel, sa composition fait plus appel au fragment que celle des autres décors). Et quand ses scénographies montrent des lieux cohérents, Gildas Bourdet y introduit systématiquement des contradictions visant à barrer le naturalisme. Dans Britannicus les plaques de propreté autour des poignées de portes, les étiquettes sous les tableaux incitent au doute : ce lieu-musée avait l’air d’être le lieu des personnages mais il appartient au XXème siècle, c’est notre « milieu » autant que le leur.