11

De quoi la diversité est-elle le nom ?2 Et de quel type de diversité parlons-nous dans ce numéro, culturelle, ethno-culturelle…? L’universitaire Martial Poirson, avec qui j’ai eu le plaisir d’échanger sur ces questions depuis deux ans (je coordonnais alors le #129 consacré à la création au féminin dans un contexte de non-parité entre femmes et hommes), précise notre approche dans le texte introductif « Corps étrangers » qui suit ces quelques lignes.

Professeur à l’Université Paris 8, historien et économiste de la culture, Martial Poirson m’a proposé ce sujet passionnant, que j’ai à mon tour soumis à notre comité de rédaction l’an passé. Qu’il en soit remercié car cette proposition a créé des débats salvateurs ainsi qu’une formidable émulation au sein de l’équipe d’Alternatives théâtrales. Au terme d’une année de réflexion et d’investigation intense3, nous sommes heureux de vous présenter notre projet global intitulé « Quelle diversité culturelle sur les scènes européennes ? ».

Au-delà du numéro 133 que vous avez en mains, vous pouvez consulter une source d’informations précieuse, publiée en ligne (accès gratuit). Une cinquantaine d’artistes, directeurs de théâtre et festivals, responsables d’institutions… interrogés principalement en France et en Belgique (et au Québec) ont partagé avec nous leurs sentiments, leurs courroux, leurs incompréhensions, aussi bien que des solutions en acte et à l’œuvre dans leurs créations ou projets culturels.

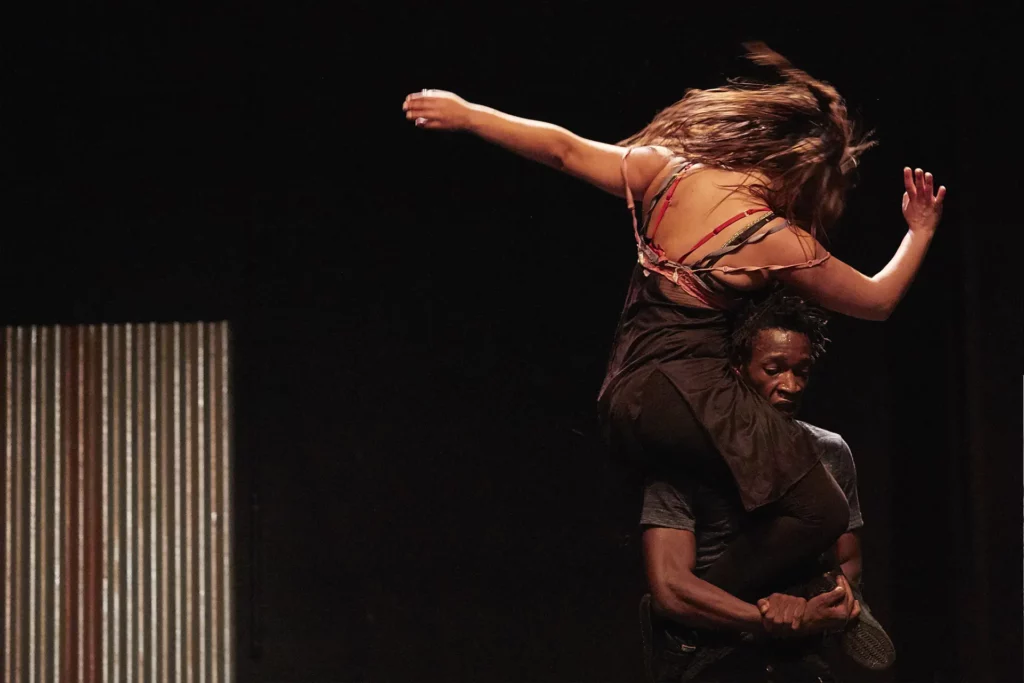

Nous vous invitons donc à consulter ces analyses et témoignages mais aussi à découvrir la richesse des réflexions des invités de nos trois rencontres publiques. La première s’est tenue au Cloître Saint-Louis le 14 juillet, dans le cadre des Ateliers de la Pensée du Festival d’Avignon. Vous trouverez quelques extraits des paroles d’Éric Fassin et de Daniela Ricci à la fin de cet éditorial, et celles des chorégraphes Kettly Noël, Seydou Boro et Salia Sanou, et la metteuse Caroline Guiela Nguyen, dans le Cahier critique (cf. Dramaturgies de la diversité, p 54).

D’autres échanges sont prévus au Théâtre Varia, à Bruxelles, le 25 novembre, et au Centquatre-Paris le 1er décembre 2017. Que tous nos contributeurs.trices soient remerciés, ainsi que nos partenaires et coéditeurs en Belgique et en France, sans qui cette réflexion – cruellement nécessaire ! – n’aurait pu voir le jour.

Éric Fassin, sociologue et professeur à l’Université Paris 8 (Département de science politique et Département d’études de genre).

(14/07/17, Cloître Saint-Louis, Avignon)

« Pourquoi avons-nous aujourd’hui toutes ces discussions sur la diversité culturelle ? C’est parce que le monde de l’art se pose et se voit poser des questions. Il n’est pas une scène isolée du reste du monde. Il est traversé par les mêmes questions que les autres. On ne peut pas penser le monde de l’art comme un monde totalement affranchi de toutes les conditions sociales. Les artistes revendiquent, à juste titre, une liberté ; mais ils ne peuvent pas faire comme si les discriminations n’existaient pas. Des directeurs de lieux et programmateurs refusent parfois de programmer un spectacle distribuant des personnes dites « de la diversité » dans leur salle pour ne pas froisser leur public. C’est pourtant important qu’ils sachent que s’ils étaient commerçants, ils seraient condamnés pour discrimination raciale. Le monde de l’art ne doit plus ignorer que la loi s’applique également pour lui ».

« Le terme de diversité est un euphémisme. « Diversité » est le terme positif et « discrimination » le terme négatif. La raison pour laquelle on échange autour de ce sujet, c’est que manifeste- ment tout le monde n’a pas sa place autour de la table de la culture. On parle de diversité parce qu’il y a des discriminations. La diversité culturelle peut être entendue dans un double sens : comme diversité dans le monde de la culture ou comme diversité des cultures. D’un côté la discrimination, de l’autre le multiculturalisme. Quand on parle de diversité culturelle, on parle donc à la fois d’ailleurs et d’ici. Que veut dire représenter quand il ne s’agit pas seulement de représenter la diversité, mais de représenter les discriminations ?

Plusieurs esthétiques théâtrales existent concernant la question de la représentation de la diversité sur les plateaux. Reste que la question esthétique n’est pas extérieure à la question politique. L’esthétique n’est jamais purement esthétique. Aujourd’hui, le plus souvent, les rôles du répertoire sont considérés, par défaut (sauf indication contraire), comme blancs, et donc distribués à des acteurs blancs. Cependant, la couleur du personnage est parfois précisée. Le fait qu’un Blanc puisse se grimer en noir pour un rôle, comme Laurence Olivier jouant Othello, est sans doute de moins en moins légitime ; toutefois, Gérard Depardieu a encore récemment incarné Dumas à l’écran, alors qu’un acteur noir n’aurait que peu de chances de jouer le rôle de Danton.

On peut esquisser une typologie d’esthétiques alternatives de la couleur qui sont inclusives :

Exiger, comme Bernard-Marie Koltès, que les Arabes jouent les rôles d’Arabes, et les Noirs les rôles de Noirs, apparaît comme une réponse directe au fait que, sinon, les plateaux restent blancs ;

Autre stratégie d’inclusion : on peut, à la manière de Peter Brook, mélanger délibérément les couleurs, sans qu’elles renvoient à un trait du personnage ; c’est une manière positive d’être « aveugle à la couleur» ;

On peut au contraire donner du sens à la couleur : par exemple, faire jouer Vladimir et Estragon par des acteurs ivoiriens, dans une mise en scène récente, est une relecture d’En attendant Godot qui évoque l’attente sans fin des demandeurs d’asile. »

Daniela Ricci, enseignante à l’Université Paris Nanterre (Département des Arts du Spectacle) et autrice, entre autres, de Cinémas des diasporas noires : esthétiques de la reconstruction, L’Harmattan, 2016.

(14/07/17, Cloître Saint-Louis, Avignon)

« Le monde de la culture reflète notre société. Il y a dans le théâtre, comme dans le cinéma, peu de rôles qui amènent la diversité. En plus de cela, ces rares rôles sont souvent stéréotypés, les personnages réduits à des clichés, enfermés dans leur positionnement initial. Cela a des conséquences ravageuses non seulement pour tous ceux qui sont sous- représentés et mal représentés, qui ne trouvent pas de protagonistes positifs et constructifs dans lesquels se reconnaître – Frantz Fanon a bien illustré les effets que ce fait a sur la construction des personnalités – mais aussi pour les autres. Les imaginaires sont limités, on n’arrive pas à vraiment rencontrer l’altérité, à ouvrir le dialogue avec l’altérité. Pourtant il faudrait reconnaître la diversité comme inéluctable richesse.

Aujourd’hui, nous pensons encore trop souvent qu’il y a des rôles de Noir.e.s, des rôles d’Arabes, des rôles d’Asiatiques. La caractérisation ethnique efface tout autre chose et quand elle n’est pas spécifiée sur le scénario on a tendance à attribuer les rôles à des Blanc.he.s. Il faut remettre en cause cette logique réductrice.

L’importance de la diversité est qu’on puisse avoir de la pluralité dans les récits et dans les esthétiques. »

- Pour aller plus loin sur la question de la diversité sur scène, et précisément de la question des emplois, de la distribution des rôles à des acteurs blancs et non-blancs, voir le passionnant ouvrage de Cyril Desclés, L’Affaire Koltès, Retour sur les enjeux d’une controverse, Préface de Michel Corvin, Éditions L’Œil d’or, 2015. ↩︎

- Question empruntée, entre autres, à l’article de Bérénice Hamidi-Kim, p. 14. ↩︎

- Remerciements particuliers à Christian Jade, Lisa Guez et Laurence Van Goethem ! ↩︎