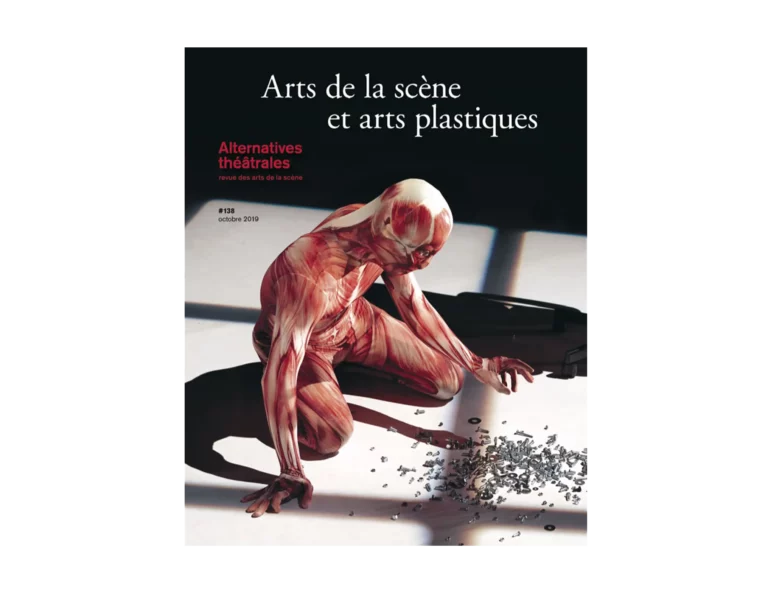

En déshumanisant leurs plateaux, certains artistes de la scène contemporaine convoquent chez leurs spectateurs un type de regard plus proche de l’oeuvre exposée que de l’art vivant. Loin du narratif ou d’un parti pris explicitement politique, le tableau mis en oeuvre sur scène interroge néanmoins le monde contemporain. Initialement issu d’une subculture fétichiste japonaise, le zentaï commence depuis quelques années à peupler les plateaux de théâtre. Cette combinaison intégrale recouvrant l’ensemble du corps efface les traits personnels des acteurs au profit d’une silhouette aussi indistincte qu’anonyme. Dans notre « société faciale1 » qui, par le traitement médiatique démultiplie les visages et les réduits en marchandises, cette absence de visage interpelle. Elle interpelle d’autant plus lorsqu’elle surgit au théâtre. En effet, à l’encontre de la télévision et du cinéma qui donnent à voir des visages comme « autant de surfaces désincarnées2 », la singularité du théâtre repose sur la co-présence des acteurs et des spectateurs et, partant, sur l’expérience du face-à-face qu’elle rend possible. Dès lors que, comme l’écrit Belting, le face-à-face « désigne un contact immédiat, ou plutôt un inévitable échange de regards quand sonne l’heure de la vérité entre deux personnes3 » et que « l’histoire du visage a toujours été celle de l’image de l’homme4 », quel rapport à l’humanité et au théâtre est-il mis en jeu lorsque le zentaï en vient à remplacer l’acteur et le personnage.

Dans un contexte où la vidéo et le recours aux gros plans au théâtre « change[nt] involontairement le visage en masque5 » et, ce faisant, font participer ce dernier à la « société faciale », des metteurs en scène et chorégraphes choisissent donc de soustraire le corps et les traits de leurs acteurs/danseurs aux spectateurs, au bénéfice de la seule silhouette anonymisée. Parmi ceux-ci, Mette Ingvartsen (dans la première partie de to come (extended), 2017), El Conde de Torrefiel (La Plaza, 2018) et Kris Verdonck (Something (out of nothing), 2019). Tous trois mettent en scène la figure du zentaï pour représenter une humanité en prise avec les conséquences des voies empruntées par nos sociétés occidentales, que ce soit par rapport au sexe (Ingvartsen), à la culture (El Conde de Torrefiel) ou à l’écologie (Verdonck).

To come (extended) : le sexe de l’inorganique