Georges Banu : Quel rapport avez-vous voulu établir entre l’histoire du Mahabharataet sa philosophie, sa sagesse ? Est-ce que vous avez voulu donner la priorité à la fable ou bien trouver un équilibre entre les deux ?

PeterBrook : Je crois qu’aujourd’hui on commence à se rendre compte d’une manière claire et simple de la quantité de langages différents qui existent. Surtout dans le théâtre c’est devenu un cliché de dire que non seulement la parole, mais aussi l’autre aspect de l’expérience devient langage — le langage du corps … ainsi de suite. Et une chose qui est relativement oubliée, c’est qu’une histoire, l’histoire même, est un langage. Je veux dire qu’on a tendance à prendre une histoire comme une fin en soi. On raconte une histoire, et on croit que c’est simplement pour écouter l’histoire, sans se rendre compte que le principe même du mythe est que, en racontant une histoire et en subissant le charme au premier degré, qui est tout simplement de suivre une histoire en se demandant qui sont ces gens, qu’est-ce qu’ils vont faire, qu’est-ce qui va se passer .…, en même temps on reçoit des impressions dont la totalité devient l’expression de quelque chose qui ne s’exprimerait pas d’une manière aussi profonde par le langage parlé ou écrit. Je crois que, par exemple, dans le théâtre on le voit très bien avec le charme indéfinissable et très fort qu’a produit, surtout au début, le travail de Bob Wilson. On s’aperçoit là que le déroulement des images est un langage, et à notre époque il y a eu beaucoup d’expériences au cinéma et au théâtre où en enlevant l’aspect narratif on cherche à communiquer à travers un déroulement d’images sans fil anecdotique. D’une certaine manière si Le Mahabharata est comme l’aboutissement d’une série d’expériences que j’ai faites, qui comme toutes les expériences sont toujours une façon de revenir à une source, ainsi on revient au fait que la meilleure manière de raconter le contenu du Mahabharata c’est de suivre l’histoire. Dans Le Mahabharata lui-même, dans le grand poème, continuellement on dit une chose un peu étrange pour nous : si vous écoutez cette histoire, à la fin vous serez un autre ; le fait même d’écouter cette histoire va vous donner de la vertu, etc. En ce sens qu’une vraie histoire a une action.

Et cette action va au-delà de toute analyse du contenu. Mais c’est très difficile pour l’esprit occidental d’accepter cette idée du langage mythique. Il l’accepte jusqu’à un certain point, mais finalement derrière cela l’Occidental pense : on peut dire quand même qu’il s’agit de ceci ou de cela. Or c’est justement le contraire : le ceci et le cela sont des approximations qui deviennent plus précises quand la précision apparente de l’analyse fait place à la précision réelle de l’image, de l’histoire dans son déroulement.

G. B. : Je me demande, lorsque je pense à La conférence des oiseaux ou au Mahabharata, si dans l’Orient votre préférence ne va pas aux espaces mystiques de la Perse et de l’Inde plutôt qu’à la Chine et au Japon. Est-ce que vous entretenez vraiment une relation privilégiée avec ces aires culturelles aux dépens des autres aires de l’Orient ?

P.B. : Pas du tout. D’ailleurs vous oubliez l’Afrique. Je dirais que j’ai passé toute ma vie à voyager. Quand j’ai commencé à travailler, je me sentais beaucoup plus un voyageur qu’un homme de théâtre. J’étais un voyageur qui faisait du théâtre plutôt qu’un metteur en scène qui faisait des voyages pour se distraire. Dans ces voyages, je crois qu’il y a eu un mouvement tout à fait naturel : j’ai visité énormément l’Europe, l’Afrique, les Etats-Unis, l’Amérique du Sud, et mon exploration de l’Orient s’est faite progressivement à travers le Moyen Orient, l’Afghanistan jusqu’en Inde, et aujourd’hui j’ai très envie d’aller plus loin. Je ne suis pas encore allé en Asie du Sud, ni en Chine, ni au Japon Mais ce sont des perspectives pour l’avenir.

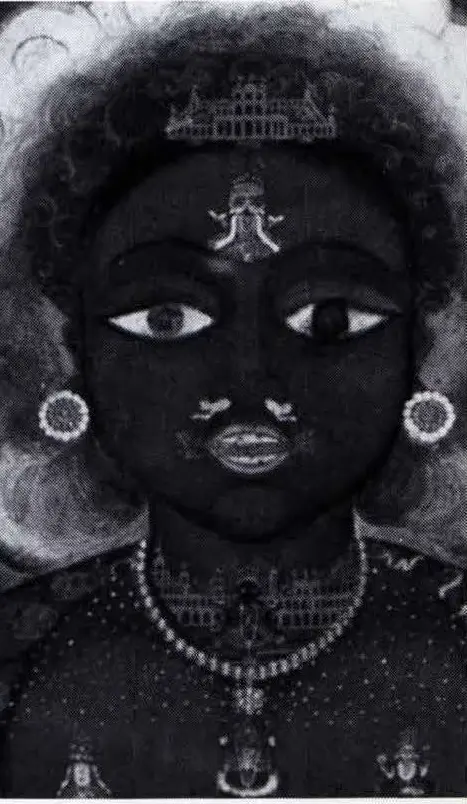

G.B. : Dans Le Mahabharata, vous faites beaucoup de références à l’Inde : on, voit des rituels, des costumes, des paysages. Il semble que plus que d’habitude vous vouliez rattacher Le Mahabharata à sa terre d’origine. Au contraire dans La conférence des oiseaux, la référence à l’Iran était beaucoup plus discrète, beaucoup plus camouflée. Est-ce que ces citations de l’Inde vous allez les préserver ou les accentuer ? J’ai l’impression dans l’état actuel du spectacle que vous voulez nous dire que Le Mahabharata est une œuvre indissociable de l’Inde

P.B. : Si on compare les deux œuvres je dirais que La conférence des oiseaux est une histoire qui se passe dans l’imaginaire : les oiseaux se parlent entre eux et le langage des oiseaux n’est pas plus persan que français. Donc on la situe dans un univers fictif et vaguement oriental pour dépayser. Mais autrement il n’y a aucun contexte réaliste dans cette histoire. On joue avec des masques pour la simple raison que c’est dans l’imaginaire. Le Mahabharata, lui, est beaucoup plus musclé. Il existe continuellement sur deux niveaux :

le niveau, disons, Conférence — celui de l’imaginaire — et le niveau, disons des lks - celui de l’enracinement.

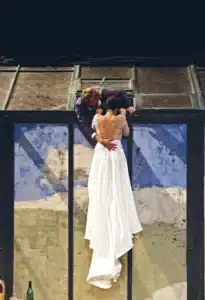

Les deux sont là. Et comme toujours, on ne cherche pas à montrer, mais à suggérer. Il me semble qu’on raconte une histoire qui est universelle d’un côté, mais qui d’un autre côté n’aurait jamais existé sans l’Inde. Pour raconter cette histoire il faut, tout en évitant que la suggestion de l’Inde soit tellement forte qu’elle nous éloigne trop de l’identification humaine, la raconter néanmoins comme une histoire enracinée dans la terre indienne. Je crois que ce serait un peu une trahison et en même temps une dévitalisation de la placer dans l’imaginaire pur. La première personne qui arrive, qui est Ganga, est la déesse d’un fleuve précis qui domine la pensée de tous les Indiens, le Gange, et chez nous elle est en même temps une actrice qui fait du théâtre abstrait dans le sens qu’elle donne l’impression d’être une déesse qui sort de l’eau, mais elle est sur la terre et elle a les pieds dans l’eau, l’eau du fleuve.

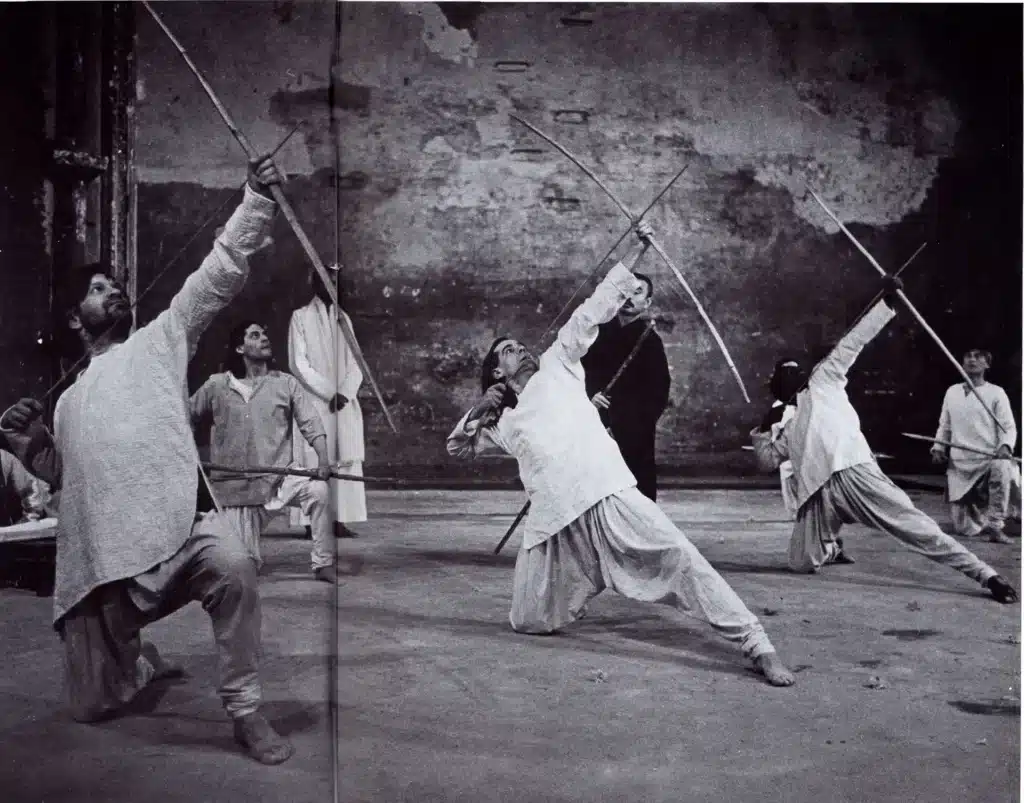

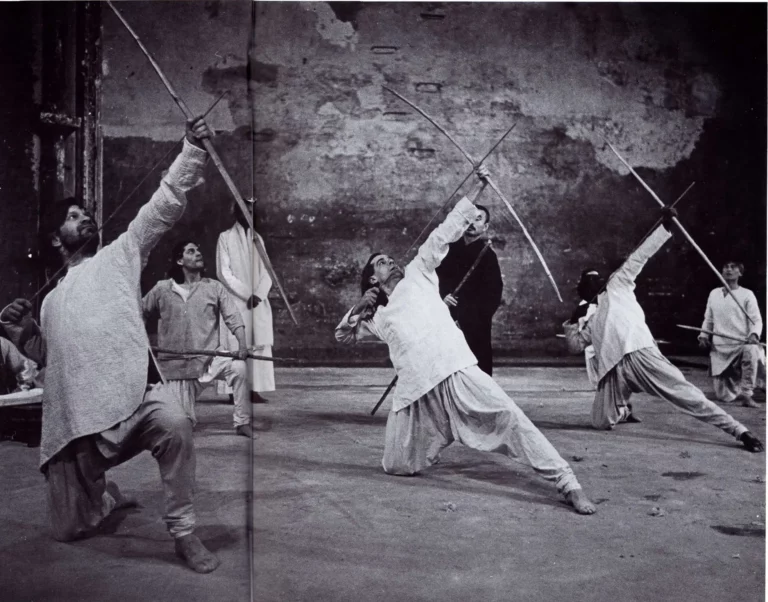

G. B. : Comment avez-vous constitué l’équipe des comédiens ? Par exemple·pour les Pandavas vous avez distribué les acteurs pour que chacun incarne un certain modèle humain.

P. B. : Comme toujours, nous ne sommes pas partis avec des idées schématiques. Nous n’avons pas fait du casting dans l’esprit de l’UNESCO en disant tel pays va représenter telle ou telle chose, mais nous avons travaillé en cherchant, en tamisant, comme on dit dans la Conférence. Marie-Hélène Estienne a fait, sur ce plan, un travail énorme en recherchant partout des acteurs et cela a pris beaucoup de temps.

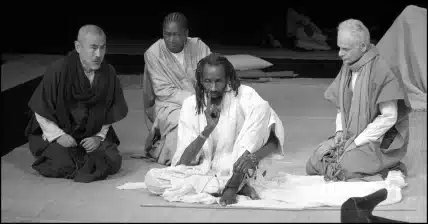

On a fait passer de multiples auditions, on a vu des centaines de personnes, on a beaucoup voyagé, on est allé jusqu’à Dakar pour rencontrer les acteurs sénégalais. On a regardé aussi des rush ici à Paris pour voir des comédiens africains d’autres pays… Une chose qui a imposé des limites pratiques, c’était la nécessité d’avoir des comédiens capables de parler assez bien français. A partir de là, on a gardé nos critères habituels : l’ouverture chez l’acteur. Qu’il soit ouvert intérieurement au sujet, extérieurement au travail collectif. Comme dans le cas de La Cerisaie, mais pas du tout comme au moment de la constitution du premier groupe du Centre, cette fois-ci il y avait des emplois, des rôles. Par exemple pour Bima on a cherché partout, car c’est assez rare de.trouver un géant qui joue bien. On a vu des acteurs américains. On a hésité entre plusieurs acteurs avant de découvrir celui qui le joue maintenant.On ne pensait pas au départ qu’il serait africain, mais finalement c’est à Dakar qu’on l’a trouvé. Maintenant, en travaillant sur le rôle, Mamadou Dioume voit que ce qu’il a en lui, non seulement extérieurement, mais ce qu’il a de profond en lui, qui vient de ses racines, peut servir au rôle.

Pour les Pandavas, ce qui est évident au départ c’est qu’ils ne sont pas du même père, donc qu’il s’agit d’une famille qui n’a pas besoin de faire « famille » dans le sens de La Cerisaie. Au contraire, étant de pères différents, c’est très bien qu’ils soient du point de vue race, culture, origine, très différents. D’une certaine manière cela a élargi l’horizon au départ. A partir de là, on a essayé de faire un ensemble et finalement, après coup, on découvre une certaine logique naturelle : il y a quelque chose qui correspond bien à chacun par rapport à ce qu’il est, et à ce que sa culture représente.