Georges Banu : Dans tes « Notes sur les résonances », parues dans le Journal de Chaillot n° 18, tu dis :

« ce n’est que dans un espace donné, même s’il est désert et vide, que la lumière peut venir ». La lumière arrive plus tard, pour achever le processus commencé par le metteur en scène. Un jour où Henri Alekan disait qu’au cinéma c’est la lumière qui est la première, Antonioni lui répondit que c’était son œil, œil de metteur en scène qui était le premier. C’est lui qui a vu tout d’abord l’île de L’Aventura, la lumière ne fait que succéder à ce qui a été déjà découvert. Au théâtre, encore plus qu’au cinéma, la lumière s’ajoute à ce qui a déjà été formulé, élaboré. Elle ne participe pas dès le début au projet.

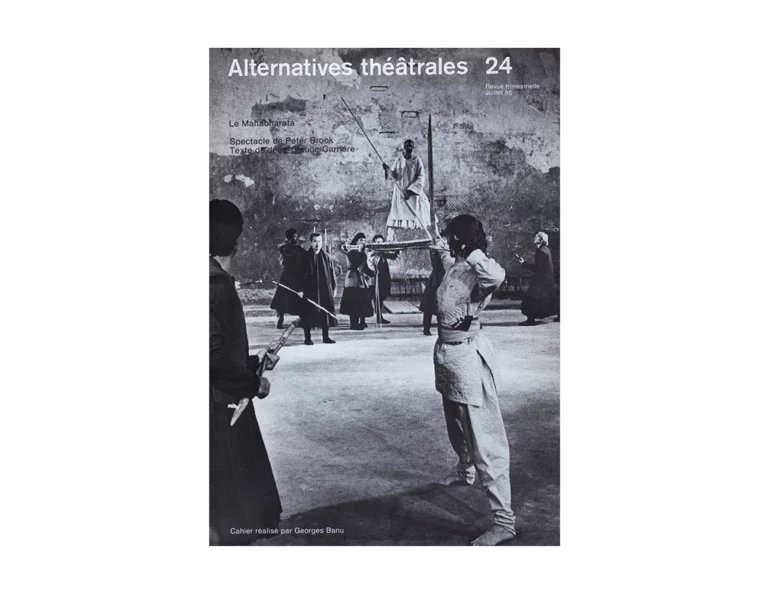

Jean Kalman : Il peut y avoir des images de luminosité désirées, un projet de lumière, mais tout de même je pense qu’en général, la lumière vient dans ou sur une proposition de jeu, d’espace. Dans Le Mahabharata, je suis arrivé en dernier, je n’ai commencé à travailler qu’en février. Cela ne m’a pas gêné. J’éprouve un besoin de rapidité, d’urgence dans ce que je fais. Aux Bouffes du Nord, je me trouve dans une situation particulière, car je connais bien cet espace, espace qui, comme toujours chez Brook, est l’espace du spectacle. Grâce au travail de Chloé Obolensky, cet espace est encore plus simplifié que d’habitude — portes, fenêtres, allées supprimées — il apparait comme vierge. Mais encore plus difficile pour les éclairages. Bien sûr, il était possible de confier l’entière invention de l’espace de la représentation aux comédiens, comme ce fut le cas pour Ubu ou La conférence des oiseaux. Mais pour Le Mahabharata, Peter Brook souhaitait soutenir la création de l’espace par les comédiens à l’aide des éclairages. Ceux-ci devaient assurer une succession rapide d’intérieurs, d’extérieurs, de palais, de champs de bataille. Il est possible que cela ne soit pas immédiatement visible, car plutôt que de travailler les signes désignant des espaces précis — une ogive pour un palais, par exemple — il me semble plus juste de mettre en jeu une structure globale de l’espace. Le signe de la nuit dans les éclairages, ce sont les lumières bleutées, mais parfois il a été plus intéressant d’imaginer des nuits chaudes et ambrées qui tiraient leur légitimité de la structure d’ensemble. La lumière a, par rapport aux mouvements du décor et des objets, plus de mobilité. Elle permet le passage d’un lieu à l’autre avec plus d’aisance, de manière presque immatérielle. Nous en avons profité.

G.B. : Mais outre ces informations topographiques, la lumière n’intervient-elle pas par rapport aux personnages, aux comédiens ?

J.K. : La lumière a, bien sûr, des fonctions multiples. Ainsi, en dehors de toute préoccupation réaliste, elle se concentre dans une focalisation très intense, pour le Bhagavad-Gita, lorsqu’avant de s’engager dans la bataille, Arjuna, saisi d’un grand trouble, hésite, et que Krishna l’aide à surmonter son moment de faiblesse. Ne peut-on alors dire que la lumière sert de porte-voix, ainsi que le disait Pierre Saveron, l’éclairagiste de Jean Vilar ? C’est aussi en dehors de toute préoccupation réaliste d’évocation du jour ou de la nuit que les lumières interviennent à un autre moment, quand un démon nocturne montre, dans un élan d’amour, son visage de beauté.

G.B. : Ces dernières années — maintenant cela commence à change — la lumière s’est donné pour mission de rendre compte du passage du temps, passage d’autant plus saisissant qu’il garde son autonomie par rapport à l’action. Le temps qui passe ne l’illustre pas, ne la teinte pas directement d’accents sensibles, bien au contraire, il garde sa liberté pour n’entrer en contact avec l’action qu’à certains moments et s’en éloigner à d’autres.

J.K. : Nous avons voulu respecter aussi le passage de la nuit au jour, sans pour autant élaborer une structure temporelle trop contraignante. La malléabilité a été la règle principale. Par ailleurs, j’ai cherché la chaleur de l’Inde. A mon grand regret, je n’ai pu aller dans ce pays, mais tout me poussait à imaginer une lumière à dominante chaude. Très chaude.

G.B. : Nous parlons ici de la lumière de ce spectacle de Peter Brook comme si cela allait de soi, en oubliant, ou en feignant d’oublier, qu’i a été toujours le partisan du plein-feu bref de la lumière simplement fonctionnelle, la lumière maximale qui incorpore salle et plateau, conjointement.

J.K. : Pour paraphraser Barthes, je dirais que le plein-feu c’est le degré zéro de l’éclairage, mais que ce degré zéro peut être plus satisfaisant esthétiquement que beaucoup de jeux subtils d’éclairages qui relèvent de la fioriture inutile ou d’un esthétisme figé dans des a priori volontaristes. Ainsi il peut être très beau de jouer du déroulement temporel comme d’un mouvement inexorable, à l’écart de l’action des hommes, mais encore ne faut-il pas se prendre pour Chronos soi-même, indifférent à ce qui fait le théâtre : les acteurs et leurs rapports aux s’pectateurs. La lumière doit-elle servir à isoler les acteurs ou, au contraire, à les rapprocher des spectateurs ? Au moins, jouer les porte-voix c’est prendre cette question en compte.

G.B. : Dans tes « Notes sur les résonances », tu disais : « Je réalise que je ne peux penser une lumière vraiment blanche. Quel manque de rigueur ! …»