ÉTAIT EN JUIN de l’année 1967. Roger Reding, dynamique directeur du Théâtre Royal du Parc de Bruxelles promenait une tournée en Pologne. Il présentait trois spectacles d’auteurs belges : CHRISTOPHE COLOMB de Charles Bertin, ESCURIAL de Michel De Ghelderode et LES CHIENS de Toone Brulin. J’avais fait la scénographie, décors et costumes, des deux premiers.

Des représentations eurent lieu au Teatr Stary, scène historique de Cracovie.

Le directeur de ce théâtre, Zygmunt Hübner, me dit : « Vous devez rencontrer Tadeusz Kantor. Il passera demain à votre hôtel ».

Le lendemain, il était là, Kantor, dans le hall de l’hôtel Cracovia, à l’heure dite.

Tendu, frémissant, ce petit homme au regard sombre me parla aussitôt de son travail, de ses théories.

« Je vise la totalité de l’art théâtral ;

L’objet arraché à sa réalité a autant de pouvoir que l’acteur ;

Je refuse l’objet artistique. »

Sans élever le ton, il m’égrenait ses convictions. L’intensité de ses propos venait d’une force, d’une rage contenues, retenues. L’oblique de ses sourcils accusait l’ardente tristesse de son regard. Il lança :

« Je refuse les vieux modèles. Je ne veux pas des répertoires sclérosés. Je refuse de même la pseudo-avantgarde. Ce ne sont pas les Américains qui ont inventé le ‘happening”. Je faisais ça avant eux ».

À cette époque en effet la presse « up-to-date » ne jurait que par les « happenings », les « lofts », les « ready made » des « States ». Cela relevait parfois de la blague d’atelier avec dames nues enduites de crème chantilly.

Si je ne comprenais pas tout ce que me disait Kantor — je ne me souviens pas en quelle langue, allemand ? anglais ? français ?, nous dialoguions — je réalisais que ce petit homme habité était un grand monsieut.

Je lui fis observer que pour ma part, je servais des textes dramatiques sans pour autant adhérer aux habitudes sclérosées.

« Mais, moi aussi je m’inspire de pièces d’auteurs » fit-il vivement « ainsi, en 1944, sous l’occupation nazie mon Théâtre Clandestin réalisa LE RETOUR D’ULYSSE de Stanislaw Wyspianski. Pour l’instant nous jouons LA POULE D’EAU de Witkiewicz. Venez voir. »

Wyspianski comme Witkiewicz, outre le prénom semblable : Stanislaw, étaient plasticiens et ils écrivaient. Ils étaient « créateurs totaux », tel Kantor les aimait, tel Kantor lui-même.

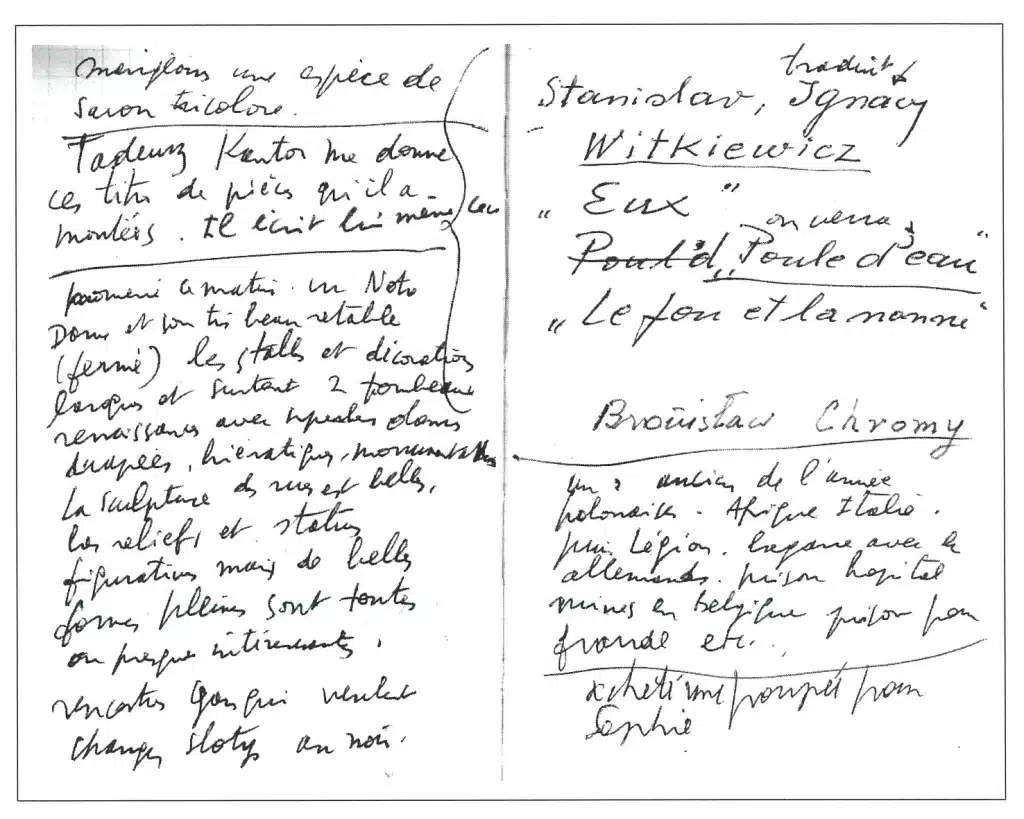

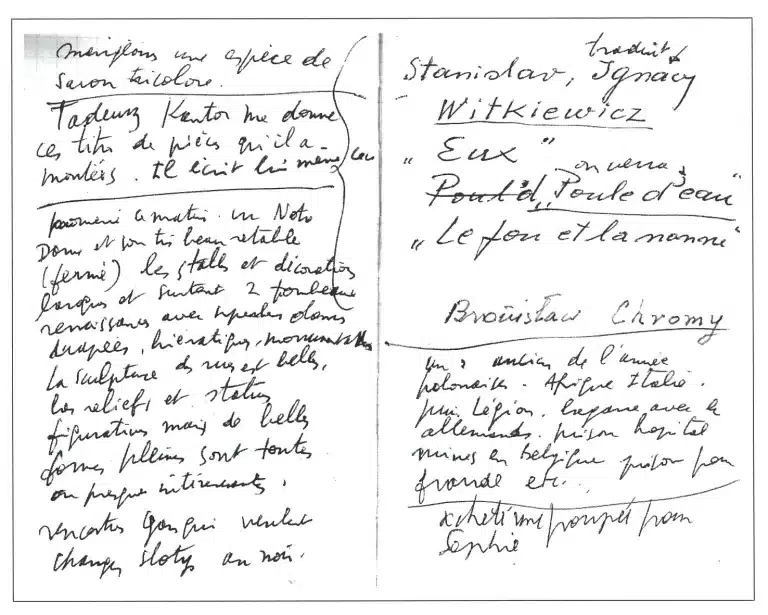

« D’ailleurs, ajouta-t-il, Witkiewicz a été traduit en français » et s’’emparant de mon carnet de note, il y écrivit ceci :

Il me confia aussi un manifeste où, en un français un peu malmené, étaient imprimées ses théories.

Dix ans après cette rencontre de Cracovie, le public bruxellois dont Anne Molitor et moi avons vu à Bruxelles LA CLASSE MORTE. C’était aux Halles de Schaerbeek. Jo Dekmine, révélateur essentiel, avait invité Kantor et son Cricot 2.

C’était là un de ces spectacles qui vous atteignent la moelle. Désormais, il y aurait « avant » LA CLASSE MORTE et « après » ce travail théâtral qui marque le siècle.

Kantor s’y faufilait entre les bancs d’écoliers, entre la vie et la mort.

Il arpentait l’exacte frontière de la fragilité. Pantins, femmes et hommes de LA CLASSE MORTE clopineront à jamais dans la mémoire de ceux qui eurent le privilège d’assister à cet événement. Comme il observait chaque intention, chaque geste en suspens, Kantor était toujours là en piste, vigilant, attentif aux élans dérisoires, aux désespérances.

Le théâtre rejoignait à jamais le profond véritable. Oui, Monsieur Kantor, c’est bien là la « totalité » de l’acte théâtral dont vous parliez.

Dans l’œuvre de Kantor — peinture ou théâtre — les images évoquent Goya, Bosch, Ensor, Chagall.

Comme si ces peintres soufflaient la gamme dans des flûtes percées dans les os du squelette.

Et valse la danse de mort !

L’homme porte son bissac de misère.

La femme ploie sous le baluchon de l’irrémédiable.

Bien sûr, il y a la dérision, l’humour. Essentiels.

Il est des rires qui déchirent l’âme mieux que les larmes.

Et clopinent les ballottés du destin. Des ombres s’en viennent hanter les consciences.

Peut-on oublier Auschwitz ? Peut-on oublier Birkenau ?Faut-il rappeler que Cracovie n’en est pas loin ?Et se souvenir que Le Cricot 2 fut créé à Cracovie ? Par Kantor.

Un fil relie ces lieux les uns aux autres. Un fil barbelé.

Faut-il rappeler qu’Auschwitz n’est jamais loin ?

On le sait. L’oppression nazie fut relayée par le stalinisme. Du racisme dans les bagages. Il ne restait plus, après la guerre, qu’une poignée de juifs en Pologne.

Les autres avaient été exterminés.

Pourtant l’antisémitisme suintait et perdurait de Wielopole à Lodz, de Katowice à Varsovie.

Je l’ai constaté au cours de rencontres. Cela se vérifie davantage dans certains silences que dans les propos. Certains faits sont aussi des preuves.

Parce que juif, Zygmunt Hübner — le directeur du Teatr Stary à qui je devais d’avoir rencontré Kantor —, fut « démissionné » de ses fonctions en 1969.

Le pouvoir maintenait un couvercle de plomb sur la Pologne. Kantor parvint à convaincre les commissaires politiques que sa troupe voyageant à l’étranger pourrait rapporter des zlotys et surtout des dollars.

Kantor obtint de préserver des comédiens, des comédiennes et il promena le Cricot 2 en Italie et ailleurs. Une colombe, fragile espoir, accompagnait la troupe.

En Pologne — ainsi que dans les autres républiques communistes — le pompiérisme d’État perpétuait les garrots de l’esprit. Jdanoviennes ou autres, les contraintes esthétiques participent toutes — quelles qu’elles soient — du mensonge et de la tyrannie. Réalisme socialiste, modernisme mercantile, même combat.