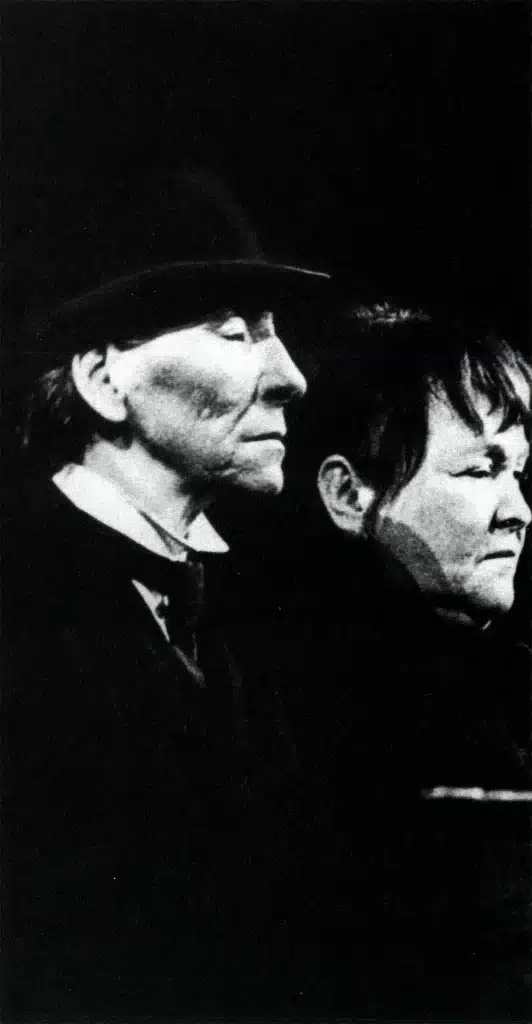

UN JOUR, Tadeusz Kantor désigna son activité artistique comme « un jeu de hasard, plein de mystifications et de perversions ». « Ce n’est pas vrai, clamait-il, dans le PETIT MANIFESTE, lors de la remise du Prix Rembrandt, ce n’est pas vrai : l’artiste n’est pas ce héros, ce téméraire conquérant que nous enseigne la légende conventionnelle. Croyez-moi : c’est un être misérable, le désarroi est son lot, car il s’est choisi son lieu en face de l’angoisse.….» L’artiste contemporain est celui par lequel s’exprime l’inquiétude de notre époque.

La base de l’imaginaire de Tadeusz Kantor est restée cette irrésolution, cet inaccomplissement, cette sphère d’«entre-deux », de « frontière », de « voisinage » si typique de la tradition polonaise (pas nécessairement de celle d’avant-garde)… Un sentiment poignant d’incapacité, d’immaturité, cette absence de forme à la Gombrowicz ou à la Schulz. Mais c’est aussi l’enfermement — dans le piège de l’illusion qui s’avère être un stéréotype ou un symbole lourd d’imaginaire — dans un Cliché de la Mémoire distinct, individuel.

Tadeusz Kantor est né le 6 avril 1915 à Wielopole, un petit bourg provincial situé 130 kilomètres à l’est de Cracovie, aux confins de l’Empire austro-hongrois d’alors, mais doté de traditions remontant au XIV : siècle, aux temps de l’éminent roi de Pologne, Casimir le Grand… « C’était une petite bourgade typique de l’Est, avec sa grande place du Marché, ses quelques ruelles misérables, se souvenait Kantor. Sur la place se dressaient une chapelle dédiée à un saint des fidèles catholiques et aussi un puits auprès duquel, surtout à la pleine lune, se déroulaient les noces juives. D’un côté l’église, la cure et le cimetière ; de l’autre, la synagogue, les étroites ruelles juives et le cimetière, là aussi, un cimetière quelque peu différent. Les deux côtés vivaient en harmonieuse symbiose…»

L’enfance de l’artiste, passée dans ce Wielopole mythifié, « voué à l’éternité », l’a situé à la frontière de deux cultures, une cohabitation qu’anéantirent les cataclysmes du XX‘ siècle. Le souvenir de cette enfance — entre église et synagogue — c’est en quelque sorte un des scénarios du théâtre de Kantor, un scénario qui fut incarné à de multiples reprises, surtout dans les spectacles du Théâtre Cricot 2 des années 80, et d’abord dans ce WIELOPOLE- WIELOPOLE très autobiographique (1980).

L’épreuve des deux guerres mondiales fut un autre scénario, tout aussi fondamental. La Première Guerre avait condamné à mort l’espace de la maison familiale jamais oubliée. L’expérience de la Deuxième Guerre mondiale accoucha de la découverte d’une « réalité de rang inférieur » et de l’obsession de l’abolition de la fiction et de l’illusion falsifiant la vérité par une mise à l’épreuve soupçonneuse. Elle accoucha de l’agacement éprouvé devant le signe, l’allégorie, le symbole (et aussi le lieu commun patriotique et martial). Elle accoucha enfin d’une absolutisation de l’idée de la liberté dans l’art et dans la vie.

Le père de Tadeusz Kantor, Marian Kantor-Mirski, un instituteur de village, combattit durant la Première Guerre mondiale dans les Légions de Pilsudski, cette formation polonaise qui misait sur la reconquête, par les Polonais, de leur indépendance ; il y acquit le grade de capitaine ainsi que de nombreuses décorations en récompense de sa bravoure (le thème des « légions » apparaît dans la revue QU’ILS CRÈVENT LES ARTISTES (1985). Après la guerre, Marian Kantor ne revint pas dans sa famille de Grande Pologne ; il devint militant nationaliste en Silésie, à la frontière polono-allemande — une zone brûlante en ce temps-là (il mourut à Auschwitz le 1“ avril 1942, ce que rappelle un des épisodes du spectacle JE NE REVIENDRAI JAMAIS (1988). La mère de Kantor, Helena Berger, passa, avec sa fille aînée Zofia et son fils Tadeusz, la période de la Première Guerre à la cure de Wielopole, chez son oncle, l’abbé Jozef Radoniewicz (c’est là un des « clichés de la mémoire » qui fut évoqué, non seulement dans WIELOPOLE-WIELOPOLE, mais aussi dans le dernier spectacle, inachevé, AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE .

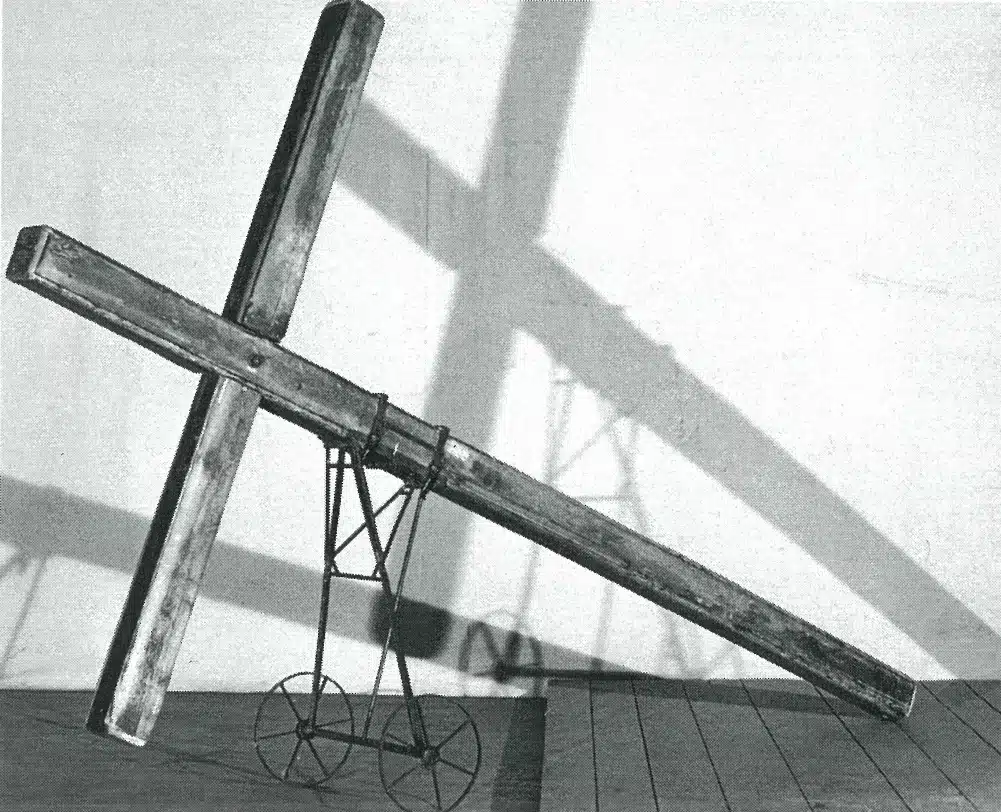

Dans les années 1925 – 1934, Kantor fut l’élève du Gymnase Kazimierz à Tarnow, alors chef-lieu de district. Dans cet établissement, le modèle philologico-classique du XIXᵉ siècle était toujours de rigueur. Kantor fut premier en grec et en latin ; il subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille désargentée en étant répétiteur de langues classiques. À la fin de ses études secondaires, il se livra, selon ses termes, à « ses premières tentatives picturales sous l’influence du symbolisme ». Il s’intéressait au théâtre, surtout à l’œuvre de Wyspianski, le grand néoromantique cracovien, peintre et auteur de drames symbolistes, un des prophètes de la grande réforme du théâtre européen au tournant du XIXᵉ et du XXᵉ siècle (Kantor conçut et réalisa la scénographie de l’acte III de LIBÉRATION et de l’acte IV d’ACROPOLIS de Wyspianski, qui furent montés à cette époque par le théâtre amateur du lycée). Il alla à Lvov (ville polonaise en ce temps-là) pour voir les réalisations romantiques du plus éminent metteur en scène polonais de cette époque, Leon Schiller, ainsi que les scénographies d’Andrze) Pronaszko dont il était l’«adorateur ». Il fut surtout terriblement impressionné par les célèbres AÏEUX de Mickiewicz (1932) dans une mise en scène de Schiller et des décors de Pronaszko (ce qui explique la présence du cliché du décor de Pronaszko dans la « chambre de l’enfant mort » de WIELOPOLE-WIELOPOLE : « une immense croix qui s’avance sur fond de trois autres croix situées à l’arrière-plan »). De cette époque date la fascination, qui

perdura dans toute l’œuvre de Kantor, de la tradition romantique polonaise et de la personnalité créatrice de Wyspianski. De cette époque aussi date la mémoire des racines méditerranéennes de la culture européenne.

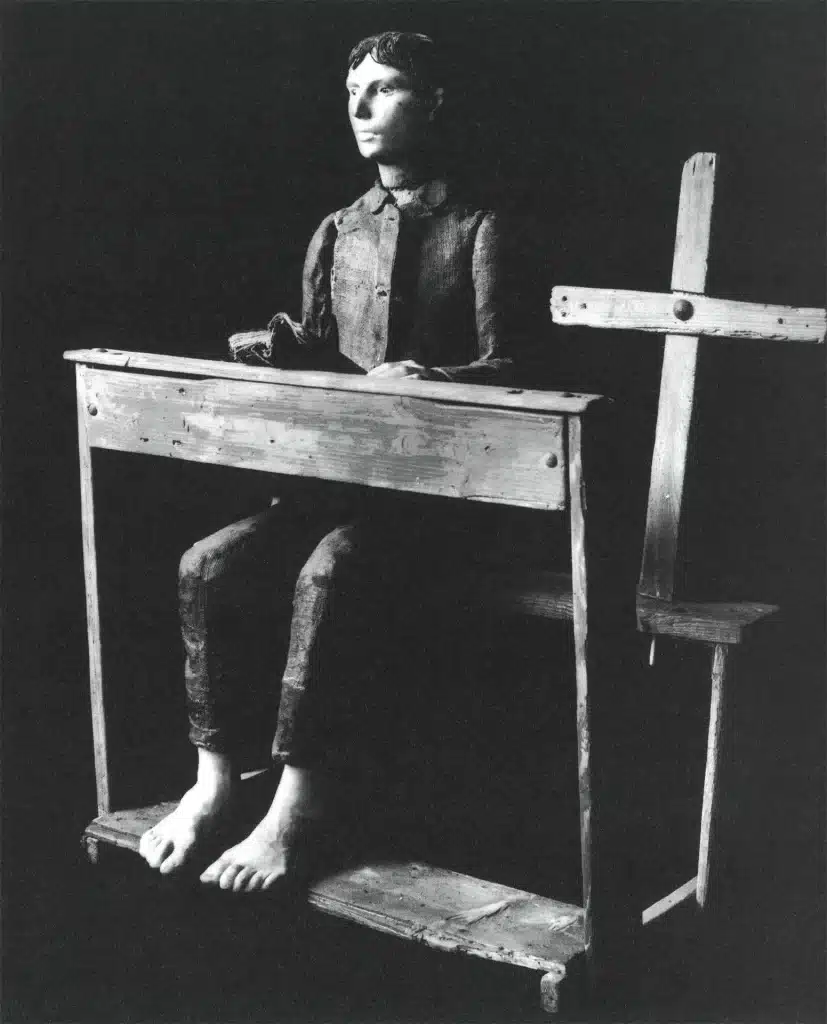

Mickiewicz et Wyspianski furent, comme Kantor le rappela à maintes reprises, Les créateurs réels du Théâtre de la mort… « Mickiewicz a donné ce titre, LES AÏEUX, dit-il en 1987. Mais LES AÏEUX, c’est cette cérémonie qui se déroule au cimetière (…) Ce ne sont que des morts, il devrait y avoir des tombes, des tombeaux, et tous ces gens, ces patriotes, ces traîtres devraient sortir des tombes, des tombeaux. Et. jouer…» En cette même année, il disait de Wyspianski : « Pour moi, une des valeurs capitales est la découverte fpar Wyspianski] de la grandeur qu’il y a à gagner dans l’humiliation (…) Le concept de grandeur ne tient pas dans une forme… [Le roi] Casimir le Grand — l’incarnation de la puissance polonaise — a été présenté par Wyspianski comme. un macchabée, un squelette arborant les restes de sa grandeur : sa couronne, son sceptre, son globe (…) Quand j’ai commencé à faire LA CLASSE MORTE, c’est ce vitrail [de Wyspianski] qui me le confirma : la grandeur bénéficie de l’humiliation complète. »

Ayant terminé le lycée, Kantor s’établit dans la capitale culturelle de la Pologne, Cracovie, afin d’y étudier à l’Académie des Beaux-Arts. « J’ai décidé d’être peintre, dit-il dans ses souvenirs, d’être un peintre célèbre ! Et je suis venu à Cracovie…» En présentant, en 1987, son « Résumé d’un artiste », il déclara : « J’atteste par mon existence d’artiste mon appartenance à une époque donnée, à une nation donnée, à une ville donnée… Je pense ici à Cracovie à laquelle j’appartiens….» Tout comme d’autres artistes cracoviens célèbres auxquels il faisait souvent référence : Veit Stoss, Matejko, Wojtkiewicz, Wyspianski…

« Je considère, dit-il, que l’existence de situations et de personnages antagonistes est très importante pour l’œuvre d’art. C’est mon opinion, à moi…» « Dans mon œuvre, démontrait-il à une autre occasion, on peut toujours voir le conflit opposant le symbolisme à l’art abstrait. » Le symbolisme, ce sont surtout les motifs et les thèmes de la tradition nationale, ces visions torturantes, « empruntées » à Wyspianski, Malczewski et Wojtkiewicz, visions de croisade, de cercle maudit, d’‘Homme et de Nation crucifiés, de rêve de Gloire et d’Exploit… Mais à côté, toujours et invariablement, la solitude et l’aliénation de l’artiste, à côté duquel passent ces images et ces mots d’ordre du « Panthéon national » si souvent soumis à des opérations d’«infériorisation » … « Oui, dit Kantor, ce sont ces stéréotypes avec lesquels nous sommes familiarisés depuis notre enfance — le Christ, l’Église, la religion, et en même temps toute une nation crucifiée…» Un autre jour, il évoqua le « Wawel »1 de Wyspianski « où règnent sans partage les esprits des rois de Pologne », et aussi le « grand opéra national » des toiles de Malczewski.

Il termina ses études de peintre et de scénographe dans l’atelier de l’éminent scénographe Karol Frycz, en 1939, juste avant l’éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, Kantor s’intéressait à l’avantgarde contemporaine, au constructivisme et au Bauhaus. « Mais intérieurement, écrit-il, je n’étais pas convaincu par cette tendance (…) — j’avais été élevé parmi les symbolistes. » À l’Académie, il avait fondé l’éphémère Théâtre de Marionnettes où il monta, en 1938, LA MORT DE TINTAGILES de Maeterlinck, à la manière du Bauhaus, comme il le dit lui-même, sous l’influence d’Oskar Schlemmer. À cette époque, il traduisit aussi LE VAGABOND, drame symboliste de Blok. Cette tension entre constructivisme et symbolisme resta le fondement de toute son œuvre.

« Le symbolisme, dit-il, fut une parcelle de notre grande tradition nationale, pour faire référence à Wyspianski, ce château royal de Cracovie où règnent sans partage les esprits des monarques polonais. Les constructivistes considéraient qu’après la révolution sociale viendrait une révolution artistique. Mais c’est la guerre qui est venue, et avec elle ont été anéantis les espoirs d’une réunion de ces deux révolutions. Et c’est là que commence mon théâtre, et mon œuvre. »

L’époque de la terreur nazie dans la Pologne occupée fut pour la génération de Tadeusz Kantor une expérience particulière ; elle précipita chez ces gens, de façon extraordinaire, l’acquisition de la maturité, de la maturité artistique également. Voilà, dit Kantor, qu’«un groupe de jeunes artistes dont sortiront, après la guerre, les meilleurs peintres et théoriciens de Pologne, reprend, contre toute logique, contre le bon sens, en ce temps du mépris, non une vague idée nationale, mais la pensée d’une avant-garde mondiale guidant l’art polonais depuis toujours. Ça se passait à l’époque d’un génocide inédit dans l’histoire, au centre de la terreur la plus rigoureuse, loin du reste du monde ». Tout en militant au sein du mouvement artistique clandestin, en créant le Théâtre clandestin Indépendant, Tadeusz Kantor trouva pendant un certain temps un emploi sûr comme « peintre de décors » (« Dekorationsmaler ») dans un théâtre de Cracovie annexé par les Allemands. Les Polonais ne pouvaient travailler que dans l’équipe technique (selon les documents, conservés, du « Staatstheater des Generalgouvernement Krakau », Kantor fut employé là du 5 avril 1943 au 30 septembre 1944). Dans le Miesiecznik Literacki (Mensuel Littéraire) clandestin publié à Cracovie (n° 8, juillet 1943), Kantor publia (anonymement bien sûr) son premier article : « La mise en scène de BALLADYNA ». Le rédacteur ayant été arrêté par les Allemands, ce numéro ronéotypé ne parvint pas aux lecteurs. À la fin de sa vie, Kantor déclara : « On ne peut parler de mon théâtre sans brosser un tableau de cette époque inhumaine. La guerre mondiale, ces dieux assassins, les camps d’extermination, la captivité, cette idée politique capitale — celle du génocide — et puis, pendant un demi-siècle, aux yeux d’un monde civilisé totalement indifférent, ce pouvoir d’hommes aux titres intouchables de premiers secrétaires, qui faisaient preuve d’un primitivisme total dans l’exercice de leurs charges ».

À Cracovie, durant l’Occupation, œuvraient plusieurs théâtres clandestins violant l’interdiction allemande de 1940 : « Les Polonais n‘ont pas le droit de monter de spectacles sérieux » (ce qui était passible de la peine de mort). Dans l’un de ces théâtres, le Théâtre Rhapsodique Kotlarczyk, se produisit Karol Wojtyla, le futur pape. Mais le Théâtre Indépendant de Kantor, fondé vers 1942, fut le plus radical du point de vue esthétique, il fut reconnu immédiatement — tout de suite après la guerre, on en parlait comme « du phénomène artistique Le plus intéressant que Cracovie ait connu durant ces cinq années de clandestinité », on y voyait l’«embryon d’un style nouveau au sein du théâtre polonais ».

« À cette époque, se souvenait Kantor, j’ai fait beaucoup de maquettes et de projets, sans intention concrète. J’ai commencé par l’œuvre de Cocteau LA MORT D’ORPHÉE. Nous l’avons montrée en version abrégée. Ensuite, il y a eu une interruption, je suis parti à la campagne (…) À mon retour, j’ai commencé à penser à BALLADYNA…» Écrite en 1834, cette pièce de Slowacki est une tragédie romantique, une tragédie-conte de fées que les historiens de la littérature ont considérée comme « un divertissement à la Shakespeare », comme un de ces « prodiges », de ces « charmes » du théâtre romantique « à grand spectacle ». Pour Tadeusz Kantor, ce conte romantique tout empreint, selon la tradition polonaise, de mythologie nationale et populaire, était un matériau théâtral parfait, « entré en collision » avec les idées de l’art d’avant-garde. « La réalité était si absurde que la plupart d’entre nous se tournaient vers la peinture abstraite, et notre première représentation — BALLADYNA, en 1943 — fut abstraite. C’était la transposition de tout le romantisme de Slowacki en concepts abstraits du Bauhaus. (…) J’y ai eu recours, justement à des formes géométriques — cercle, arc, angle droit — et à des matières telles que la tôle, le carton noir, le drap. » BALLADYNA fut sans doute jouée quatre fois : les 22, 23, 24 et 25 mai 1943 dans l’appartement des Siedlecki rue Szewska 21 — pour près de 100 spectateurs en tout.

Plus d’un an après BALLADYNA, Kantor s’attela au RETOUR D’ULYSSE, le dernier drame de Wyspianski, en situant l’action mythique de la pièce dans une pauvre chambre « ruinée par la guerre » d’un appartement privé. Chez Wyspianski, le motif homérique du retour d’Ulysse apparaît dans la version perpétuée par Dante : Ulysse est un criminel de guerre et un traître, poursuivi par la malédiction des dieux… Dans la conception de Wyspianski, le retour à Ithaque tant désirée ne peut se réaliser parce qu’il est impossible de ressusciter le passé mort (« Nul ne revient jamais vivant au pays de sa jeunesse »). Dans la mise en scène de Kantor, Ulysse devait « revenir vraiment » — c’était un soldat allemand « revenant de Stalingrad, avec son casque, son uniforme crotté » (c’était alors d’une actualité brûlante : « la retraite allemande battait son plein »). Mieczyslaw Porebki, qui jouait alors le rôle du Narrateur, se souvient : quand Ulysse « prenait son arc et qu’il le braquait sur les prétendants, retentissait, sortant d’un haut-parleur, un bruit de mitraillette ».

« On n’entre pas impunément au théâtre », écrivit Kantor sur la porte de la pièce où se déroulait la représentation. Ça aussi, c’était la réalité : « À tout instant, les Allemands pouvaient entrer, les spectateurs étaient dans un état de nervosité folle ». Il renoua avec ce slogan des années plus tard, lors d’une des étapes de Cricot 2 intitulée « Le théâtre impossible » (LES GRÂCES ET LES ÉPOUVANTAILS, 1973). Il devait aussi évoquer encore une fois ce RETOUR D’ULYSSE dans JE NE REVIENDRAI JAMAIS (1988): il en reprit le thème, des personnages ou des éléments de la scénographie et lut à haute voix un passage du scénario de 1944…

Ce RETOUR D’ULYSSE de l’Occupation connut au moins trois versions. Les décors — encore constructivistes — furent préparés, au début, dans une villa de la rue Skawinska, puis (en raison d’une menace de dénonciation), dans l’appartement des Puget rue Pilsudski. C’était des recherches « à n’en plus finir : de paravents, de rideaux, d’estrades, de poutres — des objets et non pas des décors ». Seule la troisième version, celle de l’appartement des Stryjenski rue Grabowski, réalisa pleinement l’idée de la « pauvre chambre », une idée « d’une réalité de rang inférieur ». L’espace du jeu, homogène pour les acteurs et les spectateurs, au milieu des gravats, entre des murs décrépits, était envahi d’objets amenés là à dessein : une planche pourrie, de vieux ballots maculés de chaux et de poussière, un cordage rouillé, une roue de charrette toute crottée, un gueulophone qui transmettait les communiqués des autorités — il avait été volé sur les Planty (n.d.t.: la promenade ceignant la vieille ville de Cracovie) — ainsi qu’un canon (exécuté dans l’atelier du Staatstheater où Kantor travaillait alors). « Dans cette chambre, se

souvient-il, je n’ai pas réalisé de décor, il n’y avait pas de séparation entre la scène et le public, il n’y avait donc pas cette frontière où commence la scène, l’espace de l’illusion. À cette époque, je m’étais dit que la chambre devait être réelle. J’ai donc fait une chambre détruite par la guerre — ce qui était la réalité, car de telles chambres existaient alors par milliers en Pologne. » Quand, dans ce cadre, apparut un Ulysse-Soldat inconnu, « le texte de la pièce sembla moins important ».

Cette troisième version du RETOUR D’ULYSSE fut montée trois ou quatre fois fin juin-début juillet 1944. Comme l’écrivit Tadeusz Kwiatkowski, un des spectateurs, « le front qui se rapprochait, les ennuis de Kantor avec l’administration allemande du travail firent qu’on renonça aux spectacles suivants ». Quoiqu’on parlât publiquement du Théâtre Clandestin de Kantor dans tout Cracovie, l’artiste échappa heureusement à la dénonciation et parvint à la fin de la guerre. De nombreuses années plus tard, revendiquant son rôle de précurseur face au « nouveau réalisme » français, à l’«art misérable » italien, à l’idée d’«environnement » et même de « happening », il répéta à maintes reprises qu’il avait « tout imaginé » dès l’époque de l’Occupation : « C’est alors qu’est née l’idée de réalité misérable. Cette découverte révolutionnaire fut plus importante que la création du Théâtre Clandestin ». Les deux guerres — et les destinées de l’art du XXᵉ siècle — avaient défini l’Ithaque moderne de Kantor. Dans ses écrits aux multiples versions, et aussi dans ses interviews, dans ses œuvres plastiques et théâtrales, on peut voir ce retour obsessionnel à cette « pauvre chambre » qui, à l’origine, fut réelle, tout comme les murs en ruine, « imprégnés de réalité » de l’appartement cracovien dans lequel devait « réellement » revenir Ulysse en 1944, tout comme l’espace de la « chambre d’enfant » de WIELOPOLE ou celui de la classe du lycée de Tarnow.

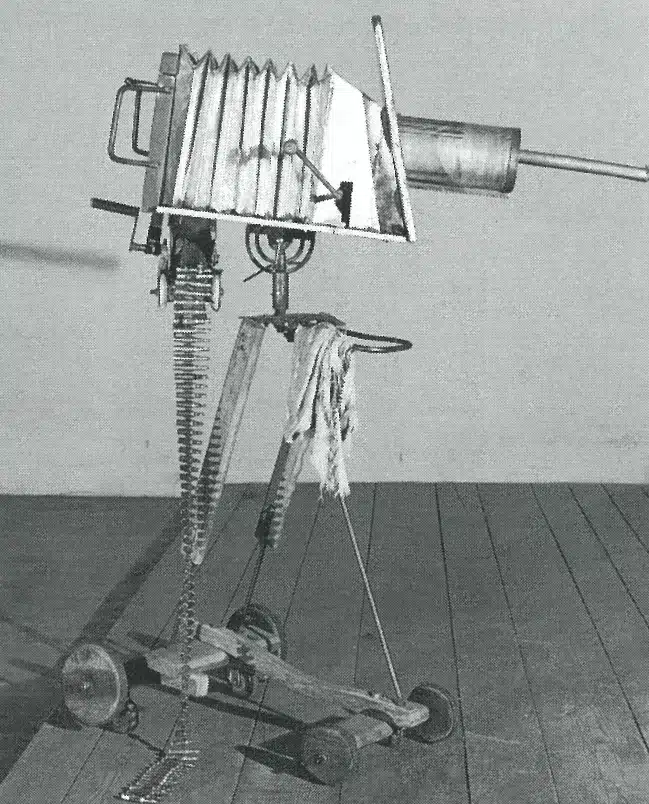

Jusqu’au bout, Kantor conserva dans sa méthode artistique cette dualité : il privilégiait, selon les conceptions de l’avant-garde, une forme artistique autonome en même temps qu’il éprouvait la nostalgie d’une « annexion de la réalité », d’une transgression des frontières de l’art et de la vie, du sujet et de l’objet, de l’existence et de la mort. C’est pourquoi dans sa peinture comme dans son théâtre reviennent les mêmes objets qui expriment l’idée d’une « réalité de rang inférieur » : un fauteuil, un parapluie, un sac, une enveloppe, une armoire, un vêtement, surtout les dessous, le « côté doublure ». « Tout ce que je fais, je le fais à partir d’éléments tout prêts », répétait Kantor. L’armoire, les sacs, la planche et la « machine à anéantir », composée de chaises (du Théâtre zéro, en 1963), ce sont, selon lui, les « rares moments autonomes » de l’histoire du Théâtre Cricot 2.

Après la guerre, Kantor eut une intense activité de peintre, de scénographe et de metteur en scène. Il monta de nouveau, en une version modifiée, LE RETOUR D’ULYSSE (avec des étudiants du Studio du Théâtre Stary de Cracovie) ainsi que la Moralité L’INDIGNE ET LES GENS DIGNES de Czechowicz au Théâtre Académique de la Rotonde (avec la participation de comédiens du Théâtre Indépendant des temps de l’Occupation). Il réalisa la scénographie de LA MORT DU FAUNE de Czyzewski à la Maison des Arts Plastiques (« ce fut une tentative, ratée du reste, de réactivation du Théâtre Cricot d’avantguerre »). Les textes de Czechowicz et de Czyzewski, des poètes polonais de l’avant-garde des années 20 et 30, qui avaient expérimenté aussi de nouvelles formes dramatiques, lui permettaient de développer des idées esquissées dans le Théâtre Indépendant.

En 1946, Kantor réalisa la scénographie de trois spectacles pour des théâtres professionnels de Cracovie : LE CID de Corneille et LE JOUR DE SON RETOUR de Nalkowska (pour le Théâtre Stary ), ainsi que DEUX THÉÂTRES de Szaniawski (pour le Théâtre Public). Il publia des manifestes importants : « Suggestions pour les arts plastiques de la scène » dans La Revue Artistique et (avec Mieczyslaw Porebski) « Pro domo sua » — en y introduisant le concept du « réalisme renforcé ». En janvier 1947, il partit, comme boursier, pour six mois à Paris. Outre les célèbres musées de peinture et les galeries où il entra en contact avec le grand art de l’avantgarde européenne, il visita le Palais de la Découverte où il vit « une image du monde montrée par un appareillage scientifique ». « Pour la première fois, dit-il, j’entrais en contact avec une image du monde qui était le produit de la science. J’étais fasciné, mais aussi accablé à l’idée que l’accès à ce monde n’était donné que par la science exacte de niveau supérieur (…) Mais je m’en rendais compte : il existait une autre entrée, une entrée plutôt latérale et misérable, non représentative, risible même, par laquelle l’art pouvait s’immiscer…»

Depuis cette époque jusqu’à la moitié des années 50, il dessina et peignit des cycles liés à sa conception de l’espace — un espace d‘abord conique, puis dénommé « en parapluie » et « soudain ». En sortant des « conceptions physiques », rationnelles de l’espace qui étaient celles des « constructivistes », il entrait « dans un espace hallucinant, dans une sphère d’angoisse et de mort proche du climat surréaliste ».

À son retour de Paris, il écrivit : « L’atmosphère de Cracovie me déprime. Pas la moindre trace de conflits artistiques, mais des conflits d’un tout autre genre. Cette ignorance de ce qui se passe dans le monde m’effraie terriblement ». Sa connaissance approfondie des tendances de l’art mondial de l’époque fut souvent discréditée, pour des raisons idéologiques, dans la Pologne communiste ; on lui reprocha de « céder aux influences ». Le 1er octobre 1947, il fut nommé professeur à l’École Supérieure de l’État des Arts Plastiques. En tant que membre du Club des Artistes fondé à Cracovie en mars 1948, il s’engagea dans la préparation de l’Exposition d’Art Moderne au Palais de l’Art de Cracovie. « Une exposition qui rassemblait des œuvres de près de 40 artistes venus de toute la Pologne (de Cracovie, de Varsovie, de Lodz, de Poznan), qui illustrait toutes les tendances des arts plastiques d’avant-garde qui étaient suivies à cette époque en Pologne, une exposition qui, fermée au début de janvier 1949, devait rester, pour bien des années, la seule grande manifestation de l’après-guerre en matière d’art d’avant-garde en Pologne ».

Peu après, dans la Pologne stalinienne comme dans les autres pays du bloc soviétique, fut introduite, administrativement, la doctrine esthétique du réalisme socialiste. « Jusqu’en 1949, se souvenait Kantor, lors des congrès, des conférences où l’on nous invitait encore, et dans la presse où l’on publiait encore nos articles, notre groupe, du reste de plus en plus réduit, s’était posé en défenseur de la liberté de l’imagination et du discours de l’artiste. Lors du dernier congrès du ZPAP [Zwiazek Polskich Artystow Plastykow — Association des Artistes polonais des Arts plastiques] à Katowice [en juin 19491, j’ai défini clairement ma position. Maria Jarema a fait de même. Nous avons cessé d’exposer nos tableaux. Nous avons été éliminés de la vie artistique. » Ce processus fut couronné par son renvoi de l’École Supérieure des Arts Plastiques fin février 1950 « pour cause — selon le journal officiel — de la direction pédagogique inadéquate représentée et appliquée par le citoyen Kantor ».

Dans les années 1951 – 1955, il travailla comme scénographe pour des théâtres de Cracovie. Il réalisa la scénographie de pièces de Calderén, de Becque, de Lesage, de Musset, de Shaw, d’Hikmet et d’Iwaszkiewicz à Cracovie, et aussi de Treniev à Poznan, de Shakespeare à Opole, de Lorca à Katowice. Ses réalisations jouissaient de la haute considération des critiques et du public, mais l’artiste lui-même ne semblait guère y accorder d’importance en ce temps-là. De son œuvre théâtrale de cette époque, il a souvent parlé comme d’une « façon de survivre au réalisme socialiste ». Il continuait à peindre des tableaux métaphoriques, à participer à la vie artistique non officielle qui se passait dans des appartements privés.

« Ce n’est pas un hasard, déclara Kantor, si ceux qui refusaient alors comprenaient en profondeur les idées du surréalisme et son caractère révolutionnaire. Cependant, à la conception surréaliste de la liberté, nous avions apporté notre propre correction, en précisant que la liberté, en art, se conquiert sans cesse, que le concept de liberté n’existe pas sans ce qui enferme, ce qui limite, et que chaque limite atteinte dans cette conquête devient à son tour un enfermement, que la forme est une ‘prison’, qu’elle n’est qu’une attitude, mais qu’elle est aussi en perpétuel développement. »

En 1955, Tadeusz Kantor partit de nouveau à Paris, dans le cadre du Théâtre des Nations. Le théâtre cracovien pour lequel il travaillait y présentait L’ÉTÉ À NOHANT d’Iwaszkiewicz dans une scénographie de Kantor. « J’y ai vu, dit celui-ci, une série d’expositions, j’ai rassemblé des informations et de la documentation sur les expositions organisées par Michel Tapie et sur la peinture américaine. J’y ai rencontré des peintres tels que Wols, Fautrier, Mathieu, Pollock, Arnal. » Le butin de ce voyage, ce fut la « découverte » du principe de hasard, la découverte de la peinture informelle. Kantor présenta pour la première fois des tableaux informels à Varsovie en 1956 (c’était sa deuxième exposition après la chute du stalinisme), dans le salon de Po prostu (Tout simplement), conjointement avec des tableaux de Maria Jarema. Cette même année, il commença à publier des articles et des discours sur le nouvel art — entre autres le fameux article « L’abstraction est morte, vive l’abstraction » dans la revue cracovienne Zycie literackie (Vie littéraire).

Il déclara : « La peinture qu’on a produite a bien manifesté la limite de tout calcul, de toute entrave intellectuelle et aussi, par conséquent, la fin de l’expérience sensible ; elle s’est mesurée à des forces obscures et élémentaires en en révélant la nature et les mécanismes. La peinture s’est située au-delà de toute forme, de toute esthétique. Elle est devenue, pour moi, manifestation de vie, continuation, non de l’art, mais de la vie ».

La création du Théâtre Cricot 2, en automne 1955 — dans l’élan post-stalinien — fut une « manifestation de vie » indépendante. Le premier spectacle, LA PIEUVRE, d’après Stanislaw Ignacy Witkiewicz (dit Witkacy), fut montré en mai 1956. À ce propos, Kantor déclara, des années plus tard, que la reconnaissance du formalisme avait été plus importante que les effets esthétiques de cette mise en scène. Le formalisme, qui avait été condamné sous Staline, s’accordait remarquablement à la réalité du Café des Arts Plastiques, tout vibrant de politique : après le spectacle, on dansait aux sons de ce jazz qui, récemment encore, était interdit.

Cricot 2 était lié, par le nom et la généalogie, à un théâtre cracovien d’avant-guerre, le Théâtre d’Artistes Cricot (1933 – 1939), « un théâtre né d’un jeu », comme l’appelait Leon Chwistek. Le nom « cricot », c’est l’anagramme, à la consonance française, de l’expression polonaise « to cyrk » (« c’est du cirque »). Cricot 1 avait présenté entre autres, parmi ses mises en scène d’avantgarde, LA PIEUVRE de Witkacy. C’est pourquoi l’histoire de Cricot 2 commença précisément par cette pièce (la deuxième partie de la soirée inaugurale du 12 mai était constituée par LE PUITS, OU L’ABÎME DE LA PENSÉE, une pantomime de Kazimierz Mikulski qui fut aussi l’auteur du CIRQUE, que Kantor présenta quelques mois plus tard — la première eut lieu le 13 janvier 1957). « Le nom Cricot était, dit Kantor, un héritage d’un théâtre de peintres et sculpteurs d’avant-guerre auquel Jarema avait collaboré. J’avais personnellement de sérieuses préventions contre ce premier Cricot : c’était un théâtre de peintres. Mais le nom nous plaisait et, grâce à la personnalité de Jarema, cet « héritage » fut épuré, renforcé et maintenu dans l’art. »

Le Théâtre Cricot 2 commençait aussi là où Cricot 1 avait fini son histoire, avant de déménager à Varsovie — au Café des Arts plastiques, rue Lobzowska.… À la tradition d’avant-guerre le reliait le personnage de Maria Jarema, mais au sens artistique, c’était la continuation du Théâtre Indépendant de Kantor du temps de l’Occupation (1942 – 1944). En effet, d’emblée, cet artiste âgé d’une quarantaine d’années, ce peintre reconnu, ce scénographe de théâtres « officiels », avait pris la tête de cette initiative, collective au début, d’un théâtre expérimental d’artistes peintres. Après la mort de Maria Jarema (1958), l’équipe de Kantor, composée de peintres, d’acteurs, de critiques et de gens sans profession précise, déménagea à la galerie Krzysztofory, dans la cave du palais portant le même nom, sous la tutelle du fondateur de la galerie, Stanislaw Balewicz. C’est aujourd’hui encore le siège du « Groupe de Cracovie » qui rassemble Les plus éminents peintres polonais contemporains (Kantor fut un des fondateurs du Groupe, en 1956).

« Dans les années 50, disait Kantor à la fin de sa vie, j’ai peint de très nombreux tableaux en étant conscient que je ne pourrais les exposer. Et malgré tout, je les peignais, pour moi-même, parce que je devais peindre, peindre ainsi et pas autrement. Sans considérer cela comme clandestin. Parce que c’était par cette peinture que je prenais contact avec tout le monde libre, avec sa pensée, ses idées ; je croyais que ça paraîtrait. » Et il en fut ainsi. Stockholm (en 1958) inaugura la liste des expositions individuelles de Kantor à l’étranger. Puis ce fut Paris (1959 — 1961), Düsseldorf (1959), New York (1960), Güteborg (1960). Parallèlement, Kantor participa à des expositions collectives à Charleroi (1958), Kassel (Documenta 2, 1959), Venise (Biennale de l’Art, 1960), New York (« The Art of Assemblage », 1961), Essen (1961). Ses tableaux commencèrent à entrer dans les collections des musées et dans les collections privées. En 1961, il enseigna la peinture à l’Akademie der Künste de Hambourg.

Et en Pologne, dans les années 1955 – 1963, il réalisa, parallèlement aux activités du Théâtre Cricot 2, des scénographies pour des théâtres d’État qui connurent le plus grand succès. Il conçut la scénographie et les costumes de pièces d’‘Hikmet, d’Iwaszkiewicz, de Shakespeare, d’‘Anouilh, de Garcia Lorca, d’Ionesco pour des scènes de Cracovie, de Garcia Lorca à Katowice, de Zawieyski à Varsovie, d’opéras de Massenet à Katowice et de Bartok à Varsovie. Dans l’autobiographie qu’il écrivit dans les années 70, Kantor ne reconnut comme importantes que trois de ses réalisations de cette époque : la scénographie et les costumes de LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE de Lorca (Théâtre Wyspianski, Katowice, 1955) — qui « brisaient la convention naturaliste du théâtre polonais » —; ceux de RHINOCÉROS d’Ionesco (Théâtre Stary, Cracovie, 1961) — « la première application de la peinture informelle au théâtre » —; ceux du DON QUICHOTTE de Massenet (Théâtre de Musique, Cracovie, 1962) — « brisant les conventions ossifiées de l’opéra ». En 1963, Kantor cessa pour de bon toute collaboration avec les théâtres officiels et dirigea dès lors, dans la solitude et de façon intransigeante, jusqu’au triomphe mondial des années 80, son propre théâtre artistique, Cricot 2 (il ne fit, après 10 ans, qu’une seule exception : la scénographie de BALLADYNA pour le Théâtre Bagatelle de Cracovie, en 1974, qui annonçait le Théâtre de la mort).

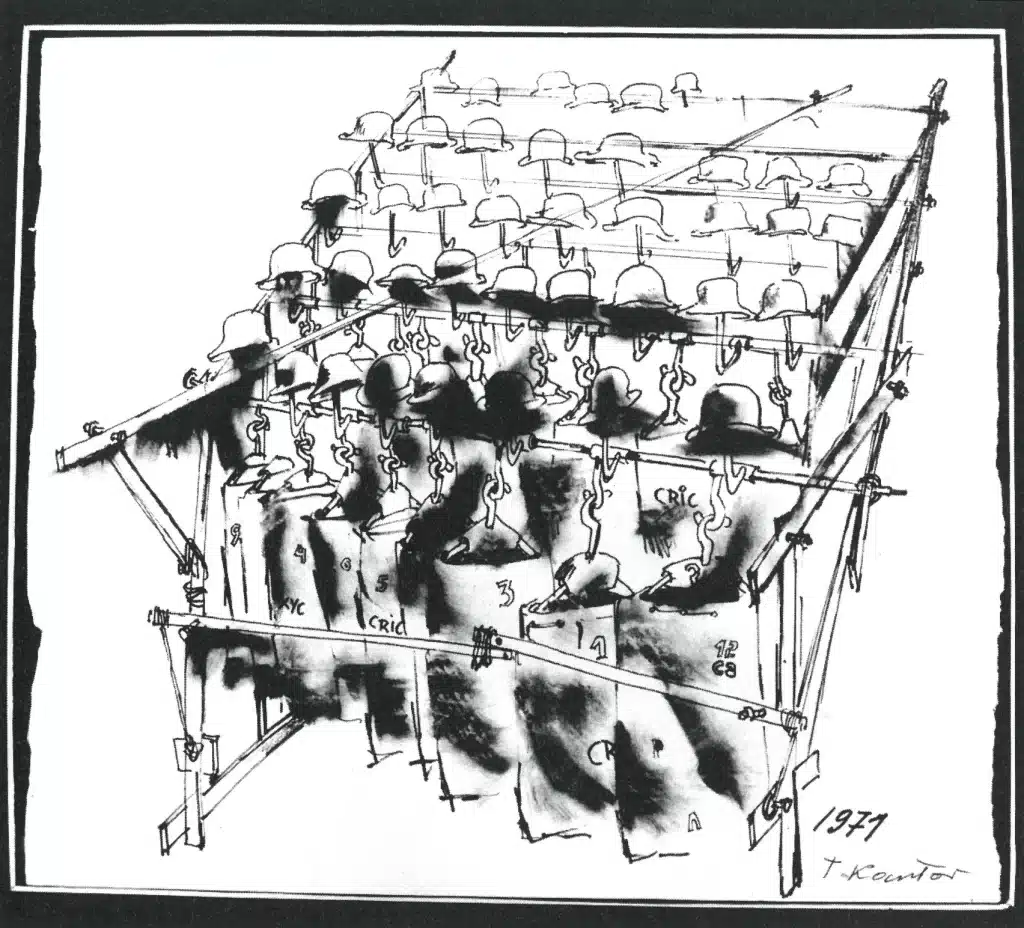

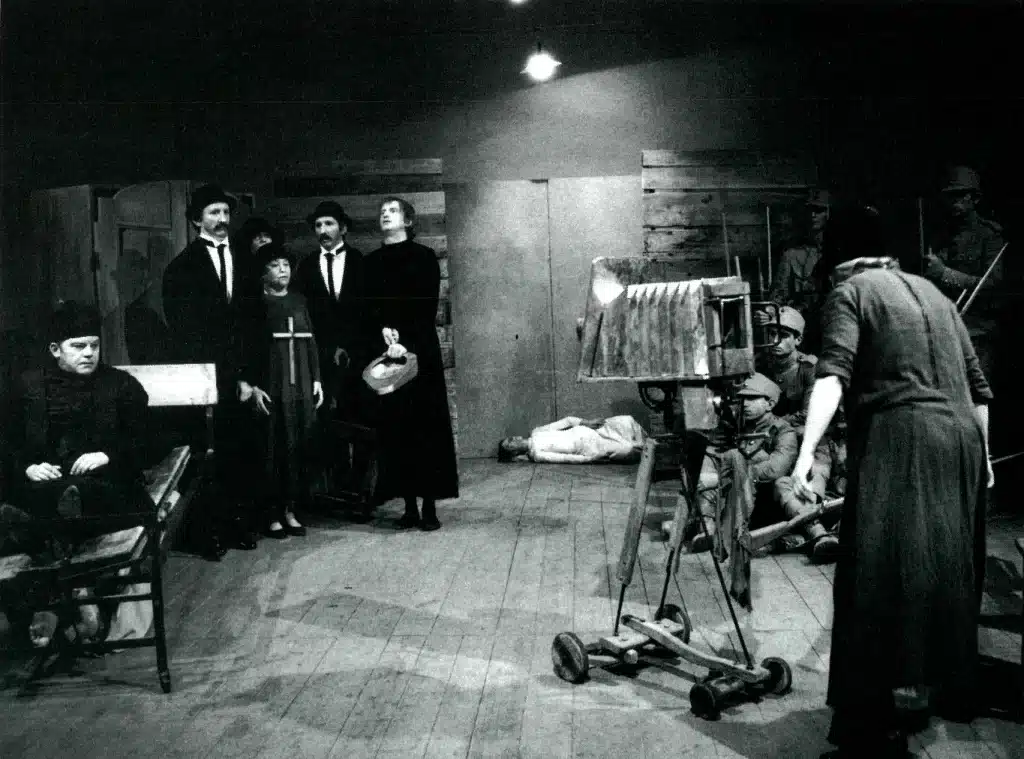

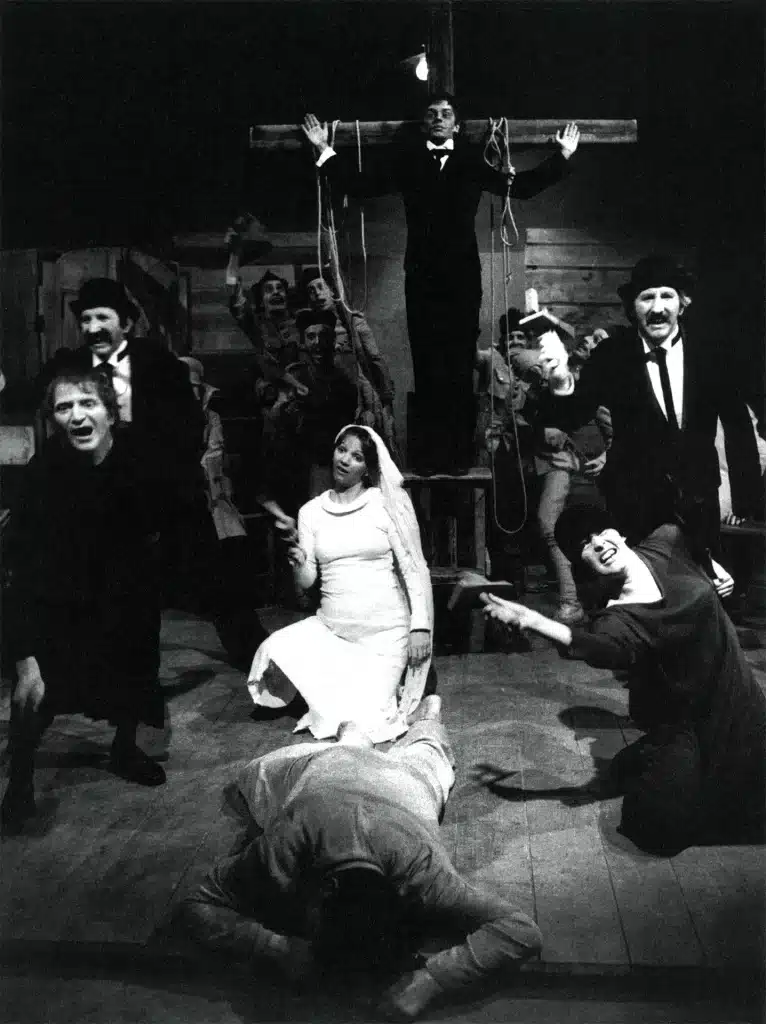

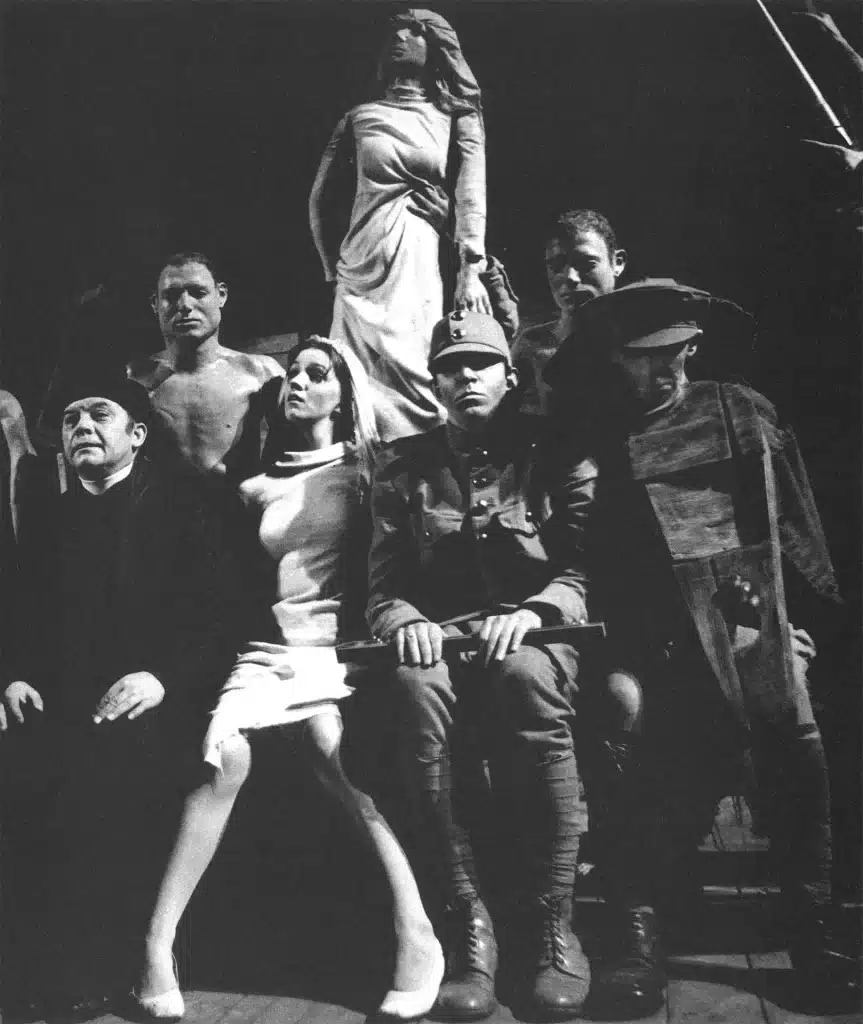

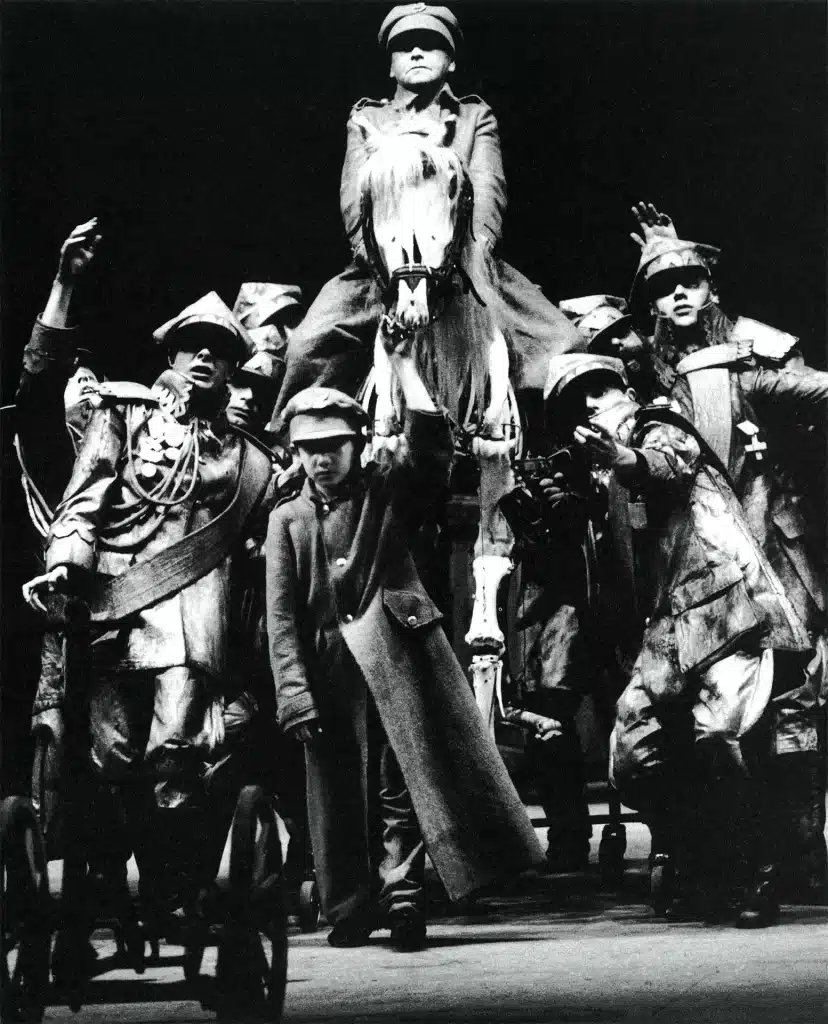

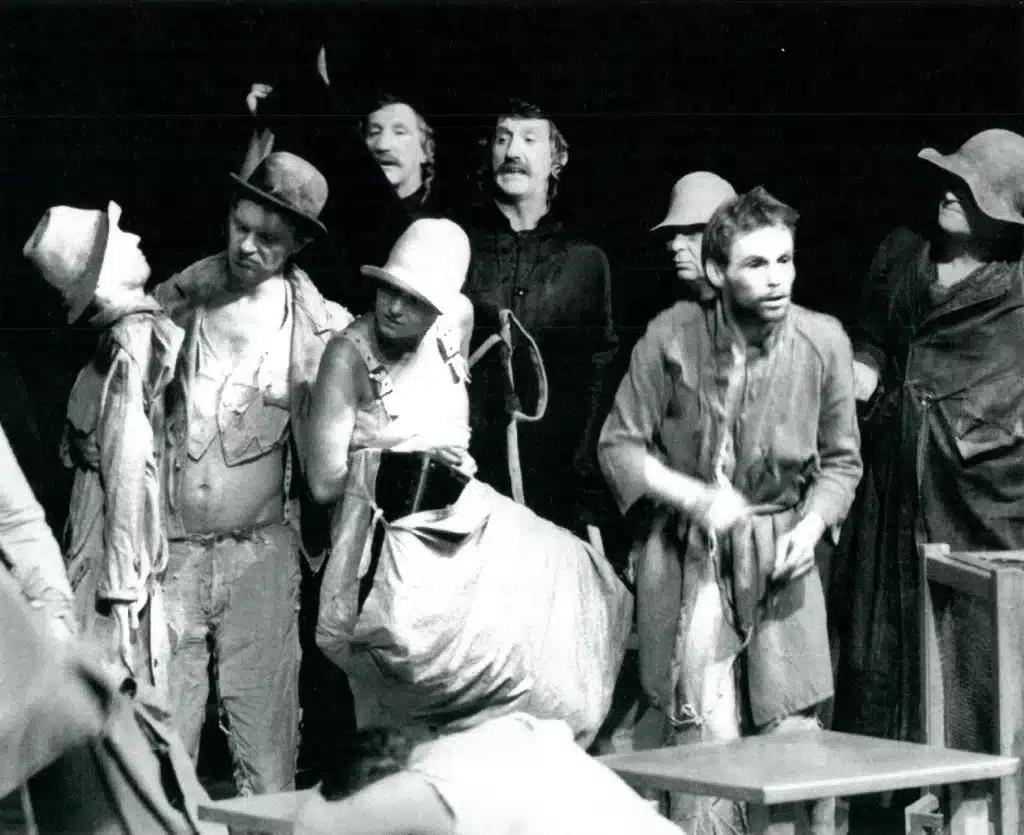

À « Krzysztofory », à intervalles irréguliers de quelques années, en dépit des problèmes suscités par l’absence de subventions fixes, on prépara cinq spectacles successifs de Cricot 2, d’après différentes pièces de Witkacy, jusqu’à la plus fameuse de ce cycle : LA CLASSE MORTE (1975). Tadeusz Kantor fut le premier à ressusciter les pièces de Witkacy (interdites durant la période stalinienne). Et il lui resta fidèle pendant de longues années. Il résuma d’une formule — « le jeu avec Witkacy » — les deux premières décennies de Cricot 2. Il en résulta six spectacles au total, qu’il est difficile de nommer des mises en scène ou des réalisations de pièces de Witkacy quoique chaque fois, il ait entrepris un « jeu » avec une seule et unique pièce. De LA PIEUVRE (1956) à TUMEUR CERVYKAL (LA CLASSE MORTE, 15 novembre 1975) en passant par LE PETIT MANOIR (dont la première eut lieu le 14 janvier 1961), LE FOU ET LA NONNE (8 juin 1963), LA POULE D’EAU (28 avril 1967), LES GRÂCES ET LES ÉPOUVANTAILS (4 mai 1973 ). En outre, Kantor réalisa à cette époque, sur un principe semblable, mais en dehors de Cricot 2, une autre version du PETIT MANOIR à Baden Baden (1966) et des CORDONNIERS de Witkacy à Paris (1972).

Tadeusz Kudlinski a apprécié en ces termes le style de Kantor dans ces premiers spectacles de Cricot 2 inspirés de Witkacy : « Sa manière étourdit et surprend par son caractère particulier, mais bien vite, le spectateur se familiarise avec le côté criard de ce tableau de cauchemar (…) car il pressent dans cette apparente anarchie une composition du désordre organisée, planifiée à propos, dotée d’une expression considérable ». Ce désordre organisé, ce hasard mis en place, ce sont deux manières, issues des expériences des deux avant-gardes, de nouer un contact direct avec le spectateur de l’œuvre. C’est aussi un des principes de la méthode théâtrale de Kantor. Peter Bürger n’a‑t-il pas fait du montage et du hasard — dans sa « Théorie de l’avant-garde » — les catégories fondamentales de toute description de l’œuvre moderne ?

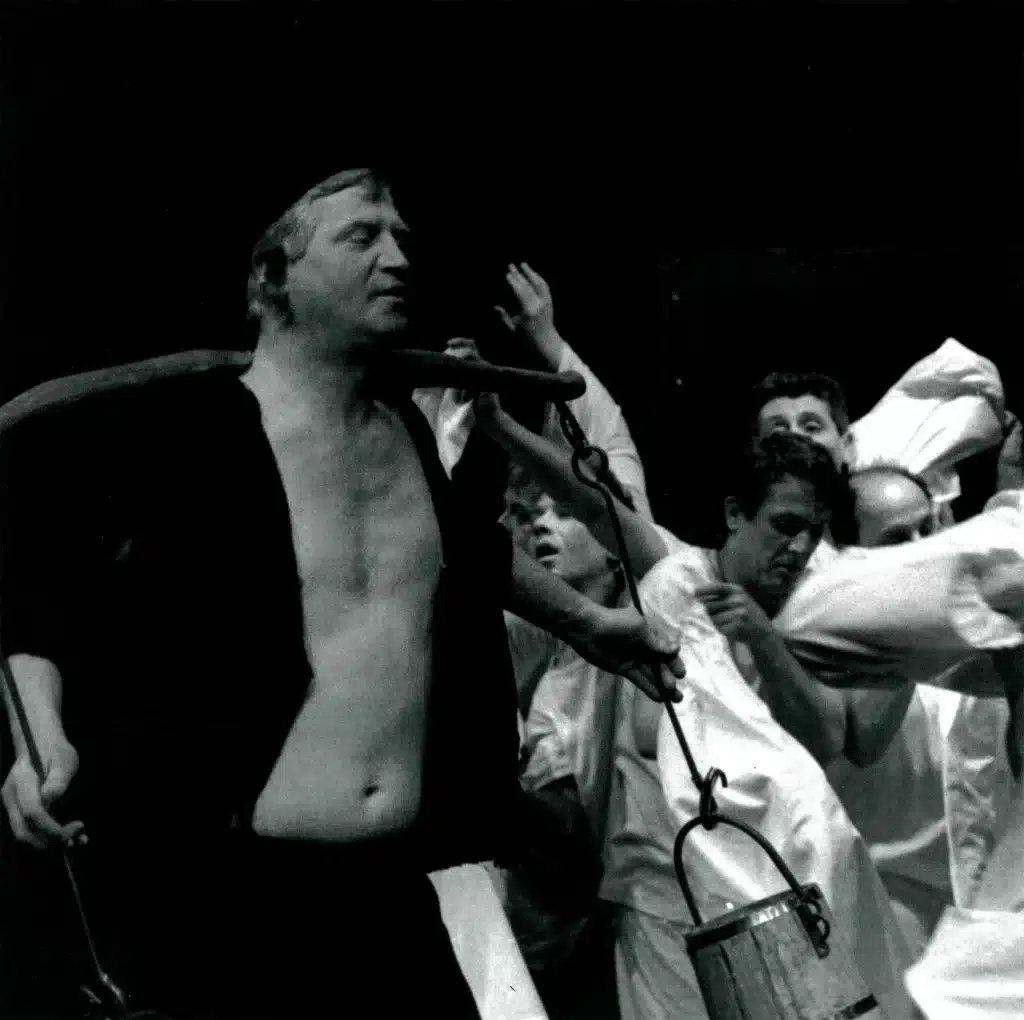

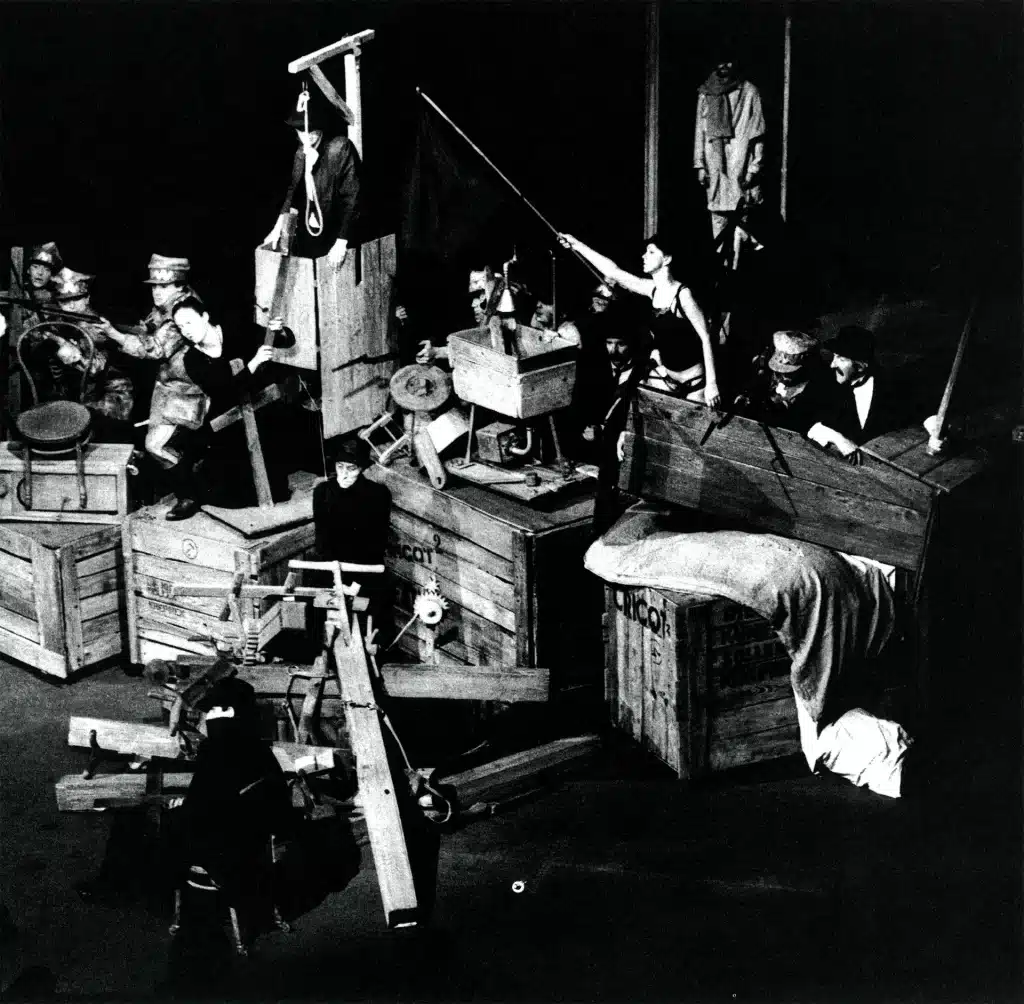

Jan Blonski s’est souvenu du PETIT MANOIR de Kantor : « Une sorte d’hallucination collective, le cerveau d’un fou sur la scène ». Le but de ce spectacle était d’obtenir, comme disait Kantor, « des mouvements condensés » — d’où ce choix d’une armoire très étroite dans laquelle les acteurs jouaient pendant une demiheure, serrés comme des vêtements. Le manifeste du Théâtre zéro ( publié deux ans plus tard, à l’occasion de la réalisation du spectacle LE FOU ET LA NONNE, en 1963) prévoyait de « dissoudre la carapace anecdotique de la pièce dramatique (…) en une atmosphère de choc et de scandale — afin de parvenir à cette sphère longtemps étouffée de l’imaginaire de l’homme d’aujourd’hui que caractérise un petit esprit pratique trivial ». On « réduisait l’action du drame à zéro » à l’aide d’une pyramide mouvante de chaises — la « Machine à anéantir ». Lors de la première du spectacle suivant de Cricot 2, inspiré, lui aussi, de Witkacy, LA POULE D’EAU (1967), l’action, qui faisait référence au happening (que Kantor appelait « Théâtre des événements »), et qui se développait à côté du texte de la pièce dit dans sa totalité, surprit par la variété de ses idées, véritable feu d’artifice.

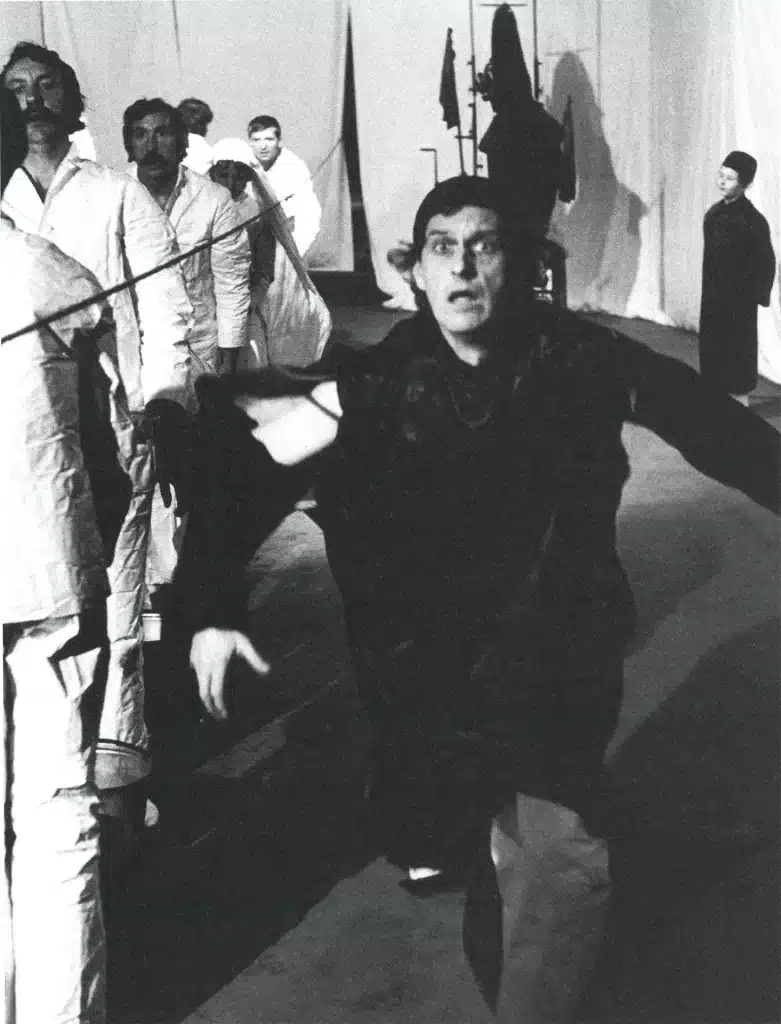

Dans le spectacle suivant, LES GRÂCES ET LES ÉPOUVANTAILS (1973) (qui fut dénommé, tout comme son manifeste, « Théâtre impossible »), on privait les spectateurs de tout sentiment de sécurité : ils étaient donc forcés de participer à des moments du spectacle bien définis d’avance. Deux préposés au vestiaire, jumeaux, travestis, déshabillaient de force les spectateurs qui entraient dans la salle par un vestiaire-trappe. Durant Le spectacle, ils les bousculaient, leur cherchaient noise, incitaient certains d’entre eux à répondre, en attiraient d’autres parmi les acteurs et pour finir, un groupe choisi devait se mettre de fausses barbes, des chapeaux et des lévites pour, sous la direction d’un des acteurs, apparaître comme le Chœur des Mandelbaum… Mais la structure même du spectacle devait satisfaire au postulat de l’«unification d’un grand nombre de proportions pour susciter chez le spectateur Le sentiment qu’il était impossible — dans sa position — d’embrasser et de déchiffrer le tout ».

Considéré comme le précurseur du théâtre européen de l’absurde, Witkiewicz était peintre, philosophe, théoricien de la « Forme pure », auteur de romans, d’essais et de drames. Il fut aussi le prophète de la civilisation de masse qui s’approchait — civilisation d’hommes-automates, dépourvus de personnalité et de besoins métaphysiques liés à la religion et à l’art (Witkiewicz se suicida en septembre 1939 quand, au début de la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne fut envahie par l’Allemagne nazie et l’Union Soviétique stalinienne).

« Je connaissais les pièces de Witkacy, je les avais découvertes dès avant la guerre, se souvenait Kantor. Sa peinture ne me touchait pas spécialement. Je n’ai pas confiance en cette sorte de déformation expressionniste. Néanmoins, je le considère comme l’un des peintres polonais les plus originaux et les plus créatifs. En 1966, j’ai organisé, à la galerie varsovienne Zachecie, la plus grande exposition Witkiewicz. Je considère Witkiewicz comme un précurseur de l’informel, de l’automatisme et de l’art psychédélique en peinture ; et son MANIFESTE D’UNE FIRME DE PORTRAITS pose avec une clarté extraordinaire le problème de la tendance anti-art. Par contre, je découvre aujourd’hui encore les pièces dramatiques de Witkiewicz, caractérisées par une dissolution complète des conventions, un renversement du mode de comportement et un extraordinaire sens de l’humour. Il a introduit dans l’art le concept de destruction, renversant toutes les analogies existant entre l’art et la vie. Mais le plus fascinant, pour moi, c’est sa vie et son œuvre. Jusqu’au bout, il est resté inflexible, rebelle au compromis, créateur. Un magnifique exemple d’artiste maudit’.»

Pendant de longues années, Kantor créa ainsi, avec son groupe d’amis et de collaborateurs, un théâtre unique qui se produisait sous le nom et au nom de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, et qui était aussi le seul théâtre résolument d’avant-garde de toute la Pologne, qui agissait contre la logique des fonctionnaires de cette époque, en dehors du cadre rigide de la « politique culturelle ».

Dans les années 60 s’accomplit une évolution considérable dans le cadre des aventures de Kantor avec l’art informel : « Dans cette route à peine perceptible allant de la spontanéité, du geste brut, de la matière gargouillante qui se crée sans cesse, à un certain durcissement, à une pétrification, à une retenue du mouvement » — qui passe au relief et puis retourne à l’objet, plus précisément à son « envers », en-dessous de La zone vivante et fonctionnelle. Le point pivot fut l’année 1963, l’année de la fameuse « Anti-Exposition » ou « Exposition Populaire » de la galerie cracovienne Krzysztofory (une exposition placée sous le mot d’ordre : « Il faut reconnaître comme création artistique tout ce qui n’a pas encore été œuvre d’art »). C’était l’année du Théâtre zéro dont le manifeste prévoyait de « jongler avec n’importe quoi. avec le vide », l’année, enfin, de l’inauguration du cycle de dessins LES ENVIRONS DE ZÉRO. « Placer une grande ambition — de création — dans les parages du point zéro supposait automatiquement, dit Kantor, une tout autre relation avec le passé, avec ses vestiges et ses prétentions à l’égard de l’objet. En effet, il ne s’agissait pas de répéter celui-ci, mais de le récupérer. »

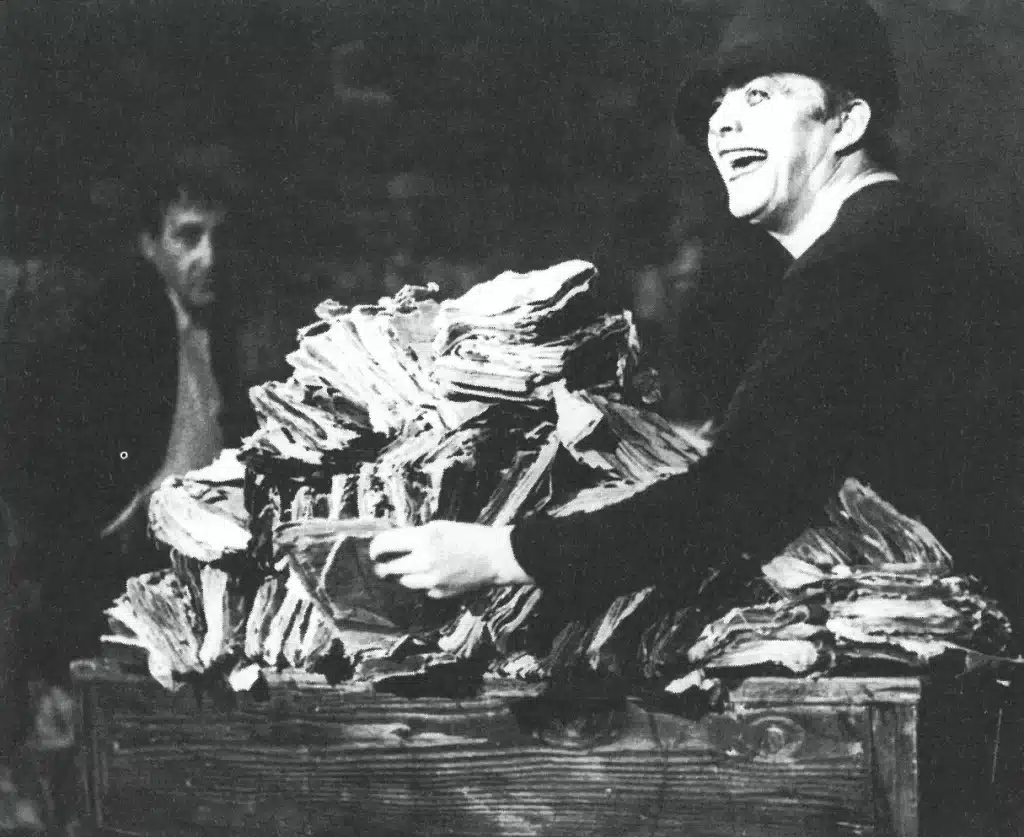

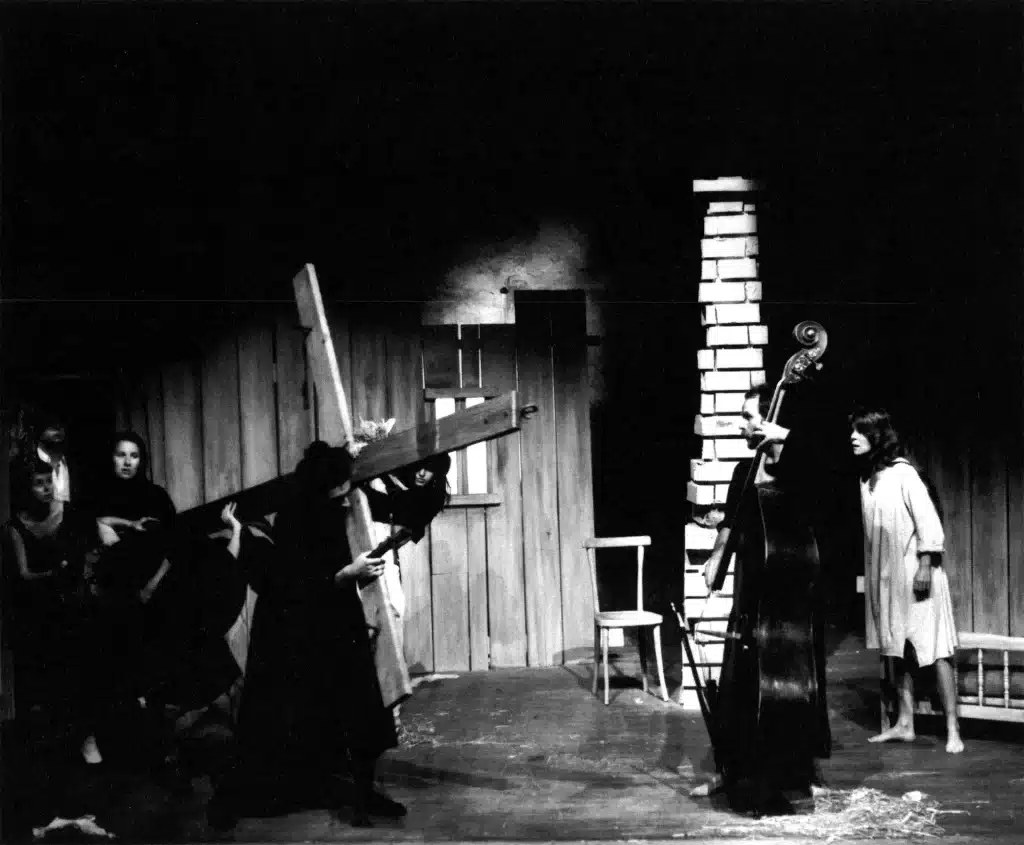

Kurka

wodna

[ La poule d’eau, 1967 ]

Les événements, les accidents, petits et importants, insignifiants, quotidiens, ennuyeux, conventionnels créent la pâte de la réalité. Je les fais dérailler du quotidien (..….), je leur confère de l’autonomie (dans la vie, on appelle cela de la gratuité), je les débarrasse de leurs motivations et de leurs conséquences. Je les tourne et les retourne, les répète à l’infini jusqu’à ce qu’ils se mettent à exister indépendamment et à fasciner.

« Le théâtre des événements », 1967

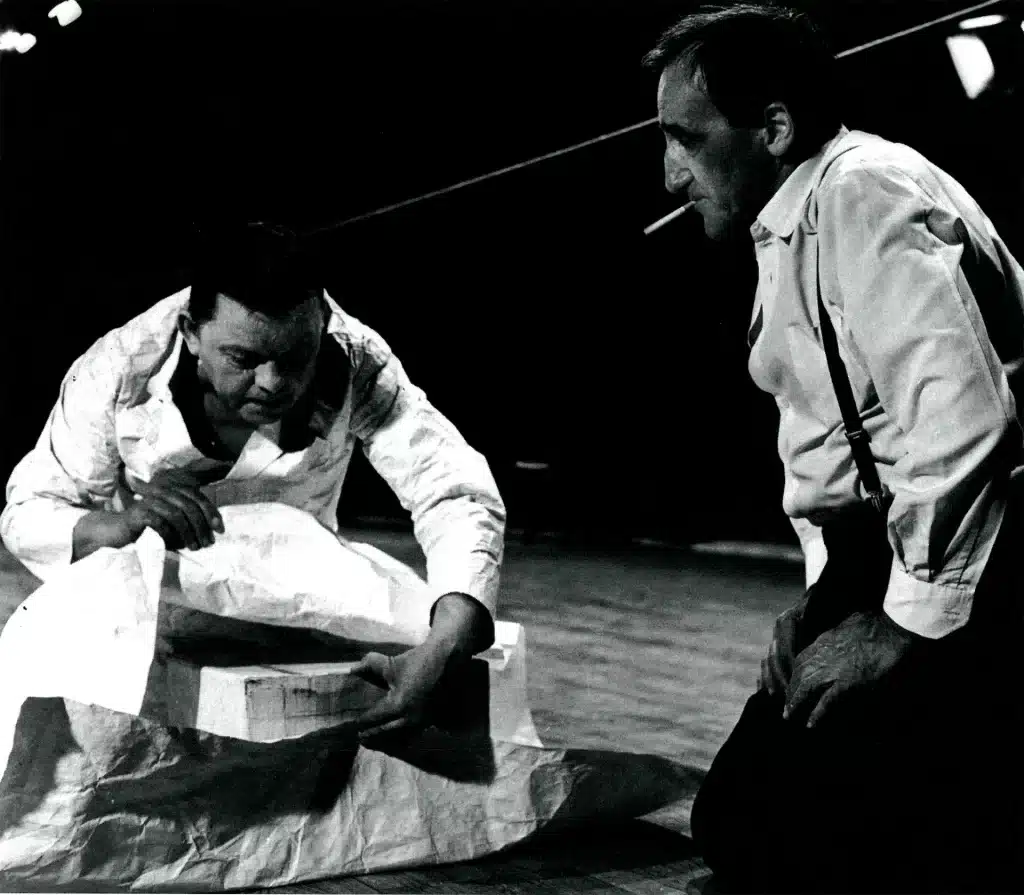

Szewcy

[ Les cordonniers, 1972 ]

Nadobnisie

i koczkodany

[ Les grâces et les épouvantails, 1973 ]

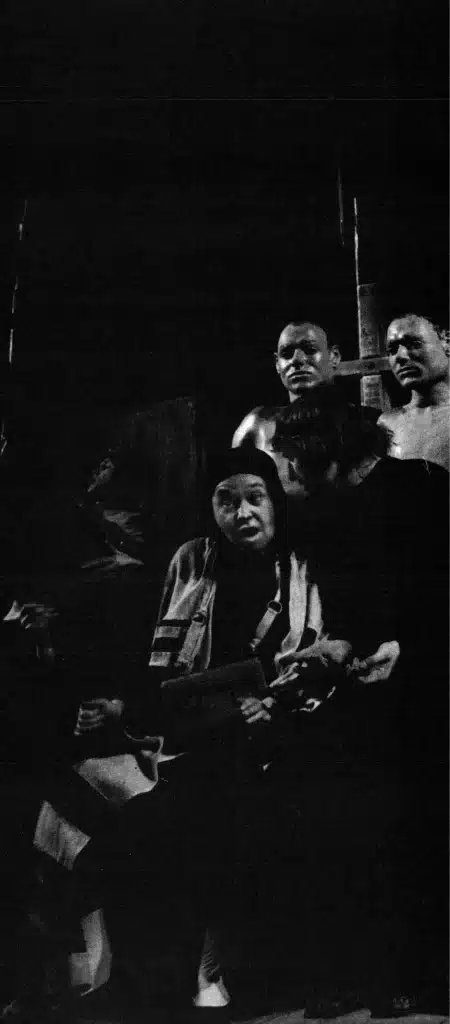

Umarła klasa

[ La classe morte, 1975 ]

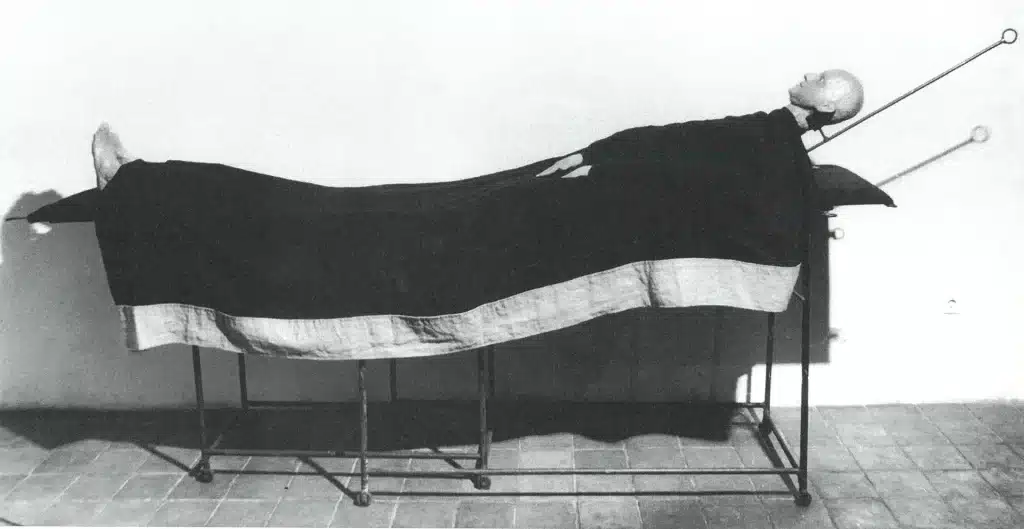

Je ne pense pas que le MANNEQUIN (ou la FIGURE DE CIRE) puisse remplacer l’‘ACTEUR VIVANT, comme le voulaient Kleist et Craig. Ce serait trop facile et trop naïf (…) Son apparition ne s’accorde pas avec ma conviction, de plus en plus puissante : je pense qu’on ne peut exprimer la vie en art que par l’absence de vie, par la référence à la MORT, par des APPARENCES, par le VIDE et le manque de COMMUNICATION.

« Le théâtre de la mort », 1975

(…) la critique dans son ensemble cède à la fascination de la sacro-sainte information, de la communication, de la consommation de l’art, de la ligne qui va du créateur au public par le biais de l’œuvre. (…) J’affirme que qui parle de façon programmée (car il ne pense pas tout de même!) du public n’atteint pas du tout ce public. Par contre, ce qui peut atteindre le public, c’est tout autre chose. Car la création authentique est malgré tout, surtout, une réflexion sur nous-mêmes. Sur notre art.

« Entrer au musée mondial », 1978

Gdzie są

niegdysiejsze

[ Mais où sont les neiges d’antan?, 1979 ]

śniegi

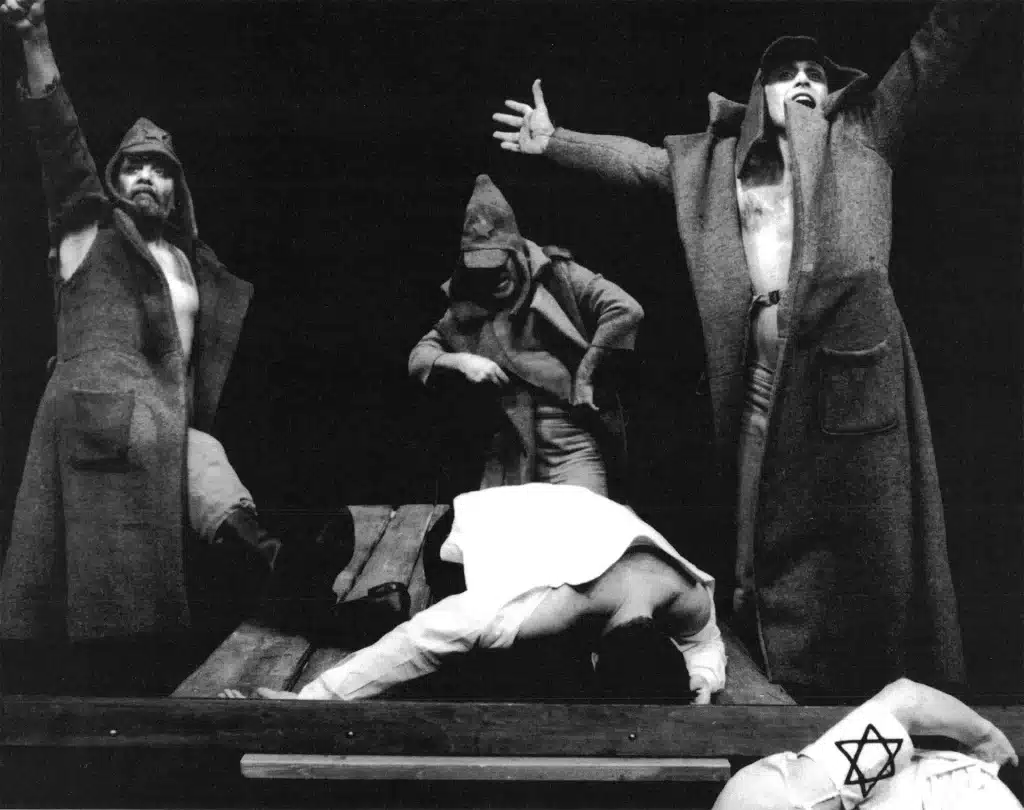

Wielopole

Wielopole

[ Wielopole-Wielopole, 1980 ]

Dans le souvenir, il n’y a jamais d’action, seulement des clichés (…) Je ne suscite même pas, je ne fais qu’extraire des clichés du réservoir de la mémoire. (…) Il ne s’agit pas de savoir de qui sont ces souvenirs, il s’agit de quelque chose de plus important : de transmettre la structure même du souvenir. (…) Ce qui m’aide, c’est cette tension colossale, quand je crée le spectacle, car je parviens toujours à extraire ce que je veux. Et soudain, à un cliché infiniment lyrique succède un autre, infiniment cruel, et alors survient ce qui m’importe : je provoque l’émotion du spectateur.

« La méthode des clichés », 1980

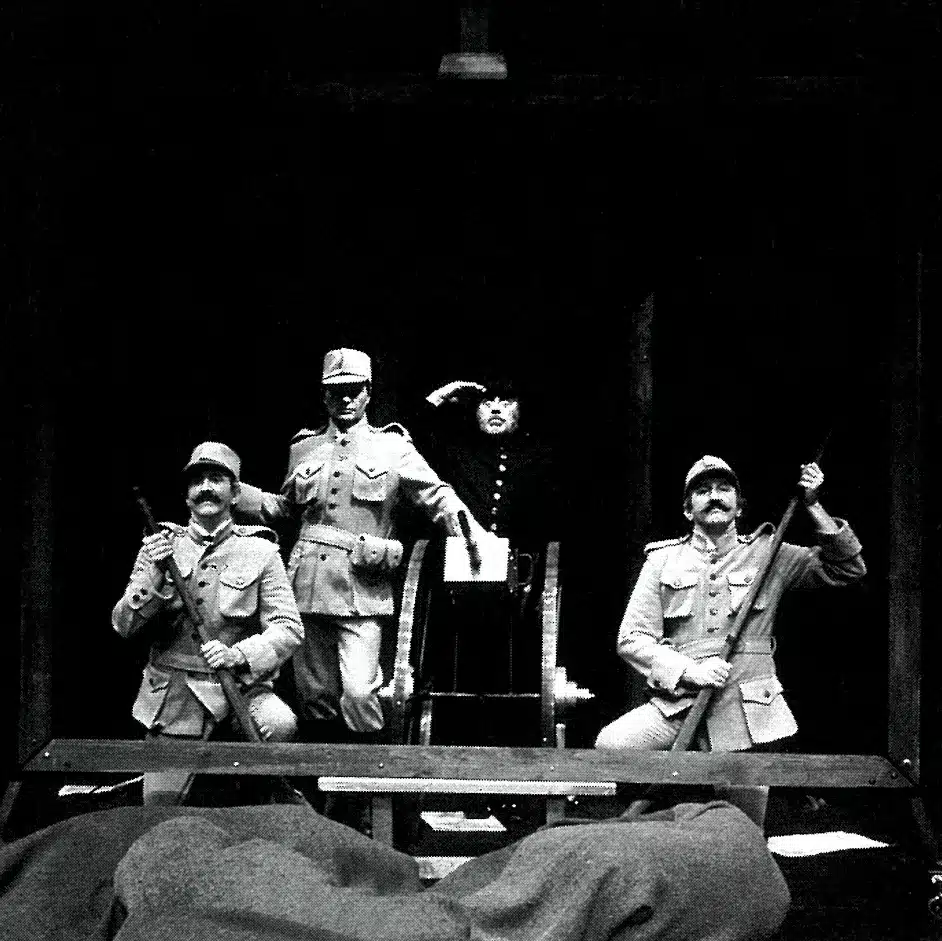

Niech sczezną

artyści

[ Qu’ils crèvent les artistes, 1985 ]

(…) je considère que l’espace est (…)

objet et sujet de la peinture.

Que l’espace est vivant, c’est-à-dire

qu’il peut enfanter. (…)

que les objets et les personnages —

les formes en général —

ne sont pas situés dans l’espace,

mais que l’espace engendre

ces formes et ces objets. (…)

L’espace peut engendrer, mais (…)

l’artiste doit manœuvrer cet espace.

(…) Si j’y place, si j’y impose

quelque chose, cela prend aussitôt

les formes de cet espace.

Et ce n’est pas moi, alors,

qui déforme. (…)

C’est l’espace.

«C’était un hérétique absolu ».

À propos de Stanislaw Jgnacy

Witkiewicz, 1985

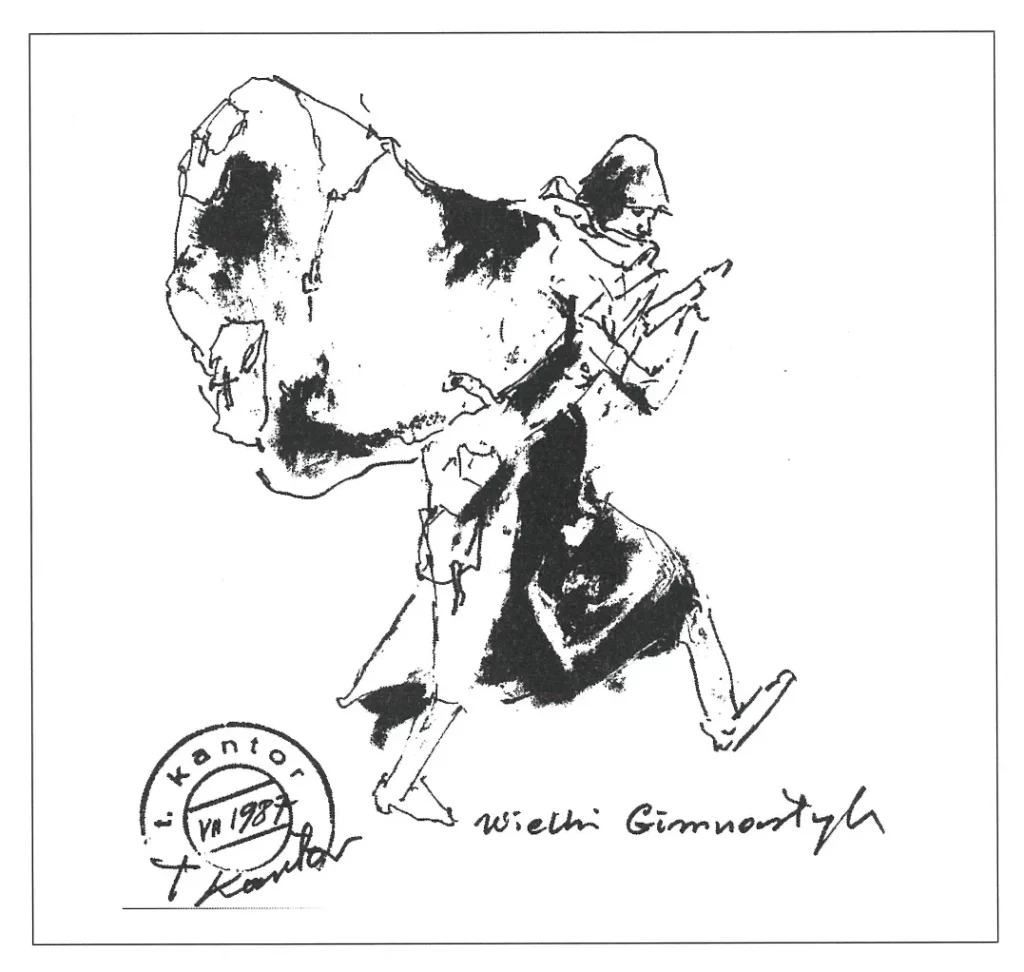

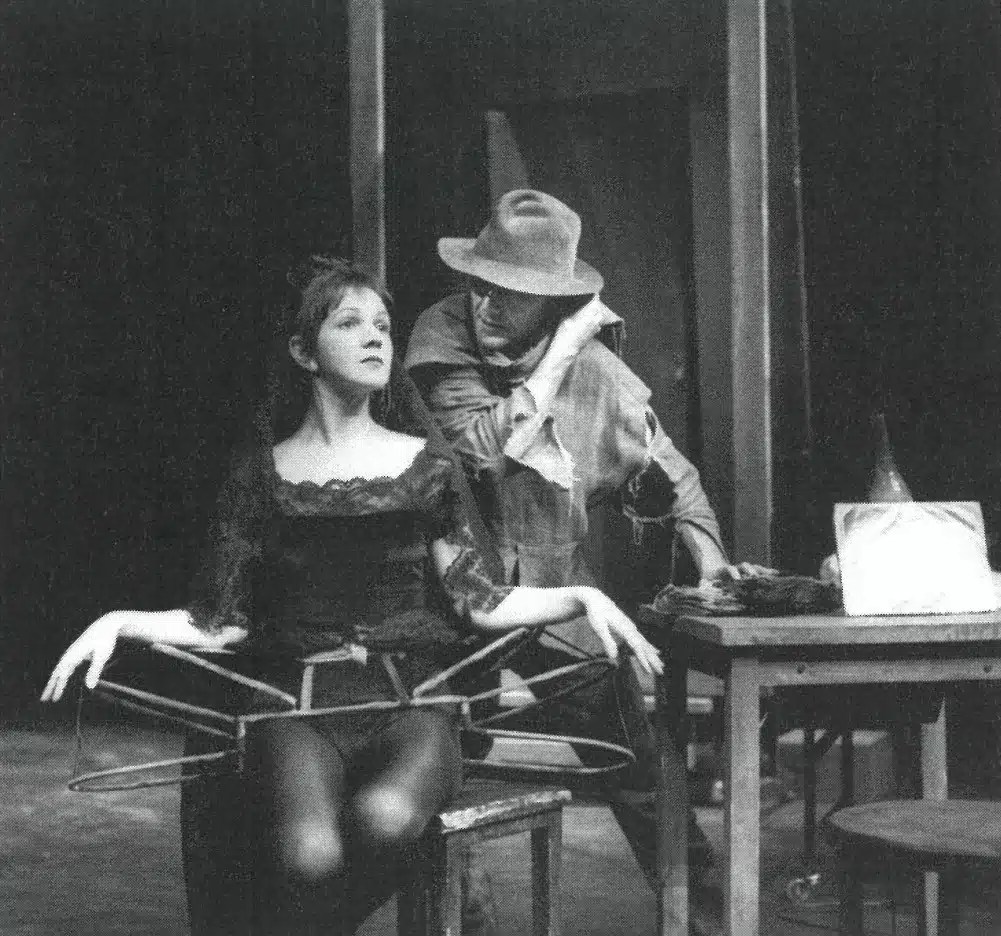

Maszyna miłości

i śmierci

[ La machine de l’amour

et de la mort,

1987 ]

Nigdy tu już nie powrócȩ

[ Je ne reviendrai jamais,

1983 ]

Rendre public ce qui,

dans la vie d’un individu,

était Le plus secret,

ce qui renferme en soi

la valeur suprême,

ce qui, pour « tout le monde »,

semble ridicule,

petit, « pauvre ».

L’art tire cette « pauvreté »

à la lumière du jour.

Que cela croisse et règne !

Tel est le rôle de l’art.

«Moi réel », 1988

Cicha

noc

[ Ô douce nuit, 1990 ]

Au début, je me suis révolté contre les conventions dominantes. Plus tard, lors d’étapes successives j’ai répété cet acte de révolte, mais il s’agissait d’une révolte contre moi-même. C’est devenu mon idée de la création permanente.

« La liberté doit être absolue », 1990

Dziś są moje urodziny

[ Aujourd’hui c’est mon anniversaire, 1991 ]