LORS D’UN FESTIVAL international de théâtre, j’ai rencontré un groupe de jeunes gens vêtus de T‑shirts portant l’inscription : « God save the theatre ». Cette inscription, qui faisait sans nul doute référence aux difficultés matérielles auxquelles Les institutions théâtrales contemporaines sont confrontées, est devenue pour moi le point de départ d’une réflexion plus profonde.

J’ai commencé à me demander de quelle façon Dieu pourrait protéger le théâtre, cet art éphémère entre tous. Adresser cette question à des forces surnaturelles me semblait chose naturelle. En effet, aucun art n’est si proche du concept platonicien de l’idée et de la matière. Seul le théâtre a fait de l’homme, être de chair matérielle et fragile, le médium indispensable de la transmission de la pensée-idée. Et seul, le théâtre, à la limite du sacré et du profane, de la réalité et de l’illusion, a résisté à la toute-puissante technique contemporaine. Nous ne vivons le spectacle que dans sa durée, quand les comédiens sont présents sur scène. Toute tentative d’enregistrement de cette expérience unique à l’aide des moyens techniques actuels (film, vidéo) est vouée à l’échec, elle ne sera jamais qu’un substitut, un piètre souvenir de nos émotions théâtrales.

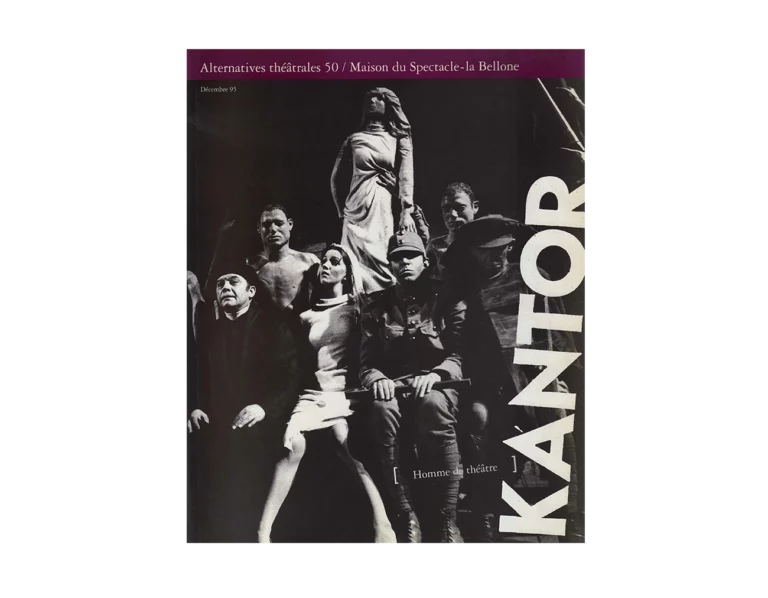

Comme peu d’«hommes de théâtre », Tadeusz Kantor a compris ce dilemme, lui, le grand réformateur de la scène du vingtième siècle, qui fut aussi scénographe, peintre et comédien. Dans une de ses interviews, il a dit : « Le théâtre est le plus beau des arts, car il se situe entre l’art et La vie ».

Kantor savait qu’il ne réussirait pas à conserver les représentations de Cricot 2 dans la forme où le public les avait reçues. C’est pourquoi il a voulu que le spectacle théâtral soit quelque chose de plus que la reproduction d’un scénario ou d’une œuvre littéraire. Dans ses LEÇONS DE MILAN, il a écrit à ce propos :

« LE THÉÂTRE EST UNE CRÉATION DÉMIURGIQUE.

LE SPECTACLE EST UNE ŒUVRE D’ART.

L’ESSENCE DE L’ŒUVRE D’ART EST SON AUTONOMIE.

L’ŒUVRE D’ART NE POSSÈDE PAS DE MODÈLE QUI LA LIERAIT PAR SES LOIS.

L’ŒUVRE D’ART POSSÈDE SES PROPRES LOIS.

LE REFLET’ DU MONDE ET DE LA VIE (shakespearienne)

SE MATÉRIALISE DANS L’ŒUVRE D’ART

DANS SA PROPRE MATIÈRE

SA LOGIQUE

SON ‘ANATOMIE’

LE POSTULAT DU THÉÂTRE AUTONOME EST UN POSTULAT

D’AVANT-GARDE RADICALE.

LE THÉÂTRE AUTONOME NE POSSÈDE PAS DE TEXTE LITTÉRAIRE

PRÉEXISTANT, COMME UN DRAME

QUI LUI DONNERAIT DANS L’OPINION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE

UNE RAISON D’ÊTRE.

CE N’EST PAS VRAI!!

IL FAUT CLAIREMENT LE CONSTATER :

IL RÉDUIT LA FORCE CRÉATRICE DÉMIURGIQUE DU THÉÂTRE.1 »

Kantor a réussi l’alliage du théâtre et du monde de l’art contemporain dans son ensemble, avec ses courants d’opinion, ses problèmes et ses conflits. Il a voulu créer un « Théâtre autonome » dans lequel chaque spectacle serait en même temps la nouvelle étape d’un développement. C’est pourquoi chaque nouveau spectacle de Cricot 2 s’accompagnait de manifestes de Kantor, qui définissaient la direction prise et qui ouvraient pour Le théâtre de nouveaux horizons. Mais les spectacles de Cricot 2 n’ont jamais été une illustration des tendances de l’art contemporain, ni une contamination du théâtre par les arts plastiques. En développant l’idée d’un « Théâtre autonome » et « indépendant », Kantor en est arrivé au point de reconnaître que le plus important, c’était le « monde individuel ». Ce qui est vraiment fort et frappant, c’est ce que nous vivons nous-mêmes. Et effectivement, ce monde misérable, isolé des mouvements de masse, occupant presque tout l’espace vital, amalgamé à l’art, est devenu le thème des derniers spectacles de Kantor. Celui-ci a fait de sa biographie la trame de ces spectacles. C’est ce qu’il soulignait dans le programme de JE NE REVIENDRAI JAMAIS, dans un texte intitulé : « Sauver de l’oubli » où il écrivait notamment :

« Mes spectacles —

LA CLASSE MORTE,

WIELOPOLE- WIELOPOLE,

QU’ILS CRÈVENT LES ARTISTES

et ce dernier,

JE NE REVIENDRAI JAMAIS —

sont des confessions personnelles.

Des confessions personnelles …

Un genre inhabituel et rare de nos jours.

À notre époque

de vie toujours plus collective,

de collectivité effroyablement croissante,

ce genre est plutôt

incommode et gênant.

Je veux aujourd’hui trouver la cause

de la passion maniaque

que je voue à ce genre. »

«J’ai enfin

ce qu’il me fallait :

MA VIE INDIVIDUELLE

cent fois individuelle,

capable à présent de vaincre cette

«masse »

du monde.

Je peux désormais l’introduire

sut scène.

À la vue du public.

Au prix

de la douleur,

de la souffrance,

du désespoir

et de la honte aussi,

de l’‘humiliation,

de la raillerie.

Je suis. sur scène.

Jouons donc !

De pauvres lambeaux de ma

vie personnelle

deviennent

‘un objet tout préparé’.

Chaque soir

se jouera

un RITUEL,

un SACRIFICE. »

L’exposition de la Maison du Spectacle ne s’est pas seulement fixé comme but de montrer la route artistique suivie par Tadeusz Kantor au théâtre, elle se propose aussi de conserver cette œuvre théâtrale dans des conditions de musée. En recourant aux indications du maître, les organisateurs de cette exposition voudraient que celle-ci soit une contribution à la réalisation du futur Musée du Théâtre Cricot 2, ce musée dont Kantor a toujours rêvé.

Il faut souligner que nous n’avons pas l’intention de montrer l’œuvre de-Kantor sur fond d’apothéose et de glorification des dernières réalisations. Nous considérons que pour comprendre pleinement un chef-d’œuvre, il ne suffit pas d’en analyser l’effet final. C’est pourquoi, on trouvera ici des objets illustrant l’activité de Kantor au sein du théâtre institutionnel, traditionnel, des croquis et des objets créés souvent pour les besoins d’une scénographie ou d’un atelier de costumes.

Tadeusz Kantor — qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l’Occupation, créa le Théâtre clandestin Indépendant — œuvra en effet pendant près de 20 ans (de 1945 à 1963) au sein du théâtre traditionnel. Il réalisa plus de 50 scénographies pour différentes scènes de Pologne — de Cracovie, Katowice, Lodz, Poznan… Citons notamment : LE CID de Corneille (en 1945, pour l’Ancien Théâtre — Teatr Stary — de Cracovie), MESURE POUR MESURE de Shakespeare (en 1954 pour le Théâtre d’Opole), DON QUICHOTTE de Massenet (en 1962, pour l’Opéra de Cracovie).

Lui-même eut à l’égard de cette activité un rapport ambivalent. Tantôt, il la considérait comme aussi importante que les spectacles de Cricot 2, tantôt il disait que c’était la seule façon de survivre à la nuit stalinienne, d’attendre qu’on en finisse avec le schéma, imposé d’avance, du réalisme socialiste. Il pensait que seul, le Théâtre Clandestin avait été une anticipation de Cricot. C’est pourquoi, lors d’expositions sur l’histoire du Théâtre Cricot 2, il en montrait les racines dans ce théâtre de l’Occupation, en éludant complètement son travail de scénographe.

Les organisateurs de cette exposition ont cependant estimé que si l’on voulait montrer Kantor en tant qu’«homme de théâtre », on ne devait pas éluder cette sphère. En dévoilant cette zone assez peu connue, nous n’avons pas l’intention de désavouer les réalisations ultérieures de Kantor, mais nous voulons, conformément au principe « contraria sunt complementa », retracer pleinement l’itinéraire de ce grand démiurge du théâtre du XX : siècle.

Tout l’espace de l’exposition a été divisé thématiquement et a été élaboré, selon le principe d’une mystique « demeure de l’artiste », en chambres de l’imaginaire.