Le 21 février 1996, ont été réunis, à Charleroi, les chorégraphes dont des spectacles ont été coproduits par le Centre Chorégraphique de la Communauté française de Belgique, depuis 1991. Le but était de confronter les chorégraphes-partenaires de Charleroi/Danses au thème de la 3° Biennale internationale de Charleroi : « Vitesse et mémoire ». La table ronde était animée par Danièle Rivière, fondatrice et directrice des Editions Dis Voir.

DANIÈLE RIVIÈRE : La thématique de la Biennale internationale de Charleroi/Danses est, cette année, « Vitesse et mémoire ». Comment ces deux termes interviennent-ils dans le processus de création de vos spectacles ? Comment pourriez-vous définir la gestuelle que vous utilisez par rapport aux notions de mémoire et de vitesse ? Enfin, quel rapport entretenez-vous, en tant que chorégraphes, à la mémoire — mémoire personnelle, mémoire de la danse — et à la vitesse ?

Michèle Anne De Mey : Je parlerai avant tout de ligne de temps, de ligne de vie. Tout, dans mon travail, a un rapport avec cette ligne de temps ou de vie : où elle commence et où elle finit ; c’est cela le grand point d’interrogation. Je parlerai donc plutôt d’une évolution, comme dans le trajet d’une vie, où l’on recherche les mémoires de son corps, de son vécu, la mémoire de choses indéfinissables que je n’ai pas forcément envie d’exprimer par le langage parlé. Par exemple, j’ai envie de poser le micro et j’ai envie de… (Michèle Anne pose le micro, se frappe le front du plat de la main droite, pose sa main sur ses lèvres, puis enroule ses mains l’une autour de l’autre dans un geste dirigé vers l’avant pour finalement les écarter dans un geste d’offrande. Une chorégraphie improvisée des mains.) C’est une improvisation, mais j’ai l’impression que c’est comme ça que je peux toucher les autres et me faire comprendre : ce sont mes moyens à moi. Dans mon travail, j’improvise, puis je prends des décisions et je code, en essayant de savoir où je vais dans le cadre d’un projet et de sa propre nécessité, en me référant à certaines influences. Mais aussi en tenant compte de mon désir, de mon plaisir et surtout d’un partage avec l’équipe avec laquelle je travaille, les interprètes, les scénographes, un partage avec l’espace, avec un publie déterminé. Et surtout, j’essaie de ne pas trop parler et de passer la majeure partie du temps à faire une recherche sur le mouvement parce que c’est notre moyen à nous, chorégraphes, de toucher les autres.

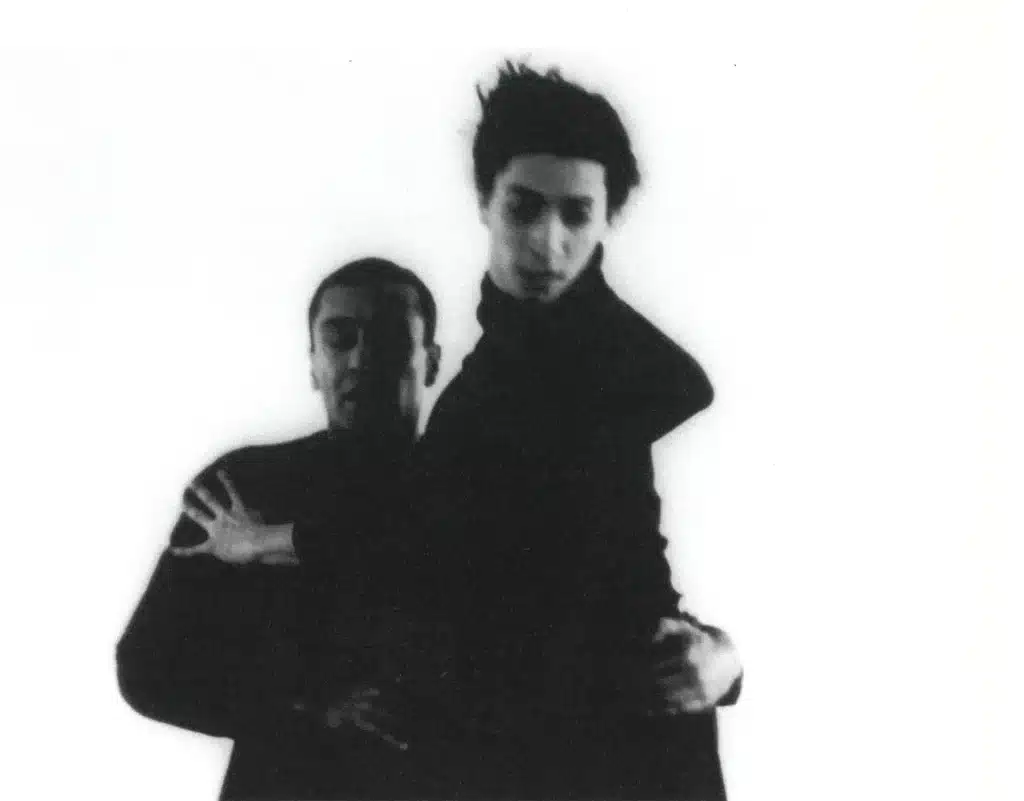

José Besprosvany : Pendant longtemps, je me suis acharné à penser à ce que je faisais, à lire beaucoup de livres et à avoir des théories très précises sur chaque chose que je montrais sur la scène. Maintenant, j’essaie de réfléchir beaucoup moins et de plus travailler sur l’intuition, donc il m’est difficile de répondre à une question théorique. Si je suis chorégraphe, c’est avant tout parce que cela a un sens dans ma vie, et peut-être aussi, c’est le seul vrai moyen que j’ai pour communiquer avec les autres. Quand par exemple mon père me dit : « Tu es Juif » ou bien mon passeport me dit : « Tu es Mexicain », cela n’a aucun sens pour moi. Par contre, quand je dis « Je suis chorégraphe », c’est tout à fait le contraire. Un jour, en donnant un stage, j’ai demandé aux gens qui y participaient de créer un rythme avec leur corps ou leur voix et de le jouer tous en même temps. Cela créait un univers confus où chacun se sentait seul, sans les autres. Ensuite, j’ai demandé à tout le monde de conserver son matériel initial, mais de le jouer dans un rythme que j’avais établi. La « mémoire » et la « vitesse » de chacun se ralliait à la mienne et à celle des autres. Cette expérience nous montre la différence entre la vie de tous les jours et le moment privilégié où les gens se réunissent pour un événement important : la fête primitive ou le spectacle. Quand je fabrique des spectacles, je confronte ma mémoire et ma vitesse personnelle à celle du public, en essayant de le toucher dans ce que nous avons de semblable ou de partageable.

Danièle Rivière : Cette nécessité de présence et de partage avec un public, cela renvoie au fait que la danse, le théâtre mettent en valeur l’éphémère, notion qui dans notre culture a toujours été jugée négative.

Michèle Anne De Mey : Oui, comme toute représentation, la danse est éphémère. La question est de savoir si on accepte cela ou non. Ces dernières années, avec le cinéma, puis la vidéo, il y a une tendance à vouloir marquer absolument son passage dans le temps, à vouloir codifier les traces qu’on laisse. Mais cette tendance peut aller à contre-courant de cette générosité, cette impulsivité primitives qui caractérisent la danse dans ce qu’elle implique de notions de partage et de rituel.

J’ai eu une discussion à ce propos, il y a peu de temps, avec les danseurs avec lesquels je travaille et ils me disaient : « Ton spectacle, dans 50 ans, on pourra le refaire, il y a des systèmes de notations chorégraphiques qui existent…» Moi, je répondais : « Non, non, tu ne le referas pas, tu referas une trace, tu retrouveras un code, tu referas exister quelque chose qui appartiendra au moment même où tu le referas, à cet éphémère-là, mais tu ne referas pas la même chose. » Il y a cette volonté actuelle de tout baliser, tout enregistrer. Est-ce que cela correspond à une crise de la production ? La question pour nous, chorégraphes, est de savoir quel acte, quel mouvement éphémère nous proposons maintenant, et dont la mémoire du spectateur est la garantie, ce qui ne veut pas dire que nous ne nous soucions pas des traces que nous pourrions laisser. Si je devais comparer le chorégraphe à un peintre, le peintre est face à sa toile et peu importe le temps où sa toile sera vue F3. 15 ou partagée ; le moment où la toile existe pour lui, c’est le moment où il la fait. Sa toile existera dans le temps d’une manière toute différente de celle de la chorégraphie. La chorégraphie et le spectacle vivant se situent dans un moment précis du temps, un temps de représentation et de partage ; ils n’existent qu’en fonction d’un espace choisi, du rassemblement d’un publie, d’un contexte de fête. Et dans tout groupe, il y a toujours un individu qui monte sur une scène, qui se met au centre du cercle pour être vu par les autres, pour stimuler la réflexion par rapport à un fait de société. Nos spectacles s’inscrivent dans ce rapport à l’éphémère, à la fête. Ce n’est finalement qu’après que se posent les questions.

Danièle Rivière : Eh bien, posons par exemple la question du rôle de la mémoire dans le processus de création d’un spectacle. Et quand je dis mémoire, je ne pense pas seulement à la mémoire subjective, personnelle, mais aussi à la mémoire, comment dire, culturelle, dont notre gestuelle porte les marques.

Enzo Pezzella : Pour nous, artistes étrangers, la mémoire est très importante. Pour moi, le chorégraphe, et plus généralement l’artiste, est un témoin. Il accumule la mémoire et l’histoire et c’est en théâtralisant cette mémoire ou cette histoire qu’il la restitue au public. En tant qu’artiste étranger vivant dans un pays d’accueil, si je travaille sur un geste de mon pays d’origine, un geste qui est peut-être en train de se perdre, je le renouvelle pour le donner à regarder à des spectateurs d’une culture différente.

Je me réfère aussi beaucoup dans mes chorégraphies aux gestes de la ville parce que la ville est le lieu par excellence où se joue le rapport entre l’oubli et la mémoire. Je considère l’oubli comme un défaut de communication. La mémoire tisse sur ce défaut… La mémoire est comme une toile, comme la toile d’un peintre. On peut déchirer la toile du peintre, ou la mémoire : on l’a fait dans les années 60, on aboutit alors à l’oubli, au trou noir. Mais l’artiste, en tant que témoin, ne fait rien d’autre que tisser cette toile de la mémoire, en théâtralisant un geste par exemple, en le mettant en espace dans une boîte noire pour le spectateur qui regarde.

Quand on théâtralise, on ritualise. Ritualiser, c’est par exemple répéter quinze fois un mouvement, un enchaînement pour qu’il entre dans une mémoire. C’est une manière de faire exister le mouvement, l’enchaînement, de le rendre visible, alors qu’à l’état isolé, il aurait échappé à la perception. Cette ritualisation a à voir avec la technique et cette technique de ritualisation nous permet de nous mettre à distance par rapport au mouvement ou à l’enchaînement que nous proposons. Une mise à distance qui est aussi une garantie de liberté.

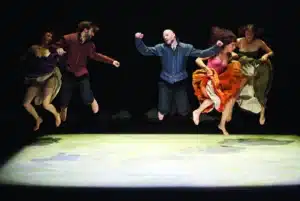

Olga de Soto : Avec À DESTIEMPO, mon dernier spectacle, j’ai abordé le thème de la mémoire, en matérialisant sur une scène, à partir d’une gestuelle, mais aussi en ayant recours aux interventions parlées et à l’écriture, ce processus d’altération de la mémoire qui survient avec le temps. D’une part, le fait que nous réinterprétons notre passé, donc notre mémoire en fonction d’une situation présente ; d’autre part, le fait qu’il arrive un moment où il y a des interactions entre les mémoires des individus et que les sources des souvenirs finissent par se confondre. Mon spectacle part d’une situation où chaque souvenir est associé à un protagoniste et à une action exécutée, pour aboutir à une situation extrêmement chaotique où les souvenirs des trois protagonistes finissent par se mêler, par être évoqués simultanément, et par être dissociés des actions auxquels ils correspondaient initialement.

Gilles Monnart : Pour parler d’un autre aspect de la mémoire, un musicien un jour me demandait : « Comment faites-vous pour vous souvenir de tous ces trucs que vous faites sur scène ? Comment faites-vous, c’est incroyable ». En fait je ne Le sais pas moi-même, mais quand j’entends ces mots, mémoire du corps, c’est ça que je comprends en fait : pouvoir répéter des mouvements, sans y penser.

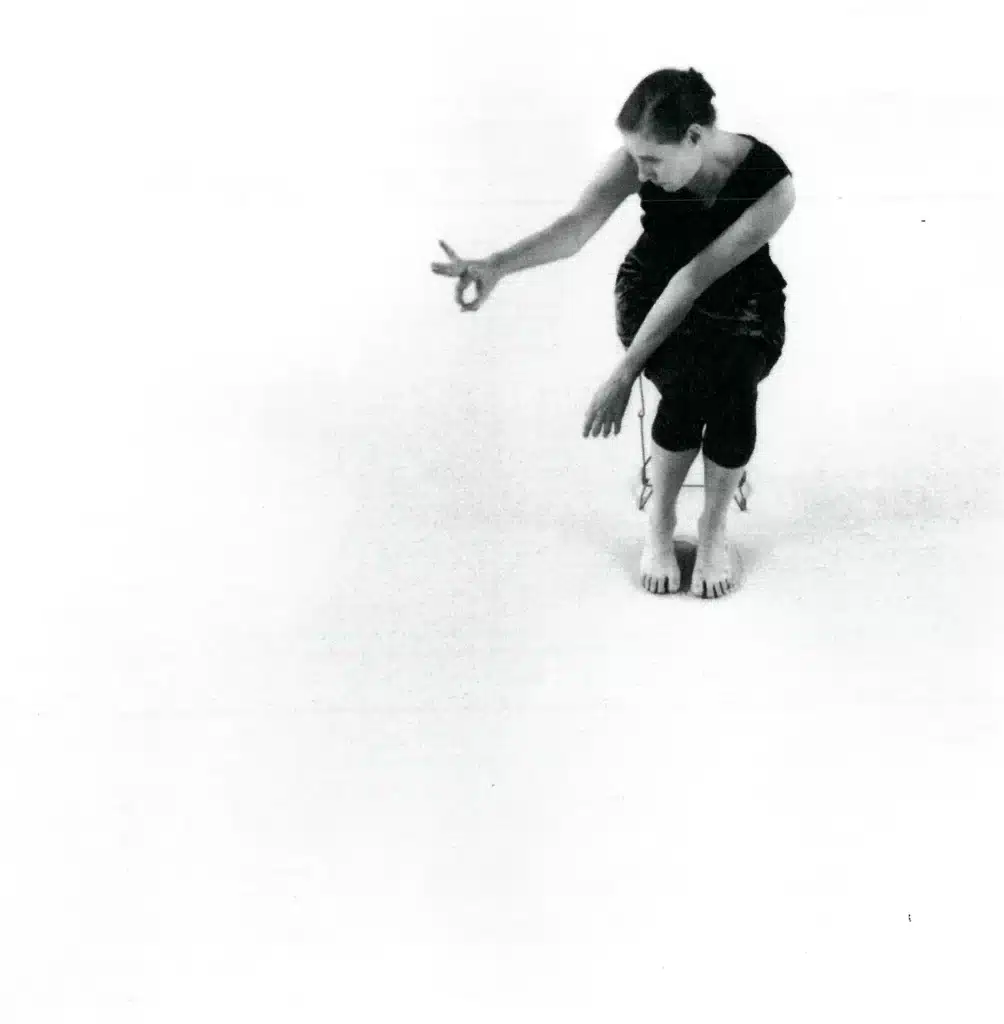

Michèle Noiret : Comment nous retenons les gestes ? Dans mon expérience avec le compositeur Karlheinz Stockhausen, je me suis trouvée face à la difficulté de mémoriser des polyphonies de mouvements extrêmement complexes. Le corps était divisé en trois parties, avec pour chacune d’elles, trois ou quatre indications précises : rythmes, hauteur du son correspondant à la hauteur du geste, ouverture et intensité du geste et accents.

Une fois la première, la deuxième et la troisième partie apprises séparément, il m’était impossible de les danser simultanément. Si je me concentrais sur l’une, je n’arrivais pas à penser les deux autres. Je me trouvais devant un réel problème de mémoire. Comment se souvenir de trois chorégraphies extrêmement précises et détaillées, totalement différentes tant par leur rythme, le mouvement que la direction ?

Petit à petit, à force de répétitions extraordinaires — en effet, pour un solo de neuf minutes, il m’a fallu trois années avant d’arriver à exécuter environ deux tiers de ce qui figurait sur la partition — le corps a développé « une mémoire particulière ». J’avais l’impression qu’une multitude d’antennes, de fils captaient automatiquement les partitions des trois instruments, et que mon rôle actif était de rester le plus possible à l’écoute de toutes ces informations et de guider mon corps pour qu’il les traduise.

C’est la seule expérience où j’ai eu le sentiment d’être dans la musique, non pas avec la musique, ni dessus, ni contre, ni encore en décalage avec elle ; et en même temps, mes mouvements produisaient la musique que les musiciens autour de moi, sur scène, jouaient.

Danièle Rivière : Quand je parlais tout à l’heure de mémoire culturelle, je pensais aussi aux matériaux gestuels que nombre d’entre vous puisez non seulement dans l’histoire de la danse maïs aussi dans la danse populaire ou les gestes de chacun d’entre nous, de la publicité, de la mode, etc. Finalement, je pose à chacun d’entre vous la question du langage gestuel. Comment le construisez-vous ?

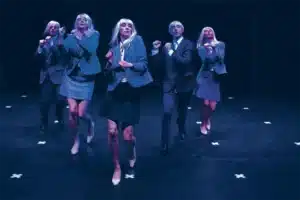

Michèle Anne De Mey : S’il faut parler des points d’appui de mon travail, je dois dire que ces points d’appui sont moins dans les divers éléments que j’utilise, que dans les connexions qui s’établissent entre ces éléments. Je fonctionne à partir de chaînes d’éléments et de rebondissements de ces éléments. Très souvent la musique, la notion de rythme, est un point de départ qui fait directement écho à une notion d’espace, à une notion de danse populaire… et ce sont ces résonances entre des apports différents qui créent le spectacle ou la recherche, plus qu’un élément précis. Je suis une chorégraphe qui utilise très peu les symboles, je n’adhère pas beaucoup aux symboles, mais plus aux suggestions, à ce qui est entre les choses, à ce qu’il y a entre deux mouvements, entre deux énergies, à ce qu’il y a entre… Je ne suis pas une chorégraphe à vocabulaire écrit et précis, je ne donne pas de cours etil n’y a pas d’écriture codée Michèle Anne De Mey. Et s’il faut parler des racines populaires, elles sont vieilles comme le monde. Par exemple, pour PULCINELLA, je suis partie de la tradition même du cercle, puisque toute la danse a commencé par le cercle. Dans ce cas-là, j’utilise le cercle fermé qui finit par s’ouvrir.