NÉ À KANISZA, dans une province hongroise de l’ex-Yougoslavie, Josef Nadj est venu en France perfectionner une formation initiale en mime. Sa rencontre avec certains chorégraphes (Lari Leong, François Verret, Mark Tompkins, Catherine Diverres) l’oriente vers la danse, mais sa compagnie s’intitule Théâtre Jel. Aux confluences de la chorégraphie et du théâtre gestuel, ses créations cultivent un climat délibérément onirique.

Jean-Claude Gallotta disait que l’une des fonctions du chorégraphe contemporain est de « reconstruire le réel pour le rendre conforme au désir ». À l’opposé d’une danse « abstraite » dérivée des courants américains, Josef Nadj revendique la nécessité du conte, de la fabula. Il puise dans la mémoire de son enfance slavo-hongroise des éléments qu’il triture et malaxe habilement.

La bourgade de Kanisza est son grenier permanent : il s’inspire tour à tour de l’obscure légende d’un groupe de théâtre amateur qui rêvait de convoler en Chine (CANARD PÉKINOIS), des dérisoires et truculents souvenirs de guerre légués par son grand-père peu avant sa mort (SEPT PEAUX DE RHINOCÉROS), ou encore des pompiers bénévoles du village, de leur fanfare et des pièces de théâtre qu’ils montaient à leurs heures perdues (LES ÉCHELLES D’ORPHÉE).

Chaman d’images, Nadj casse les tirelires de la mémoire pour en recoller les morceaux, et reformuler une logique dans l’absurdité légère de la vie. Il met en scène les feux follets allumés dans l’enfance, déclenche une sarabande de revenants, et tire une à une les ficelles de ces rituels envoûtants, dans un délirant cortège de gestes.

La mémoire, une forme d’esprit qui s’invente

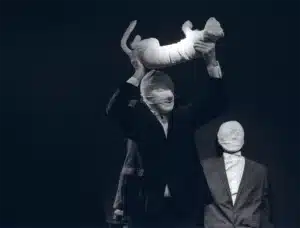

De toute évidence, les fragments d’existence convoqués dans l’écheveau nadjien appartiennent à un monde révolu. La litanie des costumes sombres, fracs et redingotes, égrène un temps d’avant la couleur, comme ces cartes postales de l’âge du noir et blanc qui épinglent accoutrements désuets, premières voitures à chevauxmoteur, places de villages ignorantes du goudron.

Josef Nadj donne lui-même quelques repères tangibles : les sapeurs bénévoles de Kanisza remportèrent le championnat du monde des pompiers à Turin en 1911 ; les acteurs amateurs qui rêvaient d’Extrême-Orient jouèrent leur pièce au début du siècle ; Geza Csath, auteur d’un conte dont il s’est inspiré pour COMEDIA TEMPIO, était un auteur contemporain de Freud. Dans un entretien, le chorégraphe fait clairement allusion à « l’esprit de modernité du début du XXᵉ siècle » : « Je ressens la grande nécessité de revenir aux questions essentielles qui agitaient cette époque, à cette attitude d’hypersensibilité qui permettra de capter le bon chemin parce qu’elle nous maintient disponibles pour toutes les ouvertures ».

Evidemment, il ne s’agit pas pour Nadj d’entreprendre la reconstitution muséale d’une quelconque historicité, mais de faire travailler un matériau laissé en jachère, de ramener à la surface des corps un dépôt d’étrangeté, et d’en faire fructifier les potentialités, par un jeu de libre association. La mémoire n’est pas donnée une fois pour toutes ; elle est en permanence à inventer. Peu importe, au fond, que les événements relatés par Nadj dans le pré-texte de ses chorégraphies aient eu réellement lieu ou non. Ils prennent lieu dans le contexte d’une dramaturgie en mouvement qui dissout les contours du réel et de la fantaisie.

« Le drame plane dans l’espace », écrit Kafka dans son JOURNAL, « mais non pas comme un toit porté par la tempête, comme un édifice entier dont les soubassements ont été arrachés de terre, avec une force aujourd’hui encore très proche de la folie. » Cette force inquiétante, qui désagrège les apparences aussi sûrement qu’une tempête déracine un édifice, est la ligne de fuite qui permet à Nadj d’outrepasser le temps, de ne pas composer un strict devoir de mémoire.

La logique interne du devenir scénique