APRÈS UNE ÉPOQUE de profond renouvellement des principes, d’invention d’un nouveau vocabulaire esthétique, la danse contemporaine dirige son regard vers l’exploitation du patrimoine existant. Car la danse interroge le passé et la mémoire de façon très particulière. Si la conservation et la transmission d’un héritage commun définissent la danse classique, la danse moderne a procédé par ruptures successives. La danse classique s’appuyait sur une tradition qui se perpétuait avec très peu de changements et où chaque mouvement pouvait être nommé. Un mouvement défini, perfectible, s’imposait au corps du danseur qui devait le réaliser selon un modèle bien précis et connu de tous. La danse moderne, au contraire, laisse Le corps découvrir le mouvement dans toute sa potentialité expressive et sa naissance coïncide avec le refus de la tradition par l’exploration d’un mouvement plus naturel qui vient de la mémoire individuelle. En effet, celle-ci est inscrite dans l’histoire du corps, dans sa forme même ; elle est la mémoire affective, l’élément psychologique gravé dans le mouvement. A la place d’une « mémoire historique » est choisie une recherche personnelle, une écoute de son propre corps, pour comprendre son fonctionnement et ses ressources.

Isadora Duncan écrit : « Pendant des heures, je demeurais debout, immobile, les mains croisées entre mes seins, à la hauteur du plexus solaire. Mais je cherchais. Et je finis par découvrir le ressort central de tout mouvement, le foyer de la puissance motrice…»1 Martha Graham : « La danse vient de la profondeur de la nature humaine, de l’inconscient où habite la mémoire…»2 Le mouvement a été exploré à tous les niveaux, de telle façon qu’aucune description verbale n’est plus suffisante pour le représenter. La conception de la corporéité comme « organe des possibles », comme dit Paul Valéry, peut désigner la quête des pionniers.

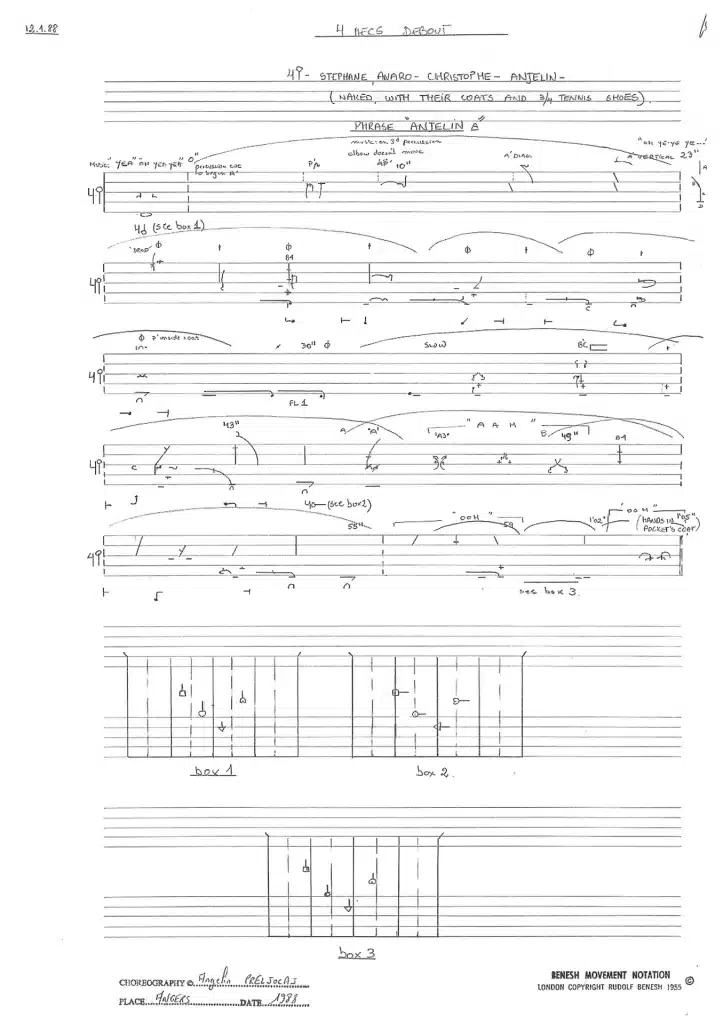

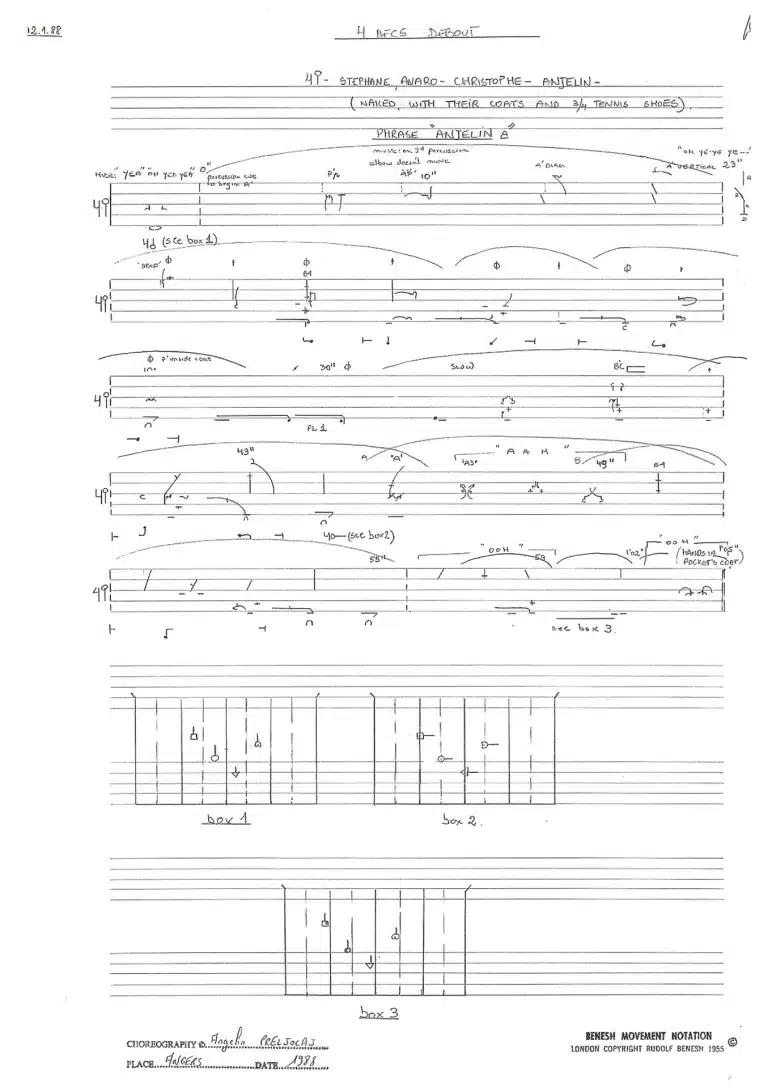

Laban a consacré ses recherches à la compréhension du mouvement dont le temps, l’espace, l’énergie, sont pour lui les éléments essentiels, et il développe un nouveau système d’analyse. Il s’éloigne de l’enseignement traditionnel du ballet basé sur une théorie statique des poses, et il aboutit à une théorie dynamique de la forme liée au processus du mouvement et de la danse. Parmi ses contributions, il faut citer l’invention du système de notation du mouvement, « labanotation » ou « kinétographie », qui est encore aujourd’hui l’un des plus complets et répandus.

Si Martha Graham arrive à définir une représentation de l’inconscient collectif à travers la mémoire des mythes, mais toujours en structurant ses créations de manière narrative, la chorégraphie contemporaine semble incorporer la structure alogique et atemporelle de l’inconscient qui s’exprime naturellement à travers le rêve.

Mais comment transcrire ces représentations qui sont des juxtapositions d’images, parfois très rapides, qui ont mis de côté la fable et font appel à une véritable « logique du rêve » ? Comment noter une réalité scénique très ouverte, polyvalente, mais aussi énigmatique ? La vitesse et l’énergie poussées à l’extrême, présentes de plus en plus dans les chorégraphies, ne sont-elles pas aussi des obstacles à la notation ? Avec La La La Human Steps, on assiste à un travail essentiel sur le corps et la vitesse, qui nous laisse une impression dansée de la ville avec ses chocs, son agressivité, sa rapidité. Edouard Lock, le chorégraphe du groupe, pense que c’est le mouvement qui donne au corps sa réalité, il dit : « La main n’existe qu’à travers ses mouvements qui la métamorphosent »3. Ce choix de travail sur le mouvement rapide est fortement lié à cette dernière idée, qui permet beaucoup moins le contrôle rationnel du corps et laisse mieux échapper la potentialité du mouvement.

Les codes de lecture deviennent alors de plus en plus difficiles à déchiffrer, car chacun introduit des éléments nouveaux selon sa propre sensibilité. Chaque chorégraphe et danseur mêle sa formation, son pays d’origine et son expérience au sein de chaque compagnie. On obtient alors un métissage du mouvement et de la sensation qui touche beaucoup, mais demande une véritable écoute et souvent même une réécoute. Par conséquent le spectateur doit montrer à l’occasion une capacité d’adaptation plus grande et laisser libre cours à ses facultés d’interprétation. Il est intéressant de voir qu’il est de plus en plus commun d’assister à des répétitions publiques des spectacles où les auteurs mêmes essayent d’illustrer leur travail afin que les spectateurs puissent l’apprécier plus profondément. Les références à la tradition moderne sont en effet plus souvent implicites car elles sont mélangées au langage et au vocabulaire propres du chorégraphe. On peut effectivement parler d’une véritable tradition moderne car la danse commence aujourd’hui à interroger son passé. Après un siècle de renouvellements et de créations des principes esthétiques, auparavant inexpérimentés, elle s’est apparemment aperçue de l’existence d’une tradition propre qui mérite d’être préservée. Si la conservation du passé n’est pas au centre de la préoccupation de la plupart des chorégraphes, il leur faut quand même être conscients du passé car c’est seulement en raison d’un rapport avec la tradition que la nouveauté peut exister. Néanmoins, l’important aujourd’hui n’est pas de produire du nouveau à tout prix. La danse n’a plus seulement pour but d’être moderne, d’être en opposition à la danse classique, comme ce fut le cas au début du siècle. Tout au contraire elle marque une idée de rupture de la rupture ; elle s’attache beaucoup plus à la personnalité des danseurs, des chorégraphes, à leur mémoire affective, qu’à la « traque » du classique. Aujourd’hui les notions de classique et moderne perdent leur connotation précise et la chorégraphie s’inspire et intègre en même temps les éléments de ces deux vocabulaires. La danse n’oublie rien et intègre tout. C’est ainsi que la création de nouveaux principes artistiques passe souvent par la récupération de la tradition dans sa globalité.

En très peu d’années, la danse a perdu beaucoup de ses plus grands créateurs, d’une part les pionniers et de l’autre la génération des plus jeunes. À ses débuts la danse moderne se donnait très peu de moyens de conservation, toute entière consacrée à son effort créateur. Ce n’est qu’aujourd’hui que se pose la question de compenser l’oubli car la mort d’un auteur est souvent liée à celle de son œuvre chorégraphique. L’invention des systèmes de notation constitue un événement fondamental de l’évolution de la danse contemporaine car c’est à partir de là que commence la construction d’une véritable tradition historique.