Le choc de la rencontre

LORSQUE J’ai refermé ŒDIPE SUR LA ROUTE, j’ai voulu parler à Henry Bauchau :dire tout de suite à cet écrivain, qui m’était inconnu, que je venais de lire le plus beau livre de ma vie.

Je ne me doutais pas que je rejoindrais grâce à lui un voyage personnel enfoui en moi, qui avait commencé en profondeur, mais pour lequel il me manquait un compagnon. Comme Œdipe j’avais mon Antigone mais il me manquait mon Clios. C’est Bauchau qui a été mon Clios.

ŒDIPE SUR LA ROUTE provoquait les mêmes mouvements profonds et jouissifs que ANTIGONE de Sophocle que j’avais mis en scène en 1988, puis en 1989. Le texte de Sophocle n’est pas seulement un écrit, il est aussi un « dit » qui agit sur le lecteur, sur l’acteur et sur le spectateur.

L’écriture de Bauchau comme celle de Sophocle possède un pouvoir. Non pas un pouvoir magique mais incisif. Il agit directement sur nos désirs enfouis et nous amène à ne plus désirer autre chose que d’être nous-mêmes. Avec tout le cortège fabuleux des tragédies intimes et publiques qui nous constitue.

Le « dit » des chaos, lié à la quête de l’exactitude de ce « dit », nous plonge toujours dans le même décor : le lieu de la vérité. Non pas une vérité objective ou morale mais la vérité des pulsions profondes ; celles qui, avant même d’être admises ou comprises, peuvent surgir libres de toutes entraves.

Ce « dit » dès lors qu’il a un nom devient un acte. Il obtient sa légitimité avant l’intervention massacrante de nos censures. Et même s’il met au jour des pulsions mortelles, ce « dit » nous procure un soulagement et une jouissance inoubliables.

Or, qu’est-ce que le théâtre sinon la place de la mise en jeu publique, le lieu prévu pour libérer les langages enfouis, le « dit » ? Le lieu de vérité pour nos pulsions bannies. Enfin le lieu où nos violences, permises par une réelle fiction, ne tuent pas mais nous font vivre.

Diotime et les lions

« J’ai repris aujourd’hui le récit de Diotime, il y a moins de coupures à faire que je ne le croyais. Ce qui est lourd parfois, ce qui a des prétentions à la pensée, c’est ce qui vient de moi et non d’elle. L. m’interroge sur l’origine du personnage de Diotime. Il y a certainement dans le choix de son nom des résonnances de Platon et de Hôlderin. Il y a aussi une présence du paysage de ce pays aux confins de la Touraine et de l’Anjou où nous passons nos vacances depuis trois ans. Ses légères collines, ses horizons cerclés de bois, l’harmonieux mélange des rivières, des vignobles et des villages entourés d’arbres, c’est Diotime, telle que la rencontre Antigone, mais, auparavant, il y à sa jeunesse ardente de la couleur des fauves. Qui n’était pas en moi, qui n’a existé, qui n’existe que dans l’écriture. »

9 août 19881.

« Je suis très attaché, trop sans doute, à « L’histoire de Diotime », il me semble que c’est un de mes meilleurs écrits et un des plus inspirés. »

26 août 19892.

Après avoir lu DIOTIME ET LES LIONS, j’ai demandé à Henry Bauchau de pouvoir représenter ce texte au théâtre. Je voulais pratiquer son écriture, me plonger dans les questions qu’elle soulève. Je ne voulais pas « adapter » le texte. Il me semblait que l’écriture de Bauchau, sans avoir l’apparence d’une écriture théâtrale, interrogeait le théâtre contemporain. L’écriture théâtrale actuelle, lorsqu’elle pratique des langages faussement intellectuels, banalisés et banalisant, rompt avec les langages archaïques et plus complexes. Croyant se rapprocher du public cette écriture engendre en réalité une distance en étant trop empreinte de « commentaire » et d’«anecdote ». Je voulais donc mettre en scène le récit de DIOTIME ET LES LIONS, tel quel, dans son intégralité.

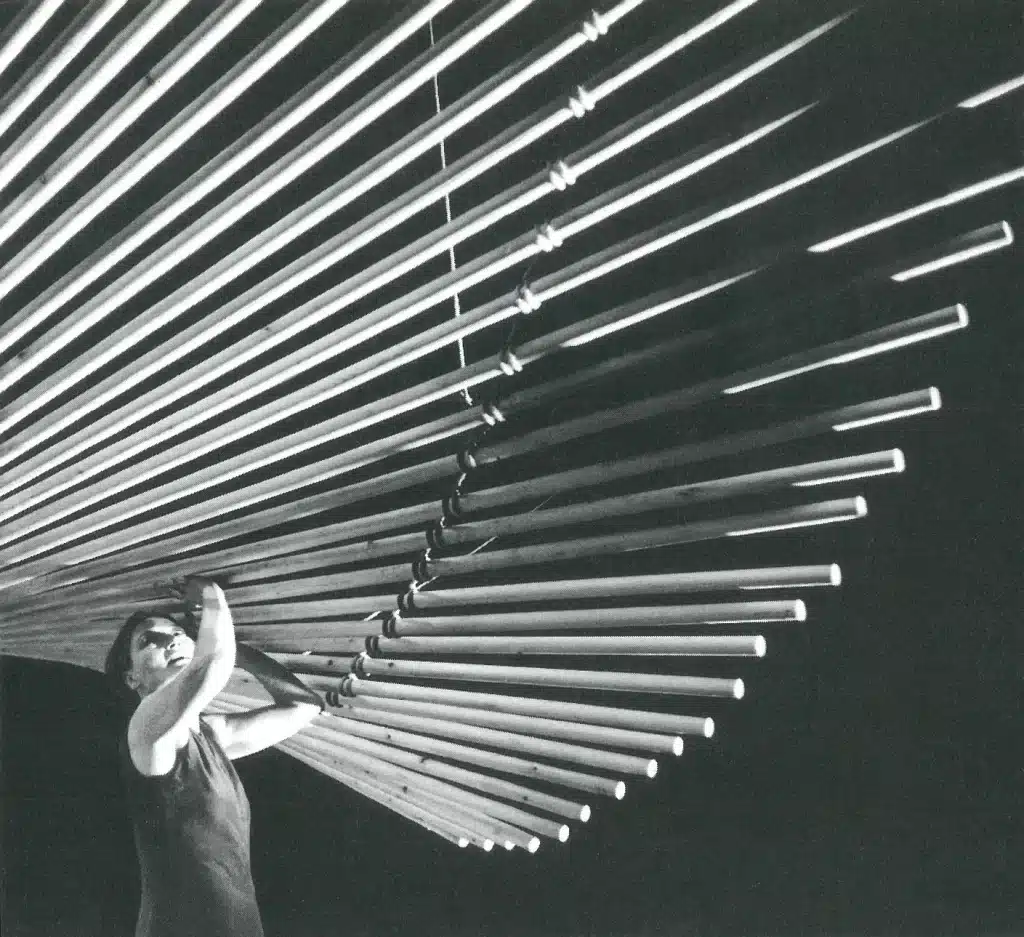

Jean-Claude De Bemels, scénographe, m’a proposé un grand objet fait de barres de bois rondes et de cordes. Le tout attaché à des poulies et à des treuils manuels. Cet objet pouvait être un ciel, une prison, un chemin initiatique, un Jardin japonais ou une jument alezane. Un objet archaïque, manipulé en coulisses par Nicolas Bridel, qui l’entretenait comme un pêcheur répare ses filets. Un objet théâtral capable de générer un langage visuel dans l’espace, langage librement interprété ou traduit par l’imaginaire du spectateur.

Le mot scénographie « écrire sur la scène » prenait tout son sens.

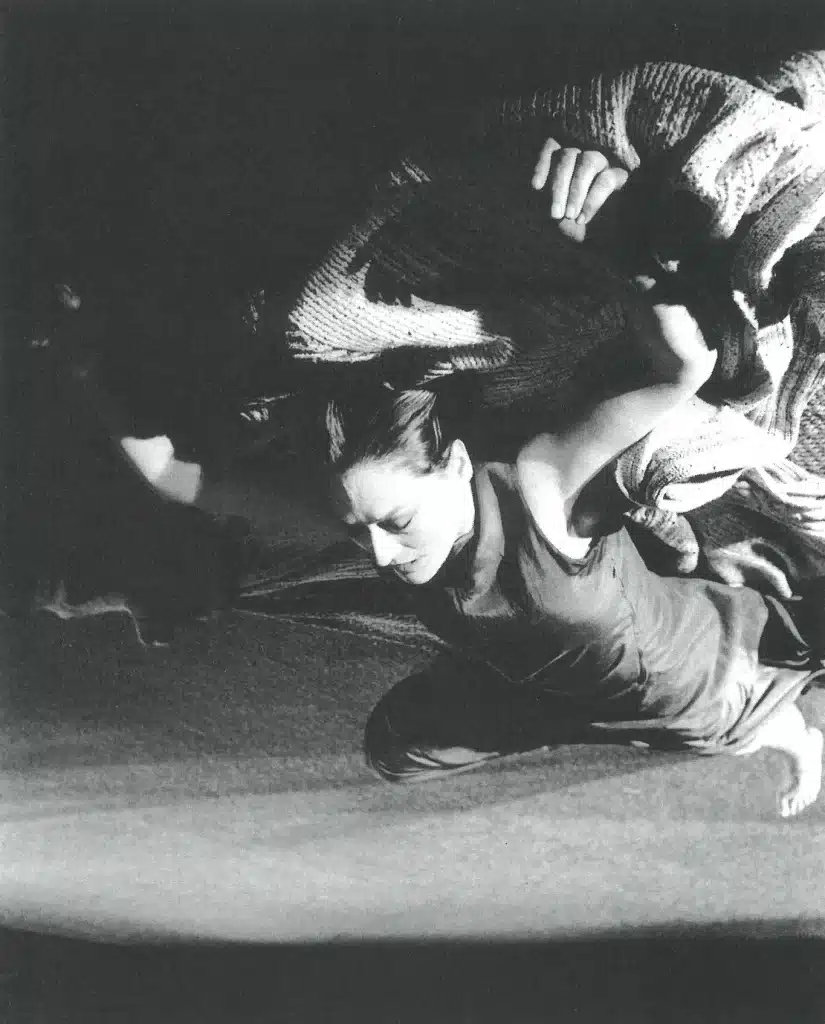

Dans le rôle de Diotime, Véronique Mermoud, douée d’une grande maîtrise de la langue, est devenue au cours des représentations une interprète dépouillée, traversée par l’œuvre, libérée de toutes vanités, mettant à disposition des langages profonds, son corps, ses palettes vocales et émotionnelles, son intelligence, ses pulsions et ses instincts.

Le récit de Diotime, son enfance, son adolescence, sa rencontre avec Arsès est une histoire très simple. Mais écrite de telle façon que le « dit » de Bauchau agit sur le spectateur et déclenche en lui un théâtre parallèle à celui qui se déroule devant ses yeux. La guerre des lions dans laquelle est engagée Diotime, âgée de 15 ans, devient le support de rêve qui permet au spectateur de revivre son propre combat : les feux, il les allume, les cris, il les entend et il les pousse.

Les deux joyaux de la couronne

L’héritage de Sophocle nous laisse trois pièces sur l’histoire d’Œdipe. Une couronne d’or à trois ramures : ŒDIPERoOI, ŒDIPE À COLONE, ANTIGONE. Elles font partie des œuvres essentielles de l’histoire de l’humanité.

2 400 ans plus tard, Henry Bauchau vient orner cette couronne de deux joyaux en rompant le silence sur la vie d’Œdipe entre Thèbes et Colone (ŒDIPE SUR LA ROUTE) et sur la vie d’‘Antigone entre Colone et Thèbes (ANTIGONE). Deux œuvres, à la fois dépendantes et indépendantes l’une de l’autre comme chez Sophocle, avec le même souffle, la même inspiration, la même liberté que lui.

Bauchau rejoint Sophocle parce qu’il touche les sources de toutes les paroles. Ces deux joyaux feront partie de la poésie pour les poètes, de la philosophie pour les philosophes, de la psychanalyse pour les psychanalystes, de la peinture et de la sculpture pour les peintres et les sculpteurs, de la musique et de la danse pour les musiciens et les danseurs, et du théâtre pour tous les publics.

C’est en cela que ses deux joyaux sont de la plus haute théâtralité. Ils contiennent et révèlent les actions profondes issues de toutes les créations. Henry Bauchau m’a confié qu’il s’était toujours senti en périphérie du théâtre : c’est faux. Il est en plein théâtre. C’est le théâtre qui s’acharne à être à la périphérie de lui-même.