ALTERNATIVES THÉÂTRALES : L’Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve que tu as fondé et que tu diriges s’inscrit dans l’histoire du théâtre populaire. Votre salle de spectacle s’appelle le Théâtre Jean Vilar. Comment conçois-tu cette filiation et quelle est son actualité ?

Armand Delcampe : L’Atelier en souvenir de Charles Dullin, l’artisan, l’artiste, le père.

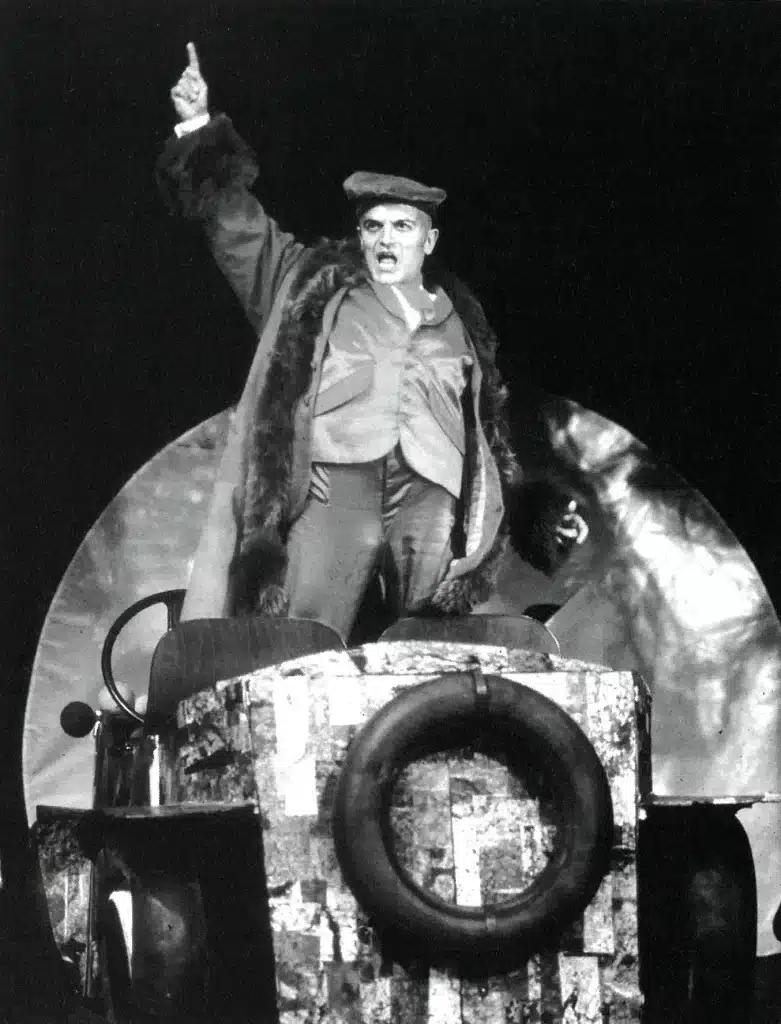

Théâtre Jean Vilar en souvenir du fondateur d’Avignon et du T.N.P, celui qui ajouta « le public » aux notions multiséculaires du théâtre égale un tréteau, une passion, un acteur. Vilar, le régisseur, le piocheur social, le fils. Moi, je crois être l’éternel élève mais de ceux que ce statut n’empêche nullement de boire dans leur verre. Et pourquoi l’élève, après tout, ne serait-il qu’un singe ?

L’élève peut fort bien, s’il n’est pas trop cancre, tenter modestement de faire pour les gens de son temps le théâtre de son temps… Simplement, il se sent le dépositaire provisoire d’une tradition qui le dépasse, dont il hérite avec gratitude, et qu’il transmet, dans le meilleur des cas, bien malgré lui ?

L’élève un peu doué tente ainsi d’éviter les pièges de l’autisme « parthénogénétique », de l’autofécondation, les pièges de la mégalomanie « créatrice », « innovante » ou « dévastatrice » … L’élève interprète du mieux qu’il peut et se garde bien de créer. concept qu’il réserve à Shakespeare, à Mozart et à Dieu (quand il y croit).

A. T. : Le théâtre est-il un art minoritaire ? Comment intéresser le public, l’élargir, et maintenir une exigence artistique ? Quel répertoire lui proposer aujourd’hui ?

A. D. : On vit très bien sans théâtre. Mais des millions de gens dans le monde (et depuis des siècles ) témoignent qu’ils vivent mieux encore quand ils le fréquentent et qu’ils l’aiment.

C’est un art de l’«ici et maintenant ». Éviter de parler pour dans un siècle. Ne pas se tromper de « genre » … Nous servons les poètes sans être des poètes, des peintres, des architectes … Il nous faut convaincre, déranger et séduire tout de suite. Si nous faisons le « théâtre de demain » nous courons le risque que le public y vienne demain …

Or le public est la condition nécessaire (et insuffisante) de la pratique de notre art d’interprètes.

Le public se crée à mesure et comme le poème dramatique …

C’est la nécessité, le paradoxe, la difficulté, la tension absolue …

Car le public paresse, il est indolent, facile, toujours en retard. Il faut lutter contre lui, aller « contre », haïr ses facilités, ses lassitudes, sa démagogie mais toujours savoir qu’il a raison de nous surtout lorsque nous estimons qu’il se trompe.

Le texte, si on le choisit avec discernement, est écrit par un poète et le poème charrie toujours ce qui appartient au socle du patrimoine humain …

Depuis la nuit des temps, en partant du poème, l’acteur transmet à ses contemporains un certain nombre de sons humains fondamentaux … Nous, gens de théâtre, ne sommes guère responsables d’autres choses.

Encore importe-t-il que ces vibrations et ces sons humains soient plutôt pleins que creux. Si ces sons humains, transmis aux spectateurs, se créent dans un espace transfiguré et un temps réinventé, nous quittons le terrain du « naturalisme », du « réalisme plat ou documentaire », pour nous rapprocher d’un théâtre poétique qui, en cas de réussite, peut toucher au plus profond le plus grand nombre… Il faut pour cela, à tout prix, quitter le terrain de l’anecdote, de la mode, de la tranche de vie, de la communication, de l’événementiel, de l’actualité, de l’éphémère, de la marchandise et des besoins … pour prospecter, en l’interrogeant, l’abîme des désirs et des vertiges humains.

A. T. : La conception de « service public » est partout mise en question (on assiste en Europe Occidentale, par exemple, à une privatisation de plus en plus accélérée de grands dans de l’économie « publique » ). Quel est le sens, aujourd’hui, d’un théâtre « public » ? Quel doit être le rôle de l’Etat par rapport au théâtre ? Comment conjuguer aide de l’état et indépendance ? À quoi doit être utilisée principalement l’aide de l’État ?

A. D. : Il y a un siècle déjà, en Belgique, s’affrontaient Maeterlinck et Verhaeren, sur les questions de la fonction sociale de l’art et des artistes, sur la conception « cénacle pour initiés » opposée à l’éducation dans les « Maisons du Peuple»…

L’État moderne et civilisé se doit de veiller à l’instruction publique, à l’éducation civique et à l’initiation esthétique des citoyens qu’il prétend gouverner via un grand Ministère de l’Éducation, de la Recherche, et des Beaux-Arts. et cela sans démagogie ni condescendance.

L’État doit éviter de « créer la nuit où toutes les vaches sont grises » ou « troubler les eaux pour faire croire qu’ellessontprofondes»…

C’est sa première mission vis-à-vis des jeunes, sa première mission essentielle !

Il y a chez nous, dans ce vaste secteur, un grand chantier à ouvrir (ou, dans certains cas, à raviver): écoles, universités, académies, enseignements artistiques divers.

L’aide doit être accordée prioritai- rement aux créateurs : auteurs, peintres, compositeurs …

Dans le spectacle, elle doit être prioritairement affectée à 4 mission et pour l’essentiel faciliter le libre accès et le libre choix du public aux œuvres.

La question du « théâtre public » en ce sens n’a jamais été autant d’actualité.

Trop de théâtres ne sont-ils pas sans public et trop de public sans théâtre ?