C’ÉTAIT UN QUARTIER quelconque, sans ce quelque chose qui incite à la nostalgie ou au rêve. Peut-être étais-je trop jeune alors pour apprécier l’ambiguïté de ce morceau de terroir banlieusard, faubourg déjà grignoté par l’expansion urbaine, ancien centre de villégiature pour les bourgeois du bas de la ville qui avaient choisi cette presque campagne pour y bâtir leur maison d’été ? Au hasard des anciennes drèves, les villas « Mon rêve », « Bon accueil », « Louise », « Madeleine », ou « Camille », la rue au nom énigmatique « des Pierres rouges », les étangs de la « Pêche Royale » et le Chalet Robinson, sont autant de mots-souvenirs qui illustrent ce passé champêtre. Aussi, plus tard (ou entre-temps), sont venus la gare, le café de la station, le tram 33 qui aboutissait à la place de Watermael… Le décor était en place qui allait séduire Edgar Tytgat et Paul Delvaux.

Mais en ces temps révolus, je ne goûtais pas la tendre mélancolie que suscitent les vestiges du passé. La ville et ses fêtes permanentes m’attiraient, je m’y précipitais avec ferveur. Si parfois des affinités électives me ramenaient au village, c’était, dois-je l’avouer, avec une certaine déréliction née d’une sensation d’ennui et de lassitude. Nous passions le temps au stand de tir de la foire, parfois sur les petits chevaux efflanqués du manège ou encore dans les baraques où s’exposaient les horreurs de la nature. Nous nous gavions de beignets brûlants et de pommes d’amour. Ensuite, les mains et les bras chargés d’ours en peluche ou bocal de poissons rouges, nous attendions au casino-estaminet de la rue du Bien-Faire l’heure de la dernière séance au Cinéma Sélect.

Ainsi, peut-être, il y a quelque vingt cinq ans, ai-je assisté à « l’ultime » séance qui devait signifier la fin du Sélect, un des derniers cinémas de quartier qui subsistait encore.Je ne sais pas. Etait-ce un film où Brigitte Bardot, enfantine dans une robe en Vichy rose, apparaissait dans « Les bijoutiers du clair de lune » ? Ou peut-être, car ma mémoire défaille, était-ce Elisabeth Taylor dans « Une chatte sur un toit brûlant » ?

Fut-ce lors d’une de ces hypothétiques dernières séances qu’est née la nostalgie de ce qui ne serait plus, dans les années futures, qu’un témoignage ? Réminiscence des odeurs, qui en une bouffée, font renaître les souvenirs éteints ? Odeur de velours usé, imprégné de naphtaline dominant tout autre effluve de tabac refroidi ou de crème glacée à la vanille ? Il me suffit parfois d’évoquer ces longues soirées printanières, lorsque nous nous consolions d’un film mal doublé, à l’image incertaine, pour retrouver, au-delà de l’odeur, l’indicible abandon de cette pauvre salle mal éclairée où traînaient quelques adolescents désœuvrés qui se dissimulaient pour jouer à des jeux encore interdits ?

Aujourd’hui, l’angoisse latente d’un dernier rivage m’incite à reconnaître l’univers intime de Paul Delvaux ; à m’introduire dans ses paysages banlieusards, imaginer un tram archaïque en attente le long d’un quai assoupi ; errer le long des rues anonymes, désertes, laides souvent, qui s’estompent dans la nuit ; deviner au gré de fenêtres qui se découpent dans la façade sombre, des instants de vies inconnues. Ainsi l’iconographie du poète ressuscitet-elle les moments perdus que je n’ai pu reconnaître lorsqu’ils m’étaient donnés.

Le quartier a changé en trente ans de vie : cela s’est fait insidieusement, sans heurt, les rails de tram se fondirent dans le bitume ; il n’y eut plus de tram 33, seulement des autobus. Le café de la station disparut ; de nouveaux commerces s’installèrent, puis une galerie marchande et un self-service se sont implantés là où se délitaient d’anciennes convivialités. Les bus, les voitures, les parkings, les buildings ont intégré le village à la ville.

Ensuite est venu l’Espace Paul Delvaux qui tenta de rencontrer les aspirations culturelles des habitants de tous âges. Une fresque du peintre y ranime le passé perdu. La fresque est joyeuse, l’ancien temps était rose et les dames du temps jadis, élégantes. Le peintre-poète n’a‑t-il pas recréé l’image de ses fantasmes pour illustrer cet Espace qui lui fut dédié ?

Je n’ai plus aujourd’hui l’impatience de la jeunesse qui me lançait à l’assaut de tout ce qui vit et bouge. Je voulais me perdre dans la ville, partager l’allégresse de la foule, les cortèges et cavalcades, les concerts, les spectacles, les films V.O. dès leur sortie, les librairies riches de toutes les nouveautés, les galeries d’art, les brocantes… Maintenant, ici, dans mon îlot de banlieue, il y a tout. La ville a éclaté dans les anciens faubourgs. L’efficacité a remplacé le rêve.

A l’errance nonchalante des derniers provinciaux, s’est substituée la frénésie culturelle. Ludothèque, bibliothèques, expositions, conférences philosophiques, géographiques, diplomatiques, films pour enfants, pour adultes, pour familles, soirées dansantes, spectacles en tout genre… Chaque soir, chaque jour, un nouveau défi est lancé à la population qui hésite entre l’inertie téléfilmique et l’offre croissante, toujours de qualité, toujours enrichissante ? Comment résister à toutes les sollicitations qui se télescopent, qui imposent les choix ?

Sur le site même de l’ancien Cinéma Sélect s’érige le centre vital de l’Espace Delvaux. C’est là que tout se joue, théâtre d’amateur, ligue d’impro, scènes d’humour, concerts baroques, ciné-famille, voir le monde, etc.

Aux spectacles sans cesse renouvelés, je préfère le calme de la bibliothèque. La salle est lumineuse où la lecture se fait ludique et les livres, objets de désir. J’aime aussi le bar au style rétro où se partagent les verres de l’amitié, le regard attiré par le village mythique reproduit par Paul Delvaux : la station de Watermael, l’Académie des beaux-arts, l’Eglise Saint Clément, la Maison Haute, tout cela pêle-mêle, sans souci de cohérence urbanistique.

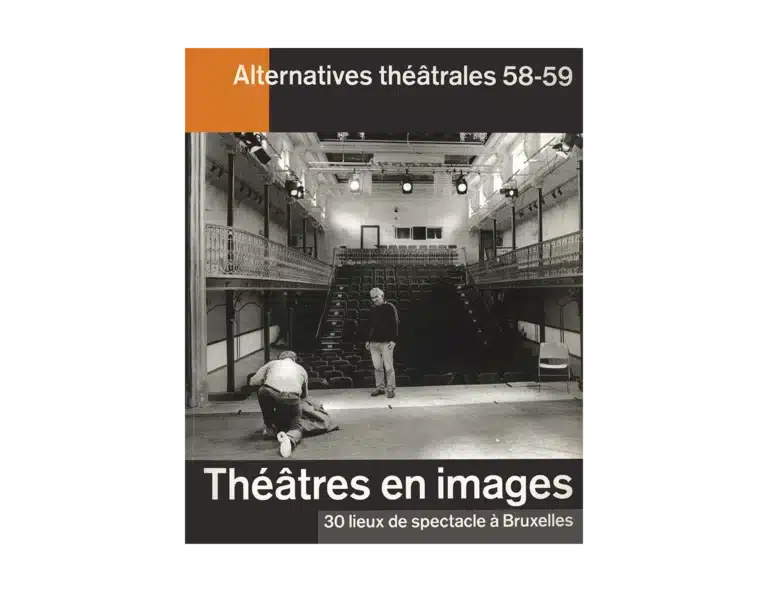

Lorsque je m’aventure dans la salle de spectacle, avouerais-je que je m’y sens étrangère ? Peut-être n’a‑t-elle pas le charme or et pourpre des salles de théâtre à l’italienne ? Le spectacle théâtral obéit à un rituel consacré. Bruits chiffonnés de l’attente, chuchotements, consultation des programmes, toux discrètes abruptement interrompus par les trois coups annonciateurs du lever de rideau et, dans le silence, la révélation du décor. Au-delà, imaginés, les coulisses, côté cour, côté jardin, les loges palpitantes, l’appareillage secret qui gère la mise en scène. Ainsi s’installent les codes subtils qui transcendent la réalité car le lieu théâtral est initiatique, il implique une rupture avec le monde extérieur auquel ne peut se substituer la familiarité conviviale d’une salle de music hall ou de café concert.

Ou alors, que le spectacle défie la tradition, se construise dans l’usine, dans la rue, sur le quai d’une gare, dans le métro, se libère des contraintes. Que les genres s’entrechoquent, que le dire impose l’image, que la musique génère l’idée…

La salle polyvalente est exempte de magie : elle est opérationnelle. C’est un outil dont l’efficacité se mesure à la réceptivité de la critique et au taux de fréquentation.

J’assiste parfois à l’une ou l’autre manifestation, conférence, films en V.O. sortis au cours des saisons précédentes. Ou encore, au hasard de mes loisirs, je découvre des spectacles dont je ne sais rien.

Ce soir-là je m’avisai d’une place inoccupée, éloignée de la scène. J’ignorais tout de ce que j’allais voir ou entendre. J’aime aller à la rencontre d’un livre, d’un film ou d’un pays, sans itinéraire programmé, sans avertissement préalable, sans précaution. Je ne veux consulter ni guide, ni critique cinématographique ou littéraire, ni synopsis, ni programme. Seulement accepter l’aventure, sentir dans l’immédiateté de l’émotion. Aurais-je été avertie, le spectacle eût pu m’apparaître désuet, inutile peut-être.

Julie Birmant: Tu m'as dit avoir choisi de faire du théâtre, avant tout parce que c'était un moyen de t'affranchir…