Alternatives théâtrales :

À la création, en 1970, du Théâtre Laboratoire Vicinal, la question s’est-elle posée de choisir un lieu particulier ?

Frédéric Baal :

Le choix d’un lieu s’inscrivait dans une conception de la scène qu’il me faut tout d’abord préciser, et sans laquelle ce choix est incompré¬hensible. La passion que j’ai pour le théâtre remonte à 1957. A cette époque, mes amis et moi nous enthousiasmons pour l’art et la littérature modernes. Nous estimons que le théâtre est un art conventionnel, et par conséquent aussi académique et dénué d’intérêt que l’opéra ou la peinture et la sculpture classiques. Un renversement de perspec¬tive s’opère en quelques semaines, dû à trois événements : Paul Delsemme, notre professeur de littérature française à l’athénée de Schaerbeek, nous fait découvrir au Rideau de Bruxelles La CANTATRICE CHAUVE et En ATTENDANT Godot ; je lis Le THÉÂTRE ET SON DOUBLE d’Antonin Artaud ; enfin, nous rencontrons, grâce à Arthur Spilliaert, Michel de Ghelderode. J’ai 17 ans et me mets à tenir des discours enflammés sur la possibilité d’une transformation complète de la scène.

Un an plus tard, la lecture de l’œuvre d’Henri Michaux, à qui je rends une première fois visite, bouleverse ma vie. Jacques Calonne me fait connaître le mouvement Cobra. Pierre Alechinsky, Christian Dotremont et Reinhoud deviendront par la suite des amis intimes.

En 1965, je lis et annote environ deux cents livres relatifs au théâtre contemporain, à la mise en scène et au jeu de l’acteur, mais aussi nombre d’ouvrages sur les théâtres d’Asie et des livres d’ethnologie où sont, entre autres, décrites des cérémonies rituelles d’Afrique, d’Océanie et des Amériques. Peu après, Jo Dekmine invite au Théâtre 140 le Living Théâtre. C’est une révéla¬tion. Et Grotowski présente bientôt l’un de ses spectacles au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Ainsi apparaît-il que les idées avancées des théoriciens modernes — d’ailleurs, en ce temps-là, ignorées de la plupart des metteurs en scène et acteurs — n’avaient que très rarement et très partiellement été mises en pratique : en fait, à maints égards, Grotowski ou le Living Théâtre actualisent dans les années 60 ce que Gordon Craig avait imaginé en 1905 et Artaud en 1932 ! Mes lectures me révèlent donc, à ma stupéfaction, l’existence d’une histoire secrète du théâtre, dont le cours, après une longue occultation, commence d’émerger.

Huit mois avant sa mort, en 1967, je rencontre René Magritte. Nous avons de longues discussions sur les rapports entre le fond et la forme, l’une des clefs de sa peinture et de ses écrits. Il me parle à plusieurs reprises du Pop Art, qu’il considère comme une pâle copie du dadaïsme et du surréalisme. Il ne verra pas la détérioration croissante de la majeure partie des arts plastiques, détérioration qui depuis vingt ans a de multiples incidences sur l’évolution de la scène.

Autre influence décisive sur l’orientation ultérieure du Vicinal : à partir de 1968, pendant deux ans et secondé par Anne Beyers, j’entreprends des recherches d’art et d’écrits bruts sous la direction de Jean Dubuffet. Son refus de faire la moindre concession aux goûts du public, le mépris qu’il affiche pour les conventions, les modes et les engoue¬ments, l’emportement de sa verve libertaire et ses vues anticulturelles héritées du dadaïsme radicalisent davantage encore mes positions.

Entre-temps, Henri Chanal, sur la capacité et la prescience duquel beaucoup fondent d’immenses espoirs, forme des acteurs et des actrices, dont mon frère Frédéric Flamand. Il connaît, pour les avoir étudiés aux Etats-Unis, les entraînements du Living Théâtre et de l’Open Théâtre. Lorsqu’il disparaît dans un accident de voiture le 20 août 1969, les jeunes gens qu’il a formés afin de créer une troupe internationale se trouvent démunis. Nous nous réunissons quotidiennement et envisageons, à la suite de discussions acharnées, d’ouvrir un théâtre d’avant-garde.

Deux hommes se montrent très généreux envers nous : Tone Brulin et Franz Marijnen. Ils transmettent l’entraînement de Grotowski à mon frère, à Nicole Colchat, à Jean-Pol Ferbus et à Bernard Graczyck, lesquels fondent le Vicinal avec moi.

Parmi les questions qui m’obsèdent alors depuis longtemps, trois d’entre elles me reviennent sans cesse à l’esprit.

La première : comment combiner le fond et la forme de manière qu’ils soient indivisibles, sans se laisser prendre aux pièges du didactisme d’une part (le théâtre ne les évite pas toujours), à ceux de l’esthétisme et du formalisme de l’autre (des centaines de spectacles y tombent aujourd’hui ) ? Ou, posée d’une façon différente : comment signifier sans être par trop explicite d’un côté, ni se borner de l’autre à organiser des moyens d’expression séduisants en vue de produire un effet esthétique superficiel ? Qu’on lise Mallarmé, Valéry, Paulhan, Michaux et Ponge ou Barthes, Derrida et Deleuze, cette question brûlante et complexe est indéfiniment agitée, débattue, controversée.

La deuxième : comment assigner à la scène, par une transgression des normes et des codes culturels — transgression qu’illustrent en littérature le FINNEGANS Wake de Joyce, le Guignol’s band de Céline, L’INNOMMABLE de Beckett ou La Ralentie de Michaux —, une modernité incendiaire ? Ici, deux arts peuvent particulièrement nous montrer la voie : la peinture moderne, de Van Gogh à Alechinsky ; et le jazz, la musique aux sons délibérément âpres et discordants, la plus rageuse et révoltée qui soit, au tempo vertigineux, au style heurté, abrupt et chaotique, à la ligne mélodique hasardeuse brisée à chaque instant par des accords dissonants d’une prodigieuse intensité (tous traits caractéristiques dont s’inspirera le Vicinal) — une musique destinée à écorcher les oreilles de beaucoup par sa virulence : en I960, le saxophoniste Omette Coleman avait enregistré une œuvre intitulée Free jazz… Henry Miller écrira que les jazzmen sont « les Rimbaud de la musique » : Charlie Parker, John Coltrane, Cecil Taylor, Albert Ayler, Eric Dolphy, Archie Shepp, Pharoah Sanders…

Il est remarquable que le frère d’Anne West, Michæl West — que nous rencontrons à New York en 1971 — soit pianiste de jazz et joue dans le South Side de Chicago avec Von Freeman, père de Chico Freeman.

Troisième question : comment transformer à ce point le théâtre qu’il présente, en excluant toute autre chose, des particularités qu’il possède en propre ? En un mot, comment déter¬miner sa spécificité ? Gordon Craig, le précurseur de génie, exerce, dès 1905, sa critique sur le théâtre occidental et en distingue les défauts avec une remarquable clairvoyance : il y voit un art hétéroclite qui, depuis des siècles, permet à des artistes d’autres disciplines d’y faire étalage de leurs dons. Un art où — presque indépendamment du jeu de l’acteur, de sa mimique, de ses gestes et de sa voix ‑entrent de toutes parts toute sorte d’éléments empruntés à d’autres arts. Ainsi, observe-t-il, l’auteur dramatique montre à la scène ses qualités d’écrivain, comme si la scène n’était qu’une enclave de la littérature (et l’on sait que les histoires de la littérature comportent de nos jours encore un chapitre consacré au théâtre); le musicien prend l’occasion d’un spectacle pour donner un concert ; et le décorateur, pour ouvrir une exposition temporaire de peinture (Craig, en 1920, songeant au rôle du cinéma dans les mises en scène de Max Reinhardt, aurait dit qu’il utilise le théâtre comme salle de projection, et qu’aujourd’hui le vidéaste met une représentation à profit pour exposer ses vidéos et ses images virtuelles ) ; quant au costumier, il fait présenter par des comédiens sa dernière collection au cours d’un défilé de mode spectaculaire ; nous oublions l’éclairagiste : il dissipe les ténèbres et inonde les êtres et les choses de torrents de lumière, qu’elle soit irisée, chatoyante ou vaporeuse. Bref, ce caravansérail, ce fourre-tout, cette auberge espagnole qu’est le théâtre peut bien comporter d’incontestables réussites, il n’est pas moins vrai qu’il ne constitue pas un art en soi, attentif à ne recourir qu’à ses moyens propres.

La suppression, projetée par Craig, de la littérature dramatique (Ionesco et Beckett « désécriraient » en toute rigueur et exactitude), des décors, de la musique et des autres éléments étrangers à la scène, préfigure une mutation décisive du théâtre. Elle a l’importance de la rupture provoquée par Rimbaud avec les Illuminations et Une saison en enfer, Rimbaud qui se voulait « absolument moderne » : soudain, la littérature congédie anecdote et personnage, elle signifie sans servir à transmettre des messages, le fond et la forme y sont inséparables. Les vues de Craig qui fraient les voies à une transformation du théâtre ne sont pas non plus sans analogie avec la rupture, dont on attribue le mérite aux impressionnistes et surtout à Van Gogh, entre le conformisme de la peinture classique et la nouveauté de la peinture moderne. Celle-ci ne sacrifie plus à la perspective illusionniste. Elle rompt avec la représentation fidèle du réel. Le sujet n’y est plus distinct de la peinture elle-même. La peinture existe désormais en soi, elle a une valeur intrinsèque qui lui est inaliénable, sa signification s’avère inhérente à ce quelle est et ne peut être saisie en d’autres termes que les siens. Sans exagération, on peut affirmer qu’un phénomène analogue, rapporté à la scène, explique ce qui sera une véritable métamorphose du théâtre.

La scène désencombrée d’éléments adventices appartenant à d’autres arts, l’acteur, affranchi des manières tradition¬nelles de jouer grâce à un entraînement, improvise sous la direction d’un metteur en scène ou se met en scène lui-même — en partant d’un texte qui permet des recherches vocales, et parfois de situations décrites à grands traits — et s’élève jusqu’à un niveau exceptionnel. Sa spécificité une fois trouvée — avec, cela va de soi, des réussites inégales —, et les qualités artistiques qui en procèdent arrivées à un très haut niveau, souvent comparable à celui de la peinture moderne, du jazz ou des expériences littéraires les plus audacieuses, le théâtre d’avant-garde sera porté à son maximum de force subversive. Que l’on songe au Living Théâtre, à Grotowski et à l’Odin Teatret d’Eugenio Barba, à l’Open Théâtre, au Bread and Puppet, à la San Francisco Mime Troup, à Peter Brook (Marat-Sade), à Ariane Mnouchkine (1789), à Tadeusz Kantor…, on ne peut les citer tous. Quinze années au cours desquelles se suivirent sans répit des spectacles où l’ordre établi était violemment attaqué en gestes et en paroles. Cette époque révolutionnaire a eu ses Rimbaud de la scène, qui lui manquent si cruellement aujourd’hui.

D’autres les avaient précédés, de Jarry (la première d’UBU ROI a lieu en 1896) aux dadaïstes et aux surréalistes, de Meyerhold à Vakhtangov, de Brecht à Ionesco, à Beckett et à Genet.

Il importe encore d’expliquer comment la nature de nos spectacles commande le choix des lieux où nous les donnons.

Au 109 rue Verte, Saboo, Real Reel et Chaman Hooligan se jouent dans une salle de 14 x 7 m, aux murs peints en noir, devant un maximum de 50 spectateurs assis sur des bancs en bois disposés autour de 1’ aire de jeu.

Pour Saboo, le premier spectacle du Vicinal, Hans Epp et moi écrivons non pas une pièce de théâtre, mais des « propositions » : descriptions de situations, suggestions, mots, jeux de mots et bribes de dialogues à partir de quoi les acteurs improvisent et entreprennent des recherches vocales. Il n’y a pas proprement de scènes et les acteurs n’interprètent pas des personnages : des « moments scéniques » s’enchaînent les uns aux autres. Les improvisations modifient le texte qui, à son tour, suscite de nouvelles improvisations. Le travail revêt un caractère collectif et l’œuvre s’enrichit des apports de chacun, tandis que le metteur en scène Tone Brulin vient voir régulièrement où nous en sommes…

Point de décors, mais quelques accessoires : deux tremplins, deux barres de fer, un dévidoir, un échafaudage mobile en tubes métalliques éntièrement démontable, des râteaux de métal, etc. Intégrés dans le spectacle, ils reçoivent, parfois de minute en minute, des significations différentes selon l’usage qu’en font les acteurs. On ne peut à cet égard que rendre hommage à l’intelli¬gence aiguë d’Olivier Strebelle, prompte à comprendre notre démarche : au lendemain de notre rencontre dans son atelier, en 1974, il trace les dessins de sept accessoires-sculptures qu’il exécutera en polyester. « I » était né.

Aucun des jeux de lumière habituels du théâtre. L’éclairage demeure fixe durant le spectacle.

Si nulle musique n’accompagne ni ne rythme l’action, de celle-ci procèdent en revanche une infinité de combinaisons sonores : bruits de voix qui sont à l’orage, éraillées, râpeuses et rocailleuses, qui se cassent et descendent, flûtées et chevro¬tantes, ou montent jusqu’aux sommités de la gamme et font brusquement entendre un cri déchirant ; bruits de respirations, rauques, haletantes, pantelantes ou précipitées ; ou que font le heurt des corps, les trépignements, les chutes, les sauts et bonds, ou l’entrechoquement des objets : tout un orchestre qui ne comporte d’autres exécutants et d’autres instruments que des acteurs et les accessoires qu’ils manient avec adresse.

L’acteur porte l’une ou l’autre pièce d’habillement qui laisse voir son propre corps. Toutefois, dans le cas de « I », le costume d’Anne West découvre d’autant plus son corps qu’il le cache presque tout entier.

Théâtre où la temporalité déréglée, les ruptures de ton, les moments de paroxysme, les gestes fébriles, désor¬donnés ou pleins de fougue, les grimaces comiques, les mines chiffonnées ou rébarbatives, la mobilité inquiétante des physionomies niaises ou hideuses, les traces de l’effort et de la fatigue sur les corps montrent la souffrance, la peur, la folie (Saboo), la torture (une scène de Real Reel), l’amour et la sexualité tournés en dérision dans un environ¬nement hostile (Real Reel et Tramp), la cruauté, l’effroi, le dégoût, l’horreur (Chaman Hooligan), la solitude, l’angoisse, l’exaspération, le délire ( « I » ).

On ne s’étonnera guère qu’il nous soit arrivé parfois d’être injuriés. Certains spectateurs claquaient la porte. D’autres avaient l’air embarrassé et nous faisaient des sourires contraints. Beaucoup reprochaient à nos spectacles de n’être ni beaux ni harmonieux. Évidemment. Puisqu’ils ne mentaient pas sur l’état du monde.

En réalité, ce théâtre n’abordait pas directement des questions politiques mais n’en était pas moins très politique, parce qu’il désignait en les montrant les effets désastreux sinon criminels de l’économie et des divisions de la société, d’où découlent l’injustice et les innombrables contraintes sociales, religieuses et culturelles qui pèsent sur les individus. Avec le temps, nous précisons de vive voix nos positions politiques.

À Tokyo, en 1974, au cours d’une conférence que je fais dans un institut, citant une phrase de Rousseau et une autre de Sartre, mes considérations sur la hiérarchie sociale et la condition de la femme ne sont pas du goût de tous les étudiants. Des spectateurs viennent de dire à Anne West, la veille au soir, que « ce n’est pas là une façon de se conduire sur scène ».

En novembre 1975,— après que « I » a été donné en Italie dans les hôpitaux psychiatriques de Trieste et de Belluno, que dirige l’antipsychiatre Franco Basaglia —, Anne West et moi menons en Belgique une campagne de presse sur le thème de l’antipsychiatrie. Lorsque, durant une interview de deux heures en direct, nous mettons en rapport la répression psychiatrique et le problème de la libéralisation de l’avortement (cette dernière question restait à l’époque particulièrement brûlante), le visage de la journaliste blêmit et elle passe outre à ces observations.

En mai 1976, avant que nous ne fassions avec « I » une tournée dans les principales villes du Mexique, je donne une conférence de presse devant cinquante journalistes au festival international Cervantino, à Guanajuato, ville où les mineurs gagnent 4 000 francs belges par mois. La conférence tourne en quelques minutes au meeting. L’interprète déclare qu’il est « impossible de traduire » mes propos. Une journaliste se lève dans la salle et la remplace. Plus de la moitié des journalistes présents n’écriront pas une ligne sur le Vicinal.

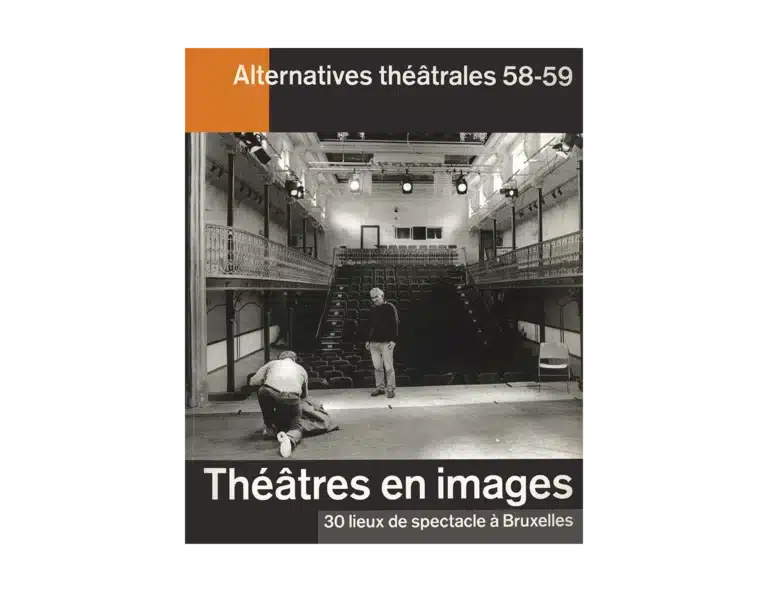

Qu’à la recherche de salles où donner nos spectacles nous portions notre choix sur des lieux particuliers, différents à tous points de vue des théâtres institutionnels, est donc très significatif. En aménageant un ancien atelier, au 109 rue Verte à Schaerbeek, ou en nous installant aux halles de Schaerbeek, qui étaient désaffectées, et dans les souterrains de Bruxelles, à la place Royale, nous manifestons clairement notre volonté de nous tenir en dehors du cercle culturel convenu comme de rejeter l’esthétique traditionnelle de la scène. La distance qui sépare les lieux où nous nous produisons des théâtres institu¬tionnels, ainsi que notre refus tranché du traditionalisme, vont en effet de pair, de sorte que nous montrons de l’indépen¬dance dans tout ce que nous faisons.

Alternatives théâtrales :

Quels lieux le Vicinal a‑t-il occupé à Bruxelles ?

Frédéric Baal :

Le Vicinal s’ouvre le 21 mars 1970, au 109 rue Verte, à Schaerbeek, dans un quartier de bordels. Le prix de la location de la salle s’élève à 5 000 francs belges par mois. Nous sommes quasiment dépourvus d’argent. Aucun de nous ne touche un salaire. Nous aménageons la salle et un mécène nous offre des projecteurs une semaine avant la première de Saboo, représenté quarante fois.

Pendant plus d’un mois, en 1971, Real Reel se donne au 109 rue Verte. Mon frère Frédéric Flamand et Jean-Pol Ferbus y jouent et se mettent en scène eux-mêmes. J’en écris le texte.

1972 : mon frère réalise la mise en scène de Tramp. Il joue dans le spectacle avec Baba (Alain Mébirouk), Rafael Godinho, France Joset et Anne West. Arthur Spilliaert écrit le texte. Tous se mettent à travailler au 109 rue Verte, mais la mise en scène de Frédéric exige un salle plus grande : il en cherche une et découvre la petite salle des halles de Schaerbeek. Le bâtiment est voué à la démolition. Nous entreprenons de nombreuses démarches auprès des instances pour disposer gratuitement du lieu. Le montant de nos subsides s’élève alors à 400 000 francs belges par an, ce qui — pour un théâtre — est très minime.

Nous faisons installer le chauffage (150000 F) et l’électricité, aux frais du Vicinal, dans la petite salle. Nous l’aménageons, en peignons les murs, y posons un plancher. Nous venons de justesse de sauver les halles de Schaerbeek des griffes des promoteurs immobiliers.

Parmi les spectateurs de Tramp : nos amis Jo Dekmine et Philippe Grombeer. Les halles auront, grâce à eux, le brillant avenir que l’on sait.

D’octobre à décembre 1973, on donne Chaman Hooligan au 109 rue Verte. Acteurs-metteurs en scène : Jean de la Fontaine, Rafael Godinho, Anne West. Jecris le texte.

Après la première de « I » à Tokyo, le 31 octobre 1974, le Vicinal donne ce spectacle (joué et mis en scène par Anne West, avec sept accessoiressculptures d’Olivier Strebelle — j’écris le texte) pendant deux mois à Bruxelles, en février et en mars 1975, dans une salle sise dans les souterrains de la ville, au fond de l’impasse du Borgendael (elle donne sur la place Royale).

Un ami, qui découvrait et explorait les souterrains de la capitale, nous avait montré un local où les balayeurs de rues rangeaient leurs balais : une salle magnifique, laissée gracieusement à notre disposition par l’administration de la ville.

Alternatives théâtrales :

Porter votre choix sur une salle souterraine a‑t-il eu une incidence sur votre travail ?