J’avoue n’avoir point connu de théâtre qui, plus que le Théâtre de Poche, se soit identifié à son directeur, Roger Domani. J’avoue aussi que s’il m’est si agréable d’évoquer ce théâtre, c’est que je ressuscite en moi le souvenir d’un ami incomparable. Je parle évidemment de mon Roger — d’un ami qui, envers quelques personnes, dont je suis, et ce en compagnie de notre amie commune, Nie Falize, pouvait pousser l’amitié jusqu’à ce qu’il appelait Yamourité— cette amitié extrême dont peu d’hommes sont capables.

Dans ce contexte, je n’ignore évidemment pas ce qui fut à son sujet raconté. Je me tairai sur ce point. Cela ne me regarde en rien. Je parle de mon ami — un homme avec qui je n’ai jamais eu le moindre mot. Jamais. Il se peut que je sois le seul de cette espèce. La raison ? Peut-être nous ressemblions-nous par nombre de point, peut être pratiquions-nous le même genre d’humour — encore que le sien fût nettement plus amer que le mien. Après la projection en salle du film : Qui ÊTES-VOUS, Polly Magoo ?, le jeu auquel nous nous étions mis à jouer avait obtenu le succès le plus vif : Qui êtes-vous… » et nous ajoutions un nom : de politicien, par exemple, d’une sainte huile, d’un militaire, d’un ministre des militaires, d’un malfrat, et nous nous épuisions en réponses intelligentes (soi-disant), cruelles et drôles, et ce avec plus ou moins de réussite. Le whisky nous était d’un grand secours. Quand, tout à trac je le questionnai : « Qui êtes-vous, Roger Domani ? », je m’entendis répondre : « À Bruxelles, je suis un nouveau nez ». Effectivement, qui, à Bruxelles, aurait, à l’époque, porté son dévolu sur Ionesco ?

J’ai la fâcheuse habitude de remplir des carnets de notations diverses, et de la façon la plus sotte qui soit : je n’y retrouve que rarement ce que j’y cherche. Il me serait agréable aujourd’hui d’avoir le don de sortir en un quart d’heure tout ce que j’ai pu consigner après mes passages au Théâtre de Poche. Tout de même il est quelques petits textes qui m’ont rafraîchi la mémoire.

Il fut un temps où, chaque fois que je rencontrais Roger, je lui demandais : « Théâtre, oui, mais de Poche, pourquoi ? » J’eus droit à des dizaines de réponses. En voici une, digne d’Ionesco. « Tu prends un con, me dit-il. Tu le choisis gras : les cons gras sont les plus savoureux, ils n’ont pas grand-chose pour eux, mais ils ont ça, c’est ainsi. Tu le plonges à poil dans une baignoire emplie d’eau bouillante. Tu le poches, tu vois : poché, tu le bouffes à l’état pur. Tu as dans la bouche la saveur pure de la connerie. Tu as la saveur de ce à quoi tu t’attaques. Voilà à quoi sert ce théâtre. Mort aux cons. Vaste programme comme a dit l’autre.— D’ailleurs, ajouta-t-il, avec les subsides qu’on nous alloue, on se nourrit comme l’on peut. » Je ne pus, cette fois-là, me retenir de lui dire : « Roger, tu viens de faire un gros effort. » Car, sans aller chercher midi à quatorze heures, à propos de son théâtre, il disait simplement des choses plus simples et à quoi je pouvais m’attendre : ‑lieu où l’on fait les poches aux cons — lieu où l’on épuise l’argent de poche des cons — lieu où l’on se remplit les poches aux dépens des cons — lieu où, quand il s’agit des cons, on n’a pas sa langue en poche… » Inutile de poursuivre. Toutes les réponses se valent. Il ne fut jamais question de théâtre de dimensions restreintes — sauf, peut-être, quand il me confia que son théâtre était un sous-marin de poche voguant en profondeur dans l’océan de la Connerie.

Quelques fois il rapprocha poche de pochard. Il faut toujours être ivre, dixit Baudelaire. Roger était bien d’accord avec le poète. Ivre de théâtre, ou de n’importe quoi d’incorrect (comme on aime à dire maintenant). Souvent de son temps, sauf peut-être sur la fin de son parcours, son théâtre faisait partie des théâtres incorrects. Il n’était pas d’accord — oh, mais absolument pas ! Incorrect, il n’y avait que le Poche à l’être vraiment. « Ils sont tous à faire de petits trucs, des trucs belges à la belge, comme on les aime en Belgicobelgique, rien de sérieux (tu m’entends), ils sont gentils et dangereux, de belles petites m… » Mais il est inutile de poursuivre, il pouvait se laisser griser par ses propres mots. Il était une espèce de provocateur tranquille, et rien pour moi ne fut plus amusant à suivre que ses entretiens délirants avec l’incomparable Topor : doux dingues, dingues doux, ding dong.

Ce fut entre nous une amitié d’un demi-siècle (disons un demi-siècle) puisqu’elle date d’un peu avant La Cantatrice chauve. Je connus Roger par l’intermédiaire du journaliste Jean Falize, qui pouvait pousser le farfelu jusqu’au sublime. (C’est sa femme que j’ai tantôt citée, qui fut pour Roger une amie extraordinaire et, souvent, représenta pour lui comme un ultime recours). Le petit théâtre de la chaussée d’Ixelles était de ces lieux sympathiques par leur atmosphère et leur confort ‑un de ces conforts dont les fesses ne cessaient de se plaindre. Il y avait « emmi la salle » (dixit Roger) une colonne terrible comme le remords de Caïn. C’est de derrière cette colonne que je pus admirer, par exemple, les amours hagardes de Slim et de la même Blandish. Il se fit un jeu de me placer sur cette chaise fatale, soutenant que, comme ennemi de la patrie, il était normal que je me rapproche de la cinquième colonne. A ma question de savoir où étaient les autres colonnes : « Dans la poche du théâtre » m’entendis-je répondre.

Il ne quitta pas ce lieu pour le Bois de la Cambre sans, m’écrivit-il sur un bout de papier, « un pincement de cœur ». Tout est princier en Belgique, et plus encore royal, jusqu’aux fanfares des plus profondes campagnes. « Il n’y a que moi, soupira-t-il, à n’être pas royalement subsidié ». Au Bois de la Cambre, tout finit par s’organiser au mieux, et le feu de l’âtre vous rendait la cervoise deux fois plus savoureuse. Ce fut dans ce coin sylvestre que je connus des heures exceptionnelles : et d’abord la création de pièces qui, parfois, allaient faire date dans l’histoire du théâtre contemporain, et ensuite, en ce qui me regarde, la création de six adaptations et d’une pièce agréablement controversée : POURRIR PAR LES ORTEILS. La période du plus intense comique fut celle où, lors de la représentation de Damien — le fameux père Damien — on vit le Poche investi par ceux-là qui, dans la vie quotidienne, lui donnaient « des boutons ». On vit même la première dame du royaume s’intéresser à la pièce et à ce « saint » qui, à l’époque ne l’était pas encore officiellement. Roger soutint maintes fois avoir donné le coup de pouce final qui avait permis la réussite de cette béatification. « Et tu crois qu’après ma mort, ils vont prier pour moi ? » Je dus lui avouer que la chose était plus que douteuse.

On s’imagine bien que ce théâtre gênait. La consé¬quence la plus directe, et ce quelle que fût la couleur du mini-ministre de la culture, était une sorte de stabilisation des subsides — à vie ! grognait Roger. Il était assez désespérant de se savoir stagnant et condamné à le rester quand les subsides alloués à des compagnies dans le vent atteignaient parfois des « sommets » — de ces sommets dont il advint, de temps à autre, que l’on fît le plus curieux usage : il y aurait là toute une étude, ou plutôt un roman à écrire, sur l’adresse des intrigues ou les ravages de la vanité.

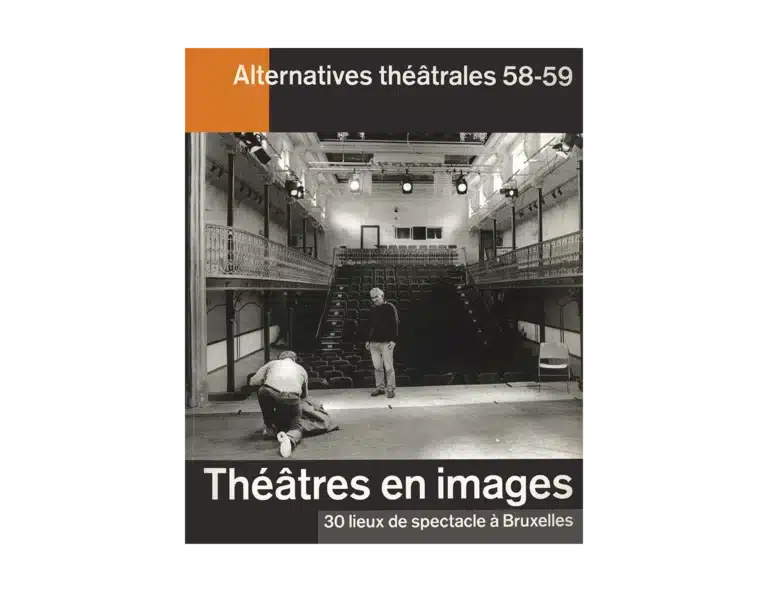

Tout de même ce ne fut pas en vain qu’il lutta tant d’années pour que fût restauré son théâtre. Et c’est pour moi une vraie joie de voir ce projet mené à bien et un crève-cœur de savoir que Roger ne sera pas là le jeudi 27 août prochain, moins pour assister à l’inauguration, on le devine, que pour prendre possession d’une salle rénovée. On n’est pas pour rien fou de théâtre ! Enfin se savoir en demeure de pouvoir en faire ! Ce nouveau théâtre, sa première douceur depuis des années… Mais où es-tu, mon pauvre ami ?

La seule chose que je craigne dans ce genre d’événement est qu’il soit de ceux qui pût fournir de quoi écrire une pièce subversive — une pièce que monsieur Roger Domani, directeur du Théâtre de Poche, aurait aimé offrir à un metteur en scène de génie. Je crains la récupération, je crains que ce théâtre ne devienne celui de la bonne conscience, de la moralisation où elle n’a rien à faire, du conformisme d’avant-garde sous les oripeaux de la folie consciente — de tout ce contre quoi il me faut tout le temps me défendre moi-même. J’avoue devoir à Roger mon état d’esprit, et je rêve à Roland Mahauden le génie son prédécesseur. Mais quoi ? ai-je vraiment à craindre quoi que ce soit ? Roland a eu le meilleur professeur dont il pouvait rêver. Car que vraiment souhaiter pour ce théâtre sinon de rester le sous-marin de poche en alerte, et en action, dans l’océan de la Connerie universelle ? Que chacune des pièces à venir soit, comme beaucoup l’ont été, de ravageuses torpilles.

Déjà Flaubert — pourtant après bien d’autres — remarquait : « Dans quel abîme de bêtise l’époque patauge ! Il me semble que l’idiotisme de l’humanité arrive à son paroxysme. » Malheureux Flaubert ! Qu’écrirait-il aujourd’hui ? Il est vrai que la connerie est partout dans, aux dires de Queneau, « ce Théâtre du Monde illustré par l’horreur ». La connerie qui mène à la mort… Les yeux de Roger se voilaient. Les cons sont malins, et leur malignité patiente. Il en est d’abrutis, et non moins néfastes : son opinion. L’ennemi est toujours là, dont l’essence est la paresse et ses routines meurtrières. J’y pense : j’aurais aimé lui dire : « La vie est triste. Attristons-la davantage pour qu’elle devienne drôle ». Il aurait apprécié. Car, tout plongé qu’il était dans ses idées singulières, il aimait rire. Il savait mieux que quiconque, pour en avoir fréquenté des kyrielles, que les cons sont gens sérieux. Les cons et lui illustraient à merveille l’aphorisme de Valéry : « Un homme sérieux a peu d’idées, un homme d’idées n’est jamais sérieux ». Il me dit d’un personnage illustre (du moins chez nous) et sérieux à crever : « Il met son truc sur la patène ». Il m’a toujours refusé de traduire cette expression. Je l’ai plus d’une fois entendu exprimer. « C’est pour la bonne bouche ». Ah oui ? Je me demande s’il me la réservait ou non. Mais je suis assuré qu’il ne fallait pas voir derrière elle l’atmosphère dont devaient être imprégnés les programmes de Poche — oh que non ! Il fallait rire. Il savait rire. Il aimait rire, je le répète. Pour moi, sa caractéristique la plus sûre était, justement, d’être capable de rire, de rire malgré tout — de ce rire qui, soudain, nous replonge dans le monde qui précède notre éducation, notre soumission au convenu, notre entrée dans le monde social et ce que le social sous-entend imbécilement moral-dans cela (parodions Queneau — Queneau, encore lui ), dans cela à quoi les cons croient et pas pour des prunes / aliment des cons ». Avez-vous remarqué qu’il n’est pas de pruniers dans le Bois de la Cambre ? C’est d’un bon présage.

21 juin 1998, premier jour de l’été