LORSQUE JE FIS la connaissance de Lev Dodine à Leningrad, c’était en 1986, celui-ci, sans attendre, m’assaillit de questions sur le théâtre de l’Allemagne de l’Ouest. Il voulait tout savoir : La manière dont nous jouons, les choses que nous jouons et pour qui, où résident les conflits et les résistances ; et puis surtout, sans relâche, comment nous tournons la censure. Le fait que nous n’en n’ayons point le laissa totalement incrédule et lorsque je me mis à lui décrire les conditions esthétiques, financières et structurelles qui étaient les nôtres, il alla de surprise en surprise. Puis il réfléchit longtemps à tout ce qu’il avait entendu et dit, mi soupir, mi sourire : « Your life must be very boring ». Un théâtre sans combat, sans ennemis ni obstacles était pour lui chose inimaginable, et qui plus est, pas un but à rechercher non plus.

Lev Dodine à Leningrad, Wolfgang Engel à Dresde ou Silviu Purcarete à Cracovie, pour ne citer que ceux-ci, puisèrent du combat leur force et leur inspiration ; c’est parce qu’il étaient subversifs qu’ils furent bons ; c’est parce qu’ils avaient des ennemis qu’ils furent forts. Une fois ces derniers disparus, leurs objectifs s’estompèrent, leurs travaux s’émoussèrent. Non sans exagération, l’on pourrait dire que leur grandeur, c’est surtout à leurs ennemis qu’ils en ont été redevables.

Ce qui captivait dans le théâtre en Union soviétique, en Pologne, en Roumanie, en R.D.A. ou en Hongrie, ce qui le rendait si important, qu’il s’agisse des spectateurs locaux ou des tout ébahis occidentaux, c’était sa signification sociale en tant que lieu de la protestation. Le théâtre représentait pour la dissidence la soupape majeure voire, dans certains États, la seule et unique. La culture dissidente existait bien sûr, tout comme les conversations dans la cuisine, mais il existe une différence entre le fait de lire tout seul chez soi un ouvrage interdit et puis se retrouver au milieu de six cents autres quidams à retenir son souffle, parce que l’on comprend le message qui, là-haut est codifié mais, à la fois, de toute évidence, passe.

Je me souviens d’une Première de Gombrowicz, OPÉRETTE, c’était à Varsovie au début des années 80, où ce classique allait devenir la pièce la plus actuelle du pays et où, deux heures avant le début de la représentation, on ne savait toujours pas si celle-ci allait être, ou non, autorisée. Finalement, elle le fut, et, en un tour de main, le public se fondit en une communauté de conjurés qui, à l’unisson et pleine d’attention, applaudissait à chaque note en demi-teinte, à chaque arrière-pensée. Il y avait des moments où régnait dans la salle un silence tel que l’on pouvait — littéralement — entendre les battements de cœur qui, tous, nous avaient saisis.

Ce merveilleux silence de théâtre, tout dans l’œil et le choc, où tous les bruits s’apaisent parce que nul n’ose plus respirer, n’existait autrefois à l’Ouest, tout au plus que dans les scènes de sexe, de préférence dans les scènes de lesbiennes (encore qu’elles aient entre temps disparues). À L’Est, ce silence était chargé politiquement — connivence tacite au delà des paroles, une sensation primitive et solidaire de la présence, le sentiment d’être de la partie. En tant que lieu de témoignage, de l’acte de courage et de la contestation raffinée, le théâtre est un lieu qui n’a pas son pareil dans la société moderne. Longue vie au pays où, sous cette forme, un tel théâtre est superflu, pourrait-on dire. Mais il est vrai aussi qu’ensuite, souvent lui manque l’aiguillon, l’excitation et le je-ne-sais-quoi qui lui lègue sa vraie substance.

Ceci se laisse distinctement décrypter à travers son évolution dans Les États jadis socialistes. Ce n’est pas que, dans ces pays, le théâtre soit devenu plus mauvais, non, il est seulement devenu plus normal. Cela commence par le fait que désormais l’on se déplace à Budapest tout aussi naturellement que l’on part pour Paris, ce qui est, certes, chose bien appréciable, seulement voilà, le périple n’a plus rien de vraiment original. Et puis voilà que d’un seul coup l’on trouve des billets pour tout — ce qui est aussi chose appréciable, non sans — néanmoins — une certaine tristesse. Les théâtres de l’Est ne vont ma foi cesser de ressembler toujours plus à ceux de l’Ouest, pour la raison — et la raison majeure — qu’ils doivent affronter des problèmes financiers (bien plus conséquents que les nôtres); c’est pourquoi ils louchent de tous leurs yeux vers le commercial.

L’impudence sociale du théâtre est banalisée, les comédiens ne sont plus que des célébrités et non plus des monstres sacrés ; jusqu’aux tyranniques despotes de la mise en scène qui se voient racornir à une toute normale taille humaine. Bien ancrés dans la réalité, les froids soucis de rentabilité ont remplacé la vénération et la passion. À l’intimité des conjurés s’est substitué le rassemblement des intéressés — tout est devenu plus anonyme, moins difficile, plus sobre. Qu’il en soit — et c’est très bien — ainsi ! Même s’il s’agit quand même d’un déficit. L’Est est lui aussi touché par la globalisation, et alors, entre le programme du Trafo dé Budapest et Le Kaaitheater à Bruxelles, c’est quasiment bonnet blanc et blanc bonnet.

Au cours des dernières années, l’attention des pays occidentaux pour le théâtre de l’Est s’est sensiblement relâchée ; l’attention des pays de l’Est pour l’Ouest ne cesse d’augmenter. Rattraper les manques accumulés demeure toujours une priorité, mais leur exploitation a gagné en confiance de leur propre identité : il n’est plus question de banales copies, mais de plus en plus d’appropriation, de variations, d’évolution. Il s’avère également que le regard n’est plus — unilatéralement et exclusivement — orienté vers l’Ouest. De plus en plus, on scrute son propre univers tout comme celui de ses voisins de l’Est.

Le théâtre d’Europe de l’Est n’a rien du bloc erratique tel que, souvent, on le perçoit vu d’ici. Tout comme le théâtre français se différencie du théâtre allemand avec la même évidence, le théâtre polonais se distingue du théâtre russe. Il en fut depuis toujours ainsi, mais depuis que la mise en normes socialistes est devenue obsolète, les particularités nationales se font de plus en plus sensibles. Ce qui, en revanche, aujourd’hui comme hier, demeure commun à tous les Pays de l’Est, c’est, sans détours, le nombre de théâtres, de maisons gigantesques aux troupes permanentes tout aussi impressionnantes, désormais chichement subventionnées, et encore, quand elles le sont. Dans le contexte global européen, les prix des places sont — en comparaison certes toujours bas, mais pour nombre de spectateurs en puissance, ils demeurent d’ores et déjà trop élevés (autrefois, ils plafonnaient à de tarifs vraiment ridicules).

Les compagnies permanentes des Théâtres nationaux ou bien municipaux continuent d’exister. Leurs membres sont rémunérés de salaires de misère qu’ils attendent souvent aussi durant des mois. Du fait que chacun des membres effectue, pour subsister, pas moins de trois jobs d’appoint, les performances et la productivité ont manifestement diminué. Néanmoins, tous continuent à se produire d’une manière ou d’une autre, de Greifswald à l’Oural devant des salles plus ou moins pleines. Les théâtres ne sont plus — il est vrai — aussi vides que juste après le changement, mais les spectateurs sont moins nombreux qu’auparavant (et aussi moins inconditionnels).

Toutefois une chose est sûre — et là, c’est un symptôme vraiment encourageant — il existe une toute nouvelle génération de jeunes qui, avec force énergie et un art de la survie des plus malins, pratique un théâtre des plus passionnants. Ils se tournent vers le modèle des compagnies indépendantes de l’Europe de l’Ouest, glanent de petites sommes auprès de fondations, de sponsors et de fonds publics, puis se ruent sur le travail, obtenant des résultats souvent surprenants. Certains d’entre eux sont parvenus déjà à atteindre la notoriété de festivals occidentaux ; c’est le cas de Zhak avec — à Moscou — son « École de l’Outrecuidance Russe », ou bien Läszlé Hudi avec Mozgé Häz de Budapest, d’autres — dans les milieux professionnels — sont regardés comme des bons tuyaux, c’est Le cas du Roumain Thodor Christian Popescu ou de Lilia Abdajieva de Bulgarie.

Bien sûr, ici comme ailleurs, tout ce qui brille n’est pas or, et bien des noms retombent dans l’oubli aussi vite qu’ils ont surgi, mais actuellement, dans l’Europe de l’Est, les spectacles Les plus intéressants sont certainement davantage à chercher chez ces petits enfants plutôt qu’auprès des aïeux de renom aux quatre coins du monde, de tous les Lioubimov, les Sturua et autres Jarocki. Même ce qui fut autrefois l’Avant-garde, de Vassiliev à Fomenko, de Purcarete à Lupa, disons, la génération des Pères, laisse apparaître des signes de fatigue ; c’est ainsi que les jeunes jouent des coudes jusqu’au trône avec force (et aussi avec raison).

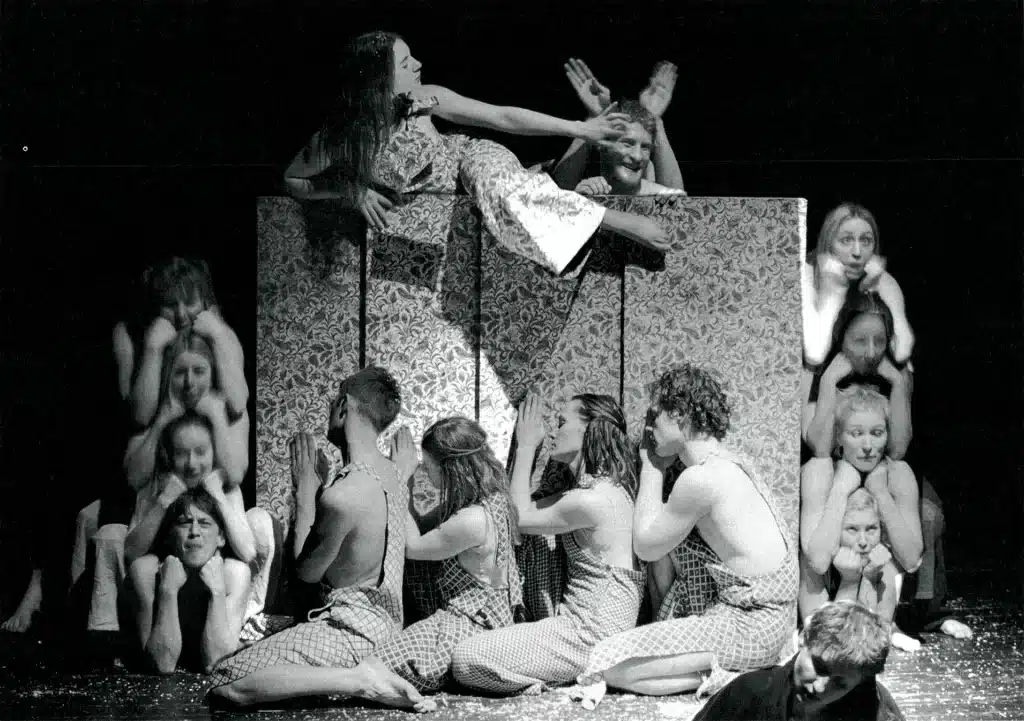

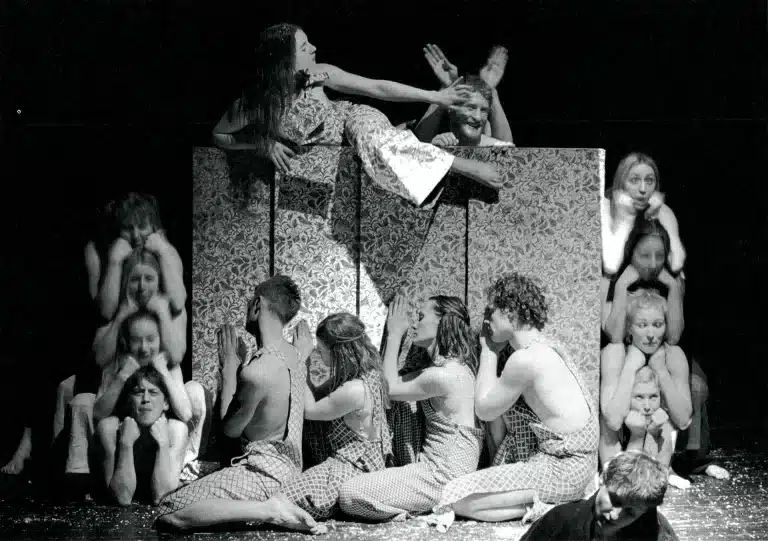

Pour ce faire, leur démarche est individuelle ou collective et ils s’associent, à l’Ouest, à leurs collègues de la même génération. Arpäd Schilling, à l’heure actuelle certainement le metteur en scène le plus passionnant de Hongrie, puise ses références chez Thomas Ostermeier lorsqu’il revendique de « nouvelles formes théâtrales, qu’elles soient esthétiques ou structurelles » ainsi que des publics jeunes et nouveaux. La mise en scène de BAAL de Brecht que présenta Schilling pour son diplôme à l’École Supérieure du Théâtre de Budapest fit fureur et entra d’emblée au répertoire du Katona Jozsef Theater, la scène la plus célèbre du pays. L’institution eut l’intention d’engager le metteur en scène sous contrat, mais celui-ci, du haut de ses vingt six ans, déclina simplement cette proposition. Il préfère travailler dans des conditions difficiles avec sa compagnie qu’il entend former selon le modèle du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine (qui lui non plus n’a jamais roulé sur l’or).

Opiniâtreté consciente de sa propre valeur et revendication éthique : ces deux valeurs qui se reflètent dans cette attitude imprègnent tout autant les spectacles de Schilling, sauvages et passionnés certes, mais qui demeurent tout emplis de grâce comme d’esprit. Face aux clowns cools et aux yuppies cyniques que l’on rencontre à l’Ouest dans le théâtre, se dressent soudain, à l’Est, les jeunes génies de l’empathie (encore qu’ici, les termes d’Ouest et d’Est ne soient point connotés géographiquement). Voilà qui peut transformer les uns comme les autres, et, qui plus est, le théâtre. « Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise » écrit La Rochefoucauld. Parmi ces jeunes sauvageons, il va s’en trouver bientôt pour remarquer comme il avait raison.

Texte traduit par Philippe-Henry Ledru.