LA DÉCENNIE À DÉBUTÉ par la fête du « théâtre dans le théâtre ».

Paradoxe peut-être, mais le théâtre a célébré les changements politiques en chassant la politique du théâtre. Tout d’abord Andrzej Wajda a réalisé en 1989 sa quatrième version de HAMLET au Théâtre Stary de Cracovie (qui à partir des années 70 a joué Le rôle de scène nationale non officielle). Teresa Budzisz Krzyzanowska, excellente comédienne interprétait le rôle principal et l’action du drame se déroulait dans une loge d’acteur. Hamlet s’est transformé en artiste raffiné et sensible haïssant aussi bien le monde vulgaire de la politique qu’un théâtre dépourvu de valeurs.

Le théâtre des années 80 était-il marqué par la politique au point de justifier une répulsion aussi violente ? Oui. La réaction du milieu théâtral à la proclamation de l’état de guerre en 1981 a été vigoureuse et significative. Les artistes les plus éminents ont boycotté les émissions de radio et de télévision. Une vie théâtrale clandestine, regroupée autour de l’église, a vu le jour. Les meilleurs metteurs en scène ont réalisé des spectacles d’orientation politique (Jerzy Jarocki a réalisé au Théâtre Stary MEURTRE DANS LA CATHÉDRALE d’Eliot et Andrzej Wajda a monté sur la même scène ANTIGONE de Sophocle). Cette radicalité politique allait à l’encontre de leur personnalité artistique, mais Les créateurs subissaient à l’époque différents types de pressions, ce qui pouvait les amener à considérer même leurs propres déclarations politiques comme imposées (ne fût-ce que par la nécessité sociale). Mais comment expliquer ce besoin de fêter l’indépendance retrouvée par un théâtre dégoûté du politique ?

Maria Janion, excellente historienne de la littérature, a proclamé au début des années 90, la fin du « paradigme romantique » de la culture polonaise. Le drame romantique (Mickiewicz, Slowacki, Krasinski) et néoromantique (Wyspianski) a déterminé pendant presque deux siècles la conscience nationale des Polonais. Il a nourri les recherches d’avant-garde du théâtre polonais. Il a servi aussi de point de repère à la dramaturgie du vingtième siècle (Witkiewicz, Gombrowicz, Mrozek, Rézewicz). La perte de ce statut s’explique non seulement par le changement de la situation politique, mais aussi par l’épuisement de la matière ! À vrai dire ce sont deux grands metteurs en scène, Jerzy Grotowski et Konrad Swinarski, qui ont mis fin — momentanément du moins — à la tradition romantique dans Le théâtre polonais. Leurs spectacles des années 60 et 70 ont fait subir au postulat romantique et aux mythes nationaux une épreuve blasphématoire.

Cette tradition n’a été traitée dans la dernière décennie que par Jerzy Grzegorzewski (qui en 1997 est devenu directeur du Théâtre National reconstruit après un grave incendie). En réalisant LES AÏEUX d’Adam Mickiewicz et LA NUIT DE NOVEMBRE de Stanislaw Wyspianski, deux drames célèbres sur les défaites et les malheurs nationaux, il a dévoilé la désuétude de notre tradition littéraire et de nos mythes et symboles. Le choix de ces pièces était déjà provocateur — on interrogeait l’artiste avec insistance sur les rapports entre ces drames et la contemporanéité. En outre Grzegorzewski était jusqu’alors connu surtout comme admirateur de la littérature d’avant-garde du vingtième siècle (Joyce, Kafka, Genet). Ses spectacles parlaient de la condition bancale des Polonais, de la mauvaise conscience et de l’hypocrisie. Grzegorzewski dévoilait les recoins obscurs de notre identité nationale contemporaine, mais ses spectacles ne provoquaient pas d’émotions collectives, ils déclenchaient au contraire des réactions mitigées dans le public. Il y arrivait en déconstruisant brutalement le texte ou en confrontant les tonalités. Dans LES AÏEUX et LA NUIT DE NOVEMBRE, il faisait revivre dans une optique philosophique, le mythe récurrent du destin national en montrant sa force nocive. Quelle est la portée de ce rejet de la tradition polonaise du vingtième siècle ?

La possibilité de perdre son identité collective éveille la crainte, et l’absence du répertoire romantique pousse la critique à se lamenter sur l’époque actuelle. Mais grâce à cela, les années 90 ont pu être le laboratoire de nouvelles expériences théâtrales. Souvent — il est vrai — avec une omission provocatrice de la littérature polonaise. Il est important de souligner la grande popularité des drames de Tchékhov, une nouvelle découverte de la dramaturgie de Kleist, la « vogue Shakespeare » et la parution de nouvelles traductions du FAUST de Gœthe qui offrent un nouveau regard sur ce classique du répertoire polonais.

Aux antipodes de l’œuvre de Grzegorzewski, je placerais le théâtre de Krystian Lupa. Les années 90 sont sa grande décade : son énergie créatrice est en éruption, et a donné lieu à quelques joyaux de mise en scène. Durant cette décennie, il n’a réalisé qu’un drame polonais. Il faut dire qu’il n’aime pas trop les drames, préférant adapter des romans. Il a mis en scène entre autres LES FRÈRES KARAMAZOV de Dostoïevski, L’HOMME SANS QUALITÉ de Musil, LES CAHIERS DE MALTE LAURIDS BRIGGE de Rilke, LA PLATRIÈRE de Thomas Bernhard et les deuxième et troisième volumes des SOMNAMBULES d’Hermann Broch.

Si l’art consiste à tirer d’une zone silencieuse un fragment du drame humain et de la réalité, Krystian Lupa en est un des maîtres. Son théâtre refuse de dépeindre l’univers de l’intellectuel polonais avec ses mythes et ses rancunes dont la culture polonaise a fait un paradigme. Il montre d’autres généalogies sociales, décrit d’autres expériences humaines — plus cachées mais plus intensément liées à la quotidienneté. Son ton, plus philosophique, est nouveau lui aussi : il se réfère plutôt au FAUST de Goethe qu’aux AIEUX de Mickiewicz. Krystian Lupa quitte l’optique de la grande politique (elle apparaît parfois seulement en marge de la réalité présentée); il s’intéresse plutôt aux microsituations sociales. La vie dans les bas-fonds de la société n’est pas simplement donnée comme une carte dans le jeu politique des élites. Lupa ne doute pas que nous vivions une époque de grande transformation, maïs il traite d’autre chose ; ses passions les plus grandes sont l’anthropologie et la religion : au fil de ses spectacles, on voit se dessiner le portrait de « l’homme sans qualité » dans ses névroses, ses rêves, ses actes quotidiens que l’on perçoit grâce à l’émotion religieuse qu’il sait susciter.

Le troisième maître du théâtre polonais des années 90 est Jerzy Jarocki. Lupa, Grzegorzewski, et Jarocki ont peu de points communs, mais je crois que l’on peut risquer une certaine généralisation — leur théâtre est avant tout l’espace d’une réflexion existentielle personnelle, courageuse dans sa façon de dévoiler la vie intérieure de l’homme. C’est la mesure et le point de repère pour toute autre vérité, aussi bien sociale, que politique ou internationale. Jarocki a débuté les années 90 avec une excellente mise en scène du MARIAGE de Gombrowicz. L’artiste a décapé ce drame de son fond psychanalytique, en montrant une conscience humaine douloureusement mise à nu, privée de transcendance. Il a présenté Le drame intérieur d’un homme habité par des conceptions dégradées de la vie et de la liberté qui ne connaît d’autre mesure que la possibilité de manipuler un autre homme. Dans le contexte de l’époque, celle de la liberté récemment retrouvée, ce fut une vraie douche froide.

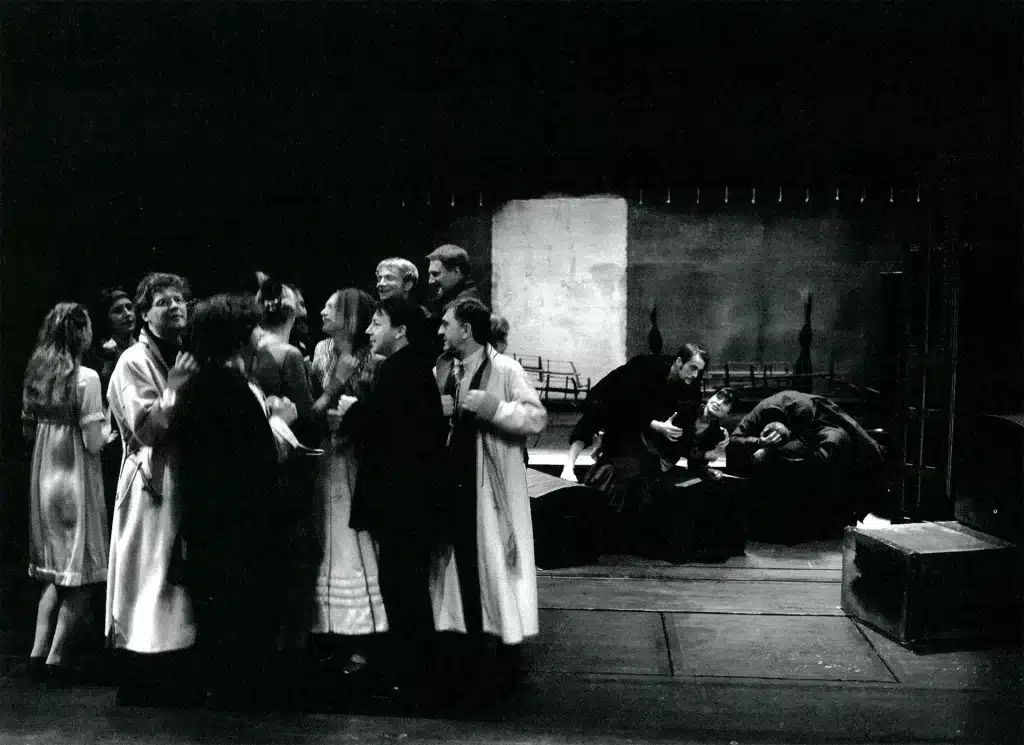

Tous les héros de Jarocki vivent hors du temps. Il ne se sentent chez eux nulle part. C’est en ceci que réside le mystère de la grande résonance — également sociale — de ses spectacles. Car ce sentiment, l’artiste parvient à lui donner une consistance dans l’air de la scène où les mots et les gestes restent suspendus. Le sentiment de vide et de froideur que l’on ressent aussi résulte de sa méconnaissance de la profondeur du symbole, de sa force bénéfique. La beauté de ses spectacles reste figée dans des signes purs et immobiles, dans des métaphores transparentes. Mais ce qui saisit le plus dans le théâtre de Jarocki, c’est que la mutilation spirituelle de l’homme ne devient jamais un jugement moral, ni même un appel à la pitié, ou une tentative d’accusation. Ses spectacles parlent des « craintes et horreurs de l’homme devant le monde qui approche, où il sera son propre maître et Dieu » (Gombrowicz sur LE MARIAGE). Dans le protagoniste de CE FOU DE PLATONOV de Tchékhov, Jarocki a trouvé une variante de « l’homme sans qualité » qui conteste obstinément le cours de sa vie. Dans CATHERINE DE HEILBRONN de Kleist, il y a un cliché négatif du MARIAGE : une nette articulation du besoin d’un monde où ne règne pas le hasard. Dans la mise en scène de FAUST, le mythe de la littérature a été soumis à la rude épreuve de la vie, et le héros est impitoyablement démasqué comme un cabotin superficiel.

QUAND LE RIDEAU DE FER s'est levé, il y a maintenant dix ans, le théâtre d'Europe de l'Est s’est retrouvé…