HANNAH HURZIG : J’ai commencé à voyager en Europe de l’Est il y a environ dix ans, au moment de la chute du Mur. Alors que toi, tu t’y rends depuis le milieu des années 60. Y’a‑t-il un spectacle en particulier dont tu te souviennes ?

Nele Hertling : Attends que je réfléchisse… C’était bien après, CERCEAU de Vassiliev.

Nous avons vu des mises en scène passionnantes dans les studio-théâtres des grosses maisons ; la plupart du temps sans en comprendre le texte, car nous étions à Moscou à moitié illégalement, et donc sans garde du corps, sans escorte officielle. C’est pourquoi mes premières impressions de la Russie sont muettes, mais pleines d’images. Je pourrais décrire précisément les espaces et Les pièces que j’ai vus, dont je ne me souviens pas du titre.

H. H.: On a souvent soutenu que les artistes de l’Est d’avant la chute du Mur, ont quitté leurs anciens lieux à cause de l’argent. (…)

N. H.: Cela ne s’applique pas à tous les artistes. Car certains, en partant de leur pays, sont parvenus à sortir de la profonde dépression dans laquelle limmobilisme de leur pays les avait plongés. Je me souviens d’un groupe d’artistes tchèques formidables qui ont quitté leur pays après le printemps de Prague, non pas parce que l’Ouest était tellement différent ou mieux, mais simplement pour se libérer de leurs inhibitions et pouvoir exprimer ce qu’ils avaient en eux.

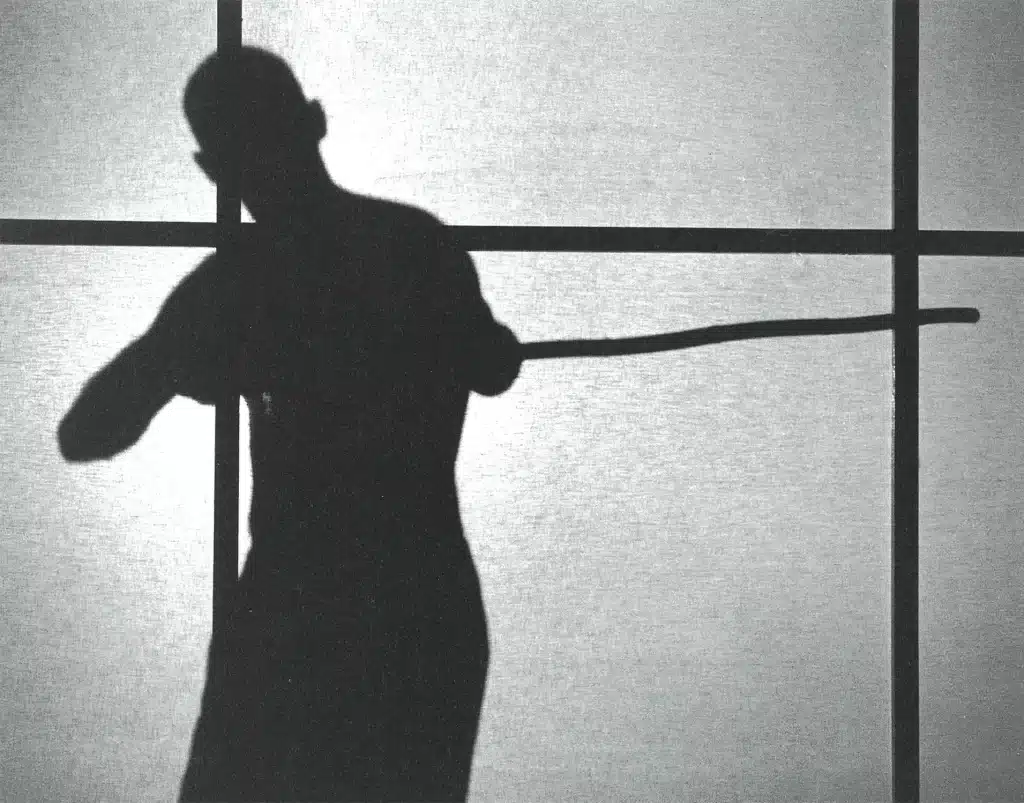

J’ai vu très tôt à Prague des spectacles d’une singularité étonnante. Je pense en particulier à un groupe de jeunes mimes contemporains qui s’appelait « Alfred Jarry » : leur spectacle était sans paroles, joué par des mimes et des clowns d’une grande habileté comme Ctibor Turba et Boris Hybner. J’étais complètement fascinée. Leur spectacle avait une pertinence politique et esthétique que je n’ai tout simplement jamais vue à l’Ouest. Nous l’avons invité ici, et il a tout autant impressionné le public berlinois. Il exprimait une noirceur que nous n’avons jamais connue et en même il y avait une telle précision dans la gestuelle des artistes, une telle adéquation entre ce qu’ils voulaient et ce qu’ils pouvaient faire, ils avaient atteint une telle maîtrise technique. Ce spectacle m’a profondément marquée : il mêlait la pertinence et la noirceur, sans être complètement désespéré.

H. H.: Mes premières images de l’Est, je les dois à Tadeusz Kantor qui avait quasiment fait de l’Italie sa patrie et qui y travaillait. Quand j’y repense aujourd’hui, je m’aperçois qu’il portait sur l’Est un regard quelque peu nostalgique, qui invitait à la peur et à la mystification. Bien sûr il y avait aussi dans ses spectacles la noirceur et cette incroyable intelligence du désespoir dont tu parles. Mais on avait l’impression floue que son regard était un peu embué par le cliché. Ce qui a vite disparu ; depuis la chute du Mur, l’Est s’est trouvé constamment démystifé : le mur et les voiles sont tombés en même temps. Cela a immédiatement entraîné une chute d’intérêt auprès du public occidental pour tous les spectacles venus de l’Est.

N. H.: On croit toujours pouvoir tout si bien comprendre et connaître tous les dessous. On ne sait en vérité pratiquement rien sur l’Est, on s’en aperçoit quand on en parle avec les artistes : on ne connaît que vaguement les circonstances auxquelles ils font allusion.

Il faut dire aussi que le regard que porte Berlin sur les spectacles de l’Est a toujours été autre que celui d’autres villes européennes ou même d’autres villes d’Allemagne. À Berlin, il a toujours été et est toujours très fortement lié à sa propre histoire. En effet, l’Est, cette région, cette culture commencent à moins de cent kilomètres de nous. Ce qui a influé sur notre regard. Pour les Français par exemple, c’est à nouveau très différent. Leur intérêt pour l’Est s’est trouvé établi bien plus tôt à cause de leurs relations culturelles privilégiées avec la Russie et la Pologne. Il y a toujours eu comme un sentiment d’appartenance, qui leur est propre. Cette mystique de l’Est est toujours un peu là. Chez nous au contraire, la relation s’est nouée dans l’histoire récente. Les déceptions causées par les retrouvailles dans les deux directions, sont extrêmes.

H. H.: Y a‑t-il en Allemagne un metteur en scène venu de l’Est qui soit devenu une sorte de star, un artiste réellement compris et suivi avec attention comme peut l’être Nekrossius en Italie ?

N. H.: Non, même pas Tadeusz Kantor qui s’en est peut-être Le plus approché. Je crois que cela s’explique en partie par la structuration tout à fait particulière du théâtre de répertoire en Allemagne. Si les yeux des décideurs qui pourraient faire venir les artistes dans leur théâtre restent malgré tout fermés au théâtre de l’Est, c’est parce que la gestion de leur ensemble ne leur laisse pratiquement aucune possibilité d’inviter des spectacles ou d’intégrer des metteurs en scène extérieurs. Quand Kantor est venu pour la première fois en Allemagne, on a pu voir son spectacle seulement ici et dans un autre festival ; il n’a donc été vu que par un public très restreint. En Italie ou en France, l’ouverture du système théâtral lui permet de s’adapter plus facilement à l’exceptionnel. Mais je ne donne là qu’une explication externe.

H. H.: Les festivals sont les lieux qui se doivent d’accueillir ces spectacles. Ils se sont développés dans toute l’Europe pour devenir un marché des nouvelles formes et sont reliés par un réseau où se communique instantanémént ce qu’il faut dire à tel moment. L’information se fait en simultané. Ce mode de fonctionnement ne donne plus la priorité à ce que dit un artiste où un spectacle ; ce qui compte, c’est que sa vision de la réalité s’exprime en une forme qui corresponde à celle du moment. Ce qui signifie que si l’Est est sorti de nos théâtres pour une raison structurelle, il est sorti de nos festivals pour une question de forme.

N. H.: Mais ce que je continue à croire, c’est qu’une première impression s’approfondit, s’affermit dans une certaine continuité, qui est parfois faite de propositions très disparates. Même si, comme nous pouvons nous le permettre, — et c’est une épreuve difficile pour les artistes — ils présentent une étape de travail devant seulement cinquante personnes. Il revient à ces cinquante premiers spectateurs de dire s’ils désirent en voir plus ; quand ça ne fonctionne pas, c’est toute une aventure qui s’arrête, qui disparaît. Je crois que nous incombe une responsabilité presque trop lourde à assumer, qui consiste à décider de ce que l’on présente ou pas devant le public berlinois qui n’est presque plus curieux de rien. Il est très important, je crois, de chercher à susciter de telles rencontres autour des projets car elles éveillent l’intérêt pour un autre versant que celui de la compréhension. Je ne saurais dire exactement d’où vient la fascination que j’éprouve en voyant les spectacles de Fabre ou de Lauwers, le sentiment que de nouvelles flammes se sont allumées…

H. H.: Elle vient de la vitesse lapidaire de la représentation, de ce que pour une fois, il y avait des gens sur scène qui se taisaient afin de ne jouer que pour le spectateur.

N. H.: Je pense que là est Le problème :les projets qui nous viennent des pays de l’Est n’ont pas tous cette rapidité lapidaire. Les plus jeunes chez nous ne l’ont pas non plus. C’est pourquoi je crois que les chances de réussite augmentent pour un artiste dès qu’il parvient à briser ces barrières de préjugés et de désintérêt selon lesquelles « tout ce qui vient de l’Est est ennuyeux ».

H. H.: C’est vrai. Avec la vogue de l’esthétique belge des années 1980, tout ce qui détonait s’est vu privé de droit de cité. Tout évolue, les préjugés grandissent, disparaissent puis se reconstruisent. En ce moment, il me semble que ce que l’on reproche le plus aux productions de l’Est, c’est leur côté folklorique. Ce qui a pour conséquence de chasser de la scène tout ce qui a trait à la passion, qu’elle soit feinte ou ressentie ; mais aussi certainement tout ce qui a trait au sentiment, de même que tout ce qui a affaire avec la Suisse doit renoncer à représenter le travail. Il m’est arrivé de me heurter contre ces préjugés en invitant par exemple les spectacles de Catalina Buzoianu, car sa recherche formelle sur le passé roumain, qu’elle concerne la mode, une certaine façon de parler, de représenter les choses sur scène, ou qu’elle travaille sur le collectif, le mythique ou Le merveilleux, était toujours perçue comme folklorique, et ne s’appréhendait sur aucun autre mode. Je me suis rendue compte que le folklore rencontrait une résistance plus grande que toute autre forme de théâtre mystique ou orgiaque.

La VolksBühne de Berlin est emblématique de l’Est ; elle a pourtant réussi à surmonter son « Folklore », à le recycler et à le ramener dans le présent.

N. H.: Oui, c’est vrai. En voyant le spectacle de Viesturs Kairiss récemment venu de Riga pour quelques représentations à Berlin, je me suis rendue compte que si personne n’avait su qu’il venait de Lettonie, mais qu’il était un jeune metteur en scène qui se produisait maintenant pour la première fois à la Schaubühne devant le public habituel de la Schaubühne, les réactions auraient été tout autres. L’absence de préjugés négatifs du public de la Schaubühne est totale envers les jeunes metteurs en scène ; ils ont au contraire un a priori favorable, comparable à celui dont ont pu jouir il y a cinq ans les spectacles venus de Flandre ou aujourd’hui de Londres et dont ne jouissent absolument pas les artistes venus de l’Est. Et c’est à mon avis à ce problème que nous nous heurtons toujours, quand j’entends dire à propos du spectacle de la compagnie Sfumato par exemple qu’il est mystique et impénétrable. On ne peut pas lutter contre un tel état d’esprit.

Il n’y a en somme que très peu de gens ouverts, qui n’ont pas déjà pré-ordonné toute chose dans leur tête.

H. H.: Il est vrai qu’on ne pardonne pas à l’Est d’avoir accédé à notre marché et de ne plus pouvoir canaliser sa marge de manœuvre. Et on ne lui pardonne pas non plus de ne pas être resté incompréhensible, d’avoir perdu ce charme-là, d’avoir créé des voies de compréhension qui renvoient également une image de leurs traditions.