UNE JEUNE FEMME, paysanne primitive, croit en Dieu. Elle veut faire le bien à ses yeux pour être assurée d’entrer au Paradis. Elle croit s’approcher de Dieu en développant son attention au monde d’avant elle, aux détails de ce que Dieu a créé. Si elle regarde assez longtemps et assez intensément et apprécie pleinement la complexité de la nature, elle sera récompensée avec les mots pour décrire, dit Harrower, qui avoue qu’il opère une « manipulation créative » de la notion de servir Dieu. Au bénéfice de l’écriture, sans doute, puisqu’il s’agit de décrire. Hors de la croyance en Dieu, si un sujet regarde assez longtemps et assez intensément et apprécie pleinement la complexité de la nature, « homme lent et attentif au monde », il sera récompensé avec les mots pour décrire. Pour décrire, c’est-à-dire pour transmettre. C’est ne pas s’arrêter à un seul nom, ne pas s’arrêter à l’extérieur. « C’est pousser des noms dans ce qui est là pareil que quand je pousse mon couteau dans le ventre d’une poule », dira la jeune femme. Pragmatique, elle sent, par exemple, que « Une flaque où tu peux voir la terre dessous. Flaque d’eau claire après la pluie fraîche », ce n’est pas la même chose qu’une « Flaque sombre, eau boueuse. Voit rien dedans ». Alors c’est quoi « L’eau claire qui brille » ? C’est quoi une flaque ? Ainsi pour tous les noms. Décrire ce serait alors, comme pour la flaque, transmettre ce qui dépasse le nom, ce qui est plus que lui. Ce qu’un mot seul ne peut pas dire. Traduire une sensation qui n’a pas de nom. « Je sais maintenant que je dois trouver les noms pour moi-même… Je vois William (son mari) labourer un champ. Je n’ai pas de nom pour la chose qui est dans ma tête. Ce n’est pas jalousie. C’est plus que jalousie. Ça ne m’effraie pas. Il faut que je regarde d’assez près pour découvrir ce que c’est ». Regarder d’assez près pour découvrir ce que c’est, on peut analyser que c’est aussi, sans doute, dépasser l’apparence convenue. « Le ciel devient noir ? – Pas au dessus de moi : je vis sous un ciel différent », dit le meunier possesseur d’un stylo et qui écrit. Et, dira-t-il plus tard, agitant une liasse de papiers où il écrit justement avec ce stylo à encre acheté sur un marché à un musicien ambulant : « regarde la quantité de moi qu’il y a… J’ai plus de vie que de blé. J’écris ce qui est ici dedans, dans ma tête ». Il écrit chaque jour à la fin du jour. « Ici… à ici » de sa tête jusqu’au papier. Et cette matière vivante ainsi transmise atteint ce statut qu’elle est à la fois concrète et impalpable. La jeune femme sait bien que « ça ne peut pas être touché ou tenu de la manière dont je touche une table ou tiens les rênes d’un cheval. Ça ne peut pas être vendu ou cuit ». Ce n’est que l’instinct qui parle mais, en même temps que nous lâchent les fausses certitudes du langage, on se décale de la terre ferme. Impossible de dire où on est et quand. Il semble bien qu’on explore des champs nouveaux. Là tout est vrai, chaque chose est un fait, comme la terre qu’on laboure, et pourtant ça n’a pas de nom. Il y a tout ce qui n’est pas dit, qu’on ne peut pas réduire à un nom. Les images échappent à un contour et pourtant semblent objectives, photographiques. Des noyaux explosent. Les êtres ne sont plus limités à eux-mêmes. Une matière vivante s’écoule d’eux et s’échange entre eux, à travers eux, les quitte et leur revient, les unit et les sépare, une métamorphose, par exemple, se substitue à la mort, et ce qui s’échange entre les hommes se répand aux objets de la nature, aux arbres, aux nuages, aux animaux. Un paganisme panthéiste envahit la foi en un Dieu unique. Dieu est cru et nié. Le doute. Le Bien et le Mal se confondent « Saleté… Souffle-du-mal… Amour ». Hérésie, sorcellerie, croyances coexistent. Avec ou sans la foi.

Horn est le nom du meunier. Sens de horn : corne. Corne du diable ou d’un satyre à l’arrière-train velu, satyre puant au phallus impudique – horny : en rut. C’est ça, ou ce n’est rien de ça. «…j’étais dans ta bouche, à ta fente, dans tes cheveux. » Nous sommes et nous ne sommes pas au dix-huitième siècle, dans l’Écosse paysanne et presbytérienne encore féodale. Dans la plus grande innocence et impunité l’adultère et le crime seront commis, liés l’un à l’autre. Tout fait partie de la nature et de nos forces souterraines. N’a pas à être commenté. Ni jugé. Comme pour le haïku – à quoi fait penser cette écriture succincte – il faut appliquer « l’omission du commentaire », « l’ellipse des conclusions ». On est dans une réalité immatérielle. On est dans des champs au-delà des limites du village. Harrower nous prend dans l’écriture, dans la force et la fragilité contradictoires du monde des possibles. Ce qui est cru est vrai. C’est donc bien une sorte de foi. Donc subjective. Mais mobile. Et multiforme. « C’est vrai pour ceux qui le croient », et « les choses changent chaque fois que je les regarde ». Nos actes même les plus violents restent sans explication. Pourquoi le vent retourne-t-il les feuilles des arbres ? Alors commence un monde nouveau. Qu’il y ait « hommes et femmes disparus qui sont chats et chèvres et singes maintenant. Vont de marché en marché, dorment ensemble et chantent pour manger » ne prouve pas que le meunier soit un sorcier. Et pourquoi n’aurait-il pas tué femme et enfant ? Le laboureur préfère ses chevaux à sa jeune femme, c’est courant. Pas de mythologie, ni de zoophilie. Il aime sa femme. La vie on ne la voit pas, mais parfois, elle est là dans la lumière. C’est qu’alors quelque chose du dedans a été projeté à l’extérieur. Un dedans obscur, sans qu’on sache comment, est projeté dehors. C’est ce qui était arrivé à l’enfant laboureur : « Avant, je m’étendais là et les chevaux broutaient lentement autour de moi. Une fois j’ai regardé et tout ce qui est mon corps était en allé le dedans dehors. Tout ce qui est moi sur un cercle d’herbe en dehors. Rouge. Mouillé. Cœurs de lapins noués avec de la salive de vache… Des nuages sortaient de moi pareil à quand j’ai tiré un nouveau cheval dehors en décembre…

Aurais pu vivre dans ce champ là toute ma vie s’ils m’avaient laissé ». C’était l’heure et le champ de l’imagination. La jeune femme, elle, aura une vision. Nous l’aurons aussi. Elle existe. En nous ? À côté de nous ? Peu importe. Vision du démon et des tentations ? Ou image du désir, la nuit au lit ? Et pourquoi la haine exclurait-elle le désir ? Ou le désir la haine ? Et ce qu’on voit ce n’est qu’un meunier en tablier blanc dans un nuage de farine. La jeune femme frotte la peau de son corps nu avec la farine. On le voit. Le mari rêve que cette peau est arrachée comme le cuir d’une bête, laissant des trous sur sa femme. Plusieurs sortes de réalités sont là. Et se mêlent, brouillant le temps. Voyant Dieu dans l’image de sa femme étendue : « Ça c’est pas Dieu là ?

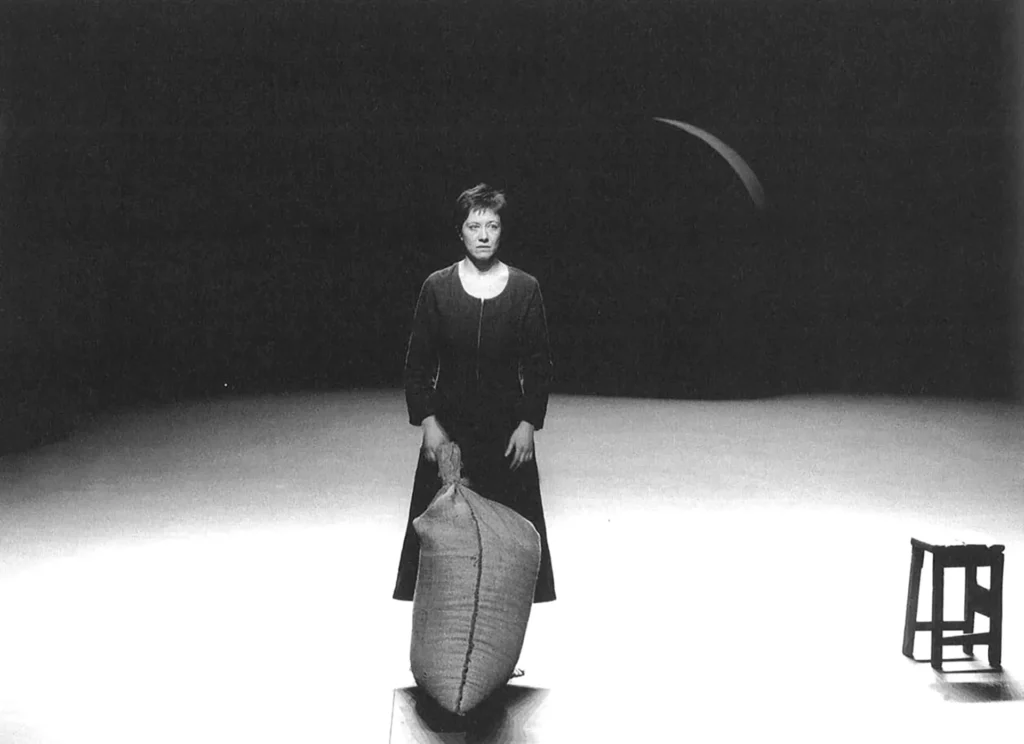

Toi regarde. Ça l’est pas ? » dira le laboureur, incitant l’autre à l’érotisme, sait-il alors quelque chose de sa propre mort à la lueur de la bougie pendant qu’il pissera près du moulin ? Et qui parle quand il parle ? « J’ai des choses… J’ai des choses. Pas les dire », dit la paysanne avant de se mettre à écrire, enveloppée par le meunier dans une couverture, et demi-inconsciente.

Le laboureur disparu – mais peut-être est-il ce jeune cheval qui court dans le champ –, le meunier parti, la jeune femme reste seule. Et désormais occupe la place symbolique du meunier haï : c’est à elle maintenant que le village ne parle pas. Est-elle de ceux qu’on lapide ? On lui a laissé le stylo. L’oracle aussi disait la vérité par énigme. Une image simple : un homme guide une charrue tirée par un cheval entre ciel et terre. Ni trop haut, ni trop bas. Si toute magie peut avoir des causes naturelles, alors c’est que le naturel aussi est magique. Un homme primitif est là dans l’homme hyper-civilisé que nous sommes. L’écriture sauvage, morcelée, fracture le monde. On reste ébahi.