Francis Houtteman : Comment expliquer le passage vers l’utilisation de la marionnette qui s’est opéré ces dernières années par de nombreuses compagnies de théâtre, dont la nôtre ?

Jean Florence : La marionnette me semble être la rencontre de la matière et de l’esprit. On peut faire vivre une matière en lui donnant dans l’espace scénique de la marionnette une vie. Donc un bout de papier peut être un personnage. C’est ce côté magique de la marionnette qui associe la matière et le langage.

En animant – parce que c’est un problème d’âme – une matière inerte, en lui donnant vie, en lui donnant de la voix, on transfigure, on métamorphose et on fait exister quelque chose qui n’existait pas.

La créativité liée à la marionnette m’a toujours beaucoup fasciné. Le monde du théâtre a souvent été ignorant des possibilités réelles de la marionnette confinée pour lui au domaine des enfants et dans un rapport infantile : le petit Guignol de l’enfance.

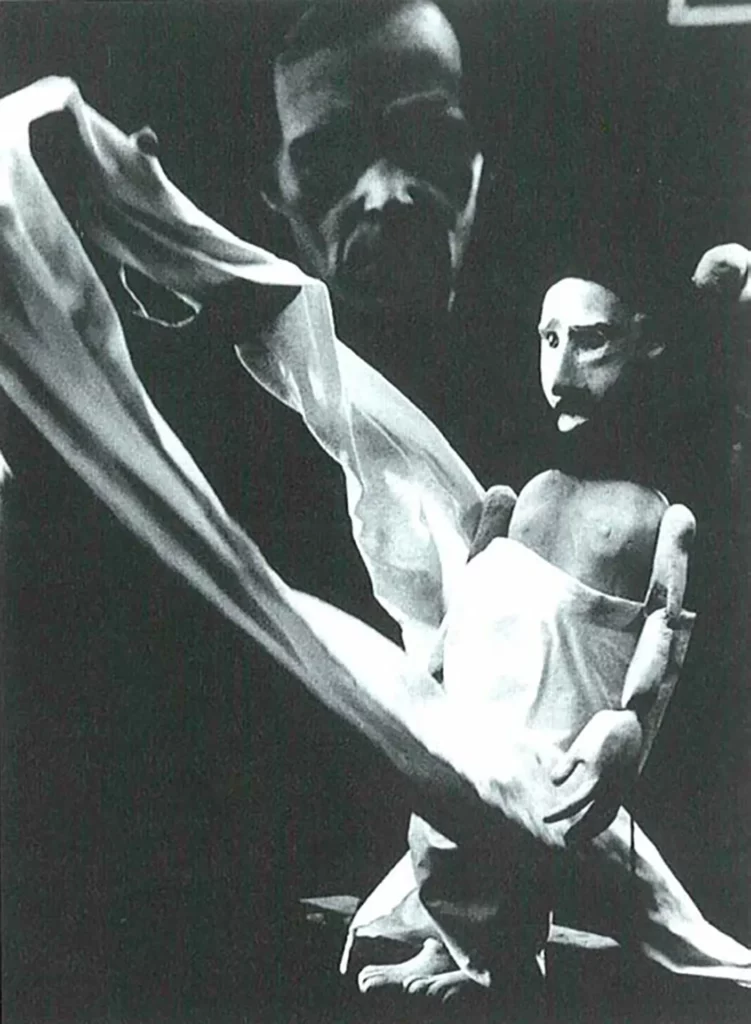

En m’intéressant de plus près à la marionnette, j’ai découvert qu’elle avait un pouvoir décuplé par rapport à un acteur sur scène. Un acteur qui tient sa marionnette devant lui trouve tout à coup une autre puissance de métaphore, d’évocation.

F. H. : Tu partages donc l’avis de Gordon Craig qui dit que la marionnette est le plus grand acteur ?

J. F. : Oui, parce que derrière la marionnette il faut un bon acteur, mais en plus il doit faire jaillir l’esprit qui est dans la matière. Car la marionnette a l’indicible pouvoir d’être autonome par rapport à lui. Cela, c’est un plus, imprévisible, un cadeau offert par la marionnette. Oui, il faut un vrai acteur, mais en même temps il faut accepter la règle que la marionnette peut prendre son autonomie, une liberté par rapport à l’acteur dans ce qu’elle donne à voir, dans ce qu’elle donne à sentir alors que le comédien reste davantage associé au personnage et réciproquement. Je trouve qu’il y a un dédoublement plus puissant dans la marionnette. Dans ce sens le théâtre chez nous a tout à gagner à utiliser davantage la marionnette comme dans les pays d’Europe centrale et orientale ou dans d’autres traditions où le genre n’est pas confiné à l’enfance.

F. H. : Après une représentation1, un spectateur est venu nous trouver nous disant qu’il avait vu pleurer Anna Magdalena, la marionnette représentant la femme de Jean-Sébastien Bach alors que de toute évidence, ce morceau de bois et de tissu ne pouvait pas pleurer. Comment expliquer cela ?

J. F. : Ce phénomène est lié à la part que prend le spectateur dans un spectacle. Mon hypothèse est que le spectateur est autant l’artisan du spectacle – à sa place bien entendu – que le comédien, que la troupe. S’il n’y avait pas le spectateur, il n’y aurait pas le spectacle. Le spectateur en général, mais peut-être vis-à-vis de la marionnette plus encore – doit donner beaucoup de lui- même pour que l’expérience théâtrale existe. Et il donne plus facilement de lui-même si les choses se passent bien. Sinon, il reste en retrait. C’est la preuve qu’un spectacle est avant tout une création collective. C’est ce qui est spécifique au théâtre, par rapport au cinéma par exemple. Le théâtre, c’est quelque chose de vivant, où chacun participe à la création de quelque chose qui n’existerait pas autrement, ni ailleurs, ni à un autre moment. Sans doute qu’avec de la marionnette on doit encore donner plus de soi-même puisque c’est de la matière inerte. Ce qui est intéressant dans l’exemple que tu donnes, c’est que le spectateur donne aussi de lui-même pour faire exister l’incroyable. C’est ce grand plaisir théâtral qui est démultiplié dans les spectacles de marionnettes qui n’appartiennent pas au registre du guignol. Un des grands plaisirs propre au théâtre, c’est cette faculté qui nous est donnée de créer dans les intervalles qu’on nous laisse, dans les interstices de non-dit. Il y a de la place pour notre intelligence, et plus encore pour notre sensibilité, donc pour des larmes là où il n’y en a pas. Ce sentiment qu’on est intelligent – pas au sens intellectuel, mais au sens le plus riche : pouvoir animer, spiritualiser les choses, leur donner de l’esprit – c’est une grande joie du théâtre.

F. H. : À côté de l’aspect politique de certains de nos spectacles, nous attachons une grande importance à la dimension poétique en travaillant à la fois une esthétique d’images mais aussi dans l’écriture en travaillant directement avec des poètes. Comment analyses-tu cette relation entre théâtre et poétique ?

J. F. : Le théâtre fait partie globalement de ce qu’on appelle la Poétique, cette nécessité pour l’être humain d’assumer la réalité des choses, et en même temps d’affirmer que cette réalité n’est pas ce qu’elle est, qu’il y a autre chose. C’est ce pouvoir qui distingue l’homme de l’animal. Nous avons besoin que le réel soit ce qu’il est, et en même temps qu’il soit autre chose. Le pouvoir du poète, c’est de faire exister cette autre chose sur la scène. Le théâtre, en soi, est une réalité, mais il produit une autre réalité. Même quand il parle de la réalité quotidienne il en fait autre chose. C’est ce qu’on pourrait appeler son pouvoir de métaphore. Et, en ce sens, la marionnette, c’est la métaphore par excellence. On prend un bout de bois

et, tout à coup, pour celui qui l’anime et pour les autres, ce n’est plus un bout de bois. Pourtant cela reste un bout de bois… La dimension poétique, je la vois dès cet instant. Bien sûr, la poésie a aussi une dimension lyrique, de rêve, d’imaginaire, mais elle est d’abord le fait qu’on ne se contente pas des choses telles qu’elles sont. Nous injectons dans le réel notre être et nos désirs.

Cet entretien est adapté d’un texte paru en 1998 dans une brochure éditée pour les 20 ans du Créa- Théâtre.

- IL S’APPELAIT JEAN-SÉBASTIEN OU LA SÈVE, création du Créa-théâtre (1985), écrit et mis en scène par Francis Houtteman. ↩︎