Bernard Debroux : Ton expérience et ta pratique musicale sont extrêmement diversifiées ; tu sembles te mouvoir avec intérêt et plaisir dans la musique classique ou contemporaine comme dans le free-jazz ou les formes répétitives et minimalistes, dans l’instrumentation traditionnelle mais aussi dans les supports électroniques. Comment situer l’œuvre composée pour RWANDA 94 au sein de ton parcours musical ?

Garrett List : L’œuvre composée pour ce spectacle se situe dans le prolongement de mon travail. J’ai toujours fait de la musique de chambre ; je compose pour ce genre d’ensemble depuis que j’ai commencé à écrire. Cette question m’est pourtant souvent posée. Comment est-il possible de faire autant de choses qui semblent si différentes ? C’est sans doute l’éducation que j’ai reçue aux États-Unis qui ne me les fait pas considérer comme différentes.

Je ne veux pas dire par là que les États-Unis sont un modèle « d’intégration » ; dans la formation musicale, ce n’est pas le cas.

Mais, nous sommes beaucoup plus éduqués à pratiquer des styles de musique différents (quand je dis « nous », je veux parler spécialement des « souffleurs » et en particulier des trombonistes). J’ai donc eu très tôt l’occasion de jouer dans un orchestre symphonique comme dans un « big band » ou une grande harmonie, un ensemble « dixieland » ou « be-bop ». J’ai joué Wagner et Glenn Miller dans la même journée. Cela tenait donc à mon état de tromboniste parce que ce n’était pas le cas pour les violonistes ou les clarinettistes, par exemple.

B. D. : C’est donc l’instrument qui favorise ou non une plus grande capacité d’ouverture ou d’intégration ?

G. L. : En quelque sorte, oui. Je ne m’en suis pas aperçu au départ, ce n’était pas une volonté délibérée. C’est par les questions qui m’ont été posées au fil du temps que je me suis rendu compte de l’influence de cette pratique initiale sur l’évolution de mon parcours.

La musique de RWANDA, c’est donc de la musique de chambre, une musique dont je me sens très proche. Lorsque j’étais à la Julliard School à New York, j’étais chargé de l’enseignement de la musique de chambre.

B. D. : À la vision et à l’écoute du spectacle, on est très impressionné par ce que je nommerais, faute de mieux, une « intégration » de genres musicaux différents. Bien sûr on distingue ce qui relève de la tradition musicale occidentale (même si on sait que les racines du jazz se trouvent évidemment en Afrique), et ce qui appartient à la musique africaine proprement dite. Mais des rencontres s’opèrent et on se retrouve en présence d’une œuvre dont se dégage finalement une grande cohérence.

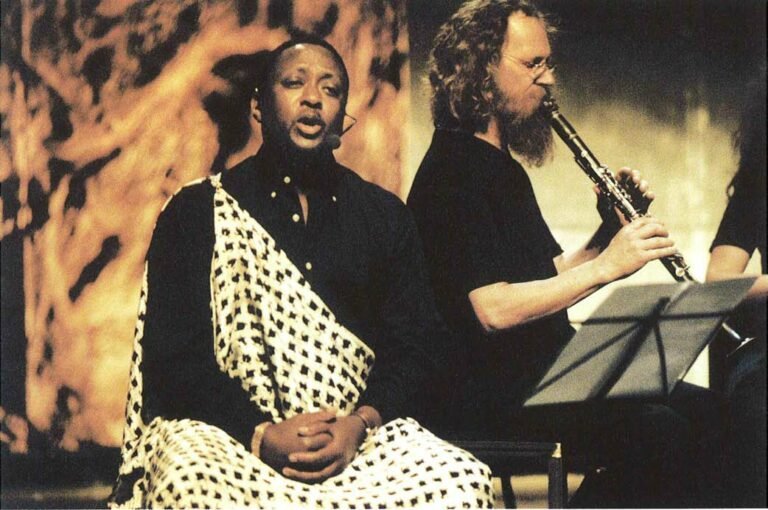

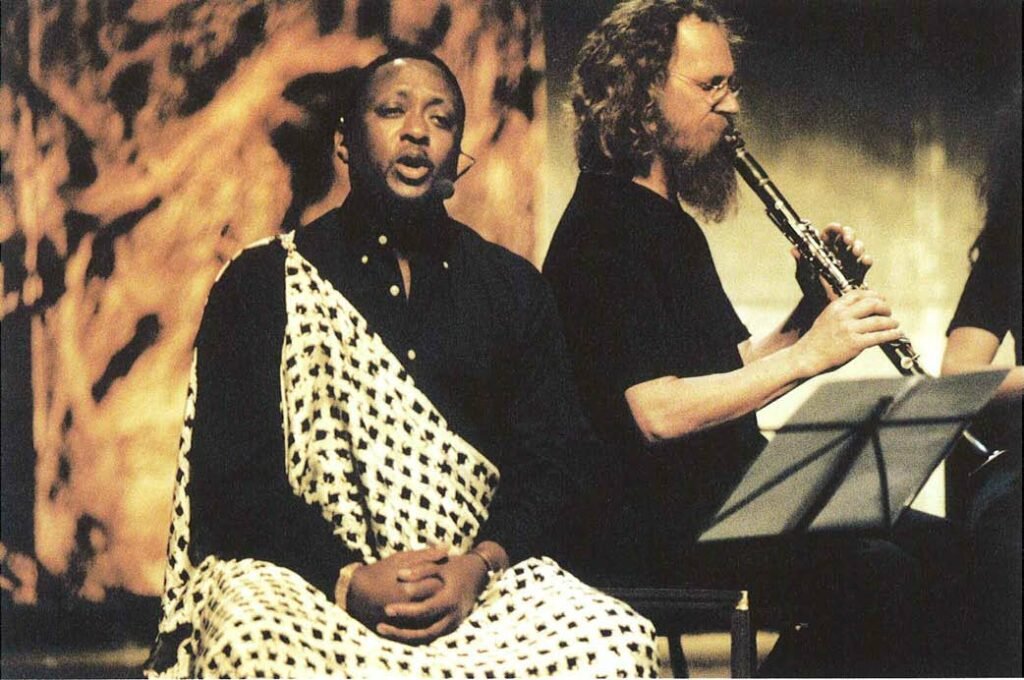

Comment s’est déroulé le travail de collaboration avec les musiciens africains et particulièrement Jean-Marie Muyango ? Le voyage que le Groupov a organisé en 1998 semble avoir eu une grande influence aussi sur la création musicale.

G. L. : On ne sait pas toujours comment la musique apparaît.

La visite au Rwanda a été très importante. Le fait d’arriver à Kampala et de prendre un minibus, de venir de l’Ouganda, d’entrer au Rwanda et de monter sur les hauts plateaux où se trouvent les collines, c’était très impressionnant. J’ai été très marqué, « géographiquement », par cette montée, cette arrivée là-haut et puis voir ce peuple, si isolé dans cette contrée (où Stanley n’avait pas voulu aller ; il a fallu attendre les Allemands et le début du XXe siècle pour que les Européens débarquent là-bas). Cette prégnance du paysage et des habitants a été très importante pour moi. J’ai vu pas mal de pays dits « exotiques» ; j’ai passé par exemple trois étés aux îles Hawaï, qui sont très « civilisées » maintenant mais qui gardent une beauté physique extrême. Mais je n’ai rien vu d’aussi beau que ce pays du Rwanda et je comprends leur expression : « Dieu parcourt le monde entier durant toute la journée mais il revient chaque soir dormir au Rwanda ».

Le contraste entre cette beauté et cette horreur qu’ils se sont infligée, le traumatisme que tu ressens dans le peuple, cette impression qu’ils donnent de s’être coupé leurs propres jambes, la visite des sites où les grands massacres du génocide se sont passés, voir les corps, sentir l’odeur dans ces lieux si beaux et essayer de comprendre comment tout cela a pu arriver… Je ne sais pas comment cela s’est traduit concrètement dans la musique, mais cela a été une expérience déterminante et je sais que cela aurait été très différent si je n’avais pas été là-bas.

Au départ, je pensais à un saxophone et une clarinette. J’ai tout de suite composé le premier prélude, celui qu’on entend au début de la pièce. Jacques me parlait d’un grand son très bas, une sorte d’onde subliminale qui aurait enveloppé le public pour le mettre en condition de réceptivité du spectacle.

Je lui ai proposé d’essayer une autre approche basée sur des moments de silences qui en alternant avec les sons permettraient au spectateur de se concentrer et de prendre conscience progressivement de l’espace du théâtre.

Très vite, c’est devenu clair qu’il n’y avait pas de place pour le saxophone qui a été abandonné.

Par ailleurs, Jacques avait toujours parlé de voix chantées, il me faisait étouter du Gesualdo. Au départ, j’imaginais deux voix de femmes et une voix d’homme. Puis je me suis dit que deux voix, c’était déjà beaucoup puisque nous avions aussi le trio à cordes, la clarinette et le piano.

Je pensais à ce groupe d’instruments étant donné la relation qu’il y avait entre la musique romantique et la colonisation. C’était un point de vue intellectuel que j’avais avant d’aller au Rwanda. La musique de chambre de la fin du XIXe siècle (Brahms), mais aussi tout cet art européen monumental (en architecture, mais aussi en musique par le développement des orchestres symphoniques) ont pu être produit grâce à l’argent gagné par la colonisation, ajouté bien évidemment aux richesses obtenues par l’industrialisation en Europe sur le dos de la classe ouvrière. Je ne suis pas un marxiste au sens strict mais je resssens cette situation comme ça. Je n’avais pas l’intention de composer de la musique romantique, mais le choix de ce groupe d’instruments symbolisait ça.

On s’est arrêté là ; 7 musiciens sur scène, c’est déjà beaucoup.

Après mon retour du Rwanda, j’ai beaucoup écouté un disque1 d’un musicien rwandais : Rujindiri. Il est mort maintenant. Il a vécu jusqu’à l’âge de 93 ans et était détenteur des traditions musicales. Il était chanteur à la cour du roi et connaissait les poèmes dynastiques mais aussi beaucoup d’autres éléments de la culture rwandaise. Il chantait à trois voix (en compagnie de deux autres chanteurs), s’accompagnant de l’inanga (cithare africaine). J’ai écouté ce disque encore et encore et je m’en suis fortement imprégné.

Il semble que cette musique rwandaise ait des affinités avec la musique éthiopienne.

B. D. : C’est à cette musique que tu attribues un art du contrepoint si particulier ?

G. L. : Je n’ai jamais entendu une musique comme ça.

Dans les musiques dites « extra-européennes », on entend surtout les tierces mineures. Dans la musique balinaise ou chinoise ou japonaise, on n’entend pas souvent de tierce majeure. Dans la musique brésilienne (samba, bossa nova), oui, parce qu’elle est basée sur une harmonie européenne. Or dans la musique rwandaise on entend de façon importante la tierce majeure. Cela sonne très clair, cela m’a surpris car cela se rapproche de la musique européenne.

La musique rwandaise fait entendre un véritable contrepoint ; il y a vraiment des voix indépendantes comme dans la musique occidentale et en plus avec une intonation extraordinaire.

La première fois que j’ai écouté cette musique, j’ai été très touché par la finesse de son exécution, avec des intervalles si différents de notre gamme chromatique européenne. Ils arrivent pourtant à produire un accord majeur mais avec des intervalles qui ne sont pas ceux que nous connaissons.

Lorsque la musique rwandaise arrive dans le spectacle, je dois admettre que je ne comprends pas comment ils font. Ça reste un mystère pour moi, et en même temps, c’est terriblement beau.

B. D. : Ce sont donc ces intervalles étranges où on trouve l’accord parfait majeur qui ont permis la rencontre avec ta propre musique ?

G. L. : Oui, mais ce qui me touche encore davantage, c’est la mélancolie qui s’en dégage. On dirait que les hauts plateaux et les mille collines ont rendu la musique plus douce…

Je n’ai jamais composé de la musique dodécaphonique ou atonale. J’ai depuis toujours composé de la musique tonale (sauf quand j’étais jeune et qu’il fallait le faire, mais j’ai très vite abandonné); c’est sans doute dû à mon expérience avec le jazz et la chanson.

Mais le contrepoint qu’ils développent me touche particulièrement car j’aime le contrepoint, mais pas celui qu’on enseigne dans « les règles de l’art ». J’aime quand les voix différentes bougent, se chassent, se poursuivent. Il y avait donc une connivence très grande entre cette forme musicale et la mienne. Est-ce un hasard ? Je ne crois pas au hasard…

B. D. : Cette écoute de Rujindiri t’a donc conduit vers une nouvelle forme de composition.

G. L. : Lorsque j’ai composé le deuxième prélude, Carole Karemera, actrice du spectacle, a reconnu, en l’écoutant, des thèmes de la musique rwandaise et m’a incité à rencontrer son oncle, Jean-Marie Muyango.

Dès que je l’ai rencontré, j’ai su que nous allions travailler ensemble, je n’avais aucun doute. Je me suis trouvé musicien en face d’un autre musicien.

Je ne suis pas pour la « world music » ; je trouve choquant d’aller piller la culture des autres pour enrichir la nôtre.

Quand je vois l’obélisque à Paris, ce n’est pas un cadeau donné par les Égyptiens aux Français ; c’est plutôt Napoléon qui a gagné la guerre et qui a pris ce monument (ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il n’avait pas gagné la guerre). Même remarque pour les fresques du Parthénon au British museum de Londres. Il s’agit bien de pillage.

Je ne voulais pas participer à cela. Au début du troisième millénaire, j’estime qu’on ne peut plus faire ça. Nous avons assez pillé un peu partout sur la planète. Stop.

Comme lorsque je travaille avec des musiciens d’autres cultures, lorsque je travaillais avec Muyango, j’étais très sensible et très attentif à cela. Mon souhait le plus fort était que l’on ressente qu’il il y a deux cultures qui se rencontrent, et non l’une qui utilise l’autre. Deux univers musicaux qui se complètent, se parlent, dialoguent. Je pense que nous avons réussi.

B. D. : Comment cela se passait-il car les Rwandais ne disposent que de tradition orale ? Il n’y a ni partitions, ni traités…

G. L. : Nous nous écoutions… Je l’écoutais pour comprendre comment il jouait. Il me donnait des cassettes. Je les travaillais, nous nous revoyions, je l’écoutais chanter encore. Il chantait, je tapais des notes de piano…

B. D. : Il y a dans le spectacle des moments musicaux qui leur appartiennent entièrement, d’autres qui t’appartiennent et d’autres enfin, d’un troisième ordre, constitués du produit original de cette rencontre.

G. L. : Cette troisième démarche est réalisée de la manière la plus importante dans « la litanie des questions » où une mélodie de Muyango revient régulièrement (refrain et couplet). Une fois que j’ai eu compris son fonctionnement musical, j’ai composé un accompagnement pour lui. Inversement, à un autre moment, ce sont les percussions rwandaises qui « accompagnent » la mélodie que j’ai composée ; en même temps le piano essaye de trouver le tempo induit par la percussion et celle-ci devient partie intégrante de l’orchestre. On voyage ainsi de sa chanson à ma musique ; sa chanson, ma musique, sa chanson, ma musique… mais l’une n’existera pas sans l’autre.

Il y a aussi un rapport étroit avec le sens, parce qu’au départ, ce sont les cordes qu’on entend sur un mode relativement léger, et c’est le développement des questions et la chanson de Muyango qui vont entraîner l’orchestre vers de la gravité. Il y a vraiment les questions et les réponses, et comme une prise de conscience de la musique qui doit se situer par rapport à elles.

« On a le droit de faire ce genre de choses » ou « on n’a pas le droit de faire ce genre de choses ».

B. D. : Y a‑t-il place pour l’improvisation musicale durant le spectacle ?

G. L. : Il y a des moments improvisés dans le spectacle. Dans le Chœur des Morts il y a certains endroits où, à l’intérieur d’un cadre très strict et avec des règles très précises, les musiciens peuvent improviser. Dans ce que nous appelons le ritornello, à la fin de la cantate, lorsqu’arrive la litanie des noms des disparus, il y a aussi une improvisation au sein du cadre strict du ritornello. Comme dans le jazz, le tempo est inscrit, le rythme est inscrit, les accords sont inscrits, certaines notions mélodiques sont inscrites mais à part cela, on peut inventer.

J’ai un solo de trombone totalement improvisé au moment de la séquence des hyènes.

B. D. : La collaboration Delcuvellerie-List s’apparente-t-elle à la collaboration Brecht-Weill ou Brecht-Eisler ? Comment qualifierais-tu cette forme de spectacle. Théâtre musical ? Opéra ? Oratorio ?

G. L. : J’ai l’impression que l’on se trouve en présence d’une forme nouvelle et l’envie de vouloir la décrire par des formes passées ne convient pas…

Bien sûr les artistes que tu cites m’ont beaucoup influencé. Mais ma relation avec Jacques n’a rien à voir avec la relation qui existe entre Brecht et Weill.

Moi je me sens d’abord dans une relation d’amitié avec Jacques avant de me retrouver dans une relation intellectuelle.

Ensuite, Jacques est un passionné de musique, de toutes les musiques. Pour prendre le trombone, nous pouvons parler aussi bien de Kid Ory que de Grachan Moncur III ou Vinko Globokar… Ça aide beaucoup pour définir les directions de travail

Plus fondamentalement, où j’ai une grande admiration pour Jacques, c’est que le cadre proposé était tellement solide que nous avons pu, sans être bridés, foncer à l’intérieur et donner tout ce que nous pouvions donner à tout moment ; même si certaines choses ont fait l’objet de discussions fortes, il n’y eut jamais de contentieux sur le fond. Jacques est un formidable meneur d’hommes.

Je me sentais tout à fait libre de faire ce que je voulais pour faire avancer le projet.

L’autre chose fondamentale est que cette pièce n’est pas écrite par une personne, non seulement au niveau du texte, mais aussi musicalement. La notion d’opéra ne convient donc pas non plus. La notion que je préfère, si je devais mettre un mot, c’est le mot « œuvre », mais une œuvre « collective ».

Une notion importante est celle de « catharsis » au sens grec du terme (je pense à Agamemnon qui a laissé pleurer les Grecs pour comprendre le sacrifice d’Iphigénie). La notion de catharsis permet de dépasser cette tension dialectique qui depuis au moins 500 ans, peut-être même davantage, oppose classicisme et romantisme dans l’art européen. La raison pour laquelle Brecht ne voulait pas avoir de catharsis dans ses pièces, c’est qu’il ne voulait pas qu’elles deviennent « a display of emotion », qu’on répande les émotions ; ce qui est le signe propre du romantisme. En ce sens Brecht est davantage un « classiciste », partisan de formes claires qui aident les gens à sortir d’eux-mêmes et à agir.

Dans ce spectacle, la notion de catharsis est sortie de cette tension entre classicisme et romantisme.

B. D. : Est-ce cette combinaison nouvelle qui fait que la majorité des gens ne trouvent pas long un spectacle de six heures, réflexion et émotion se conjuguant dans un cheminement de « vigilance calme » ?

G. L. : Oui, on ne reste pas figé dans une forme de tristesse, on sort du spectacle en se disant qu’il faut avancer, qu’on doit faire mieux, qu’on ne peut plus agir comme ça. Et à côté de cela la catharsis est indispensable. On peut pleurer, les gens ont mal, mal, mal comme ce n’est pas possible d’avoir mal !

On ne peut ni ne doit résister à cette compassion qui nous envahit. Donc la catharsis fonctionne, mais ce n’est plus une tension/opposition entre émotion et réflexion, ces deux démarches se rejoignent. C’est là que j’ai l’impression que nous avons touché une nouvelle forme. Je ne sais pas comment l’appeler ni pourquoi ça a marché. J’en suis très heureux.

B. D. : Le spectacle évolue-t-il encore dans sa forme ?

G. L. : Le spectacle évolue encore dans son interprétation bien sûr mais surtout dans la compréhension que nous en avons. C’est seulement lors des représentations à Paris (janvier 2001) que cette nouvelle approche de la fonction cathartique du spectacle

s’est imposée à moi.

- RUJINDIRI, MAÎTRE DE L’INANGA. Musique ancienne de la cour rwandaise. Éditions Fonti musicali, FMD 186. ↩︎