NANCY DELHALLE : En 1970, vous rencontrez Jean Louvet qui a déjà un passé de militant, a fondé le Théâtre Prolétarien, et dont une pièce, L’AN I a été créée au Théâtre National de Belgique. Dans quelles circonstances l’avez-vous connu ?

Marc Liebens : J’ai rencontré Louvet pour la première fois au Théâtre-Poème lors d’un débat sur le théâtre animé par Jacques De Decker et qui rassemblait André Ernotte, Jean Sigrid et Jean Louvet. La manière dont Louvet parlait du théâtre m’a plu. En outre, sa personnalité m’avait marqué. Ensuite, très rapidement, j’ai beaucoup entendu parler de lui notamment par Jacques Bredael qui me suggérait de mettre en scène le théâtre de Louvet. Je ne connaissais pas alors sa vie de militant ni son activité au Théâtre Prolétarien.

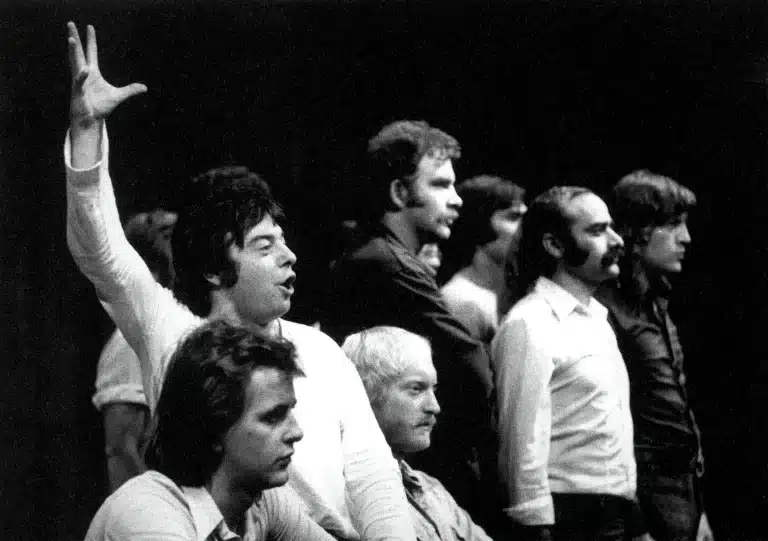

N. D.: Vous montez donc À BIENTÔT MONSIEUR LANG (en 1972), LE TRAIN DU BON DIEU (en 1975), CONVERSATION EN WALLONIE (en 1977), UN FAUST (en 1985). Quel type de collaboration s’est installée entre vous ?

M. L.: Nous avons toujours eu beaucoup de discussions et de débats. Comme il a beaucoup retravaillé le texte, Louvet me fournit différentes versions de À BIENTÔT MONSIEUR LANG. Nous en établissons la dramaturgie ensemble et le texte connaît quelques modifications au cours du travail théâtral. Ainsi, la version publiée chez Labor, celle du spectacle, est-elle un peu différente de celle publiée aux éditions du Seuil.

Je suis sensible aux auteurs qui se posent des questions sur l’endroit où ils sont et qui en rendent compte dans leur écriture. Ainsi, j’ai pas mal travaillé également sur les textes de Pierre Mertens. Chez Louvet comme chez Mertens, m’intéressent à la fois le type de questions et les formes. Louvet se situe dans un espace brechtien où je me retrouve également bien que je n’aie jamais monté Brecht. Je me suis aussi intéressé à Kalisky dont les problématiques et le positionnement par rapport à l’écriture théâtrale sont différents.

N. D.: Pourriez-vous cerner les transformations qui se sont opérées dans l’écriture de Louvet au contact de votre pratique théâtrale ?

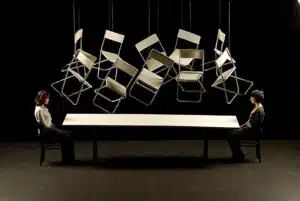

M. L.: Les changements qui se sont effectués sont minimes : ils ne touchent ni à la structure de la pièce ni à ce qu’elle raconte. Par contre, chaque fois que les metteurs en scène ont voulu transformer l’écriture de Louvet, ils se sont trompés. Ils ont mal lu cette écriture. Je pense par exemple à la version de L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE établie par Sireuil et Piemme en accord avec Louvet et que je trouve inférieure à la version initiale. De la même manière, pour LE TRAIN DU BON DIEU, nous avons fait quelques modifications idiotes. Lorsque je monte CONVERSATION EN WALLONIE, je n’ai pas les moyens nécessaires pour quinze à vingt comédiens. Dès lors, je monte une version scénique pour une plus petite distribution. Il s’agit là d’une véritable transformation mais avec l’accord de Louvet. Cette lecture était plus violente et constituait la pièce autrement. Comme metteur en scène, j’opère soit des mises en abîme, soit des reconstructions car je trouve intéressant de remonter le temps, de commencer par la pièce finie. Je préfère le savoir du comédien sur une histoire qui a eu lieu plutôt que de jouer l’histoire. Pour CONVERSATION EN WALLONIE, j’ai opéré une reconstruction, non une remémoration. Dans la version que nous avons jouée le point de vue et l’articulation sont différents.

N. D.: À BIENTÔT MONSIEUR LANG est une pièce sur le dépassement des combats collectifs, des utopies et sur la recherche d’autres moyens d’action, d’autres rapports de l’individu au collectif. S’agissait-il d’un constat d’auteur ou d’une recherche animant le Jeune Théâtre ?

M. L.: Les questions politiques que pose cette pièce par le biais d’un personnage d’intellectuel, je me les pose également. J’ai beaucoup travaillé sur des personnages d’intellectuels confrontés aux problèmes politiques de la société dans laquelle ils vivent, notamment avec HAMLET-MACHINE de Heiner Müller ou avec le théâtre de Thomas Berhnard… Cependant, À BIENTÔT MONSIEUR LANG est une pièce jouissive. Elle témoigne d’un plaisir d’écriture et de la puissance d’un désir d’exister. Au-delà des problèmes politiques, Lang considère le Grec Vassili comme un compagnon des plaisirs de la vie. Lang veut créer le bonheur. Il pose la question du désir qu’il se passe quelque chose, qu’un projet « pas forcément social ou politique » aboutisse. Un projet personnel, individuel. C’est l’utopie du plaisir de vivre. Évidemment, il y a l’échec mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une pièce sur la solitude d’un intellectuel de gauche qui se retrouve coincé parce que l’histoire a l’air de s’arrêter.

N. D.: En 1975, vous montez LE TRAIN DU BON DIEU en Avignon. Directement issue des grèves de GO, la pièce pointe des processus comme la trahison des structures syndicales, l’attirance du prolétariat pour la petite bourgeoisie. Quels sens cela avait-il de monter la pièce quinze ans après ?

M. L.: Personne ne savait ce qui s’était passé en 1960. Louvet, lui, en avait parlé et cette pièce écrite à chaud est d’une totale justesse. Pour nous, il était important de raconter une grève et de montrer comment fonctionnaient les mécanismes de la social-démocratie. Il ne faut pas oublier que nous sommes alors, en pleine société de consommation qui tente de domestiquer l’Europe, et là, survient cette grève de type insurrectionnel. C’était aussi paradoxal de monter la pièce en France où le Parti Communiste était très fort. Les Français d’ailleurs n’ont pas bien compris la pièce. Cette grève massive, violente mais qui ne trouve pas sa forme, ne trouve pas ses leaders, cet éclatement, cet échec leur paraissait incroyable. Nous aurions souhaité la monter en Belgique mais nous n’en avions pas les moyens. Ce serait bien qu’elle soit montée à nouveau aujourd’hui avec un autre recul, d’autres lectures…

N. D.: Dans votre travail, vous vous attachiez à mettre à jour les effets des idéologies. Quel est aujourd’hui, à vos yeux, Le statut de l’idéologie ?

M. L.: Il faut se resituer dans le climat de l’époque qui était totalement différent de celui dans lequel nous vivons maintenant. À l’époque, nous sommes intimement convaincus qu’une transformation du monde est possible. Le Portugal change, la Grèce change, les partis communistes français et italien sont importants. Donc, à nos yeux, la classe ouvrière a mis en place un processus qui aboutira, peu importe le temps nécessaire. On s’intéressait à Cuba, à Mao : nous étions convaincus que nous pouvions transformer le monde. C’est mon histoire. J’ai aussi cru que je pouvais lire le monde dans lequel je vivais à travers le marxisme, en me servant de cet outil. Toutefois, je n’ai jamais été militant sauf de la pratique théâtrale. Je ne suis politique que là où je fais mon travail. Je pense que tout spectacle est une affaire de morale, d’éthique politique. Il y a une manière de faire du théâtre qui est politique.