« La meilleure pièce possible serait celle qui se jouerait sans comédiens, où il n’y aurait que le texte : j’essaye de trouver le moyen d’en écrire une. »1

POUR Beckett, la perte n’implique pas la disparition, mais plutôt une sorte d’effacement. « La perte du corps c’est le triomphe de la parole », dit-il.2

Dans La Dernière Bande, il donne un dispositif mécanique à Krapp pour enregistrer et se remémorer son passé :

« Krapp lève la tête rêvasse, se penche sur l’appareil, la branche et prend une posture d’écoute, c’est-à-dire le buste incliné en avant les coudes sur la table, la main en cornet dans la direction de l’appareil, le visage face à la salle. […] Krapp débranche l’appareil, ramène la bande un peu en arrière, approche l’oreille de l’appareil, le rebranche. […] Krapp débranche l’appareil, lève la tête, regarde dans le vide devant lui. Ses lèvres remuent sans bruit en formant les syllabes. […] Krapp débranche impatiemment l’appareil fait avancer la bande, rebranche l’appareil. […] Krapp débranche l’appareil ramène la bande en arrière, rebranche l’appareil. »3

Le magnétophone confronte Krapp à ses différents egos, faisant apparaître concrètement le déclin, la perte, l’échec, la désillusion et la discontinuité.

Par cette utilisation séquentielle du temps, Beckett énonce le temps comme le centre de gravité de la parole. Ainsi, il produit de la mémoire et un certain état de conscience chez le spectateur, redoublé par l’acteur qui devient son propre auditeur. L’acteur n’est plus seulement le réceptacle diffuseur mais un contenant émetteur-récepteur. À la lecture de La dernière Bande, Krapp rappelle Beckett. Ce dédoublement remet en question la présence de l’auteur sur scène. L’auteur n’incarne plus des personnages comme dans le premier théâtre grec, mais il découpe le temps. Il incarne le temps, le temps de la parole.

Mais le théâtre de Beckett, redéfinissant sans cesse les limites de l’existence par l’acteur, pourrait être difficilement un théâtre de marionnettes. Le corps de l’acteur beckettien s’estompe, mais ne se morcelle pas. C’est le corps allégorique de multiples impuissances qui laisse le pouvoir à la narration.

Le temps est à la parole ce que le centre de gravité est au mouvement. Ainsi dans la mise en scène du Théâtre des oreilles de Valère Novarina, l’on a essayé de séparer le temps de l’auteur du moment de la parole. Novarina, observateur, devient une marionnette, et les mots les acteurs.

[…] « Les mots livrent un combat, jouent une comédie, un drame. C’est parce que tous les mots sont comiques. Parce qu’ils sont prononcés par l’orifice supérieur du tube digestif, alors qu’ils sont pensés tout bas. Car celui qui prononce les mots dans la pensée est en bas. C’est lui qui prononce les mots en pensée. La bouche parle, mais c’est la bouche muette d’en bas, voix étouffée, qui mime en pensée les mouvements de la bouche, qui lance, qui prononce les sons en silence. »4

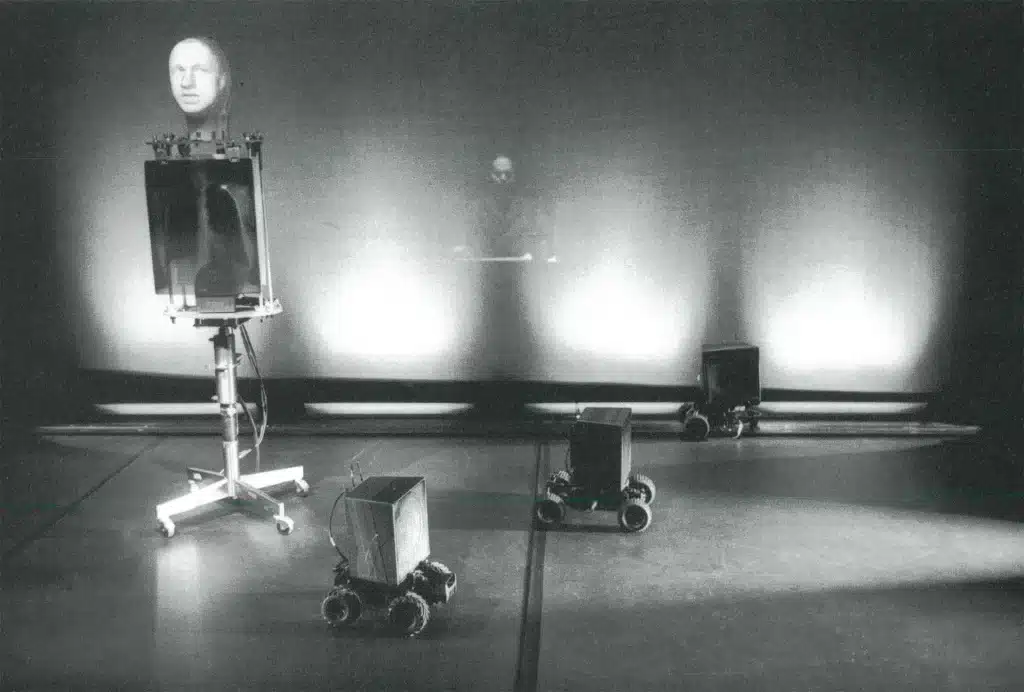

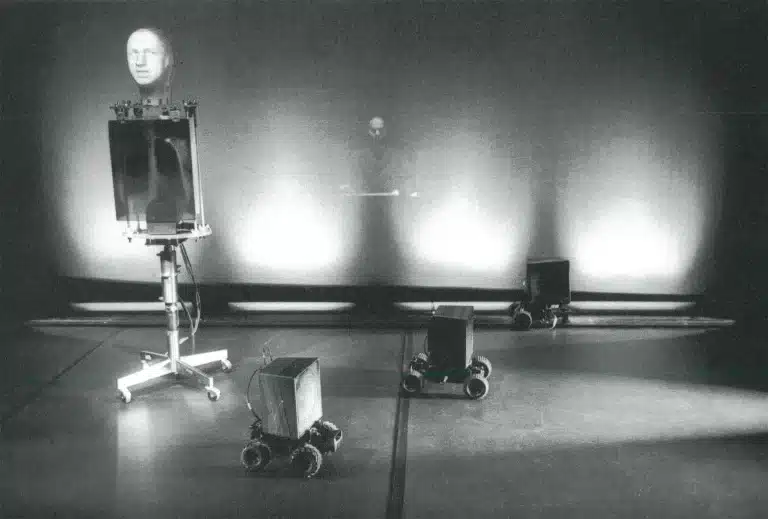

La marionnette est le centre d’équilibre autour duquel fluctuent les paroles émises par trois haut-parleurs mobiles. Elle suit des yeux les mouvements et les sons. Elle ouvre ses lèvres sans bruit. Pendant ce temps, le manipulateur, à l’arrière-scène, mange deux bananes. La marionnette, elle, ne peut pas manger de bananes. Le manipulateur animal, le singe, n’a pas d’imitateur : il est déjà son double.

Une fois l’auteur sur scène, on n’a donc plus besoin de l’acteur, seulement des mots, de leur scansion et de leur polyphonie.

Sur le théâtre de ventriloques

Novarina est présent sous la forme d’une marionnette électronique archaïque, l’auteur synthétique — celui qui dans le théâtre grec primitif changeait de robe, de masque et de voix — il est ici au centre de la scène, pétrifié dans son silence.

L’auteur-producteur devient auteur-observateur, acteur possible et impossible, puisque muet, il suit du regard la mise en espace et en tension du texte, matérialisation visuelle d’un espace radiophonique.

La dissociation de l’individu de sa voix désincarné le son, le corps n’est plus le refuge du personnage mais la voix, comme si le texte n’avait de référence qu’au texte, ou qu’il se générait lui-même. Ce n’est pas pour autant une scène inanimée évoquant la mort et l’immobile, mais plutôt sa figure inversée et illusoire : l’animation artificielle, le vivant automate, le faux mouvement.

La seule référence anthropomorphique du visage suffit à évoquer le robot. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de détails d’habillage de la machine, pour préserver l’objet technique et la ressemblance aussi brute que possible et pour ne pas opter pour une forme de stylisation, sinon restituer le choix d’une disposition scénique. La démarche est de renforcer la marionnette dans son sens archaïque opposé à l’objet virtuel qui serait un robot technologique.

Sur le moulage du visage de Novarina sont rétro-projetées (à l’aide d’un miroir adapté à un petit projecteur vidéo) 12 séquences de mouvements de 10 secondes, mises en boucle sur un CD actionné d’un clavier.

Ces mouvements faciaux comptent 8 positions du regard qui suivent ou non les haut-parleurs. Cette convention délimite l’espace sonore. Par ailleurs, 4 positions statiques résument les différents états du visage : A. yeux ouverts / bouche fermée ; B. yeux fermés / bouche fermée ; C. yeux fermés / bouche ouverte ; D. yeux ouverts / bouche ouverte. Tout mouvement nécessite de repasser par la position A. La marionnette ne fait pas de mimiques. Les mouvements choisis sont des indices, de simples réactions à un stimulus. Si la position des yeux accompagne le déplacement des haut-parleurs, cette interaction est interprétée comme un mouvement.

Si la position des yeux ne suit pas les haut-parleurs, mais prend une autre direction, la marionnette marque une attitude. Le spectateur peut interpréter tous ces symptômes, mais ils ne lui sont pas destinés, ils ne constituent pas un élément de communication.

La marionnette électronique regarde l’introduction des trois coryphées. La polyphonie de chaque haut-parleur compense l’économie physique du chœur et centralise l’intérêt sur le procédé mécanique signifié de la pièce : les mouvements. Le rythme de l’alternance, ainsi que les arrêts sur image réglés sur les déplacements des haut-parleurs et le texte font la mise en scène qui souligne la mise en espace du langage.

Ces interactions sont la partie sensible et vulnérable de la chorégraphie des mouvements. À la mise en scène se substitue le réglage subtil d’une partition aléatoire.

La marionnette électronique dénoue ainsi la situation, incarnant finalement le deus ex machina par un mouvement respiratoire pneumatique.

La marionnette pneumatique met en évidence le paradoxe de la présence de l’acteur récitant de l’antithéâtre, tout comme le texte Novarina en forme de char allégorique Pour Louis de Funès5 pose la question de la chair dans ce combat acharné du texte pour le texte, ou plutôt de la langue pour le langage et de la parole pour le mot.

Cette forme d’écriture, parmi d’autres, est à mettre en parallèle avec le travail de démembrement, de dislocation et d’échantillonnage d’attitudes, de gestes et de situations de Bruce Nauman, Tony Oursler et Gary Hill — qui contribuent à la déprogrammation de la représentation du corps de l’acteur, avec des matériaux vidéo. La notion même de corporalité y est transfigurée par le langage, la bouche, le visage, le mouvement, le membre et l’épiderme.

Ainsi dans le prologue du Théâtre des oreilles, Novarina introduit sur scène le premier des hommes en même temps que la viande de l’acteur :

Le théâtre est vide. Entre Adam.

Adam — D’où vient qu’on parle ? Que la viande s’exprime ?

Il sort. Entrent l’Homme de Pontalambin…

Le dispositif écrit ou filmé ne nomme pas la nature du langage, mais ses formes et son exercice sur la matière des corps. Les installations auxquelles l’on peut se référer cherchent à abstraire la communication en stigmatisant au lieu de dénoncer. Par exemple, Anthro/ Socio (Rind Facing Camera, 1991) de Bruce Nauman, réduit le spectateur au silence par une scansion assourdissante projetée en trois dimensions. Inversement, dans World Peace (Projected, 1996), c’est l’émission rapide et sourde du texte qui ne laisse pas d’espace mental pour le spectateur :